AI(人工知能)・機械学習の技術コンサルティング、既存手法の評価や新規手法の研究開発、ソフトウェア開発などの支援を行うことで、お客さまのシステム自動化・高度化に伴う課題解決、および研究開発の加速を支援いたします。

当社では、下記以外にも、さまざまな分野におけるお客さまの広範な技術課題の解決のサポートをしております。以下の適用事例もご参照ください。

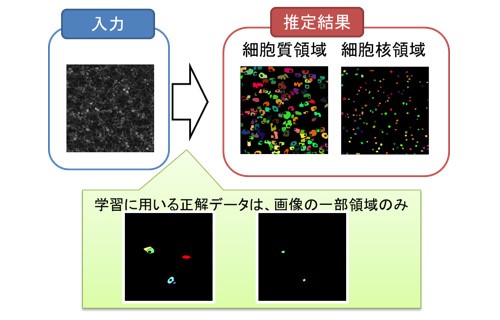

【事例1】生細胞スライス画像からの細胞検出

連続する複数の断面画像から細胞領域を3次元的に推定する手法を、外観検査アルゴリズムコンテスト2018*1で提案しました。

この手法は、ディープラーニング(深層学習)と画像処理を組み合わせた手法です。本コンテストでは、細胞領域に関する正解情報が限定的・局所的にしか公開されませんでした。当社は、学習に使用可能な正解データが非常に限定的な状況においても学習を可能とするための工夫を行い、ディープラーニングによりスライス画像から細胞核・細胞質の領域を推定しました。さらに、個々の細胞領域の分離やスライス間の空間的な対応付けを画像処理により行いました。この手法は、同コンテストにて「優秀賞」および「レゾナンスバイオ賞」を受賞しました。

※入力画像・正解データ提供: 外観検査アルゴリズムコンテスト2018

- *1精密工学会 画像応用技術専門委員会が主催する、外観検査プログラムの性能を競うコンテスト。

左右スクロールで表全体を閲覧できます

| キーワード |

AI(人工知能), 機械学習, パターン認識, 形状検出, セマンティクセグメンテーション, 細胞領域の推定, ディープラーニング(深層学習) |

|---|

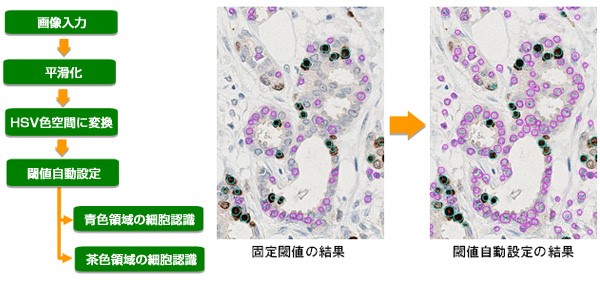

【事例2】細胞核の認識

青色と茶色に染色された細胞核の色ごとの認識において、サンプルごとに色相や色の濃さに差異があるために、固定閾値では自動認識の精度が悪いことが課題でした。画像ごとに最適な閾値を自動設定する機能を開発し、細胞認識精度の向上を果たしました。

※画像提供:神奈川県立がんセンター 病理診断科部長 横瀬智之氏

左右スクロールで表全体を閲覧できます

| キーワード |

AI(人工知能), 機械学習, 細胞検出 |

|---|

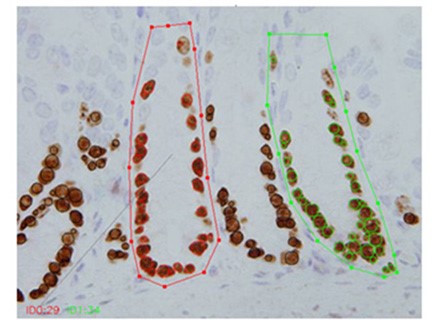

【事例3】細胞数のカウント

重なり合う染色核を自動的に分離して認識するアルゴリズムを新たに考案し、マウスの大腸の切片画像から、染色核の数を自動的に計測することに成功しました。また、クリプト(陰窩)ごとに細胞核の数を数えることもできます。赤色の線で囲まれた領域では29個、緑色の線で囲まれた領域では34個の細胞核を認識しており、専門家が目視で計測した数と一致しています。

※画像提供:筑波大学大学院 実験病理学研究室 加藤光保教授

左右スクロールで表全体を閲覧できます

| キーワード |

AI(人工知能), 機械学習, 細胞検出 |

|---|

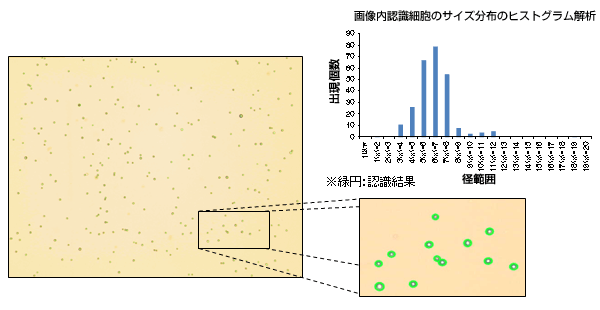

【事例4】細胞サイズ分布の解析

MRIでは特定の撮像法を用いることにより、水の拡散の様子を画像化できます。生体においては様々な要因が水の拡散に影響しています。細胞の大きさもその要因の一つで、この影響を評価するためには細胞サイズの測定が必要です。そのため、MRIでの測定と合わせて、光学顕微鏡撮影を行い、画像内の各細胞を認識し、細胞のサイズ分布を分析しています。

※画像提供:放射線医学総合研究所 重粒子医科学センター 応用診断研究(MRI)チームリーダー 小畠隆行氏

左右スクロールで表全体を閲覧できます

| キーワード |

AI(人工知能), 機械学習, 細胞検出 |

|---|

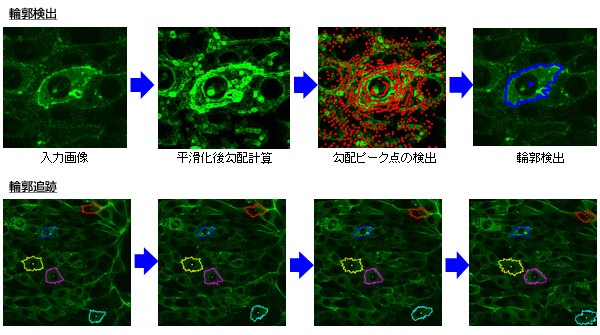

【事例5】細胞の追跡

精密工学会主催、新学術領域研究細胞内ロジスティクス共催の外観アルゴリズムコンテストで「細胞内ロジスティクス賞」を受賞しました。課題は「再生する細胞の輪郭抽出と追跡」で、ターゲット細胞の輪郭を抽出し、その移動を追跡しています。

※画像提供:徳島大学 佐々木卓也教授

左右スクロールで表全体を閲覧できます

| キーワード |

細胞核の認識,病理画像, 連続切片, 染色核, 細胞数, 細胞サイズ,輪郭抽出,輪郭追跡 |

|---|