- 概要

- 業務実績

動画や音声を圧縮する符号化技術や、圧縮されたデータをネットワークの特性に応じて伝送するストリーミング技術の分野で、お客さまの研究開発や事業化などにかかわる課題をコンサルティングベースで解決します。

サービスメニュー

お客さまがお持ちの課題に対し、動画・音声符号化のエキスパートが最適な解決方法をご提案いたします。お客さまの事業フェーズ(研究、開発、実用化)にあわせて、技術評価や技術開発、ソフトウェア開発、高速化、システム構築といったさまざまなサービスを提供しております。

サービスメニュー

|

|

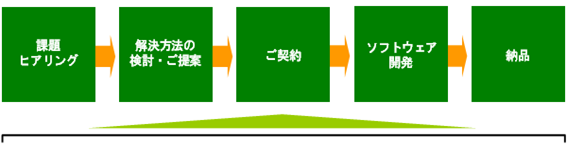

課題解決の流れ(例)

技術分野

動画像符号化技術

動画像符号化とは、静止画、動画像などのデジタルデータを圧縮する技術であり、テレビ放送、インターネットを利用したストリーミング、Web/ビデオ会議、蓄積メディア(例えば、DVD、Blu-ray等の光ディスクやハードディスク)など、私たちの生活に欠かせない製品やサービスに用いられている重要な技術です。

2013年に国際標準規格となったH.265/HEVC(以下HEVC)はMPEG-2の4倍、H.264の2倍の圧縮率を実現する技術です。日本では、4K、8K(それぞれフルハイビジョンの4倍、16倍の画面画素数)放送といった超高精細度テレビジョン放送に使用されています。

2020年には現在最新の国際標準規格であるH.266/VVC (以下VVC)が勧告されました。VVCはHEVCよりもさらに高い圧縮率を実現するための規格で、4K/8K動画ストリーミングや、HDR(High Dynamic Range)動画、360度パノラマ動画などの多様なシチュエーションに対応し、今後の普及が期待されます。

AV1(AOMedia Video 1)は動画ストリーミングやWebブラウザ開発を行う複数の企業により設立されたAlliance for Open Media(AOMedia)により策定された符号化規格です。特許が複雑化し、使用量や契約手続きに課題があるHEVCを代替することを目的として策定され、ロイヤリティフリーの技術を使用しながらもHEVCよりも30%程度高い圧縮効率を実現しています。一般的な動画ストリーミングサービスやWebブラウザで選択できる符号化方式の一つとして広まっています。

当社では長年様々な符号化方式における研究・開発に携わってきました。アプリケーションに合ったプロファイルの検討、検証ソフトウェア開発など多数の実績がございます。

左右スクロールで表全体を閲覧できます

| 符号化方式 | MPEG-2 | H.264/MPEG-4 AVC | H.265/HEVC |

|---|---|---|---|

| 規格化団体 | ISO/IEC MPEG | ISO/IEC, ITU-T VCEG, MPEG | ISO/IEC, ITU-T JCT-VC |

| 用途例 | デジタル放送、DVD | CSデジタル放送、 動画ストリーミングサービス、 Blu-ray Disc | 4K/8KTV放送、 モバイル端末への動画配信 |

| ビットレート | 4~15Mbps | 10kbps~240Mbps | 128kbps~800Mbps |

| 圧縮率 | 1/12~1/50 | 1/20~1/100 | ~1/200 |

| 変換 | 8×8 DCT | 整数精度 4×4 DCT 整数精度 8×8 DCT |

4×4、8×8、16×16、32×32 DCT、4×4 DST |

| イントラ予測 | DC係数予測 | 4×4ブロック9通り 8×8ブロック9通り 16×16ブロック4通り |

4×4、8×8、16×16、32×32、64×64ブロック それぞれ35通り |

| ピクチャ構造 | I/P/Bピクチャ | I/B/Pピクチャ 複数参照フレーム |

I/B/Pピクチャ 複数参照フレーム |

| 動き補償ブロックサイズ | 16×16ブロック | 16×16、16×8、8×16、8×8、8×4、4×8、4×4ブロック | 64×64、64×32、32×64、64×48、64×16、48×64、16×64、32×32、32×16、16×32、32×24、32×8、24×32、8×32、16×16、16×8、8×16、16×12、16×4、12×16、4×16、8×8、8×4、4×8ブロック |

| 動きベクトル精度 | 1/2画素精度 | 1/4画素精度 | 1/4画素精度 |

| ループフィルタ | なし | デブロッキングフィルタ | デブロッキングフィルタ、SAO |

| エントロピー符号化 | 2次元VLC | CAVLC, CABAC | CABAC |

| インターレース対応 | フレーム/フィールド適応動きベクトル補償、フレーム/フィールド適応DCT、Dual Prime予測 | マクロブロックフレーム/フィールド適応符号化、ピクチャフレーム/フィールド適応符号化 | 対応 |

左右スクロールで表全体を閲覧できます

| 符号化方式 | H.266/VVC | AV1 |

|---|---|---|

| 規格化団体 | ISO/IEC, ITU-T JVET | AOMedia |

| 用途例 | 4K/8K動画ストリーミング、 HDR動画、360度パノラマ動画、 マルチビュー動画 | 動画ストリーミングサービス、 モバイル端末への動画配信 |

| ビットレート | 128kbps~800Mbps | 1.5~800Mbps |

| 圧縮率 | ~1/400 | ~1/260 |

| 変換 | NxM(N,M: 4, 8, 16, 32, 64) DCT-II, DCT-VIII, DST-VII, LFNST | NxM(N,M: 4, 8, 16, 32, 64) ※1:1, 1:2, 2:1, 1:4, 4:1に限る DCT, ADST(DST-IV), flipADST |

| イントラ予測 | NxM(N,M: 4, 8, 16, 32, 64)ブロックそれぞれ67通り, MRL, MIP, ISP, CCLM | NxM(N,M: 8, 16, 32, 64)ブロックそれぞれ60通り ※1:1, 1:2, 2:1, 1:4, 4:1に限る |

| ピクチャ構造 | I/B/Pピクチャ 複数参照フレーム |

intra/uni-directional/bi-directional 複数参照フレーム |

| 動き補償ブロックサイズ | 64x64, 64x32, 32x64, 64x48, 64x16, 48x64, 16x64, 32x32, 32x16, 16x32, 32x24, 32x8, 24x32, 8x32, 16x16, 16x8, 8x16, 16x12, 16x4, 12x16, 4x16, 8x8, 8x4, 4x8ブロック | NxM(N,M: 4, 8, 16, 32, 64)ブロック ※1:1, 1:2, 2:1, 1:4, 4:1に限る ク |

| 動きベクトル精度 | 1/16画素精度 affine変換 |

1/8画素精度 affine変換 |

| ループフィルタ | デブロッキングフィルタ、 SAO、ALF | デブロッキングフィルタ、 CDEF、LRU、超解像フィルタ |

| エントロピー符号化 | CABAC | adaptive multi-symbol arithmetic coder, |

| インターレース対応 | 対応 | 非対応 |

動画像符号化方式(国際標準規格)の比較(みずほリサーチ&テクノロジーズ調べ)

- *DCT (Discrete Cosine Transform)

- *DCT (Discrete Cosine Transform)

- *DST (Discrete Sine Transform)

- *LFNST (Low Frequency Non-Separable Transform)

- *MRL (Multiple Reference Line)

- *ISP (Intra Sub-Partition)

- *CCLM (Cross-Component Linear Model prediction)

- *DC (Direct Current)

- *SAO (Sample Adaptive Offset)

- *ALF (Adaptive Loop Filter)

- *CDEF (Constrained Directional Enhancement Filter)

- *LRU (Loop-Restoration Unit)

- *VLC (Variable Length Coding)

- *CAVLC (Context-based Adaptive Variable Length Coding)

- *CABAC (Context-based Adaptive Binary Arithmetic Coding)

動画像符号化における符号化特性は主に、画質と圧縮効率そして符号化時間によって決まりますが、これらの特性は相互に密接に関係しています。動画像符号化を使用する場面ごとに、求められる特性を明らかにし、多数の技術の組み合わせや適用方法を最適化することが、エンコーダー、デコーダー開発では求められます。以下では、例として録画放送、生放送、ストレージへの格納の場合に分けて、求められる特性と符号化の機能について説明します。

録画放送

テレビの録画放送やインターネットのストリーミング配信などでは、符号化の処理時間やリアルタイム性よりも画像の品質が重視されます。そのため、処理時間の長い複雑な機能により高圧縮率を実現し、より高品質な配信を実施しています。

生放送

テレビの生放送やインターネットの生配信では、リアルタイム性が重視されるため、符号化時間に制約があり、時間が掛かる符号化機能の使用は制限されます。また、インターネット配信では、視聴者側の回線状況や視聴デバイスに合わせて、動的に適切なビットレートのストリームに切り替える仕組みが必要となるため、符号化を行うサーバ上では同時に複数の解像度やビットレートで符号化を行えるようなシステム構成を取っています。

ストレージへの動画データ格納

HDDやDVD、Blu-rayなどのストレージに動画を格納する場合、処理量やリアルタイム性よりも圧縮効率が重視されます。例えば、地上デジタル放送のレコーダーではMPEG-2で符号化された地上デジタル放送を受信し、これを一度復号し動画に戻した上で、再度HEVCなどのより高圧縮な符号化規格で符号化することにより、画質を落とさずに圧縮効率を高めることができるため、より長時間の動画を保存することが可能となります。

このように、利用シーンに応じて適切な条件で符号化を行うことで、符号化時の処理量や圧縮率を目的に合ったバランスで実施することができます。

当社は、お客さまのニーズを満たすエンコーダーの研究・開発を多数行ってきました。機能ごとの符号化性能に与える影響を検証するためのソフトウェア開発や、用途に応じた符号化パラメータの検討など、様々な符号化規格で、目的に特化した性能を持つエンコーダーの検討・開発も可能です。 。

音声符号化技術

音声符号化技術の利用例としては、国際標準規格であるG.723、G.726、G.729などが採用されたIP電話、また、同じく国際標準規格であるAAC(Advanced Audio Coding、先進的音響符号化)が採用されたデジタル放送やDVDなどがよく知られています(下表参照)。

左右スクロールで表全体を閲覧できます

| 国際標準規格 | G.723、G.726 | G.729 | MP3(MPEG-1 layer3) | AAC(MPEG-2、MPEG-4) | ALS(MPEG-4) |

|---|---|---|---|---|---|

| 用途例 | IP電話 | IP電話 | 携帯型音楽プレーヤー | 超高精細度テレビジョン放送、DVD、携帯型音楽プレーヤー | 超高精細度テレビジョン放送、インターネット音楽配信、音楽編集ソフトウェア |

| 対象周波数 | 8kHz | 8kHz | 32、44.1、48kHz | 8~96kHz | 任意 (44.1、48、96、192kHz等) |

| 主ビットレート | 16、24、 32、40kbps |

8kbps | 32~192kbps | 32~288kbps | - |

| 遅延時間 | 0.125msec | 25msec | 約50msec | 約50msec | 約50msec |

| 圧縮技術 | ADPCM | CS-ACELP | サブバンド符号化、 MDCT、ハフマン符号化、聴覚心理モデル |

サブバンド符号化、 MDCT、ハフマン符号化、聴覚心理モデル、TNS |

線形予測、長期予測、エントロピー符号化、マルチチャンネル符号化、ゴロム・ライス符号 |

音声符号化方式(国際標準規格)の比較(みずほリサーチ&テクノロジーズ調べ)

- *PCM (Pulse Code Modulation)

- *ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation)

- *CS-ACELP (Conjugate Structure and Algebraic Code Excited Linear Prediction)

- *MDCT (Modified Discrete Cosine Transform)

- *TNS (Temporal Noise Shaping)

G.723、G.726、G.729、MP3やAACといった音声符号化技術は非可逆圧縮であり、人間の聴覚特性を利用することで、多少の劣化を伴うものの、非常に高い圧縮率を誇ります。そのため、低速な通信回線での音声通信や、保存領域が比較的乏しい携帯型オーディオプレーヤー等で利用されています。ALS (Audio Lossless Coding)は、原信号と復号した信号が完全に一致する可逆圧縮の一つです。スタジオ編集現場における中間作業ファイルの保存や伝送、ハイレゾリューションオーディオ*のような高音質オーディオファイルのインターネット配信などで可逆性が求められることから、実用化が進められています。なお、映像符号化の項目でも紹介した超高精細度テレビジョン放送における符号化方式として、基本サービスではAAC、高音質サービスではALSが使用されています。

- *サンプリング周波数および量子化ビット数のいずれかがCDスペック(44.1kHz/16bit)を超えているオーディオデータ

音声符号化の原理は音響の圧縮と声(スピーチ)の圧縮で大きく異なります。人間の聴覚の特性に基づいて、識別できない情報を削減する点は同じですが、声の圧縮では、さらに人間の声帯の仕組みを利用することによって、音響の圧縮方式よりも低いビットレートを実現できるように工夫されています。

当社は動画像符号化や音声符号化の技術分野において、お客さまの研究、開発および事業化を支援するためのさまざまなサービスメニューをご用意しています。

研究フェーズやプロトタイプシステムなど比較的小規模なソフトウェアの開発フェーズにあるお客さまに対しては、符号化アルゴリズムの考案、アルゴリズムの性能評価、アルゴリズムを実装したソフトウェアの開発などで、お客さまの研究開発のスピードアップに貢献します。特に、画像データの処理では避けて通れない高速化の課題に対しては、アセンブラ言語、マルチスレッドやGPUを用いた実装で対応することが可能です。

また、より規模の大きなシステム開発や事業化のフェーズにあるお客さまに対しては、事業性評価、採用技術の選定などのコンサルティングサービスから、システムの設計・開発・運用までをフルサポートすることができます。

左右スクロールで表全体を閲覧できます

| キーワード | MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、H.264(MPEG-4 AVC)、 H.265(HEVC)、H.265(VVC)、4K・8K放送、G.723、G.729、ALS、AAC、多重化(MUX、DMUX)、トランスコーディング、高速化(マルチスレッド、GPU、MMX、SSE、SSE2等) |

|---|