みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社

みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社は、国立環境研究所のご協力の下、2023年11月より学識者11名および民間企業18社からの参加者からなる「サステナブル分野の統合的評価に関する勉強会」を運営し、サステナブル分野の統合的な検討に向けた議論を実施してきました。この勉強会での議論・成果を踏まえ、サステナブル分野を統合的に考えることの重要性とその課題、統合的なアクションにつなげていくアプローチをテーマとして、シンポジウムを2024年3月5日火曜日に開催します。

本シンポジウムでは、学識者および企業からの講演、パネルディスカッションを通じて、サステナブル分野の経営と政策に求められる統合的評価とアクションにつなげていくアプローチのための課題や今後求められることについて考えます。

また、「サステナブル分野の統合的評価に関する勉強会」での議論・成果も紹介します。

| 日時 |

2024年3月5日火曜日 15時~18時半 |

|---|---|

| 参加方法 |

①会場参加(ベルサール東京日本橋) *会場参加のみ資料配布・質疑受付あり |

| 主催 |

国立研究開発法人 国立環境研究所、みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 |

詳細・参加申込は、以下をご確認ください。

https://jbpress.ismedia.jp/list/jir/forum/20240305

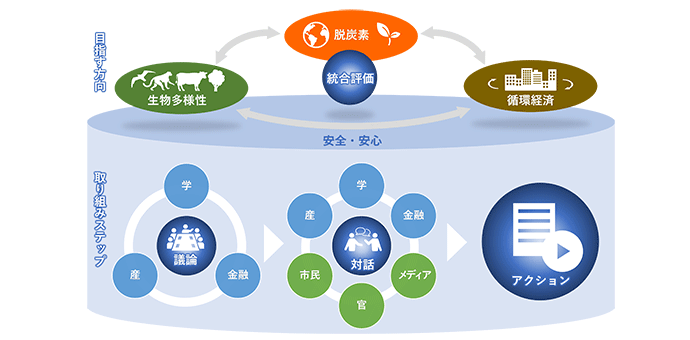

サステナブル分野の経営と政策に求められる統合的評価に向けたステップ

サステナブル分野の統合的評価に関する勉強会について

パリ協定を契機に、企業がサステナビリティに対応した経営戦略の開示や目標設定等を通じ、サステナビリティ経営に取り組む動きが加速化しています。特に、カーボンニュートラル(脱炭素)、ネイチャーポジティブ(生物多様性・自然共生)、サーキュラーエコノミー(循環経済)の3つのサステナビリティ分野への対応は急速に進められており、関連ビジネスの創出やESG投資やサステナファイナンスを通じた資金調達も活発化しています。

一方で、これらのサステナビリティ分野の課題は個別に議論がされる傾向にあり、それぞれの相互関係を理解していないことにより、本来目指していた課題解決につながらず、新たな問題を生んでしまう可能性もでてきており、個別課題にとどまらない幅広いサステナブル分野の統合的議論の必要性が高まっています。しかし、サステナブル分野の統合的な評価はその複雑性から、その重要性は理解されつつも具体的な関係性の整理は進んでいません。統合的な評価を行うことで、トレードオフを緩和するアクションやシナジーを強化し新たなビジネスへとつなげるアクションをとることも可能であり、今後、具体的にサステナブル分野の統合的評価とアクションを進めていくことが期待されます。そのためには、まずは社会でその重要性が認知され、アクションにつなげていくための動きが重要となります。

そこで、みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社は、国立環境研究所(田崎智宏 資源循環社会システム研究室室長)のご協力の下、2023年11月より学識者11名および民間企業18社からの参加者からなる「サステナブル分野の統合的評価に関する勉強会」を開催し、サステナブル分野の統合的な検討に向けた議論を実施してきました。

本勉強会は、サステナブル分野の統合的な評価・検討においては多様な専門分野・業種の学識者・民間企業との連携が必要になることから、幅広い専門・業種の方々にご参加いただき、合計で学識者11名および民間企業18社からの参加者により構成されています。これまで、2023年11月~2024年1月にかけて計3回の勉強会を実施し、サステナブル分野の統合的な検討の必要性や課題、今後必要となることについて議論を行いました。なお、自由闊達な意見をいただくため、民間企業からの参加者については、各企業を代表したご意見ではなく、個人としてのご意見で議論をしていただくことを前提に実施しました。

参加者一覧

(五十音順)

左右スクロールで表全体を閲覧できます

| 学識者 |

|---|

|

石濱 史子 国立環境研究所 生物多様性領域 生物多様性評価・予測研究室 主幹研究員 |

| 企業 |

|

AGC株式会社化学品カンパニー 経営戦略本部 サステナビリティ推進室 |

お問い合わせ

「サステナブル分野の統合的評価に関する勉強会」事務局

みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 サステナビリティコンサルティング第2部

担当:高木、水上、佐野

E-mail:sus2024@mizuho-rt.co.jp