近年、海外市場の成長を取り込むべく海外企業のM&Aを実施する日本企業が増加しているが、海外企業の買収後に事業特性に応じた適切なグローバル経営体制を構築することが重要となる。本稿では、日本たばこ産業、アサヒグループホールディングス、日立製作所のグローバル経営体制を概観し、各社がどのような事業特性に基づいてグローバル経営体制を構築してきたかについて論じる。

1. はじめに

近年、人口減少等に伴う国内市場の縮小を受け、海外市場の成長を取り込むための手段として、海外企業のM&Aを活用する日本企業が増加している。武田薬品工業によるシャイアーの買収や、セブン&アイ・ホールディングスによるスピードウェイの買収など、数兆円規模のクロスボーダーM&Aが大きなニュースとして話題になることも珍しくなくなってきている。

クロスボーダーM&Aにおいて真に重要なのは、海外企業を買収した後の経営である。日本企業の場合、海外事業の運営に不慣れであることを理由として、買収後も経営体制を一切変えず「放置」してしまうことも少なくない。しかし、M&A時には通常、シナジーを見込んだプレミアムを上乗せして買収しているため、買収によるシナジーの創出が求められる。ただしシナジー創出に向けて、買い手企業と海外被買収企業の一体化を目指す統合が適するタイプの事業もある一方、一体化を目指す統合が海外被買収企業の本来のポテンシャル発揮を妨げ、却って業績を悪化させるケースも存在する。このため、事業特性に応じた適切なグローバル経営体制を構築することが必須となる。

本稿では、日本たばこ産業、アサヒグループホールディングス、日立製作所のグローバル経営体制を概観し、各社がどのような事業特性に基づいてグローバル経営体制を構築してきたかについて論じる。

なお、本稿では、現時点で入手可能な公開情報に基づき、海外企業買収後に各社が構築したグローバル経営体制について述べたものである。最新時点における各社のグローバル経営体制を紹介することを意図したものではないことから、最新時点における各社のグローバル経営体制とは異なる可能性がある点にご留意いただきたい。

2. 各社の事例

(1)日本たばこ産業の事例

日本たばこ産業(以下、JT)は、1985年に日本専売公社が民営化して誕生した、国内唯一のたばこメーカーである。民営化と同時に国内のたばこ市場は開放され、1987年には紙巻きたばこの関税がゼロとなった。奇しくも民営化と同じ1985年のプラザ合意による円高も相俟って、たばこの内外価格差が縮小し海外メーカーとの競争が激化した結果、JTは急激に国内シェアを喪失することとなった。また、成年人口の減少や喫煙と健康問題への関心の高まりにより、1990年代後半をピークに国内のたばこ総需要は減少することとなり、M&Aを通じた海外進出が急務となった。

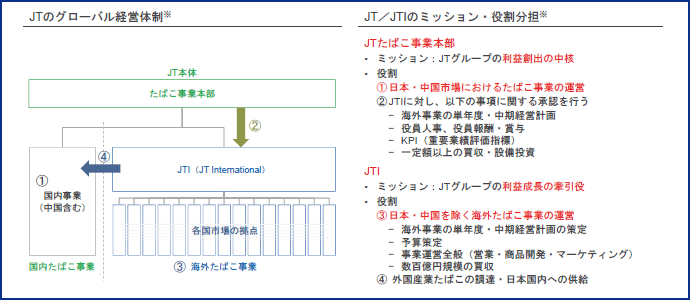

1999年、米国のたばこメーカー・RJRナビスコの米国外事業子会社・RJRインターナショナルを77.9億米ドル(約9420億円)で買収した。これは、JTにとって初の海外企業の大型買収であったとともに、当時、日本企業による海外企業買収としては過去最大のものとなった。買収後、RJRインターナショナルをJTインターナショナル(以下、JTI)に改組し、スイス・ジュネーブに本社を設置。JTIは、JTグループの「利益成長の牽引役」としてのミッションを付与され、日本・中国以外の全地域における海外たばこ事業を運営することとなった。

元・JT副社長の新貝康司氏は、JTとJTIの関係を「適切なガバナンスを前提とした任せる経営」(新貝(2015)20ページ2行目)と表現している。JTとJTIの間で責任権限規程を定め、JT本社による承認事項を明記。JTは定められた事項に関する承認を行う一方、それ以外についてはJTIに権限を委譲している。具体的には、単年度・中期事業計画、役員人事、役員報酬・賞与、KPIの目標値、一定額を超える投資については、JT本社の承認を求めることとしている。それ以外の、一定額以下の投資、新製品導入、マーケティング施策、部長以下の人事等については、すべて、JTIが単独で意思決定することが可能となっている。また、この「任せる経営」は、JTI内部でも実施されている。すなわち、JTIのジュネーブ本社は海外たばこ事業の戦略立案を実施する一方、各国マーケットに関する意思決定の権限を各国トップに委譲している。 このような「適切なガバナンスを前提とした任せる経営」を実現するため、徹底した経営の透明性の確保を図っている。具体的には、JTとJTIの経営陣間で単年度・中期事業計画に関する議論を年2回行うため、経営指標・税制・規制等のキードライバー、各国の市場動向、事業計画の進捗等の経営情報を両社で共有するとともに、JTIにおけるすべての意思決定を電子意思決定システム上で実施することで、意思決定者・意思決定日時の透明性を確保している(電子意思決定システムは、日本のJT本社でも導入している)。また、JTIは、執行から独立した内部監査部隊を有し、JT本社に直接レポートが届く体制となっている。

このほか、JTI社内の人事制度は、JT本社の承認事項である役員人事・役員報酬を除き、JTIおよびその各国子会社が独自に運用することとなっている。人材市場で優れた人材を獲得できるだけの競争力を持つため、同一職務でのベンチマークしている企業群(日用消費財)の報酬水準分布において、上位25%となるよう報酬を決定するグローバル報酬ポリシーを採用し、各国の人事は、グローバル報酬ポリシーに合致するよう自国の報酬を定期的にアップデートしている。

JTI設立後も、2007年のギャラハー社(英国)の買収をはじめ、海外たばこメーカーの買収を繰り返し、JTIに統合。現在では、JTグループの連結営業利益の過半を、JTIが運営する海外たばこ事業が占めるに至っている。JTグループは、JTIに対する「適切なガバナンスを前提とした任せる経営」によって、海外事業の拡大に成功したと言える。

図表1 JTのグローバル経営体制とJT/JTIのミッション・役割分担

※2022年1月より海外たばこ事業と国内たばこ事業の運営をJTIジュネーブ本社に一本化し、事業運営体制が大きく変更されている。

(資料)新貝康司『JTのM&A』(2015年)、日本たばこ産業「統合報告書2019」、「日経ビジネス」(2016年6月13日号)、日本たばこ産業プレスリリース(2009年6月12日)をもとにみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

(2)アサヒグループホールディングスの事例

アサヒグループホールディングス(以下、アサヒグループHD)は、日本で酒類を製造販売するアサヒビール、清涼飲料水部門のアサヒ飲料等を子会社に持つ純粋持株会社である。日本市場の大手メーカーとして業歴を重ねてきたが、人口減少や少子高齢化による国内市場の縮小に伴い、2009年以降に海外M&Aを活発化させた。その結果、当グループ連結業績における海外比率が高まり、2012年度には売上高の10%を占めていた国際事業の割合は、2020年度には39.1%に増加している(アサヒグループHD通期ファクトブック2012年、2020年)。グループ全体の従業員に占める日本国内の割合は46.5%(2020年12月末時点、「アサヒグループ統合報告書2020」)となり、グローバルな事業展開へと着実に変化してきた。

アサヒグループHDの主たる海外M&Aの経歴は、2009年に英キャドバリーグループ豪州飲料事業の買収によるオセアニア市場への本格参入から始まる。その後2011年から2014年にかけてオセアニア地域で数件のM&Aを実行し、M&Aやグローバル経営の知見を蓄積していった。グローバル経営における転機は2016年度の旧SABミラー社の欧州・中東欧事業買収であり、これまでと規模の異なる大型M&Aを手掛けることで欧州・中東欧事業へと本格参入を果たした。また、2019年にも大型M&AでABInBev社の豪州事業を取得し、現在は日本・欧州(中東欧含む)・豪州の3極体制が確立されている。

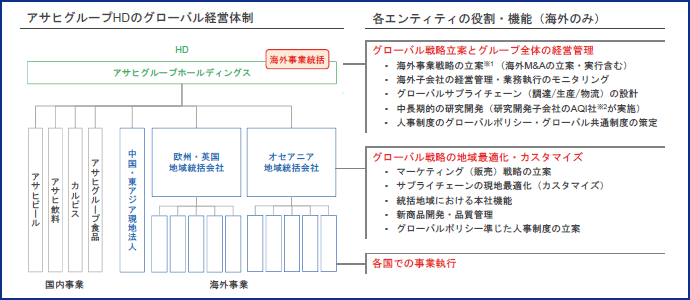

アサヒグループHDは、M&Aで買収した旧SABミラー社の欧州・中東欧事業を各地域の統括会社に据える組織体制を採用することで(~2019年12月)、被買収企業が持つ既存の販売ネットワークと買収ブランドにより、各ローカル市場での最適な事業運営を志向してきた。しかし2020年に、被買収企業とアサヒビールが持つプレミアムビールブランド(アサヒスーパードライ・ピルスナーウルケル・ペローニ)のグローバルマーケティング戦略機能の集約、3極地域内で重複する本社機能の統合など、グローバル経営体制に変更を加えた。これは、グローバルに商品力を持つプレミアムブランドの輸出売上成長の追求、オペレーションの一体化によるコストシナジー、調達・生産・物流の地域最適化を狙ったものである。

このグローバル経営体制変更において据え置かれた点に着目すると、各国ごとの事業運営体制は敢えて変更していない。ビール事業は、味の嗜好性やビールの流通・消費場所などに地域性が強く出る事業であり、ローカル市場に合わせた戦略の地域最適化が重要なためである。

アサヒグループHDのグローバル経営体制における役割分担を総括すると、地域性の強いビール事業の特性に合わせて各地域に委譲すべき役割・機能と、グローバルで統一すべき事項が区分された設計である。アサヒグループHDはグループの全体統括として、グローバル戦略立案とグループ全体の経営管理を担っている。これは、M&Aを含む海外事業戦略(プレミアムブランド戦略、グローバルクロスセル等)、グローバルサプライチェーンの設計、中長期的な研究開発、グローバル人事制度策定など、グローバル統一効果のある事項である。またアサヒグループHDが海外子会社の経営管理・業務執行のモニタリングを担い、海外事業各社をグリップしている。3極の地域統括会社は、地域性が強いビール事業に対応するために、HDが策定したグローバル戦略の地域最適化・カスタマイズを担っている。各地域のマーケティング・販売戦略の立案、サプライチェーンの現地最適化、統括地域における本社機能や新商品開発・品質管理など、地域戦略を具体化させている。そして地域統括会社傘下の子会社が、各国で事業執行を担う。

アサヒグループHDは「グローバル戦略はHD、地域戦略・各国事業執行は地域統括が担ってローカライズする経営」により、海外M&Aによるビール事業の拡大に成功している。

図表2 アサヒグループHD のグローバル経営体制と各エンティティの役割・機能

※1現在の海外事業の中期経営方針:各国市場でのプレミアムポートフォリオの強化、欧州を中心としたクロスセルの拡大展開、ビールテイスト清涼飲料や機能性飲料など、多様化に応じたイノベーションによる機会創出、継続的なゼロベース予算の推進と成長への再投資、ボルトオン型M&Aによる成長基盤の強化

※2Asahi Quality and Innovations 社。グループ独自の基盤技術(酵母・乳酸菌など)研究や、AI など新興技術導入、大学・ベンチャー企業との連携を積極的に推進

(資料)アサヒグループHDホームページ、IR資料をもとにみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

(3)日立製作所・アンサルドの事例

日立製作所は複数事業を展開しており、ビジネスユニット(以下、BU)制により事業管理している。そのうちの1つである鉄道BUは、主に鉄道車両、車両用制御装置、運行管理システムなどを手掛けている。鉄道BUは2015年度に、海外M&Aにより欧州のアンサルドブレダ、およびアンサルドSTSを買収した(以下、2社合わせてアンサルド)。この影響で、買収前の2014年度には売上の74%を日本・アジア太平洋地域が占めていたが、2018年度には同地域は28%まで低下し、欧州・米州・中東アフリカの地域売上構成が増加した。(「Hitachi

IR Day2015鉄道システム事業戦略」、「Hitachi IR Day2019モビリティセクター説明資料」)

鉄道車両ビジネスは重工業領域のため規模の経済が働きやすく、買収前の2014年当時は車両製造専業で圧倒的な規模を持つ中国中車が誕生するなど、業界再編が進む厳しい競争環境にあった。総合プロバイダーとして差別化・規模拡大を図るボンバルディア・シーメンス・アルストムに対抗し、日立製作所はアンサルドの買収により当時世界4位の総合プロバイダーのポジションを確立した。

現在鉄道BUは、国・地域別の本社・営業機能と、総合プロバイダーとしての車両・メンテナンス・車両制御・デジタル・調達といった商品・オペレーション機能のマトリクス組織を採用している。これは、世界各地を跨いでプロジェクト単位で進む鉄道ビジネスに対してグローバルにOne

Hitachiで業務を執行するためである。また現在、鉄道BUのコア拠点は日本ではなく、イギリスが担っている。

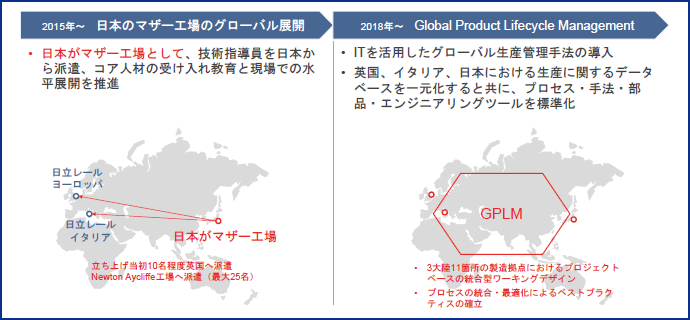

2014年にアンサルドを買収した当初から2017年までの生産体制は、日本をマザー工場に据えており、日本から技術指導員を欧州に派遣することでグローバル生産を展開していた。しかし、本来鉄道ビジネスは世界的に製品規格が標準化されており、世界各地に顧客獲得が可能なため、受注・生産などのグローバルな統合が差別化要因となる。そのため日立製作所と旧アンサルドは摺り合わせを進め、グローバルなプロジェクトへの挑戦を進めた。事例として、「カラバッジオ」という鉄道車両プロジェクトでは、イタリアで入札し、日本・イタリアが協力して設計した後に、日本がコア部品製造、イタリアが車両製造、英国がプロジェクトマネジメントを担当し、グローバル連携に成功している。

その後鉄道BUは徹底してサプライチェーンの統合を進めることで競争力向上を図っている。調達においては、地域横断最安値を目指すグローバル価格交渉やグローバル・ローカル両面でのパートナリング確保、生産においては2018年以降にGlobal

Product Lifecycle

ManagementというITを駆使したグローバル生産管理により、3大陸11か所の製造拠点において製造プロセスの統合や、ベストプラクティスを共有し、グローバル各拠点を活用したプロジェクト進行を可能とした。営業においては、新規市場開拓や受注戦略を全拠点で議論・検討してグローバルで一致した方針のもと営業をしている。また、これらのグローバル統合戦略を支える制度として、日立製作所が導入しているグローバル共通の人材マネジメント施策がある。グローバルのポジション等級制度である「日立グローバルグレード」や、グローバルで人材・スキルを可視化する「グローバル人材データベース」が有効的に作用している。

日立製作所の鉄道BUは、「戦略からサプライチェーンに至る徹底したグローバル統合経営」により、事業再編の競争下にある世界の鉄道ビジネスにおいても世界屈指のポジション確立に成功していると言える。

図表3 日立製作所・鉄道ビジネスユニットの生産体制

(資料)光冨眞哉氏(日立製作所)基調講演「日立における鉄道ビジネスのグローバル化」(明治大学第31回社会科学研究所公開シンポジウム)よりみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

3. 各社のグローバル経営体制に影響を与えたそれぞれの事業特性

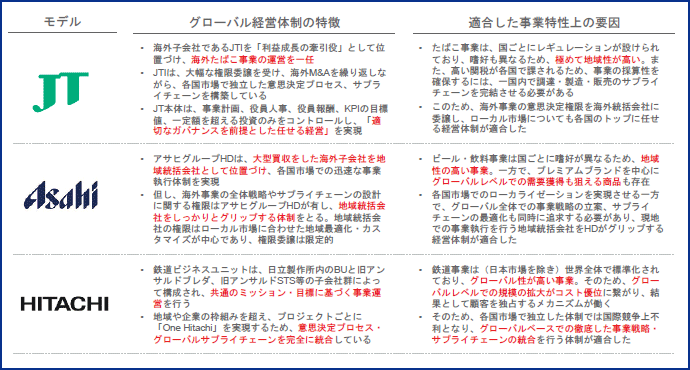

これまで見てきたように、JT、アサヒグループHD、日立・アンサルドの3社では、それぞれグローバルでの経営体制が大きく異なっている。その要因として、各社が展開する事業特性の相違があると考えられる。

JTの主力製品であるたばこの場合、国ごとにレギュレーションが設けられており、土地によって味や強さの嗜好も異なる。したがって、たばこ事業は極めて地域性の高く、日本国内の市場で培った経験やノウハウを活かすことが難しい事業であると言える。また、たばこには高い関税が各国で課されているため、事業の採算性を確保するには、調達から製造・販売までのバリューチェーンを一国内で完結させる必要がある。このため、JT・JTIの関係のように、日本本社による適切なガバナンス体制を構築しつつ、海外事業の意思決定権限を海外統括会社に委譲するとともに、ローカルのマーケットに関しても各国のトップに任せる経営体制が適合したのである。ただし、近年ではグローバルでの経営体制に変化も生じてきている。従来の紙巻きたばこ市場が大きく縮小し、加熱式たばこ市場が拡大する等の事業環境の変化を受け、加熱式たばこのグローバルでの競争力を強化するため、2022年1月から海外たばこ事業、国内たばこ事業の2事業体制を一本化。JTIのジュネーブ本社が日本市場も含むたばこ事業の戦略策定・業績管理・意思決定を行うこととなっている。

アサヒグループHDが展開するビール・飲料も、国ごとに嗜好が異なり地域性が高いと言える一方、プレミアムブランドを中心に、グローバルレベルでの需要獲得を狙える商品も存在している。このため、各国市場でのローカライゼーションを実現させる一方、日本を含めたグローバルでの事業戦略立案、サプライチェーン最適化も同時に追求する必要があり、現地での事業執行を行う地域統括会社をHDがグリップする経営体制が適合した。

日立・アンサルドが展開する鉄道事業は、たばこやビール・飲料とは異なり、世界全体での標準化が進んでいるグローバル性が高い事業である。したがって、グローバルレベルでの規模拡大がコスト優位につながり、結果として顧客を独占するというメカニズムが働く。このため、各国市場で独立した体制では国際競争上不利となり、グローバルベースでの徹底した事業戦略、サプライチェーンの統合を行う体制が適合したのである。

図表4 各社のグローバル経営体制の特徴とその体制が適合した事業特性上の要因

(資料)各種公開資料をもとにみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

4. まとめ

これまで述べてきたように、どのようなグローバル経営体制を構築すべきかは、その事業特性に応じて決まってくると考えられる。海外企業のM&Aの実施、その後の経営体制のあり方を検討されている場合は、まず自社が展開する事業がどのような特性を有するかの分析・整理を行うことが必要となるであろう。

参考文献

-

1.新貝康司『JTのM&A日本企業が世界企業に飛躍する教科書』日経BP社、(2015年)

-

2.日本たばこ産業株式会社「アニュアルレポート2009」

-

3.日本たばこ産業ホームページ(2021年12月1日アクセス)

-

4.「日経ビジネス」(2016年6月13日号)

-

5.「PRESIDENT」(2018年9月17日号)

-

6.アサヒグループホールディングスホームページ(2021年12月1日アクセス)

-

7.日立製作所ホームページ(2021年12月1日アクセス)

-

8.日立評論ホームページ(2021年12月1日アクセス)

-

9.光冨眞哉「日立における鉄道ビジネスのグローバル化」明治大学社会科学研究所紀要(第57巻第2号2019年3月)

本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。

レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。

(CONTACT)