民間の資金やノウハウを活用して公共事業を実施するPPP/PFI手法は、再生可能エネルギーに係る事業であればもちろんのこと、公共事業全般において、脱炭素社会を実現するために有効な手法であると考える。

1. はじめに

脱炭素社会の実現は世界が直面している課題であり、我が国においても論を待たず、国を挙げて取り組んでいるところである。

公共事業においては、効率的・効果的に事業を実施するために民間の資金やノウハウを活用するPPP/PFI手法が活用されてきたが、筆者は、PPP/PFI手法は、長期・包括・性能発注であるという特性を活かすことで、脱炭素社会を実現する上でも有効な手法になりうると考える。PPP/PFI事業の脱炭素化を効果的に推進するためには、要求水準や審査基準、官民の役割分担等の設定がポイントとなる。

本レポートでは、脱炭素社会の実現に向けた官民を取り巻く事業環境を整理した上で、PPP/PFI事業を通じて脱炭素化を進めるためのポイントや得られた成果を中心に考察した。

2. 脱炭素社会へ向けた潮流

近年、脱炭素社会の実現へ向けた取組みが世界的に推進されてきている。COP3(1997年)で採択された京都議定書では、先進国の温室効果ガスの削減目標が定められ、その18年後となるCOP21(2015年)で採択されたパリ協定では、途上国を含む全ての主要排出国を対象とした排出削減の枠組みが構築された。また、昨年度のCOP26(2021年)では、野心的な気候変動対策が求められることとなり、脱炭素社会へ向けた各国の関心は年々高まってきている。

こうした世界的な潮流の中、我が国においても、2050年までにカーボンニュートラルを実現することが宣言され(2020年10月)、脱炭素社会の実現へ向けた取組みが加速している。また、先述のCOP26では、岸田内閣総理大臣が2030年までの期間を「勝負の10年」と位置づけ、全ての締約国に野心的な気候変動対策を呼びかける等、国を挙げての取組みがまさに求められている状況である。

3. 国・地方公共団体における脱炭素社会の実現への取組み

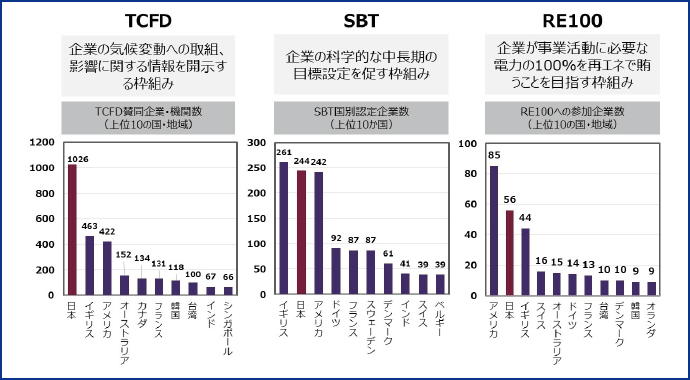

脱炭素社会の実現に向けて、国としても様々な施策を講じている。2021年に制定された「地域脱炭素ロードマップ」(国・地方脱炭素実現会議、2021年)*1では、国が掲げる目標実現に向けた対策・施策が取りまとめられている。ロードマップの中では、2025年までの期間を、政策を総動員する集中期間と位置付け、人材・情報・資金の面から、対策の推進を積極的に支援することとしている。

また、2021年5月26日に成立した「改正地球温暖化対策推進法」においては、2050年までの脱炭素社会の実現が法の基本理念として位置づけられた。なお、同法改正におけるポイントは、「(1)2050年までの脱炭素社会の実現を基本理念に」、「(2)地方創生につながる再エネ導入を促進」、「(3)企業の温室効果ガス排出量情報のオープンデータ化」の3点であるが、中でも(1)の視点については、国民、地方公共団体及び、民間企業等の意識を高める上で、特筆すべきポイントであったと考える。

国が推進する脱炭素に係る施策としては、この他にも、「脱炭素事業への新たな出資制度の検討」、「脱炭素に取り組む地方公共団体の支援」、「脱炭素ライフスタイルへの転換」等、国民、地方公共団体、民間企業を巻き込んだ様々な取組みを推進している。

また、地方公共団体でも、国の後押しもあり、2050年の二酸化炭素実質排出量ゼロに取り組むことを表明(ゼロカーボンシティの表明)する団体が増えてきている。環境省が取りまとめたデータによると、2022年6月30日現在、北海道から沖縄に至るまで、749自治体(42都道府県、440市、20特別区、209町、38村)がゼロカーボンシティの表明をしており、表明自治体総人口は約1億1,852万人にも及んでいる*2。

各地方公共団体のゼロカーボンシティを実現するための取組内容は、再生可能エネルギー設備の導入、補助金制度の制定、電気自動車(EV)や燃料電池車(FCV)の導入促進等、様々ではあるが、筆者は公共事業における取組みが非常に重要な意義を持つと考える。地方公共団体として、ゼロカーボンシティを表明し、環境への取組方針を示す中、自ら所管し推進する公共事業は、まさに模範となる取組みを進めるべき事業と考えられるためである。

図表1 地域脱炭素ロードマップ概念図

(資料)地域脱炭素ロードマップ(国・地方脱炭素実現会議、2021年)*1

4. 民間企業における脱炭素化への取組み

民間企業を取り巻く社会環境も、近年、急速に変化してきており、企業の社会的責任を示す、「CSR」(Corporate Social

Responsibility)や「ESG(環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance))」といった概念が注目されるようになり、企業活動における経営課題の1つとなってきたと言える。加えて、昨今では、「SX」(sustainability

transformation)も企業経営において重要視される時代となった。SXとは、『「企業のサステナビリティ」と「社会のサステナビリティ」を同期化させた上で、企業と投資家の対話において双方が前提としている時間軸を長期に引き延ばすことの重要視した経営の在り方や対話の在り方』を指す用語である。つまり、民間企業としては、短期的な収益を求めるのみならず、サステイナブルな企業経営を行う重要性が一層高まってきていると言えよう。2022年4月には、証券取引市場においても大きな動きがあった。東京証券取引所の市場区分が再編され、大企業向けの市場である「プライム市場」の上場会社は、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)又はそれと同等の枠組みに沿った開示が求められることとなっており、各社においても対応が急務となっている。

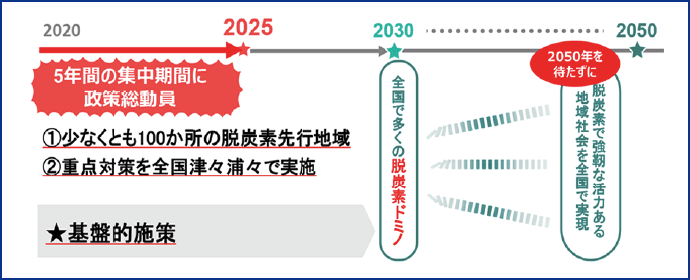

なお、日本企業の脱炭素経営への取組状況は、世界各国企業と比較してもトップクラスであると言える。図表2にTCFDや温室効果ガス削減目標の指標であるSBT(Science

BasedTargets)、再生可能エネルギー調達に係る枠組みであるRE100(Renewable Energy

100%)に取り組んでいる各国企業の状況を示したが、いずれの項目においても、日本が世界の上位を占めており、日本企業の脱炭素経営への関心の高さが伺える。

図表2 脱炭素経営に向けた取組みの広がり

※1TCFD、SBT については2022年8月6日時点における数値、RE100については2021年のアニュアルレポートでの数値

(資料)TCFD ウェブサイト*3、Science

Based Targets ウェブサイト*4、RE100 annual disclosure report

2021*5、環境省「企業の脱炭素経営への取組状況」*6をもとにみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

5. 脱炭素社会の実現へ向けた公共事業の取組み―PPP/PFI手法の活用―

これまで述べてきた内容を踏まえると、筆者は、官民双方において、公共事業で脱炭素化へ取り組む意義が高まってきていると考えており、また、公共事業を効率的・効果的に実現することは、脱炭素社会の実現にも大きく貢献することにつながると考えている。

本レポートにおいては、公共事業で脱炭素化を推進するに当たってのPPP/PFIの有効性について考察したい。

(1)PPP/PFI手法とは

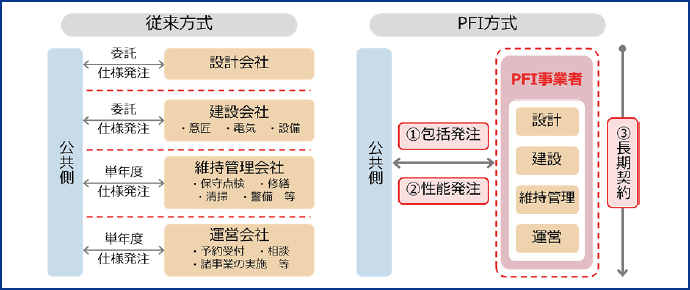

2022年6月7日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2022(骨太方針)」*7において、社会課題の解決に向けた取組みの1つとして、「民間による社会的価値の創造」(PPP/PFIの活用等による官民連携の推進)が掲げられた。PPP(Public Private Partnership)とは官民が連携して公共サービスを提供する概念を指す用語であり、PFI(Private Finance Initiative)とは「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(PFI法)に基づく公共事業の事業手法のことを指す。PFIはPPPの手法の一つである。骨太方針においては、今後5年間を、PPP/PFIが自律的に展開される基盤の形成に向けた「重点実行期間」として位置づけており、PPP/PFIの活用は一層広がっていくものと考えられる。

(2)PPP/PFI手法の活用による脱炭素社会への貢献

内閣府が策定した「PPP/PFI推進アクションプラン(令和4年改定版)」*8において、「官民の適切な役割分担の下、民間の創意工夫を活用するPPP/PFI手法は、2050年カーボンニュートラルの実現に向けた脱炭素化、デジタル技術の社会実装等、新たな政策課題への取組みにおいても有効であり、SDGs(持続可能な開発目標)の達成にも寄与すると考えられる。」とされており、PPP/PFIの活用は、脱炭素社会実現という観点においても期待されていることが分かる。なお、PPP/PFIを活用した脱炭素社会への貢献の切り口として、大きく2つの視点があると考える。1点目は、「再生可能エネルギー分野を対象とした事業を、PPP/PFI手法により効率的・効果的に実施すること」であり、2点目は、「PPP/PFI事業全般において、PPP/PFI手法の特性を活かして脱炭素化を推進すること」である。

図表3 従来手法とPFI手法の比較

(資料)みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

6. 再生可能エネルギー分野を事業対象としたPPP/PFI事業の概要とその成果

発電施設や省エネ設備を事業対象とした公共事業を実施する場合、それらの事業を実現することが脱炭素化に直結することとなる。昨今、地方公共団体においては、財政状況の悪化や、人手不足といった課題に直面しており、民間のノウハウや経営能力を活用し、持続可能な仕組みで事業を実現させることは、脱炭素社会を実現する上で重要な視点であると考える。こうした事業を対象にしたPPP/PFI手法の事例としては、森ヶ崎水処理センター常用発電設備整備事業(東京都、2001年公募)、津守下水処理場消化ガス発電設備整備事業(大阪市、2005年公募)、黒部市下水道バイオマスエネルギー利活用施設整備運営事業(黒部市、2008年公募)、箱島湧水発電事業(東吾妻町、2014年公募)及び、石狩市厚田マイクログリッドシステム運営事業(石狩市、2021年公募)等があり、発電施設の設置やエネルギーの有効活用を目的として広く実施されてきた。本レポートでは、昨今特に注目されている、「公営水力発電事業」と「洋上風力発電事業」について着目したい。

(1)公営水力発電事業に係る公募概要とその成果

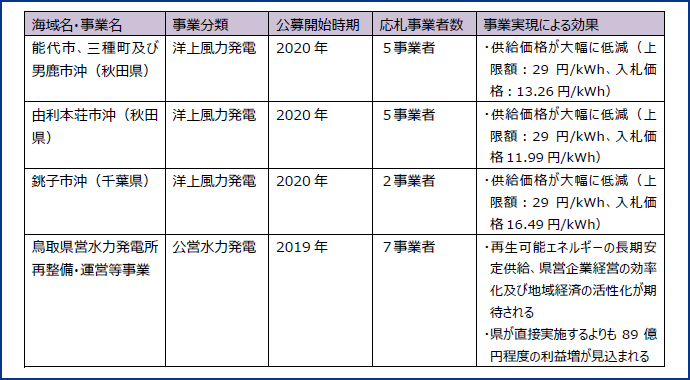

「公営水力発電事業」については、PPP/PFI推進アクションプランにおいても重点分野として位置づけられており、公共施設等運営事業の活用が掲げられている。この場合、新たに発電施設を整備するわけではなく、既存の公営水力発電施設を民間事業者のノウハウを活かし、更新、改修及び、運営していく事業を指すが、老朽化が顕著となってきている既存の施設を適切に更新・改修することでその機能を最大限発揮することは、サステナビリティの観点からも意義が大きい。2022年4月末時点で公共施設等運営事業として事業を開始している公営水力発電事業は「鳥取県営水力発電所再整備・運営等事業」の1件に留まっているものの、PFI事業として実施されることで、定量面・定性面において大きな効果が見込まれている(図表4)。FIT制度(Feed-in tariff)*9の見直し、FIP制度(FeedinPremium)*10の導入が進められていることや、地方公共団体が経営する公営の水力発電施設は全国で310地点*11と多数存在することから、後続の案件組成が期待される。

図表4 近年の再生可能エネルギー事業に係る応札状況

(資料)鳥取県ウェブサイト*12及び経済産業省ウェブサイト*13をもとにみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

(2)洋上風力発電事業に係る公募概要とその成果

厳密にはPPP/PFI事業ではないものの、我が国において中長期的に産業の発展が見込まれる洋上風力発電事業についても、電力というインフラ事業を民間のノウハウを活かして実現するという点では官民連携事業の一種とも言える。洋上風力発電事業は、再エネ海域利用法に基づき促進区域に指定された海域において、民間事業者が最大30年間の占用許可を得て洋上風力発電を行う事業である。執筆時点における公募の仕組みは、審査基準における価格点と定性点(事業実現性に関する評価)が1対1で配分されており、価格に関する配点が比較的大きいことが特徴となっている。なお、審査基準とは公共発注業務の受託者を選定する際に、応募者に期待する事項を取りまとめた基準である。また、洋上風力発電事業は、地元関係者が多く、多岐にわたる調整が必要なことや、地域経済等への波及効果が大きく期待されること、洋上工事自体の難易度が高いこと等から、事業の実現可能性が担保され、地域との調整や地域経済等への波及効果が挙げられるかという視点も重要となる。

2021年12月には実質的に日本で初めてとなる、洋上風力発電事業に係る公募の結果が公表されたが、本公募においては、供給価格の上限額が29円/kWhと設定される中、選定された応募者の入札価格は、これを大きく下回る11.99円/kWh~16.49円/kWhという結果となった。これほどのコストメリットが得られた点は、特筆すべき成果と言える。

一方で、本公募を受けて、「長期的、安定的、効率的な発電事業の実施が可能か」という観点や「事業の実現可能性」といった観点に照らし、洋上風力発電事業に係る公募のあり方が改めて議論されている最中であり、今後の動向を注視しておく必要がある。

(3)先行事例から見た今後の事業への期待

先に挙げた公営水力発電事業や洋上風力発電事業において共通した特筆事項は、多数の事業者が入札に参加している点である。PPP/PFI事業においては、競争性の確保がしばしば課題となる。その主な理由は、「1.PPP/PFI事業は、事業規模が大きく、提案内容が多岐にわたることから、入札に係る負担が大きい」ことや、「2.専門性が高い業務が業務範囲となっている場合には、コンソーシアムの組成が難しい」ことが挙げられる。しかしながら図表4にまとめたように、洋上風力発電事業においては3海域のうち2海域において5事業者から、公営水力発電事業においては7事業者からの応募があった。いずれの事業についても、「事業規模が大きく、入札参加に係る負担は相応と考えられ」、「発電事業という高度な専門性が求められる事業であり、特に、洋上風力発電事業については国内類似事例が限られていることから、国内外多数の企業で構成されるコンソーシアムを組成する必要があった」ことから、事業参画へのハードルは決して低くはなかったと思われる。

応募者数が多いことは、応募者にとっては競争激化により負担が大きくなることを意味するが、公募主体にとっては、競争原理が働くことにより、民間による創意工夫の発揮が促され、よりよい事業の実現につながるというメリットがある。高いハードルがありながら、これだけ多くの応募者が参画するということは、民間企業は、これらの発電事業を、新たな産業・市場の創出の機会と捉えていると考えられ、今後、産業の更なる発展や技術革新へ繋がることが期待される。

加えて、近年、国土交通省が主体となり「官民連携の新たな枠組みによるハイブリッドダム」*14への取組みが検討されていることや、公共施設における太陽光発電設備設置に係る調査検討業務が数多く発注されていることから、新たな官民連携事業の創出が急速に進んでいくものと考えられる。

7. PPP/PFI事業全般における脱炭素化への取組みを進める意義・ポイント

次に、PPP/PFI事業全般において脱炭素化を進める意義・ポイントについて考察したい。通常、非エネルギー分野のPPP/PFI事業では、脱炭素化はあくまでも付帯的な位置付けとなる。しかし、筆者は、脱炭素社会を実現するためには、PPP/PFI事業「全般」において、民間事業者の各種創意工夫を引き出すことが極めて重要であると考えている。

PPP/PFI手法の根底には民間事業者のノウハウを活かし、公共事業を効率的・効果的に運営し、よりよいサービスの提供を行っていくという考え方がある。従来型の個別発注により、施設の設計・建設、維持管理、運営を民間事業者へ委託する場合、民間事業者の立場においては、設計・建設、維持管理、運営の各段階における、業務の連続性を確保することが難しく、長期的な視野が必要となる脱炭素化への取組を期待することは難しい。また、発注者の立場においても、各地方公共団体の目指す環境目標が達成できるような仕様を検討する必要があるが、設計・建設、維持管理、運営と多くの段階があると、全体目標を踏まえて発注することは容易ではない。一方で、PPP/PFI事業(とりわけPFI事業)においては、長期・包括・性能発注という特徴により、民間事業者による創意工夫の余地が大きくなることから、ライフサイクル全体を見据えた脱炭素化への取組みを期待することができる。

また、PPP/PFI事業においては民間事業者の業務範囲が広くなることが多いため、脱炭素化を推進する上では、民間事業者の担う役割が重要になると言える。一例として、PFI手法の一つであるコンセッション方式が導入された空港における役割分担が挙げられる。コンセッション方式とは、公共施設の所有権を国や自治体に残し、運営権を民間事業者に売却する方式であり、運営に係る民間事業者の裁量が大きいことが特徴である。空港においては空港脱炭素化推進のための計画の策定が求められている中、国土交通省が策定した「空港脱炭素化推進のための計画策定ガイドライン(初版)」*15において、「運営権者については当該空港からの排出量の大半を占めていることから、空港脱炭素化推進のための計画の記載内容の検討にあたっては、運営権者も主体となって大きな役割を果たす必要がある」ことが明記されている。

以下では、これまで公共側の事業者選定支援を受託してきた経験から、PPP/PFI事業において民間事業者に脱炭素化を意識した提案を促すためのポイントを3つ挙げたい。

(1)要求水準書の規定

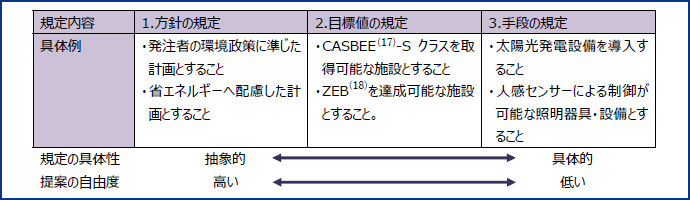

1つ目は要求水準書の規定である。一般的な公共発注においては、業務の実施方法を細かく規定する「仕様発注」が採用される一方で、PFI事業等においては、民間事業者に求める最低限の要求性能を示す「性能発注」が採用される。

昨今では、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づいて地方公共団体が策定する「地方公共団体実行計画」等において、環境への配慮を求める方針や具体的な目標値が、規定されていることも多い。

例えば、東京都が東京都庁の取組みとして定めた「ゼロエミッション都庁行動計画」*16では、東京都としての取組みの方向性や、温室効果ガス排出量の削減目標値の設定、太陽光発電等の率先的な導入等の行動計画が規定されている。

要求水準書に脱炭素への取組みを規定する場合、大きく分けて図表5に記載した3つの方法が考えられる。

要求性能の規定に当たって課題となるのは、具体性である。要求性能が具体的に示されるほど、事業者としての提案の余地も限定的となる一方で、方針のみに留める場合には、発注者としてどの程度の提案を期待しているのか読み取ることが難しくなり、発注者側の期待と事業者の提案が乖離してしまう可能性が高くなることに留意が必要である。また、要求水準に対し、適切な予算が講じられているかも重要である。高い目標値や具体的な手段が要求水準として規定されていくほど、必然的にその実現に向けたコストは大きくなるため、予算に見合う要求水準を規定することが重要となる。

目標値や手段については、過度な要求はせず、下記の(2)に記載するような審査基準の規定を工夫することにより、事業者側の提案に委ねることも有効であると考える。

図表5 要求水準書への環境への配慮に係る規定(例)

(資料)みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

7. PPP/PFI事業全般における脱炭素化への取組みを進める意義・ポイント(続き)

(2)審査基準の規定

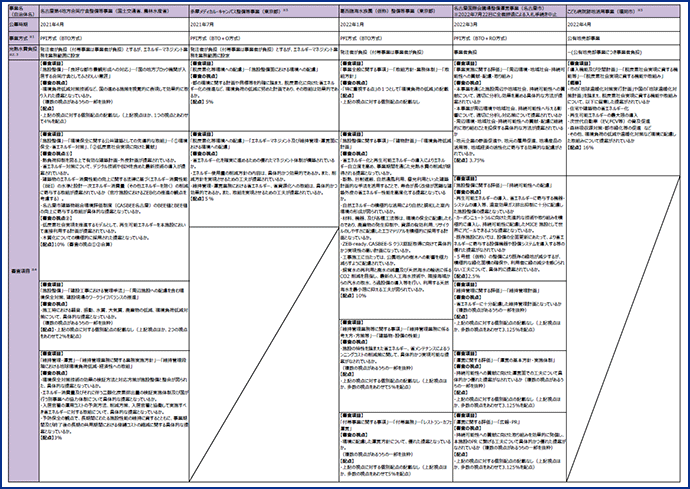

2つ目は審査基準の規定である。近年の社会情勢を踏まえると、「4. 民間企業における脱炭素化への取組み」に記載したように、民間事業者も、環境に配慮した提案を行うインセンティブを有していると考えられる。しかし、PPP/PFI事業においては、入札金額も評価対象となることが多いため、価格面だけを切り取ると、多くのコストをかけて環境へ配慮した提案を行うことは、公募上不利になる可能性が高いと言える。そこで、環境対応を促進するような適切な審査基準を設けることで、優れた提案を評価する仕組みが必要となる。近年のPFI事業においては、環境への配慮を行った提案を大きく評価するケースもみられるようになってきている。図表6に主な事例を取りまとめた。以下、具体的な事例をもとに、どのように施設・事業の特性を踏まえ、審査基準が設けられているか考察した。

①水族館施設における事例

2022年1月に入札公告がなされた、「葛西臨海水族園(仮称)整備等事業(東京都)」の落札者決定基準によると、施設整備における「環境負荷低減」に係る配点は加点審査項目全体の10%を占めており、更に「事業全般に関する取組方針」や、維持管理業務における「建築物・設備の性能」の項目においても、省エネルギーや環境への配慮に係る視点が記載されているため、実質的には加点審査の配点のうち、10%以上を「環境への配慮」へ割り振っていると言える。一般的にPFI事業の業務範囲は、設計、建設、維持管理及び、運営等、非常に多岐にわたるため、各業務の重要度や提案への期待度に順じて配点を振っていく考え方が基本となる中、本事業において環境への配慮に多くを配点していることは、発注者の民間事業者への期待が現れていると言える。

水族館施設の特徴としては、水温・水質や空調の管理のために多くのエネルギーを要することが挙げられる。また、水族館のあるべき姿として、生物多様性の保全へ寄与し、環境保全に関する普及啓発に取り組むことが求められることもポイントである。つまり、水族館の整備等事業において、民間事業者に環境に配慮した提案を期待することは、施設・事業の特徴を踏まえた方針であると言える。

図表6 近年のPPP/PFI 事業における環境への配慮に係る審査の視点

※1 BTO(Build

Transfer

Operate)方式:「事業者が施設整備後に施設の所有権を公共へ移し、事業者が維持管理・運営を行う方式」

RO(Rehabilitate Operate)方式:「既存施設を事業者で改修し、維持管理・運営を行う方式」、O(Operate)方式:「事業者が公共施設の維持管理・運営を行う方式

※2 付帯事業とは、レストラン運営業務や自動販売機運営業務など、事業者の独立採算で実施する業務を指

※3 エネルギーマネジメント業務の有無については、要求水準書にエネルギーマネジメント業務が位置付けられていない場合にも、業務の実態にもとづいて有無を記載

※4 配点については、加点審査項目全体の配点に対する割合を記載

※5 多摩メディカル・キャンパス整備等事業(東京都)、こども病院跡地活用事業(福岡市)についてはみずほリサーチ&テクノロジーズが事業者公募支援業務を受託

(資料)公募資料*19~*23に基づきみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

②病院施設における事例

2021年7月に入札公告がなされた「多摩メディカル・キャンパス整備等事業(東京都)」においては、審査項目の大項目として「脱炭素化等環境への配慮」を位置付け、「施設整備面」と「エネルギーマネジメント及び維持管理・運営面」に各5%を配点しているのが特徴的である。①と同様であるが、「環境への配慮」に係る項目を独立して設けることで、環境配慮に特化した提案内容を落とし込むことが可能となっていることがポイントである。

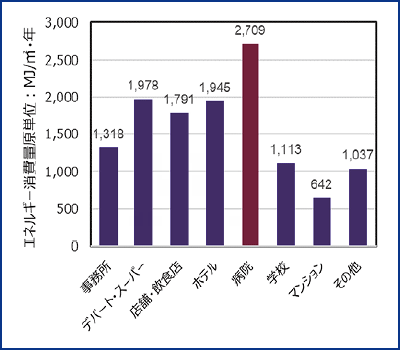

病院施設の特徴としては、24時間稼働する必要があることや、停止できない機器があること、空調の維持が必要となること等が挙げられ、必要なエネルギーも大きく、安定性が重要になるものと考えられる。建物用途別のエネルギー消費量原単位を取りまとめた調査結果を図表7に示したが、病院施設が他の施設と比較して大きいことが見て取れる。こうした特徴を踏まえると、民間事業者の創意工夫によるエネルギー消費量の削減余地は相応にあるものと想定される。

図表7 建物用途別年間エネルギー消費原単位

(資料)一般社団法人日ルエネルギー総合管理技術協会「建築物エネルギー消費量調査報告【第43報】」*24をもとにみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

③その他事例

上記「①、②」で挙げた水族館や病院は、施設の特性上、民間事業者による環境配慮に係る創意工夫が期待される事業であったと考えられるが、表中に挙げたその他の事業においても、環境配慮を重視しているケースがある。

例えば、公有地活用事業である「こども病院跡地活用事業(福岡市)」では、脱炭素社会実現に係る評価項目に16%もの配点が割り振られていることが特徴的であるが、事業のコンセプトが脱炭素社会実現に係るものであることや、民間事業者の裁量が大きい事業内容であることから大きく配点が割り振られているものと考えられる。

事業内容により、民間事業者に期待されるポイントは異なるため、環境への配慮に係る配点を一概に高くすることには留意が必要であるが、昨今の流れを踏まえると、環境配慮に係る提案は、提案の一要素に留まらず、公募結果を左右する重要なポイントになって来ていると言えよう。

(3)官民の役割分担の設定

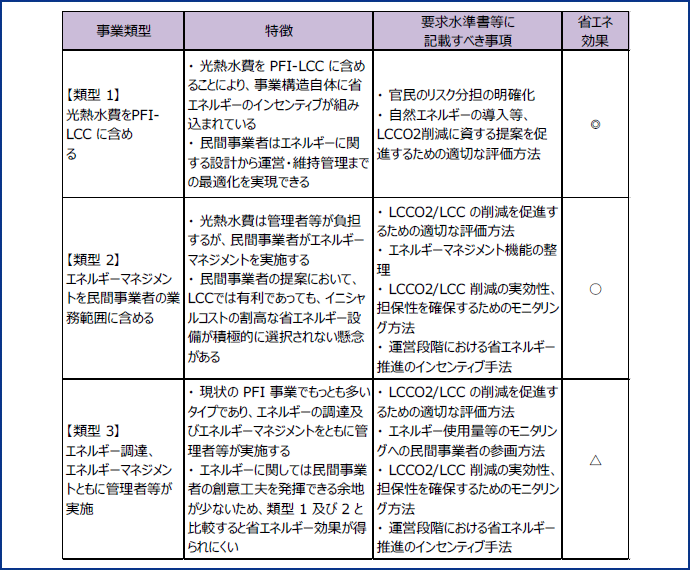

3つ目は官民の役割分担に係る規定である。エネルギーに関する官民の役割分担は、2008年6月に内閣府が公表した、「PFIにおける地球温暖化防止への対応」*25によると、3つの事業類型に整理されている(図表8)。事業の特性に応じて、適切な事業類型を選択することが重要となるが、PFI事業における原則としては、「リスクを最もよく管理することができる者が当該リスクを分担する」*26こととなる。

その点を踏まえて、「名古屋国際会議場整備運営事業(名古屋市)」について考察したい。本事業においては、光熱水費の負担を主として事業者側としているため、事業者側で光熱水費の負担を軽減するための工夫を行うことが期待される。また施設計画の方針として、「エネルギーや資源を無駄なく効率的に使うことのできる設備を採用するとともに、エネルギー管理等による継続的な効果の維持を図ること」が掲げられているため、事業者による効率的・効果的なエネルギーマネジメントも期待される枠組みであった。なお、当該事業は、2022年7月22日に、全者辞退による入札手続き中止となってしまったが、資材価格の高騰等により、予定価格と要求水準が見合わなくなったこと等が原因として考えられる。

当該事業に係る大きな特徴は、事業者が公共施設としてのMICE*27施設を指定管理者として運営することで、利用料金を収受し、維持管理・運営等の業務に要した費用(光熱水費を含む)を差し引いた額のうち一部を公共側へ納付する仕組みとなっている点である。事業者としては、施設の価値を高め、施設の稼働率を高めるとともに、維持管理・運営費用を削減することで、手元に収受できる金額が大きくなる仕組みとなっている一方、公共側が収受できる納付金の額は、事業の収支状況によって変動するという意味において、公共側も光熱水費の変動リスクを一部負うこととなっている。

本施設における光熱水費に関する基本的な考え方を整理すると、MICEに係る主要な国際団体の1つであるICCA(International Congressand Convention

Association)によると、MICE施設に係るトレンドとして「持続可能性、環境負荷の低減」が挙げられている*28。時には各国の要人や企業のトップ等も含む、国内外の企業・組織から多様な人材が集うMICEを誘致する際には、社会的に大きなテーマである「持続可能性、環境負荷の低減」が非常に重要なポイントと言える。よって、MICE施設の運営者にとって、運営するMICE施設において環境負荷を低減させる取組みを行い、その取組み・成果を対外的に発信することは極めて重要であると考える。

ただし、光熱水費の変動リスクをすべて事業者が負うことにすると、事業者にとって過度な負担となりかねない。光熱水費に係る変動リスクという点においては、「光熱水費の調達価格(単価)」と「エネルギーの使用量」の2つの視点に分けて考える必要がある。単価については、官民のいずれにおいてもコントロールしえない要因により変動する可能性がある。一方、エネルギー使用量については、施設の稼働状況・稼働方法に依存する部分が大きくため、ある程度民間事業者の裁量、コントロールが効く部分である考える。

「名古屋国際会議場整備運営事業」において、光熱水費の負担を主として民間事業者側としている点については、上記で述べたような事業の特性を踏まえた上で、官民の役割分担が考えられていると言える。

図表8 官民の役割分担に係る事業類型

(資料)内閣府「PFIにおける地球温暖化防止への対応」*25よりみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

(4)PPP/PFI事業により得られた成果と今後の期待

以上で述べてきたような様々な工夫により、民間事業者による脱炭素化への取組みが促される公募が増えてきている。

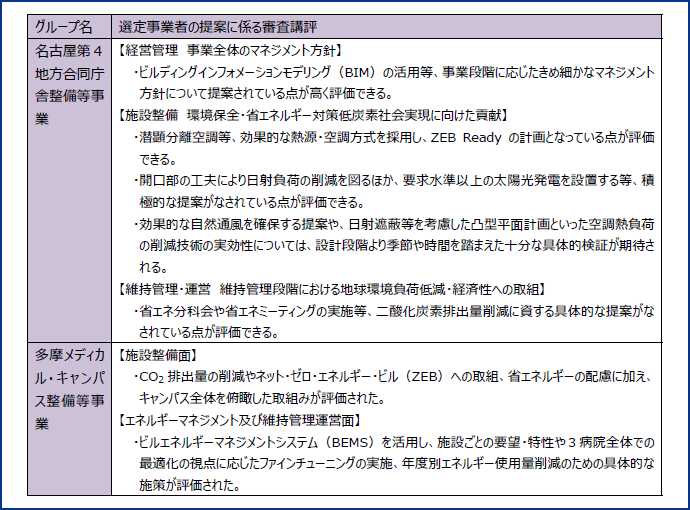

現在公募中の事業や、提案の概要が公表されていない事業が多いことから、整理できる情報に限りがあるが、こうした要件を規定した上で実際に得られた提案として、名古屋第4地方合同庁舎整備等事業や多摩メディカル・キャンパス整備等事業の審査講評に記載されている選定事業者の提案に係る講評を図表9にまとめた。両事業とも、創意工夫に富んだ提案となっていることが分かるが、PFI事業ならではという視点で大きく2つポイントがあると考える。1点目は、BIMやBEMSといったICT技術を活用したツールが導入されている点である。BIMは、建築物に関する情報のモデリング手法のことであり、BIMから得られるデータは、整備予定の建築物に係る仕様やコスト管理、環境性能のシミュレーション等に活用される。BEMSは、消費されるエネルギーを可視化するとともに、照明や空調等を制御し、最適なエネルギー管理を行うためのシステムである。いずれにおいても、初期投資導入コストの高さや専門的知識が求められるといった課題があるものの、まさにPFI事業の特徴(長期、包括、性能)を活かした提案になっているものと考える。2点目は維持管理・運営段階の取組みである。省エネ分科会の実施や、年度別エネルギー使用量削減のための具体的な施策等、建築物の性能に係る提案に留まらず、ライフサイクルを見据えた具体的な運用施策が提案されている点についても、PFI事業の特徴を活かした提案であると考える。

この他にも、ZEBへの取組みについては、審査の過程において、「達成可否」という、客観的な視点から評価しやすく差がつきやすい項目であると考えられることから、両事業者からも積極的な提案があったものと思われる。なお、「今後予定する新築事業については、原則、ZEB

Oriented相当以上としつつ、2030年度までに、新築建築物の平均でZEB

Ready相当となることを目指す」ことが政府実行計画により規定されており、政府の施設については、今後もZEBの達成が強く求められていくものと思われる。

また、PFI事業においては、発注者が自ら事業を実施する場合と比較して、総事業費をどの程度削減できるかを表すVFM(Value

forMoney)という指標がある。例として挙げた5事業においては、いずれも一定のVFMが認められるとされており、財政負担が縮減され、効率的・効果的に事業目的を達成できる内容になっていると考えられる。

図表9 PFI 事業における環境への配慮等に係る審査講評

(資料)「名古屋第4地方合同庁舎整備等事業 民間事業者選定結果」*29及び「多摩メディカル・キャンパス整備等事業 事業者選定経過及び審査講評」*30よりみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

8. PPP/PFI事業による脱炭素化推進に係る展望・課題

これまで述べてきたように、公共事業において脱炭素化を推進することは官民双方にとって意義が高く、またPPP/PFI事業として実施することで、より効率的・効果的に取組みを推進することができると考える。最後に、PPP/PFI事業を活用した脱炭素化について、今後の展望・課題を考察したい。

(1)2025年までの展望

2025年頃まで、本レポートで述べた、「再生可能エネルギー分野そのものを事業対象としたPPP/PFI事業」や、「PPP/PFI事業全般」における脱炭素化に向けた様々な工夫は、従前以上に積極的に導入されるものと考える。これは、政府が2025年までを脱炭素社会の実現へ向けた集中期間として位置づけていることが背景にある。そうした意味では、この期間は、先例のない事業形態の検討や、新たな仕組みの導入等の挑戦が続く期間になると思われる。わが国初の公営水力発電事業となった鳥取県営水力発電所再整備・運営等事業の公募過程では、4回もの競争的対話*31を実施されていることからも、新たな事業の枠組みを構築するにあたっては、官民間の意思疎通を十分に行うことが重要となることが分かる。また、「非再生可能エネルギー分野のPPP/PFI事業」においても、事例で挙げたような環境配慮に係る施策に加えて、余剰地を活用した発電事業等、多様な事業が展開されることになるであろう。

(2)2025年以降の展望

2025年以降については、「再生可能エネルギー分野そのものを事業対象としたPPP/PFI事業」と「PPP/PFI事業全般」についてそれぞれ考察したい。

前者については、2025年時点における2030年度目標の達成状況を踏まえ、実施目標件数が見直された上で、成功事例に倣ったスキームの普及等、取組みが一層加速するものと考えられる。

後者について、考えられるシナリオは2パターンある。

1つ目は、2025年までに推進した各種施策が功を奏し、計画を着実に実行していくことになるシナリオである。この場合、2025年までに推進してきた各種施策は官民双方で定着しつつある状況であることが想定されるため、脱炭素に係る要求水準への規定はより具体的になる一方、審査基準における「環境への配慮」に係る配点は現状維持、若しくは比率が低下すると考える。発注者から事業者へ期待する事項から、事業において当然遵守しなければならない事項に変わっていくことが想定されるためである。

2つ目は、2025年までに推進した各種施策による効果が顕著ではなく、以降の公募では、より環境への配慮が強く求められるようになるシナリオである。この場合は、要求水準への規定はより具体的になることに加え、審査基準に係る「環境への配慮」に係る配点は、一層高まることも想定される。

(3)今後の課題

PPP/PFI事業による脱炭素化の課題としては、提案内容の実効性の担保と、効果検証が挙げられる。提案段階において脱炭素化に資する多様な提案がなされたとしても、提案内容が実現され、期待された効果が発現しなければ、「脱炭素化に資する取組み」であるとは言えない。

提案内容の実効性を担保するため、PFI事業では一般的に「モニタリング」の仕組みが取り入れられており、要求水準書に規定された事項や提案された事項が遵守されていることが確認される。モニタリングは、事業者が自ら業務の履行状況を確認する「セルフモニタリング」と、発注者が業務の履行状況を確認する「発注者によるモニタリング」により構成される。当然、発注者側にも、施設整備や維持管理・運営に加え、脱炭素化に関する専門的な知見が求められることになるが、体制構築は容易ではないことが多い。こうした課題に対しては、事業者によるセルフモニタリングに工夫を求めることや、専門的な知見を有するアドバイザーに助言を求める等の対応が必要である。

また、効果検証においては、いかにデータを蓄積し、客観的な指標で評価できるかという点が重要であると考える。PPP/PFI事業(とりわけPFI事業)においては、長期・包括・性能発注という特徴により、ライフサイクル全体を見据えた脱炭素化が期待できるからこそ、施設全体の状況を定量化し、長期にわたる事業期間の中で事業が改善されていく仕組みを作るべきである。つまり、事業の業務範囲にエネルギーマネジメント業務を含め、事業者側で施設全般に係る各種データを取得できる仕組みを作るとともに、データに基づく事業の改善が促される体制の構築が必要であると考える。

9. おわりに

ここまでに述べてきたように、公共事業において、PPP/PFIの仕組みをうまく活用することで、脱炭素化を一層推進することができると考える。事業対象そのものが再生可能エネルギーに係るインフラ整備等であればもちろんのこと、PPP/PFI事業全般で脱炭素化にシフトすることの社会的意義は大きい。

弊社はPPP/PFI事業に係る数多くの調査業務・アドバイザリー業務等を受託してきたが、社会の要請に伴い変化する取引先ニーズに即応し、我々自身の事業もアップデートし続け、我が国における脱炭素社会の実現に貢献したい。

注

-

*1国・地方脱炭素実現会議「地域脱炭素ロードマップ」(2021年6月9日)

-

*2環境省ウェブサイト「地方公共団体における2050年二酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」(2022年7月22日閲覧)

-

*3TCFDウェブサイト(2022年8月6日閲覧)

-

*4Science Based Targetsウェブサイト(2022年8月6日閲覧)

-

*5RE100 Climate group「RE100 annual disclosurereport 2021」(2022年1月)

-

*6環境省ウェブサイト「企業の脱炭素経営への取組状況」(2022年7月22日閲覧)

-

*7内閣府「経済財政運営と改革の基本方針2022」(2022年6月7日)

-

*8内閣府「PPP/PFI推進アクションプラン(令和4年改訂版)(2022年6月3日閲覧)

-

*9FIT制度:Feed-in Tariffの略称で、再エネ発電事業者が発電した電気を、電力会社が一定価格で買い取ることを国が保証する制度

-

*10FIP制度:Feed-in Premiumの略称で、再エネ発電事業者が売電をする際に、売電価格に対して補助額(プレミアム)が付き、市場価格よりも高く売電することが可能となる制度

-

*11公営電気事業経営者会議ウェブサイト(2022年8月8日閲覧)

-

*12鳥取県「鳥取県営水力発電所再整備・運営等事業に係る民間事業者の選定結果の公表について」(2020年3月30日)

-

*13経済産業省、国土交通省「「秋田県能代市、三種町及び男鹿市沖」、「秋田県由利本荘市沖」、「千葉県銚子市沖」における洋上風力発電事業者の選定について」(2021年12月24日)

-

*14ハイブリッドダムの取組みとは、ダムを活用し、「治水機能の確保・向上」「カーボンニュートラル(水力発電の促進)」「地域振興」の3つの政策目標の実現を図るものである。

-

*15国土交通省 航空局「空港脱炭素化推進のための計画策定ガイドライン 初版」(2022年3月)

-

*16東京都「ゼロエミッション都庁行動計画」(2021年3月)

-

*17CASBEE:一般財団法人建築環境・省エネルギー機構による建築環境総合性能評価システム。建築物の環境配慮に加えて、利用者にとっての快適性や景観等を含めて評価する

-

*18ZEB:室内環境の質を維持しつつ、建物における年間の一次エネルギー収支をゼロにすることを目指した建築物

-

*19国土交通省、農林水産省「名古屋第4地方合同庁舎整備等事業 事業者選定基準」(2021年4月26日)

-

*20東京都「多摩メディカル・キャンパス整備等事業 落札者決定基準」(2021年7月30日)

-

*21東京都「葛西臨海水族園(仮称)整備等事業 落札者決定基準」(2022年1月12日)

-

*22名古屋市「名古屋国際会議場整備運営事業 落札者決定基準」(2022年3月30日)

-

*23福岡市「名古屋国際会議場整備運営事業 事業提案評価基準」(2022年7月20日)

-

*24一般社団法人日本ビルエネルギー総合管理技術協会「建築物エネルギー消費量調査報告【第43報】(2021年6月)

-

*25内閣府「PFIにおける地球温暖化防止への対応」(2008年6月)

-

*26内閣府「PFI事業におけるリスク分担等に関するガイドライン」(2021年6月18日)

-

*27MICE:企業等の会議(Meeting)、企業等の行う研修・報奨旅行(インセンティブ)(IncentiveTravel)、国際会議(Convention)、展示会/イベント(Exhibition/Event)の頭文字を取った造語のこと。

-

*28ICCA「3 major trends shaping the evolution ofvenue services」(2019年5月28日)

-

*29国土交通省、農林水産省「名古屋第4地方合同庁舎整備等事業 民間事業者選定結果」(2022年1月31日)

-

*30東京都「多摩メディカル・キャンパス整備等事業 審査講評の公表について」(2022年3月30日)

-

*31競争的対話:公募段階において、発注者と民間事業者の意思疎通を十分に図り、公募資料等の解釈を明確化することを目的とした官民間の対話

本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。

レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。

(CONTACT)

お問い合わせ

お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

サービスに関するお問い合わせはこちら

メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。

mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp

その他のお問い合わせはこちら

mhricon-info@mizuho-rt.co.jp