はじめに

経営コンサルティングに関し数多のご相談を承る中で、昔も今も非常に多い内容の一つが、新規事業に関するご相談である。国内市場が成熟し、少子化の傾向も相まって、企業にとっては将来に向けて大きな成長を描きにくい環境下において、自社はどうあるべきか、何をすべきか。既存事業が軌道に乗っている企業こそ、そういった悩みは尽きない。新規事業は、企業にとっての永遠の課題ともいえる。

このレポートでは、最近特に相談や問い合わせの多い製造業にとっての新規事業開発のあり方、特に自社技術の優位性分析において特許分析を活用する手法について考察したいと思う。

1. 製造業において新規事業開発が注目される背景

経営コンサルティングの現場では、昨今そのような新規事業に関する関心が、特に製造業においてこれまで以上に熱を帯びているように感じられる。いつの時代でもホットイシューである新規事業開発ではあるが、最近では以下のような背景があるものと考える。

背景①:革新的事業構造変化の文脈

一つ目は、様々な業界で起きている革新的事業構造の変化の文脈であり、その最も端的な例が自動車産業である。

ガソリン車からEV車への転換という自動車産業始まって以来の大変革時代を迎え、我が国にとっての基幹産業と言える自動車関連産業は、川上から川下まで大きな変革を迫られている。完成車メーカーやそれを支えるTier1、Tier2といった部品メーカーだけでなく、素材メーカーや加工メーカーなど非常に幅広い業界において、将来的に今の仕事がなくなってしまうのではないかという脅威が広がっている。それと同時に、これまで自動車産業とは縁遠かった業界や企業の中に、この変革時に自社の技術が必要になるのではないか、と動き出している企業も存在する。

時代が動くときには、必ず脅威と機会が生まれる。未曽有の大変革時代を迎え、自動車産業に関連する企業も、そうではない企業も、それぞれの視点で新規事業開発の必要性とチャンスが生じている。

背景②:サステナビリティ意識の高まりの文脈

二つ目は、世界的な動向を受けて注目の集まるサステナビリティ意識の高まりの文脈である。

ご承知の通り、脱炭素の動きは今後世界中でより普遍的なものとなっていく。売上利益優先のこれまでの経済活動の論理だけではなく、脱炭素への取り組みがこれからの企業の説明責任となっていく中で、現状の排出量を把握し、より削減していくための技術や工夫が求められてくる。そこに新たな技術や事業のチャンスが産まれるのだ。

背景③:デジタル・トランスフォーメーション(DX)の文脈

最後にデジタル・トランスフォーメーション(DX)の文脈である。

新型コロナウイルスによる経済活動の変化は、結果としてDXをより加速させ、浸透を速めた結果となった。それ以前にも進められてきたデジタル化の流れは、新型コロナによる外出や移動の制限によって、半ば強制的にデジタルの効果を実感させられる“実験場”を得て、シナリオが一気に加速した感がある。

デジタル化による企業活動の効率化、さらにはデジタルと事業を融合することによる新たな事業の開発に対する関心は、業種を問わず多くの企業の間で高まり続けている。

数年前、「両利きの経営」という書籍が大きな注目を浴びた。この本の中では、既存事業の追求・深化と、新規事業の探索・挑戦の両方を不断なく継続していくことが、企業経営にとっての大きなミッションであることを説き、その困難性や課題克服のために意識すべきことが提言されていた。既存事業の深化と新規事業の探索の両立には経営者のリーダーシップと戦略、価値観の共有、幹部の結束に基づく、組織としての強い推進力が不可欠であることを、詳しい事例と共に解説している。

新規事業に王道はなく、「これをすれば必ず成功する」という魔法は存在しない。しかし、先人たちの経験からより成功率が高い新規事業開発を考えるための筋道は存在する。このレポートでは特に製造業にフォーカスし、製造業にとって重要な経営資産である技術を活用した新規事業開発の手法として、特許分析を活用する方法について考えていきたい。

2. 技術起点の新規事業開発とは

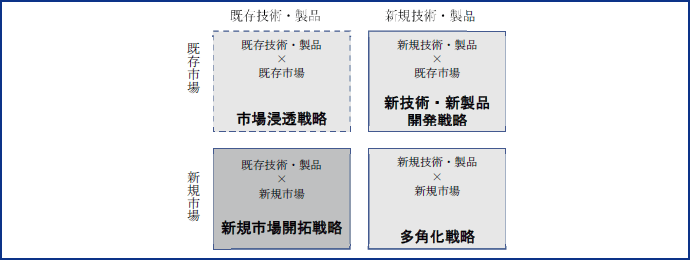

新規事業を語るうえでよく使われるフレームワークに、『アンゾフのマトリックス』がある。経営学者のイゴール・アンゾフが1957年に提唱したフレームワークで、縦軸に「市場」、横軸に「製品」を取り、それぞれに「新規」「既存」の2区分を設けて、図表1のような4象限に分割したものである。ここでは「製品」を、「技術・製品」に置き換える。

いわゆる新規事業開発は、市場もしくは技術・製品のいずれかに「新規」を含む象限、つまり「新規市場開拓戦略(既存技術・製品×既存市場)」「新技術・新製品開発戦略(新規技術・製品×既存市場)」「多角化戦略(新規技術・製品×新規市場)」の3つの象限を指す。新技術・新製品の開発や新規市場の開拓はいずれもリスクを伴うものであるため、その両方を備える「多角化戦略」は、新規事業開発の中でも最もリスクの高い戦略と考えられる。市場と技術・製品のどちらかは、既存事業の事業資産を活用したほうが成功率の高い事業となりやすいといえる。

製造業にとって、技術は最も重要な事業資産の一つである。長年の研究開発活動や生産現場の経験と努力などから生まれた技術を核とした新規事業開発は、他社の追従が難しく、持続的に差別化優位が実現できる新規事業戦略の策定につながりやすい。先のアンゾフのマトリックスに準じていえば、自社の技術を活かせる新たな市場分野を探索する「新規市場開拓戦略」が、製造業にとって最も有効な新規事業戦略となり得ると考える。

過去の例を紐解けば、写真フィルム事業で培った化学技術を化粧品・医薬品・再生医療等に活用して事業の大転換を図った富士フィルムや、繊維産業から自動車ブレーキ、そしてエレクトロニクスへと発展した日清紡などは、自社の強みの技術を見極め、その技術を核にして事業領域を拡大させた好事例である。大企業ではなくとも、磨かれた基盤技術を持った中小企業が、その技術を活かして既存事業とは全く異なる事業を見出した例も数多く存在する。

図表1 アンゾフのマトリックス

(資料)各種文献等を参考にみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

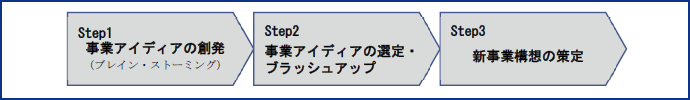

図表2は、一般的な新規事業開発プロジェクトのフローを示している。Step1の事業アイディアをブレイン・ストーミングによって幅広く集め、Step2でその中からアイディアを選定・ブラッシュアップしながら絞り込み、Step3では絞り込まれたアイディアを元に事業構想をプランニングする、という段階を踏むものである。

言うまでもなく、新規事業開発の成功は、良質な事業アイディアを生み出すことができるかどうかがカギとなる。Step1において事業アイディアの創発においてはブレイン・ストーミングによるアイディアの質と量の担保が大きな課題となる。より多角的で自由な発想による事業アイディアを創出するためには、ブレイン・ストーミングによってより多くのアイディアを集めることが望ましいが、何の手掛かりのない中でただアイディアの数を増やしたとしても、新事業につながる良質なアイディアが生まれにくいという面もある。

図表2 一般的な新規事業開発のフロー

(資料)各種文献等を参考にみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

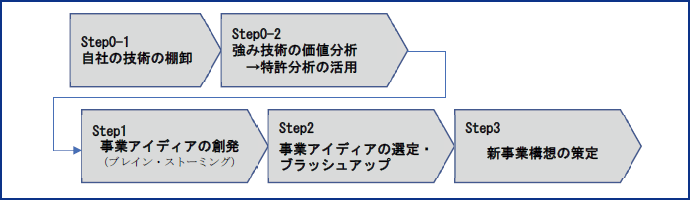

筆者は技術起点の新規事業開発において、図表3のフローのように、アイディア創出の前に自社技術の強みを今一度整理し、その技術が既存市場以外の分野でどのような価値を生む可能性があるかを分析するプロセスを重視している。

図表3 技術を起点とした新規事業開発のフロー

(資料)みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

3. 技術起点の新規事業開発における検討内容例

技術起点の新規事業開発においては、アイディア発想の前に自社の技術を見つめなおし、分析することが重要である。図表3における「Step0-1自社の技術の棚卸」と「Step0-2強み技術の価値分析」の進め方の例を以下に示す。

Step0-1:自社の技術の棚卸

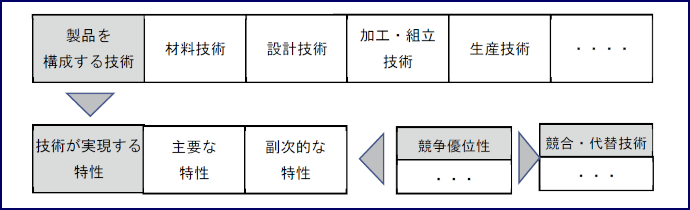

一言に技術と言ってもその種類は幅広い。例えば扱う素材や原料に関する「材料技術」、材料にどんな加工や組立を施して要求性能を達成するかに関わる「設計技術」、設計通りの仕様を実現する「加工・組立技術」、継続的・効率的な生産を実現するための「生産技術」など、多種多様な技術が存在する。またその技術を活用することによって、例えば「軽量化」「小型化」「複合機能化」「設計・組立の簡略化」「省資源化」など、根源的にはどんな特性を付与することができるのかを見極めることが重要である。その特性こそが、当社の技術を活用して新規事業を発想するための重要なキーワードとなるためである。

図表4 技術の棚卸のフレーム(例)

(資料)みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

Step0-2:強み技術の価値分析

上記のプロセスを経て整理した「自社の技術が実現する特性」が、世の中でどのような価値を持っているのか、そして既存の市場分野以外のどのような分野で必要とされているのか。それを探るためには特許分析の活用が有効である。

特許とはもちろん知的財産を保護するための仕組みであるが、別の視点から見れば、技術を使ったアイディアのビッグデータである。技術、特性のキーワードを分析軸に、どんな分野でその技術に関連するアイディアが出されているかを分析していくことで、その技術が求められている背景やニーズを類推することができる。また、競合企業がどういった特許出願を行っているかなども、もちろんアイディア発想の大きな手助けとなる。

特許とは「過去」の知的財産であり、特許分析の結果がそのまま事業アイディアになり得ることはない。だが、自社の強みとなる技術の周辺で特許出願が出されている傾向や背景を想像することで、自社の強みが活かせる分野を発想する上で“抜け漏れ”がないかを確認することができると考える。

こういった目的で行われる特許分析は、知的財産の分野で行われる、他社の権利侵害の回避や、自社の権利を侵害している企業を察知するための特許分析とは、やや手法や手順が異なるものである。テキストマイニングなどの技術を活用することでより様々な観点での分析が可能になってきている。いくつかの例を示そう。

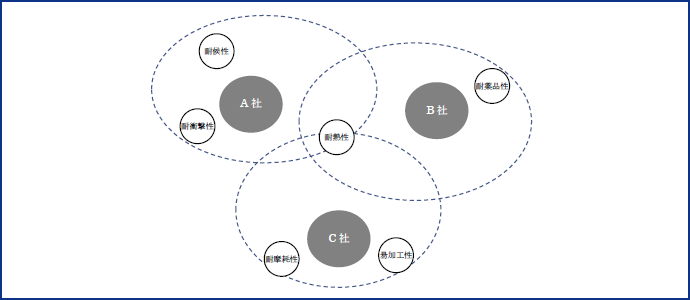

図表5は、同業のA社、B社、C社の出願した特許における、特性に関する特徴語(各特許の出願内容に含まれる単語のうち、他の特許に比べて特徴的に含まれている単語)の関係性を、テキストマイニングの手法を使って分析したイメージである。図表5の場合、耐候性、耐衝撃性といった特性はB社、C社に比べてA社に近い距離にあるため、A社の強みと言える特性と理解することができる。3社の中間的に位置する耐熱性という特性は、この業界では一般的で差別性のない特性と理解することができる。このように、「自社の強み」「業界一般的な強み」という定性的な概念を、特許のデータ分析を用いて定量的、客観的に把握できることがこの分析の特徴である。

図表5 特許分析による競合比較のアウトプット・イメージ

(資料)各種文献等を参考にみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

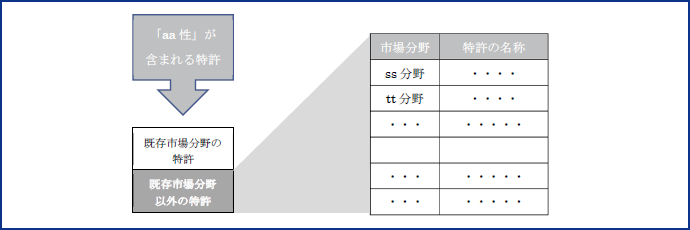

図表6では、自社の強みである特性が、それが既存市場以外の分野でどのように特許出願されているかを分析するプロセスのイメージである。この分析においては、細かく特許を読み込む必要性はあまりなく、特許の名称や対象となる市場分野(特許分類などから類推)を概観することで、自分の発想になかったアイディアの種を拾い上げることが重要である。

新規事業のアイディアを広げるための特許分析の例を紹介した。ちなみにこの分析は、技術のビッグデータとしての特許を活用した分析であるため、自社で特許を保有していない場合でも、業界内でどのような技術開発が行われているかという分析を行うことで、十分新規事業アイディア発想の手掛かりになる。

ここに示した分析例は、技術を起点として新規事業を発想するための、発想の切り口を広げるための手段の一例である。特許という技術のビッグデータから、自分のアイディアの発想につながるヒントを逃さずに拾い上げていくことが重要である。

図表6 特性をキーとした市場分野の分析例

(資料)各種文献等を参考にみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

4. 総括

新規事業開発は、当然ながら既存事業に比べて難易度の高い戦略である。『両利きの経営』が示唆するように、企業経営においては意思決定をするための情報が集まりやすく、判断基準を持ちやすい既存事業の方がとかく優先されてしまいがちになる。新規事業を成功に導くためには、既存事業を上回る資源(人的リソースなど)を投入し、既存事業ほどの情報が揃わなくともGo/Stopを判断する経営陣の覚悟も重要である。

技術起点の新規事業開発とは、技術を製造業における重要な資源と捉え、自社の技術の強みを整理し、その価値を把握した上で、自社の新規事業アイディアの発想を行うことを特徴としたプロセスである。製造業にとって、長年の事業によって積み重ねられてきた技術は大きな資産であり、その強みを正しく認識し、その強みを活かした事業を発想することは、成功確率の高い新規事業を発想する上で重要なステップであると考える。

製造業にとって大きな変革の時代を迎えている今、新規事業の意欲を持つ製造業各社が、自社の技術に自信を持って新たな事業を切り拓いていくことを期待している。私共は経営コンサルタントという立場で、そういった意志を持つ製造業の新規事業開発をサポートする存在でありたいと願っている。

本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。

レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。

(CONTACT)

お問い合わせ

お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

サービスに関するお問い合わせはこちら

メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。

mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp

その他のお問い合わせはこちら

mhricon-info@mizuho-rt.co.jp