[連載]こども・子育て支援連載オピニオン 第1回:新時代のこども・子育て・若者支援とは —「社会でこどもを育てる」社会変革実現に向けて—

2024年7月16日

社会政策コンサルティング部

佐藤 渓

RECOMMEND

「こども・子育て支援法等改正」成立とその意義

令和6年6月5日、こども・子育て支援のための新たな安定財源確保を目指す「支援金制度」等で注目を集めた「子ども・子育て支援法等改正法」が、国会審議を経て成立した。同法には、こども施策に関する政府の基本的方針や重要事項等を一元的に定めるものとして令和5年12月に閣議決定された「こども大綱」、及びその考えに基づき向こう3年間で集中的に取り組む事項(加速化プラン)を示した「こども未来戦略」の下、今後推進される具体的なこども・子育て支援施策が示されている。

いよいよ新たな時代を支える、こども・子育て施策が実装されていくことに、大きな期待を寄せるところである。これらの施策の根幹には、令和4年に成立した「こども基本法」の基本理念1が貫かれている。全てのこどもが、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し、こどもを権利主体として位置づけた、新たなこども・子育て支援時代の始まりと言えるだろう。さらに、“こども”に込められた意味として、「心身の発達の過程にある者」という定義を示し、大人への移行段階にある、“若者”も対象であることを明記した点も、社会の実態を踏まえた重要なポイントであると言える。

家庭・地域が直面する脆弱性・課題

人口減少、核家族世帯割合の増加、地域コミュニティの弱体化が現実のものとなっている。令和5年度に当社が実施した、地域でこども・若者への支援活動を行っている支援団体へのヒアリング調査では、近くに住む親族や近隣の住民同士のつながり等、地域の中でこどもを見守り、子育てをサポートする機能が弱くなっている現状を指摘する声が多く挙げられた2。一方で、こうした中においても、日本社会は「こどもは家庭の責任で育てるもの」という意識を強く持ち、子育てを行ってきたと考える。

しかし、どんな家庭であっても、こどもが生まれ、育まれ、大人になるまでの道程には様々な悩みがあり、困難に直面する場面があるはずである。そうした時、子育ての責任論や、家庭の中で問題に対処しなければいけないという風潮は、こども自身や保護者を過度に追い詰めてしまいかねない。

このような社会環境下で、こどもや家庭は、何らかの出来事をきっかけに行き詰まり、立ち行かなくなる脆弱さを抱えていると言えるのではないか。ましてや、自身が持ち得る力を、最大限発揮するための成長機会を得る上で、生まれた家庭による格差に直面するリスクをこども自身が負うことは、社会として看過できない問題であると考える。

「社会でこどもを育てる」社会への変革

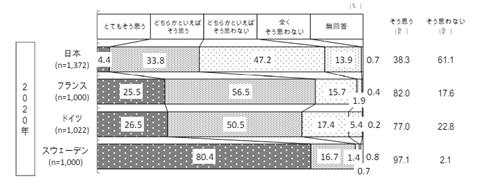

2023年の合計特殊出生率1.20(1人の女性が生涯に産むこどもの数)のニュース、内閣府の国際意識調査(日、仏、独、スウェーデン対象)が示す『自国は子供を生み育てやすいと思うか』との問いに対し、日本では約6割が「そう思わない」と回答している結果3など、現実の厳しさを表す話題は枚挙にいとまがない。

こうした実態に向き合い、こども基本法が掲げる未来図に向けて動き出すためには、従来こども・子育て支援施策を担ってきた国や自治体、NPO等の子育て支援団体等だけでなく、民間企業、市民社会、社会を構成する一人ひとりなどを含む、あらゆる主体が参画し、有効な取組みを共有化し、できることから実装していくことが必要である。

とりわけ、民間企業においては、人材の確保、事業継続性、サステナビリティへの貢献の観点から、事業内容、キャリア形成の在り方、地域のこども・子育て環境を踏まえた、独自の子育て支援策の打ち出しが、今後、一層重要な事業戦略上の課題になっていくものと考える。

図表 「自国が子供を産み育てやすい国だと思うか」(4か国比較)

(出所)内閣府「令和2年度少子化社会に関する国際意識調査報告書」p. 73より引用

変革に向けた具体的なアクション

「こども大綱」では、こども施策に関する重要事項を、①ライフステージを通した重要事項、②ライフステージ別の重要事項、③子育て当事者への支援に関する重要事項の3つの観点から整理している。この中でも①では、こどもの権利に関する理解促進や多様な遊び・体験活動の推進をはじめとする、全てのこどもを対象とする取組事項から、貧困対策や障害児・医療的ケア児等への支援、児童虐待防止対策やヤングケアラーへの支援などの困難な状況にあるこども・若者を取り残さない支援まで、幅広い取組事項が挙げられている。こうした様々な状況にあるこどもに支援を届けるために、当事者に寄り添いながら、地域における関係機関やNPO等の民間団体等との連携により「プッシュ型・アウトリーチ型の支援」を行うことも重視されている。

官主導の発信だけでなく、官民の協働を模索する取組みも始まっている。横浜市立大学研究・産学連携推進センターが主導する「Minds1020Lab」では、若者の生きづらさを大きな社会問題と捉え、「生きづらさを感じる若者が抱える心の課題の包括的研究、及びメタバースプラットフォーム上でのデジタルメディスンの効果検証、新たな市場の創出と普及」を目指し、大学・企業・自治体の参画の下で、調査や研究会での検討が進められている4。

民間企業が秘める可能性も大きい。こどもや子育て世帯を対象とするサービス・製品等を手掛ける企業だけではない。例えば、こどもの豊かな経験を培う様々な体験機会の提供、人財や事業特性を活かした学びの支援、具体的なテーマや領域の課題に取り組む寄付活動など、様々な形がありうるだろう。そして、こうした社会課題解決に取り組む活動は、企業自身にとっても、本体事業とともに企業価値を高める一つの道筋にもつながると考える。

本連載の紹介

本連載では、これらのこども・子育て支援に関する社会課題のホットトピックの中から5つのテーマを取り上げ、当社コンサルタントの考察をお届けしていく。

こどもが成長し、若者となり、社会参画していくまでの道程は多種多様であり、社会の中には幅広く、数えきれないほどの課題が存在するだろう。

しかし、一人ひとりが、こどもを取り巻く社会の現状を知り、それぞれの立場で何ができるかを考えていくことが、「社会でこどもを育てる」社会への変革に向けた着実な一歩になると考える。

- こどものWell-being向上が注目される背景・今後の取組課題

- 誰もが利用できる保育園へ–医療的ケア児を例に考える安心・安全な保育–

- きょうだい支援の現在地–多様な声に耳を澄ませる

- 放課後児童クラブを支える人材の獲得に向けた方向性

- こども家庭を支える人材の育成:こども家庭ソーシャルワーカー

-

*1「こども基本法」では、6つの基本理念1として、①全てのこどもについて、個人として尊重されること・基本的人権が保障されること・差別的取扱いを受けることがないようにすること、②全てのこどもについて、適切に養育されること・生活を保障されること・愛され保護されること等の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること、③全てのこどもについて、年齢及び発達の程度に応じ、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会・多様な社会的活動に参画する機会が確保されること、④全てのこどもについて、年齢及び発達の程度に応じ、意見の尊重、最善の利益が優先して考慮されること、⑤こどもの養育は家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、十分な養育の支援・家庭での養育が困難なこどもの養育環境の確保、⑥家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境の整備、が掲げられている。

-

*2

-

*3

-

*4

(CONTACT)

お問い合わせ

お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

サービスに関するお問い合わせはこちら

メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。

mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp

その他のお問い合わせはこちら

mhricon-info@mizuho-rt.co.jp