RECOMMEND

2023年7月、国際海事機関(以下、IMO)は国際海運分野におけるGHG削減目標を「2050年頃のネットゼロ」に大幅に引き上げた。当該分野のCO2排出量は世界の排出量の2%と、ドイツ1か国程度に相当する。今後、新興国における人口増加やEコマースの拡大等により海上荷動き量が益々増加すると言われる中、国際海運分野の排出削減の如何は、世界全体でのネットゼロ達成の行方を左右する試金石と言える。

海運企業が取り組むべき脱炭素対策は、コストが莫大であるほか、将来の対策の方向性に見通しを立てづらい点が課題とされる。例えば運航時の排出を削減するためには、重油に代わるクリーンな燃料が大量に必要となるが、これらの燃料は重油と比較して高価なうえ、現時点では単一燃料で船舶の燃料需要を賄えるほどの大量製造の見通しは立っていない。重油からの燃料転換以外には、運航最適化や船体設備の改良、減速運航による運航時の省燃料化による排出削減が期待できる。しかし、邦船社が開発・実装を進める風力推進装置のような先進的な省エネ技術は導入コストがかかるほか、運航や造船の工夫による省燃料化は従前よりすでに進められてきた対策でもあり、省燃料化を推し進めるのみでは将来の排出削減への効果は限定的である。

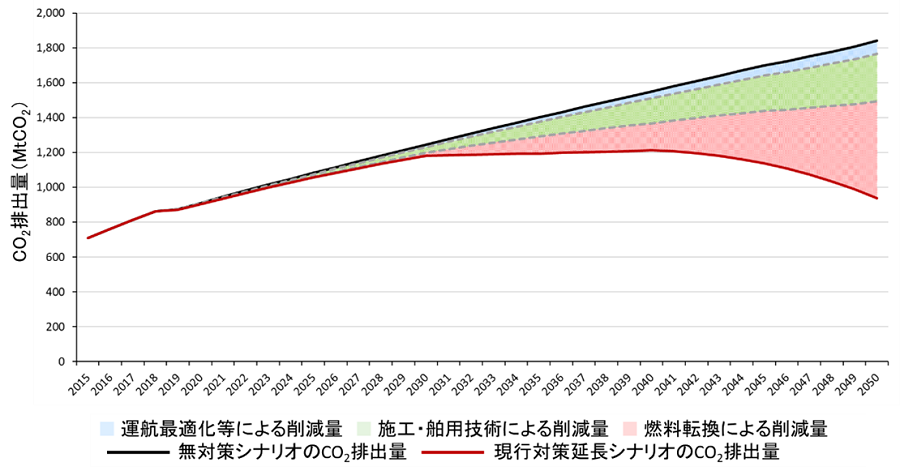

下図は、各社動向や文献を基に、当社が足元の状況を鑑みた蓋然性の高い想定のもとで国際海運分野のCO2排出量を推計したものである。推計の結果、現状の燃料供給量見通しや対策スピードの延長では、下図の通り2050年のネットゼロ目標達成は難しいことが示唆された。

図 国際海運におけるCO2排出量と対策別削減効果のシナリオ推計(みずほリサーチ&テクノロジーズによる試算)

さらに悩ましいのが、国際海運分野の脱炭素化が物流サービスそのものに影響を及ぼし得る点である。考えられる影響の一つ目は、莫大な対策費用に伴う運賃の上昇である。日本は貿易量の大半を海運に依存しているため、運賃の上昇は需要家の金銭的負担の増加に直結する。これは、多くの貨物を他の輸送モードよりも安価かつ安定的に輸送する顧客ニーズに反する。二つ目は、輸送のリードタイム(製品の出荷から納品までに要する時間)の長期化等による事業競争力の低下である。早すぎず遅すぎずタイムリーな配送を求める風潮や世界情勢の不安定化を背景に、物流を滞らせない意識が昨今強まっている。一般に減速運航は燃料消費量の削減に効果的とされるが、輸送にかかる時間を長引かせることは、これらのニーズに逆行する。

このように国際海運分野で脱炭素対策を推進するハードルは高いが、今後さらに高まるとされる海上輸送へのニーズに応えつつ、2050年ネットゼロを達成するためには、海運企業や舶用機器・エンジンメーカーが努力を重ねるだけでなく、政府による燃料への補助金といった経済的支援、さらに、荷主企業がサプライチェーンの最適化に取り組むことによって、国際海運分野の脱炭素化を促すことが重要である。例えば海運企業の顧客である荷主企業が、在庫の適正管理や荷役作業の効率化の促進や、サプライチェーン全体での物流データの連携により商材の動きを可視化することで、海運企業は時間や在庫に余裕を持った状態での輸送が可能となる。また、荷主企業自身がScope3排出量の削減に向けてエコな輸送手段を積極的に選択することで、海運業界全体の脱炭素の取り組みの加速化につながる可能性もある。

2050年ネットゼロに向けて他部門での脱炭素化が進むにつれて、国際海運分野における残余排出に対する削減要請は確実に強まる。しかしながら、海運企業の自助努力だけでは2050年の目標達成は容易でない。今後、IMOによって排出量規制が設けられるなど海運企業にとって厳しい状況となる中、政府による支援はもちろんのこと、荷主企業自身がサプライチェーンの最適化を行い、さらにScope3の排出削減を目指して海運企業に脱炭素の取り組みを要請することが、海運業界の脱炭素化を後押しし、世界全体でネットゼロに近づくための鍵になると考えられる。

※温室効果ガスインベントリ:ある国において、年間に排出又は吸収されるGHGの量を示す一覧表のこと。各国は毎年、国連気候変動枠組条約にインベントリを提出している。

(CONTACT)

お問い合わせ

お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

サービスに関するお問い合わせはこちら

メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。

mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp

その他のお問い合わせはこちら

mhricon-info@mizuho-rt.co.jp