RECOMMEND

初任給引き上げ競争の勃発

昨今、若手人材の獲得競争が激化している。帝国データバンクの調査*1によると、2025年度に初任給引き上げを行う企業は7割を超え、引き上げ額「1~2万円未満」の割合が41.3%と最も多く、引き上げ額の平均は9,114円だった。大企業の中には30万円前後、転勤等の条件付きで40万円超の初任給を設定する企業も出てきている。2023年度、24年度の調査でも7割近くの企業が初任給を引き上げた*2という調査結果も出ており、少子化、労働人口減少が続く中で、新卒初任給引き上げ競争がいつまで続くか先が見えない。

初任給引き上げの現状

初任給引き上げについて、企業は大きく2つのパターンの進め方をしているとみられる。

-

①既存社員も同じようにベースアップを行い、その水準と同等の初任給引き上げを行う。

-

②採用競争力のため、ベースアップなしで、またはベースアップ以上の初任給引き上げを行う。

物価上昇に伴い、既存社員、新卒ともに引き上げ、給与水準を高められれば良いが、実際はそれだけの企業体力の余力がある会社ばかりでは必ずしもないだろう。実際、弊社にも企業の人事部から「可能な限り既存の社員の給与水準を高めずに初任給を引き上げる方法はないか」という問い合わせが少なからず来ており、②の進め方(ベアなき初任給引き上げ)をしている企業もみられる。

初任給引き上げ競争は何を引き起こすのか?

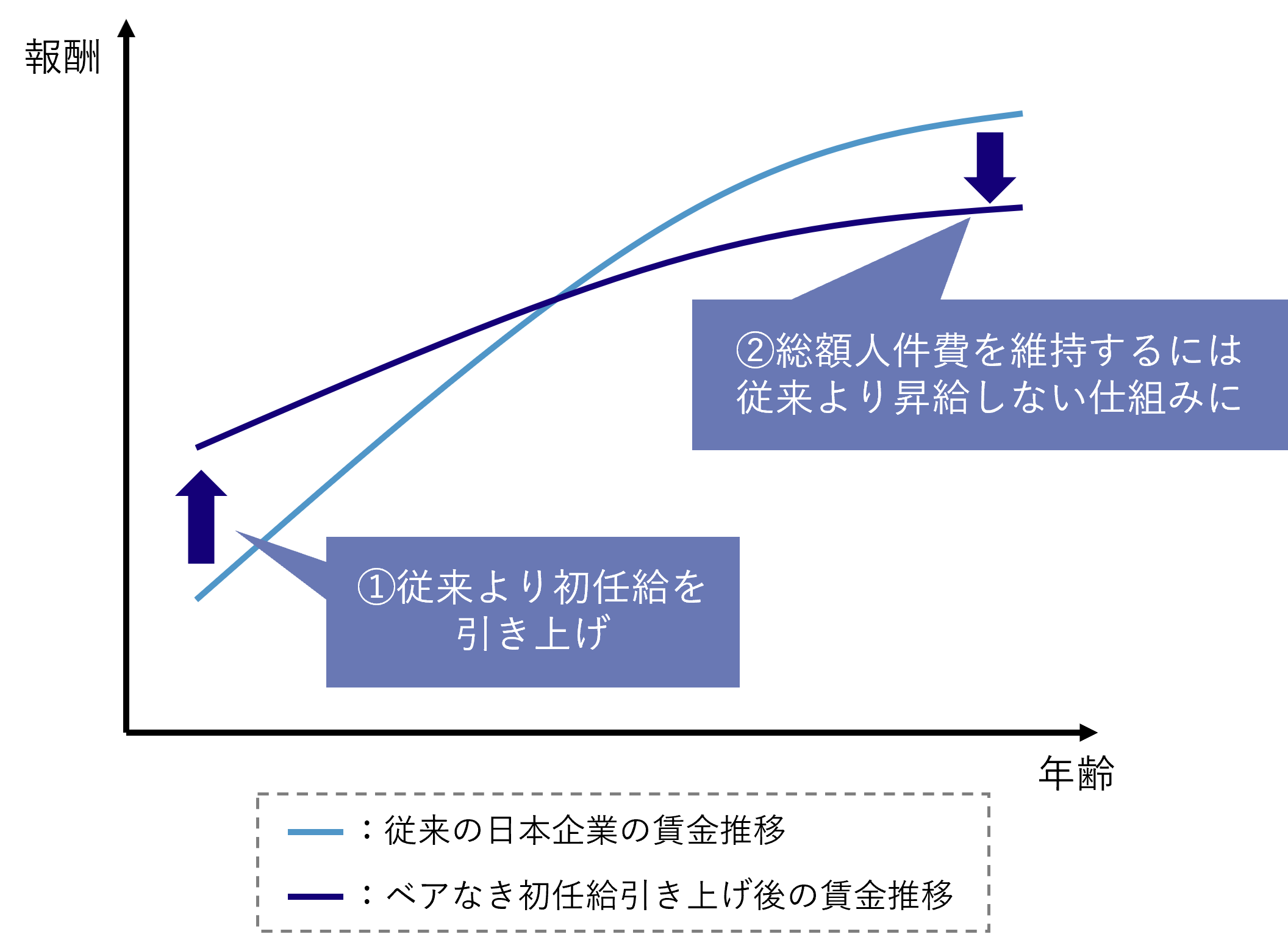

「ベアなき初任給引き上げ」はいわゆる「日本型雇用システムの崩壊」の一端と見ることができる。そもそも、日本型雇用システムの特徴として、一般的に、長期雇用、後払い賃金、企業内組合が挙げられる。初任給引き上げの観点で見ると、「入社段階では職業能力が十分でない学生を低い賃金で雇って社内で育成し、長期勤続、本人の成長の末に、高い賃金が得られる」という仕組みとなっている企業が多い。自社に適した能力を身につけさせつつ、将来も報酬が上がり続けるという形で人材定着を図ってきた。既存社員の給与水準を十分に見直さず初任給のみを引き上げると、従来よりも入社後に給与が上がらない仕組み(賃金カーブのフラット化)となる。すなわち、「入社時は低い賃金」「長期勤続の末に高い賃金が得られる」という前提が崩れつつあると言える。

図 賃金カーブのフラット化のイメージ

これが会社や既存社員に以下のような影響をもたらすと考えられる。

(1)企業の人件費配分の効率低下

そもそも給与は社員の労働に対する対価であり、高い能力を持つ人材、大きな役割を担う人材にはそれに見合った報酬を配分すべきだろう。会社の総人件費にも限りがあるので十分に職業能力を持っておらず、即戦力としての成果発揮も難しい新入社員に高い報酬を分配すると、既存社員に十分に報酬を支給できなくなり、結果、能力や役割と報酬額の比例が小さくなってしまう。

(2)既存社員のモチベーション低下

既存社員の立場から見るとどうだろうか。社内で一定程度成長した既存社員と職業能力が十分でない新入社員の報酬水準が近くなり、「自分は新入社員とたったこれだけしか給与が変わらないのか」「自身の頑張りで稼いだ収益が新入社員に多く配分されるのか」と思う社員も少なくないだろう。

初任給引き上げは若手人材の確保につながるのか?

企業の人件費分配効率や既存社員のモチベーションの低下といった影響は考えられるものの、そもそも初任給を引き上げる目的は若手人材の確保である。多少のデメリットは承知の上で初任給を引き上げる企業もあるだろう。

では、初任給を引き上げることは若手人材の確保につながるのだろうか。たしかに、「学生は以前より企業にやりがいや成長実感、働きやすさを求めている」と言われることも多くあるが、「給与の高さ」も上位に入っている調査も多くみられる。多くの学生にとって、初任給の多寡は企業選びの1つの観点になっているとみられ、初任給の高さは採用競争力に少なからず寄与しているだろう。

一方で、若手人材の定着に寄与しているかという点では疑問が残る。先述の「賃金カーブのフラット化」が発生した場合には、入社後、従来ほど賃金が上がらない仕組みとなるが、これが若手の離職率を高める*3という先行研究もある。たしかに、入社後の昇給額が少ないと「ずっと給与が今の水準なのではないか」と不安を抱く人はいるだろうし、自身の頑張りや成長が昇給という形で実感しにくくなるだろう。成長意欲の高い社員の離職につながるかもしれない。また、仕事を始めたばかりの段階で「十分な報酬をもらえている」という満足感が先行し、自己成長への意欲や長期的な視点でのキャリア形成を軽視する可能性も考えられる。

優秀な若手人材の定着につながらないのであれば、本来の目的であった若手人材の確保とならないのはもちろんのこと、企業は学生を「社会人」に育てる採用・育成コストを負わされるだけとなる。

高い初任給は新入社員を幸せにするか?

では、新入社員の立場から見るとどうだろうか。たしかに、初任給が高く、自身で自由に使えるお金が多いことは本人たちにとって嬉しいことだろう。一方でネガティブな側面はないのだろうか。

ここで、多くの日本企業で若手のうちには低い賃金となっている経緯をたどると、「生活給思想」というものが挙げられる。生活給思想が打ち出されたのは大正期であり、とりわけ有名なのは呉海軍工廠の伍堂卓雄海軍中将が発表した「職工給与標準制定の要」という論文である。そこには、「家族の生活問題に関わりが少ない若者は、生活費に比べて比較的高給を得られる状態となる。当工廠でも17歳から25歳までのものが余裕の多い状態となっているが、この時期に過大な給与を得るのは当人のためにも必ずしも幸福をもたらすものではない。多くは映画館や酒色に浪費し、ひいては社会に害毒をもたらす結果となっている」*4という主旨の記述があり、生活費の多寡と報酬水準を比例させるべきと主張している。もちろん生活給思想というものが現代にはそぐわない部分もあり、高い初任給が生活の安定や自己投資の促進を生む可能性がある一方で、「生活水準に則さない過度な報酬を支給すると経済的な自己管理能力が身に付かなくなる可能性がある」というのは1つの過去の教訓として踏まえておいても良いかもしれない。

もちろん、昨今の物価水準の上昇等を踏まえて初任給、既存社員の報酬ともにベースアップを行っていくことは求められることだろう。また、学校教育や就業訓練などを通じて、高い職業能力を持つ人材(ITスキルを持つ人材など)には相応に高い報酬が支給されるべきだろう。一方で、既存社員を見ず、ただ初任給だけを引き上げることは、新卒を採用すること自体が目的化しており、費用対効果の薄い施策である。

今後、企業が取るべき打ち手としてどのようなものが考えられるか。それが各社の人材確保の戦略にどのような影響を及ぼすかは不定期連載として今後も順次当社HP上で発信予定である。

-

*1「初任給に関する企業の動向アンケート(2025年度)」株式会社帝国データバンク

-

*2「2024年度 決定初任給調査」産労総合研究所

-

*3「賃金プロファイルのフラット化と若年労働者の早期離職」村田啓子・堀雅博(2019)

-

*4原文は文語体のため、口語体に意訳した。

(CONTACT)

お問い合わせ

お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

サービスに関するお問い合わせはこちら

メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。

mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp

その他のお問い合わせはこちら

mhricon-info@mizuho-rt.co.jp