みずほ情報総研 経営・ITコンサルティング部 西村 和真

- *本稿は、『OHM』 2020年7月号(発行:オーム社)に掲載されたものを、同編集部の承諾のもと掲載しております。

わが国では、近年の再生可能エネルギーの導入などに伴い、発電所で発電された電力を送るための電力設備の重要性がますます高まっている。しかし、現在、それら設備の多くで経年劣化などが問題となりつつあるほか、劣化状況の維持管理を行う人材が不足している状況にあり、それらが電力流通設備(以下電力設備と呼ぶ)の維持管理に関する大きな課題になっている。そこで、これらの課題を解決する手段として、ドローンのような無人化技術などを用いた維持管理の効率化に期待が高まっている。

このような状況を踏まえ、経済産業省商務情報政策局産業保安グループ電力安全課の委託事業として、みずほ情報総研株式会社 環境エネルギー第2部/経営・ITコンサルティング部が、平成30年度に「送電線点検等におけるドローン等技術活用可能性検討事業」*1(以下「平成30年度委託事業」と呼ぶ)を実施した。検討にあたっては、維持管理を実施する一般送配電事業者等(以下「事業者等」と呼ぶ)やドローンメーカーなどから構成する「送電線点検等におけるドローン等技術活用研究会」を設置し、電力設備の巡視、点検および工事における運搬などの維持管理における課題や目指すべき将来像、活用上の課題、対応方針に関する議論を行った。本記事では、平成30年度委託事業の内容を踏まえ、わが国におけるドローンを活用した電力設備の維持管理に向けた現在の取組みや課題、今後の展望について述べる。

電力設備の維持管理の課題からみるドローンの活用可能性

電力設備の維持管理へのドローンの活用可能性を検討するうえで、まず、事業者等に対して、電力設備の維持管理に関する主な課題を尋ねたところ、特に維持管理を行う作業員に関して、昇塔や送電線の宙乗り作業、山岳部などへのアプローチ、厳冬期・酷暑期の作業、重量物の運搬などの肉体的負担が伴う作業や、災害時・緊急時における各種作業などに対する課題意識が強い状況であった(図1は現状の状況が続いた場合のイメージ)。

図1 ドローンを活用しない場合のイメージ

出典:平成30年度委託事業報告書から引用

少子高齢化などに直面するわが国において、作業員に関する課題は、恒久的な人材確保や育成などに直結するものであり、いずれも喫緊の課題である。他方、ドローンの活用可能性を考えると、ある程度のモノを積載して飛行可能な小型の航空機であるドローンは、搭載するモノに応じて、見る・計測する、運ぶなどに該当する作業を行うことが可能であることから、先に挙げられた課題のいずれに対しても対応できる可能性が高い。

しかし、電力設備の維持管理にドローンを活用するにあたり、課題となっているすべての作業を一足飛びにドローンで代替することは難しい。まずは、ドローンと作業員との役割分担を検討しながら、段階的にドローンの活用を進めることになる。その役割分担を決めるうえで、さまざまな事項について検討を行うことが必要になる。1つは、これまでの経験やノウハウを元に目や触覚などを頼りに実施していた電力設備の維持管理を、ドローンによって得られた映像やデータなどに代替することの信頼性である。また、ドローンの導入によって得られるコスト削減効果と新たに発生するコストとのバランスを踏まえた事業性や、ドローン本体の性能を踏まえた効率性も検討事項である。

電力設備の維持管理へのドローンの活用を考えるうえでは、これらの観点に留意しつつ最適な方法を探っていく必要があるといえる。

電力設備の維持管理へのドローン活用の方向性

現状の電力設備の維持管理へのドローン活用の代表的な方法の1つは、地上の作業員がプロポ(ドローンに制御指示を送る送信機)などを操作し、鉄塔や送電線などの人による昇塔が必要な部分にドローンを飛行させ、カメラなどによって得られた映像を元に状況を確認するものである。この方法では、昇塔作業などの肉体的負担が軽減されるが、ドローンを作業場所の近くまで運搬する必要があることや、ドローン操縦技術の向上などの新たな負担も発生している(図2はイメージ)。

図2 維持管理の作業の一部にドローンを活用する場合のイメージ(現状の活用方法)

出典:平成30年度委託事業報告書から引用

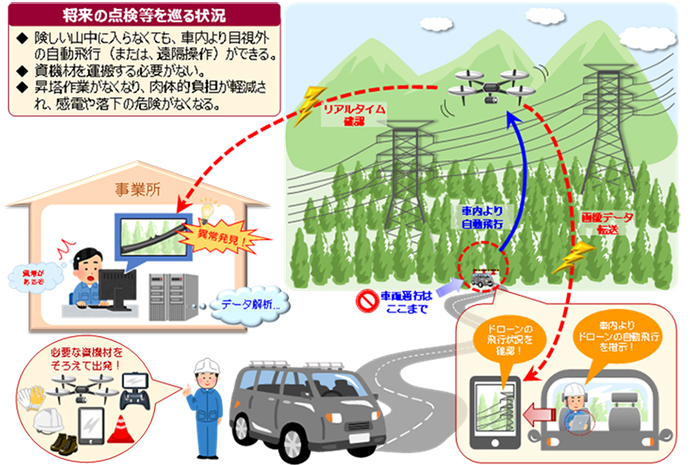

このように、ドローン活用を進めていくためには、それらの負担を軽減する技術や機能が求められる。例えば、平成30年度委託事業では、維持管理にドローンを活用するための1つの方向性として、車両通行可能なエリアからドローンを自動で鉄塔や送電線などの点検対象まで飛行させ、その後、鉄塔や送電線を追従して映像を取得した後、航続可能距離・時間の限界に近づいたら、自動で帰還する活用方法が検討された(図3はイメージ)。

図3 維持管理の作業にドローンを活用する場合のイメージ(将来的な活用方法)

出典:平成30年度委託事業報告書から引用

このようなドローン活用を実現するための技術は、既に事業者等において、開発・検討が進められている状況にある。

例えば、東京電力パワーグリッド株式会社では、2020年3月に株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(NTTデータ)、株式会社日立製作所を含む3社でドローンの目視外飛行による巡視・点検を実現するためのシステム構築・実証などを目指すグリッドスカイウェイ有限責任事業組合を設立することを発表*2し、開発だけでなく、一定程度の規模での運用も視野に入れた体制構築に着手している。

また、東北電力株式会社では、2019年10月に日本電気株式会社が開発した「ドローン用送電線自動追尾撮影ソフトウェア」を使用した点検手法を試行導入することを発表*3したほか、関西電力株式会社では、2019年2月に東芝デジタルソリューションズ株式会社、アルプスアルパイン株式会社と連携して、ドローンによる自動追尾点検技術の確立および本格導入を目指した試験導入を行うことを発表*4した。そのほかにも、各社において、ドローンおよびドローンで取得した映像の画像認識技術などの段階的導入が進められている状況にある。

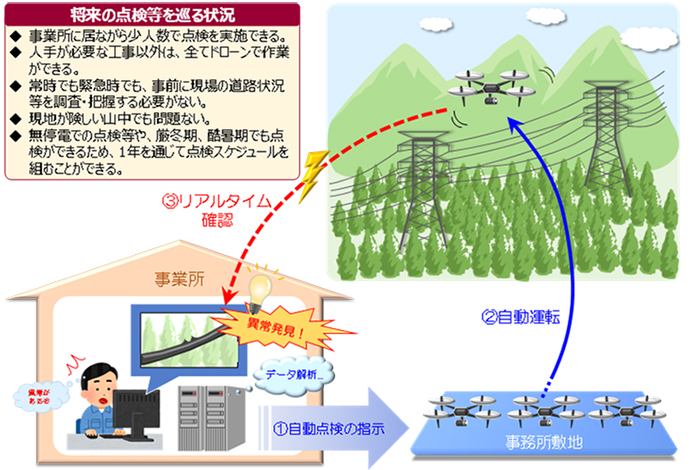

さらに、平成30年度委託事業では、ドローンの活用をもう1段階高度化した将来的な方向性の1つとして、維持管理に係る作業をすべてドローンが代替する方法についても検討された(図4はイメージ)。

図4 ドローンが維持管理のすべてを代替した場合のイメージ

出典:平成30年度委託事業報告書から引用

このように、電力設備の維持管理へのドローン活用については、さまざまな形態が検討されている。他方で、ドローン活用を進めていくうえでは、いくつかの課題への対応が必要となる。

ドローン活用の活用推進に向けた課題

電力設備の維持管理へのドローン活用をより一層推進するためには、以下に示す「制度的課題」、「技術的課題」の2つの課題への対応を進めていく必要がある。

制度的課題として、ドローンを用いた維持管理を行うための手法や、そのための手続きなどにかかわるノウハウの共有に関する課題が挙げられる。将来的には、ドローンの自動操縦などの実現が期待される一方で、ドローンの操縦や取扱いには、一定程度のノウハウが必要になる。また、ドローンを活用するには「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」に基づく、国土交通省航空局が運営するドローン情報基盤システム(DIPS)への申請などが必要になることから、その登録・申請に伴う作業を効率化するためのノウハウも必要である。各社における積極的なドローン活用によるノウハウの積み上げだけでなく、蓄積されたノウハウが各社内で共有される体制を構築することにより、一層のドローンの活用が可能になると考えられる。

技術的課題は、ドローン本体側と、ドローンなどの制御やドローンで取得した映像の分析を行うなどのソフトウェア側に大別される。

ドローン本体側の課題としては、まず航続距離・時間に関する課題がある。維持管理の1つの対象である送電線の総延長は全国で14万kmに及ぶなど、維持管理の対象となる電力設備は膨大である。1つのドローンでなく、複数のドローンを活用するなど、事業者等の工夫により、効率的な運用を行うことが想定されるが、より作業の効率性を高め、導入のためのコストを抑えるためには、航続距離・時間はなるべく長いほうが望ましいと考えられる。現在のドローンに関しては、バッテリー式だけでなく、エンジン式や燃料電池式、ハイブリット式などのさまざまな駆動方法が開発されているが、安全性なども鑑みつつ、一層長い航続距離・時間を確保する手段の実現が求められている。

また、積載可能重量(ペイロード)に関する課題もある。維持管理の中でも、例えば、台風などの災害時に道路が寸断されている場合や、山岳部などの車両や人の移動が困難な場所では、ドローンによる映像取得だけでなく、資機材の運搬などもドローンに期待される。例えば、電力設備に設置される碍子(がいし)などの資機材(数十kg程度)の運搬などのニーズもあるが、さらにペイロードが増えれば増えるほど、さまざまな資機材の運搬可能性が広がる。そのため上述の航続距離・時間と併せてペイロードを確保する手段の実現も求められている。なお、ペイロードに関しては、東京電力パワーグリッド株式会社は、2019年1月のプレスリリースで、最終的に1t級の運搬を目指すことが示されている*5,*6こともあり、具体的なペイロード確保に向けた動きもある。

ソフトウェア的な課題としては、ドローンで取得した映像から異常などを自動で検知する技術などに関する課題が挙げられる。現在目視で行っている維持管理を代替し、ドローンにより業務効率化を図るには、異常検知の精度向上が必要不可欠である。しかし、精度向上にあたっては、事前に異常画像や映像の収集が求められるが、異常発生の頻度によっては1社単独では十分な画像収集が困難な場合もある。そのため、1社単独ではなく、複数の事業者等で画像・映像データを共有することなど、維持管理にかかわる事業者等が連携して、効率的な技術開発を行うことが求められている。

ドローンの進化が電力設備の維持管理の高度化につながる

維持管理に係る作業をすべてドローンが代替するような将来像の実現に向けて、さまざまな課題を解決する必要があるが、電力設備の維持管理へのドローン活用は大きな可能性を秘めている。それだけでなく、現在の活用方法は、既存の技術などを元に検討したものであり、ドローンメーカーやドローンオペレータなどによる技術の高度化により、事業者等によるドローン活用の幅をさらに広げられる可能性もある。そのため、前述の課題を1つひとつ解決するだけでなく、電力設備を保有する事業者等が抱えるニーズと、ドローンメーカー・ドローンオペレータなどが保有する技術などのシーズのマッチングを行い、活用可能性そのものを継続して検討することも重要である。平成30年度委託事業では、そのための1つのツールとして、「送電線点検等への活用に向けたドローン等への共通要件」を策定し、公表している。

現在、ドローンの技術開発は、近年の活用範囲拡大や関係制度の整備のほか、空飛ぶクルマの開発などが登場するなど、新たなフェーズに入ったともいえる状況にあり、現在想定されていなかったような活用方法が将来的に生まれる可能性も大いにある。また、ドローンの運行管理システム(UTM:UAS Traffic Management)などの安全面の取組みも進みつつもあるほか、さまざまな分野でドローンの活用が進むことで社会受容性も高まり、よりドローンを使いやすい環境になると考えられる。

今後もドローンの進化によって、その活用の幅がより一層広がり、それがさらなる安全な電力供給などに寄与していくことが望まれる。

- *1)「平成 30 年度新エネルギー等の保安規制高度化事業 (送電線点検等におけるドローン等技術活用可能性検討事業)報告書」(平成31年3月 みずほ情報総研株式会社 環境エネルギー第2部/経営・ITコンサルティング部)

(PDF/4,990KB) - *2)https://www.tepco.co.jp/pg/company/press-information/press/2020/1534875_8615.html

- *3)https://www.tohoku-epco.co.jp/pastnews/normal/1203533_1049.html

- *4)https://www.kepco.co.jp/corporate/pr/souhaiden/2019/0226_1j.html

- *5)https://www.tepco.co.jp/pg/company/press-information/press/2019/1512388_8614.html

- *6)離陸重量150kgを超える場合、メーカー側が航空機製造事業法の適用範囲となる。

関連情報

この執筆者はこちらも執筆しています

-

2020年2月26日

―無人航空機の産業活用の未来―

-

2019年11月19日