コンサルティング第2部 上席主任コンサルタント 小林 賢司

ドイツ先進事例に見るエリアエネルギーマネジメントビジネスの要諦

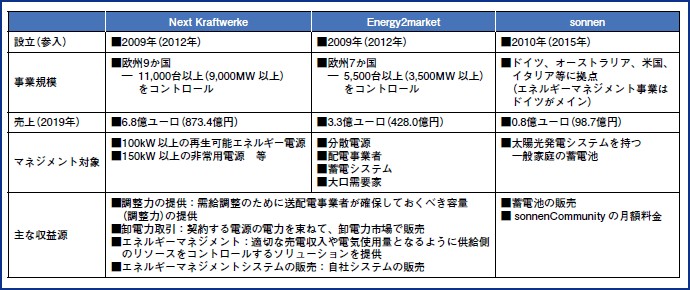

エリアエネルギーマネジメントビジネスの裾野を拡大し、市場を発展させるためには、どのようなマネタイズの仕組みが考えられるだろうか。商用運用が進んでいるドイツのNext Kraftwerke(ネクスト・クラフトヴェルケ)、Energy2market(エナジー・ツー・マーケット)、sonnen(ゾネン)の事例*5から考えてみたい。

(1)ドイツの先進事例

2009年設立のドイツのNext Kraftwerkeは、欧州9か国約11,000台以上、計9,000MW以上の再生可能エネルギー電源等をマネジメントし*6、系統との需給調整も行うAC事業者である。同社は、制御の確実性の観点から供給側施設(電源)にフォーカスし、調整力の提供、卸電力取引、供給側のエネルギーマネジメント請負、当該エネルギーマネジメントシステムの販売という4つの収益源からなるビジネスモデルを構築している(詳細は、図表3参照)。このうち、最も大きな収益源は卸電力取引で、売上全体の89%を占める*7。2番目は、調整力の提供である。

Energy2marketは、欧州7か国5,500台以上、計3,500MW以上*8のエネルギーリソースをコントロールする事業を、分散電源・配電事業者・蓄電システム・大口需要家の4つのセグメントを対象に展開している。各セグメント向けに提供しているサービスを整理すると、調整力の提供、卸電力取引、エネルギーマネジメント請負(発電施設運用最適化、蓄電池向け運用最適化、需要家向けエネルギーマネジメント等)、エネルギーマネジメントシステムの販売等となり、NextKraftwerkeの事業とほぼ重なる。

一般家庭を対象とした事業を展開するのは、2010年設立のsonnen(ゾネン)である。太陽光発電による電力を蓄電する一般家庭用蓄電池の販売からスタートし、2015年にエネルギーマネジメント事業に参入、2019年にシェルグループに買収された*9。同社の主な収益源は、太陽光発電システムを持つ一般家庭に対する蓄電池の販売と、太陽光発電の余剰電力をユーザー間で融通しあうsonnenCommunityの月額課金収入である。sonnenCommunityは、参加する各ユーザーの蓄電池を同社が遠隔操作することで、sonnenCommunity内のエネルギー需給をコントロールする仕組みである。ユーザーにとっては、自宅の電力が足りなくなっても、月額料金内であれば、別のユーザーが発電した太陽光発電由来のクリーンな電力を使えるということがメリットの一つとなっている。

図表3 エネルギーマネジメント先進企業(ドイツ)

(資料)各種資料*12よりみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

(注)1ユーロ=128.99円で換算(みずほ銀行外国為替公示相場ユーロ仲値、2021年8月25日時点)

(2)先進事例からのインプリケーション

これらの事例を踏まえると、主に供給側のパートナーとなる事業者は、供給側のエネルギーマネジメント請負がビジネスの中心であり、卸電力取引、調整力の提供が主な収益源である。日本でも、電力改革により、調整力を扱う「需給調整市場」が2021年4月に開設*10されたことで、卸電力に加えて調整力の取引も可能となっており、多くのエネルギーリソースを集約し、規模の拡大により競争力を高めるこのビジネスモデルは、日本でも参考になろう。

一方で、需要家側のパートナーとなる事業者は、太陽光発電パネルや蓄電池の提供、需要家間の電力融通等がマネタイズの源泉である。太陽光発電については、国・地方脱炭素実現会議が2021年6月に公表した「地域脱炭素ロードマップ」において、脱炭素に向けて全国で取り組む重点対策の一つに挙げられている*11。このロードマップでは、「様々な施設・建物・駐車場で太陽光発電設備を最大限設置」、「2050年までに全ての家庭が自給自足する脱炭素なエネルギーのプロシューマーになっていることを目指す」といった方向性が示されており、太陽光発電パネルや蓄電池の設置のみならず、発電した電力融通の仕組みの提供も市場拡大が今後見込める分野といえる。したがって、太陽光発電を中心に、機器と電力融通の仕組みをセットにして提供するこのビジネスモデルは、日本でも十分検討可能であろう。太陽光パネルや蓄電池の導入は、需要家側に相応の初期投資を必要とするが、一括販売のほか、月額課金等の手法を導入することで、早期にビジネス拡大を図ることも考えられる。

エリアエネルギーマネジメントビジネスの拡大のために

最後に、前述のビジネスモデル例を参考に、エリアエネルギーマネジメントビジネス拡大に向けて、日本で取りうるビジネスモデルを検討したい。

前述のとおり、日本におけるエリアエネルギーマネジメントビジネスでは、一定エリアで個別需要家間の需給調整を担うシステムを扱うRA、系統連携も踏まえてエリア全体の需給調整を担うシステムを扱うACの2つのプレイヤーが想定される。

一定エリアで個別需要家間の需給調整を担うシステムを扱うRAは、sonnenのように、需要家への太陽光発電パネルや蓄電池の提供、需要家間の電力融通等がマネタイズの源泉となる。蓄電池に関しては、従来型の固定型蓄電池のほか、動く蓄電池であるEVの提供も考えられる。機器の一括販売のほか、月額課金やリースの活用も検討できるだろう。また、参入する事業者によっては、既存ビジネスとバンドルする形で、より安定的な売上を目指すことも考えられよう。例えば、通信事業者であれば、通信サービスとエリアエネルギーマネジメント(+電力小売)をバンドルして提供することで、顧客とのタッチポイントを増やして顧客行動への理解を深め、ライフタイムバリュー(LTV)の増大につなげる、ガス事業者であれば、一般家庭にエネファーム(家庭用燃料電池)とエネルギーマネジメント(+電力小売)を導入し*13、ガスと電気をバンドルして提供することでガスビジネスの売上拡大にもつなげる、といったことが考えられる。

一方、系統連携も踏まえてエリア全体の需給調整を担うシステムを扱うACは、供給側のエネルギーマネジメント請負をビジネスの中心とし、卸電力取引、調整力の提供等が主な収益源として想定される。全国や広範囲に拠点を持つ事業者(小売や飲食、不動産、金融事業者等)であれば、自社拠点のエネルギーマネジメントと地域全体のエネルギーマネジメントを組み合わせて参入することで、既存ビジネスの採算性向上とともに地域への貢献度を高めることも可能となろう。

エリアエネルギーマネジメントビジネスは、再生可能エネルギー大量導入時代の新しい電力供給のあり方として出現したビジネスチャンスであるが、インフラビジネス的な側面もあるため、短期的には投資が先行することも想定される。前述の通信事業者、ガス事業者、全国や広範囲に拠点を持つ事業者のビジネスモデルイメージのように、既存ビジネスとのバンドルやシナジーなども念頭に、長期的な視野に立ってビジネスモデルを構築することが重要であろう。

注

- *1)資源エネルギー庁「エネルギー基本計画(素案)」(2021年7月)

- *2)例えば、複数の分散電源を集約・制御して一つの発電所のように機能させるVPP(仮想発電所、バーチャルパワープラント)をビジネスとして行える環境が2021年4月までに整ったほか、2020年6月の法改正により、2022年から既存配電設備を利用して一般事業者が配電事業を担うことが可能になる等、実現に向けた準備が進んでいる。

- *3)例えば、リクルート住まいカンパニーによる「東京都民が移住・二拠点居住したいエリアランキング」(2021年3月)によると、新型コロナショックを受けて、51.8%の回答者が地方移住・二拠点居住への関心が高まったと回答している。

-

*4)例えば、イオンモール堺鉄砲町の実証事例がある。

https://www.aeon.info/wp-content/uploads/news/pdf/2019/07/190725R_2.pdf(PDF/357KB)

- *5)これらの事例については、

Next Kraftwerke社Webサイト、 Energy2market社Webサイト、 sonnen社Webサイト 、一般財団法人日本エネルギー経済研究所「デジタル技術を活用した新たなエネルギービジネスに関する調査 調査報告書」(2019年3月)等を参考にまとめた。

- *6)2021年時点。

- *7)2017年時点。一般財団法人日本エネルギー経済研究所「デジタル技術を活用した新たなエネルギービジネスに関する調査 調査報告書」(2019年3月)

- *8)2021年時点。

- *9)Shell「SHELL COMPLETES ACQUISITION OFSONNEN」(2019年3月5日)

- *10)電力需給調整力取引所「需給調整市場の取引開始について」(2021年3月30日)

- *11)国・地方脱炭素実現会議「地域脱炭素ロードマップ」(2021年6月20日)では、脱炭素の基盤となる8の重点対策の一つとして「屋根置きなどの自家消費型の太陽光発電」が挙げられている。

- *12)

Next Kraftwerke社Webサイト、 Energy2market社Webサイト、 sonnen社Webサイト 、一般財団法人日本エネルギー経済研究所「デジタル技術を活用した新たなエネルギービジネスに関する調査 調査報告書」(2019年3月)

- *13)資源エネルギー庁「今後のガス事業政策について」(2021年4月20日)によると、エネファームを活用することで「ガスは地域における再生可能エネルギーの調整力となることが期待できる」。

本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。

レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。