社会政策コンサルティング部 高橋 正樹

団塊の世代が後期高齢者となり本格化する超高齢化社会を迎え、成年後見制度が権利擁護支援として大きな変革期を迎えようとしている。今年になって成年後見制度利用促進基本計画*1の第二期(以下、第二期基本計画)がスタートし、具体的な検討が進められているところである。本稿では、第二期基本計画のポイントについて紹介する。

成年後見制度のこれまで

成年後見制度は、今後、急激な増加が見込まれる認知症、また、知的障害・精神障害等により財産管理や日常生活に支障がある方々を支援する制度である。具体的には、支援者が行うことができないさまざまな法律行為(契約行為や各種手続きなど)を支援するために、裁判所が後見人を選任する制度であり、大きく分けて任意後見と法定後見がある。任意後見は、本人が後見人を選定し、法定後見は、裁判所が後見人を選定する仕組みである。選定された後見人は、本人意思を尊重しながら、本人(被後見人)の支援を行う。

成年後見制度は、日常生活等に支障がある人たちを社会全体で支え合う地域共生社会の実現にとって重要な手段であるにもかかわらず、現状では十分に活用されているとはいえない状況にある。このため、2016年に「成年後見制度利用促進法」*2が公布・施行され、基本計画(第一期成年後見制度利用促進基本計画)が翌2017年に閣議決定された。そして2021年からは成年後見制度利用促進専門家会議にて、第二期基本計画へ向けての総合的な検討がなされ、2022年3月25日に第二期基本計画が閣議決定されたところである。第二期基本計画では、地域共生社会の実現のために、成年後見制度にとどまらず、権利擁護として発展していこうという内容となっている。

第二期基本計画のポイント①:権利擁護支援として基本的な考え方が明確化 2つの支援策の打ち出し

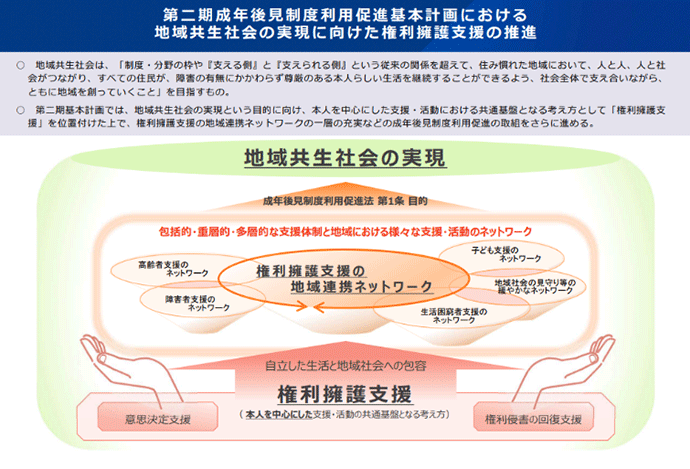

第二期基本計画で最も明確になった点は、「地域共生社会の実現に向けて、権利擁護支援を推進する」という根幹となる施策の方針が定まったことである。また、この権利擁護支援について、「尊厳のある本人らしい生活の継続と地域社会への参加を図る権利擁護支援の推進」と掲げられており、“尊厳のある本人らしい生活”にフォーカスされている点である。これは、国際的な、アドボカシー(advocacy:権利表明が困難な子ども、高齢者、障害者など、本来持っている権利をさまざまな理由で行使できない状況にある人の代わりに、代弁・擁護し、権利実現を支援する機能のこと)の推進の概念がより明確に入ってきたことを示している。

さらに、第二期基本計画では“尊厳のある本人らしい生活”をサポートするための2つの支援の“手”として、「意思決定支援」と「権利侵害の回復支援」が打ち出された。権利擁護支援推進のために、権利擁護支援の地域連携ネットワークの整備・拡大が示されている。

地域共生社会の実現に向けた権利擁護支援の推進(イメージ図)

出所:厚生労働省第二期成年後見制度利用促進基本計画

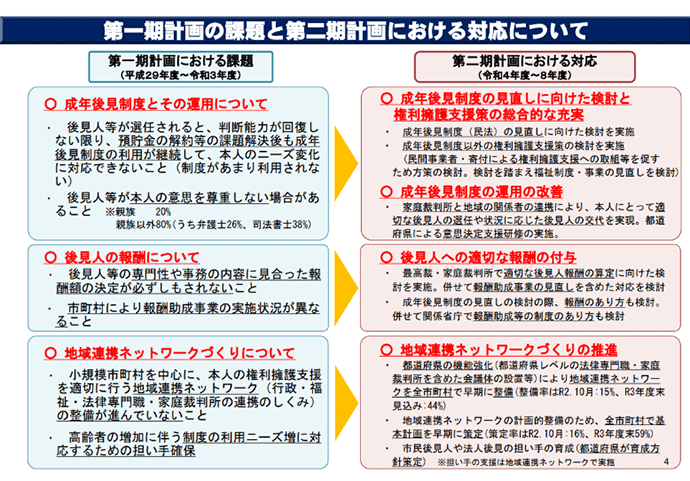

第二期基本計画のポイント②:民法改正を見据えた検討を行うことが明記

上記の基本的考え方に加えて、2つ目のポイントは、成年後見制度等の見直し(民法)に向けた検討を行うことが明記された点である。今後は、民法の改正に踏み込んだ検討を進める方針が示され、成年後見制度そのものの大きな変革期を迎える可能性を示唆している。旧来の禁治産、準禁治産制度*3(法的保護のみ重視)から、現在の成年後見制度に変更されたように、今後、国際的な権利擁護および権利条約等に準拠するような法制度へ整備されることが期待される。

さらに、「成年後見制度以外の権利擁護支援策を総合的に充実させる」「各種方策の検討、対応する福祉制度・事業の必要な見直しを検討する」とも明記されており、成年後見制度はもちろんのこと、関連する日常生活自立支援事業、身寄りのない方への生活支援サービス、寄付などの財政的な支援、虐待等への行政対応(旧来は措置)への適切な関与などを挙げており、成年後見制度内だけでなく、広範囲な福祉行政に影響を及ぼす広範囲かつ積極的な政策方針が示されていると考える。

第二期計画における対応

出所:厚生労働省第二期成年後見制度利用促進基本計画

第二期基本計画の実行スケジュール

基本計画の実行に向けた工程表では、①優先して取り組む事項、②制度等の見直しに向けた検討、③制度の運用改善等、④地域連携ネットワークづくりの4つの区分に分かれて、工程表が示されている。

この中で、特に2022年度では、

- 市民後見人養成研修カリキュラムの見直しの検討

- 成年後見制度利用支援事業の推進(全国で適切に実施する方策の検討)

- 意思決定支援の浸透(各ガイドライン共通の基本的考え方を整理した資料の作成)

などを具体的事業として実施することが明記されており、どれも重要かつ今後への影響が大きいものばかりである。

まとめ

現在、成年後見制度専門家会議にて、基本計画の実施方法について具体的な検討が始まったところである。第二期基本計画は、上述したように、“尊厳のある本人らしい生活”にフォーカスし、権利擁護の推進という明確な方針のもと、非常に積極的な内容が示されている。このため、今後の地域共生社会、および地域の福祉行政の在り方に大きな影響を与えていくものと思われる。

多種多様な価値観を認め合う、“尊厳のある本人らしい生活”を第一とした権利擁護支援は、今後の福祉行政の大きな幹になっていくものと考えられる。これまで成年後見制度は、困難事例を多く取り扱ってきた一方で、ネガティブなイメージが先行してしまっていた面があると考えられる。今後、権利擁護支援として発展していくことで、イメージを払拭し、これまで培われたノウハウやネットワークが大きく福祉行政全体に広がっていくことが期待される。このような権利擁護の推進と共に、私たち一人ひとりの考え方が変化し、地域共生社会が実現されていくことを期待したい。

- *1)第二期成年後見制度利用促進基本計画 ―尊厳のある本人らしい生活の継続と地域社会への参加を図る権利擁護支援の推進―

(PDF/1,826KB) - *2) 成年後見制度の利用の促進に関する法律

- *3)禁治産、準禁治産制度とは、心神喪失の常況にある者を保護するため、法律上自分で財産を管理・処理できないものとして、後見をつけること。

関連情報

この執筆者はこちらも執筆しています

-

2022年3月15日

-

2020年10月