デジタルコンサルティング部 伊東 優

最近、SDGs、ESG、持続可能といった言葉が身近になり、「サステナビリティ」が急速に世間に浸透してきていると実感している方も多いだろう。サステナビリティを経営に取り込む重要性は認知され、単なる企業広報ではなく、サステナビリティに係る戦略が実態を伴い、サステナビリティと利益を両立する「稼げるサステナビリティ」が求められるようになってきた。2022年7月にサステナビリティ基準委員会(SSBJ)が設立され、有価証券報告書にサステナビリティに関する情報を積極的に開示する動きも出てきている。企業の担当者は、投資家目線や顧客目線、かつ社内の目線も踏まえて検討を進めなければならず、苦労も少なくないだろう。

サステナビリティの推進には、戦略・価値創造ストーリーの策定、推進体制の構築、目標設定、評価・管理、運用、実行というプロセスがあるが、本稿では、適切な目標設定と実行、それに関連するデータ管理に焦点を当て、今後求められる「サステナビリティ×DX」の重要性について提起したい。

サステナビリティの推進にはアクションが重要に

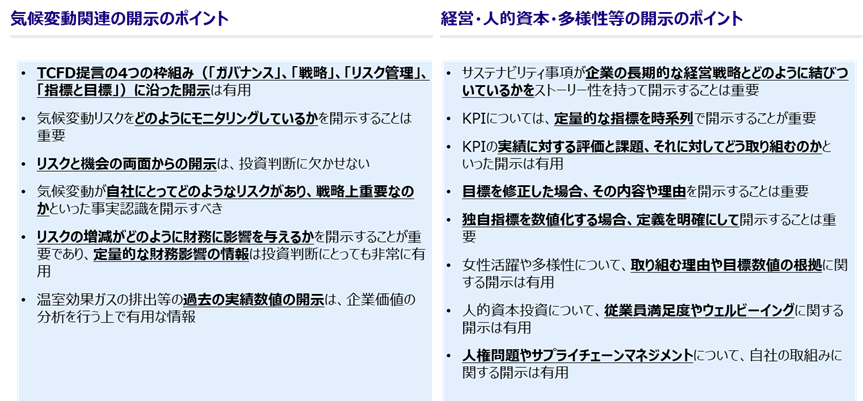

サステナビリティの検討において、マテリアリティの特定、価値創造ストーリーの策定は当たり前となり、ストーリーを踏まえたうえで企業は何を実行し、どのような価値を生むのか、具体的な解決策が求められている。たとえば、金融庁から公表されている「記述情報の開示の好事例集2021」では、サステナビリティ情報の開示という観点から、投資家・アナリストが期待する主な開示のポイントを「気候変動関連」「経営・人的資本・多様性等」の2つのカテゴリに分け、以下のように整理している。

投資家・アナリストの期待する主な開示ポイント

出所:金融庁「記述情報の開示の好事例集2021」より、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

これらの開示ポイントは、マテリアリティの特定、価値創造ストーリーの策定を前提事項とし、サステナビリティをどのように実現するかという観点から目標設定の具体化やその管理方法に関心が向けられている。つまり、それぞれの企業が考えるサステナビリティの実現において、それが理想像ではなく実行できるかどうかが問われているのである。そのために、企業は次の点に留意する必要がある。

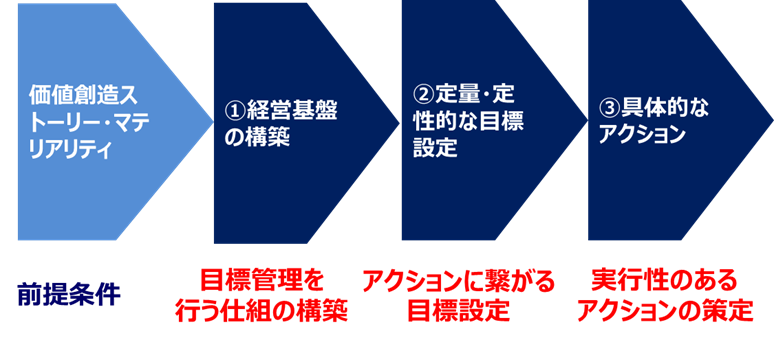

- ①「稼げるサステナビリティ」のための経営基盤を構築する

- ②定量・定性的な目標を立てる

- ③定量・定性的な目標達成に紐づく具体的なアクションを実行する

「稼げるサステナビリティ」の実現には、既存ビジネスにサステナビリティの要素を組み込んだ事業転換、新規事業創出など、経営のトランスフォーメーションという具体的なアクションが必要となる。特に③が重要であり、具体的なアクションを効果的に実行するには、②定量・定性的な目標が必要である。そして、それをコントロールするために「誰が」「どのような頻度で」「目標に対する進捗を管理」するか、という戦略を実行する①経営基盤の構築が求められる。

サステナビリティ推進における取組み内容の整理

出所:みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

①の経営基盤の構築を担うのは、サステナビリティ推進部門と経営企画部門であり、経営目線を取り込んだサステナビリティの推進と利益を両立できる環境を相互に連携して整える必要がある。そして、事業部門とのコミュニケーションを密にしながら、どのような頻度で、目標に対する進捗を管理するかを検討する。ここでは、トップダウンとボトムアップを組み合わせて目標の設定・モニタリングをしていく仕組みになるとよい。具体的には、社内の推進体制を構築したうえで「目標設定にサステナビリティに関する目標を組み込む」「行動指針にサステナビリティの考え方を組み込む」「役員報酬や部門評価にサステナビリティの項目を追加する」などが考えられるだろう。

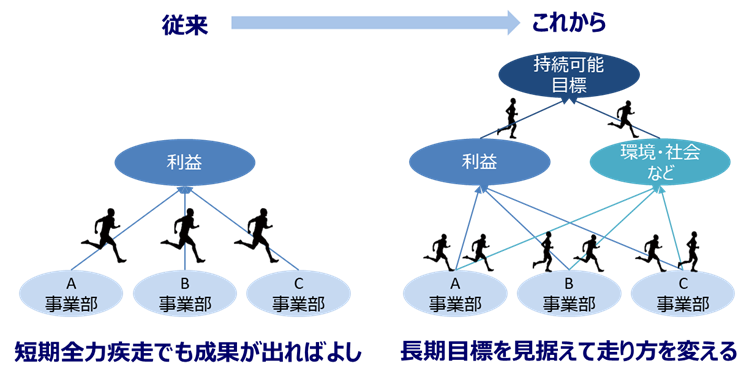

②の目標設定について、従来と異なるのは、次の2点である。

- 利益とサステナビリティが両立できること

- 目指すべきゴールが長期に設定されていること

従来は短期的な利益目標でも許容された面もあるが、近年のサステナビリティの観点では長期と短期の目標を設定し、足元で成果を出しながら、長期目標を達成するための具体的なアクションが求められようになってきた。これは③とつながり、具体的なアクションには、設定した長期目標をブレイクダウンし、事業と結びついた実行可能な目標設定が必要となる。長期目標かつ具体的なアクションを求められる昨今だからこそ、成果を評価しながら状況に応じてアクションを変えていかなければならない。

サステナビリティを組み込んだ目標設定

出所:みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

たとえば、「自社のサービスにより将来世代の未来を創る」というテーマに対し、重要項目を「脱炭素社会の実現」とする。そして、重要項目に対する目標を「CO2排出量X万トン以上削減」と設定した場合、具体的な取り組みは、お客さまや取引先に対して「再エネサービスを新規に提供する」「CO2排出量の少ないリサイクルや代替品を利用した商品開発・提供をする」などが考えられる。このように取り組むことによって、目標が達成されるという一連の流れだとわかりやすい。そして、成果が出ていなければ、実施するアクションを変える必要も生じる。

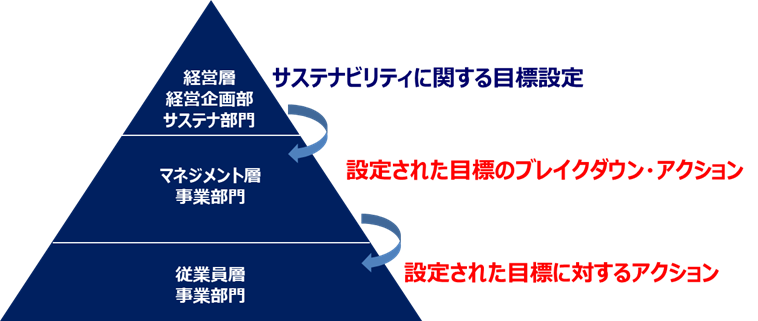

では、どのように社内に落とし込んでいけばよいか。誰が目標をブレイクダウンし、具体的なアクションを起こすのか。以下の図表のように、目標をブレイクダウンするのは事業部門のマネジメント層、ブレイクダウンされた目標の意図を汲み、具体的なアクションを起こすのは従業員層であろう。たとえば、事業部門のマネジメント層は、目標をブレイクダウンするために、ヒト・モノ・カネ・情報のリソース、事業ポートフォリオ(事業の将来像)などを考えて目標設定を行う。その目標設定を「環境推進事業の案件X件」とすると、従業員層は「既存顧客よりも環境推進事業に関わる新規顧客に営業をシフトする」「研究開発において調達先からサステナビリティに準拠しているのかチェックする」など具体的なアクションを起こすようになる。この時、目標のブレイクダウンや目標に対する納得感がないと従業員層が行動を起こすのは難しい。適切な目標設定がされていれば、従業員層は自ずと具体的なアクションを起こすようになるだろう。もちろん、事業部門のマネジメント層自体も、ブレイクダウンした目標に対するアクションを起こす対象となる。

具体的なアクションに紐づくプレイヤー整理

出所:みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

具体的なアクションを支えるデータ

具体的なアクションにつながる目標のブレイクダウン、目標に対する進捗の管理方法について検討を深めていくと、大きな課題に気付く。それは、社内・社外に関わらず、これまで意識をしていなかった数字や情報、データが必要になることである。

たとえば、CO2排出量の削減を目標とした場合、目標に対するアクションは「CO2排出量を削減するために、CO2排出量が少ない設備投資を増やす」ことが挙げられる。マネジメント層である事業部門長は、CO2排出量を減らせているか、一定の頻度でデータを抽出し、モニタリングするだけでなく、既存設備の稼働状況やコストなどのデータを見ながら判断することが想定される。そして、ほかの事業部の状況、全社で示された目標値からの乖離状況などもわからないと新たに設備投資の意思決定は難しい。

単にCO2排出量のデータを収集し、可視化するだけでは足りず、各事業部、各設備、各拠点など「誰がどのようにCO2を削減するのか」というブレイクダウンした目標と目的に沿った粒度で、データの収集・蓄積が必要になる。具体的なアクションの実践を通じて、「稼げるサステナビリティ」を実現するためには、目標のブレイクダウンだけでなく、それを見える化するデータの収集・蓄積、評価のロジックを経営基盤に組み込まなければならない。

このように、従来企業が管理していたデータに+αとしてサステナビリティに関するデータの管理も含まれてくる。さらに、質の高い開示とその内容の充実も同時に求められ、サステナビリティに関連する情報の適切な開示は経営のスタンダードになるだろう。しかし、管理すべきデータや情報は増加する一方、対応するマンパワーの充当は難しいのが現実である。今後、企業内の情報の見える化やデータ基盤の整備などを効率的に進めるためには、DXの活用は避けられない。サステナビリティを実現する価値創造ストーリーを踏まえ、それらに紐づいた一連の目標を具体的なアクションに落とし込む。ここにデジタル技術を活用して自動化・省人化を図り、経営基盤を機動的なものにしていく。サステナビリティ×経営のトランスフォーメーションの機は熟しているのである。