みずほリサーチ&テクノロジーズ サステナビリティコンサルティング第1部 桐原 貴大

- *本稿は、『産業洗浄』No.29(日本産業洗浄協議会、2022年5月発行)に掲載されたものを、同編集部の承諾のもと掲載しております。

はじめに(カーボンニュートラルとは)

最近では“カーボンニュートラル”という用語が新聞に載らない日はないと言っていいほど、世界全体が“カーボンニュートラル”の達成に向けた取組を進めている。そもそも“カーボンニュートラル”とは、人為起源の二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量と、植林等による吸収量が釣り合っている状態を指し、大気中への温室効果ガス排出量が正味ゼロになっている状況を表している。“カーボンニュートラル”の達成に向けて、温室効果ガスの吸収量を増やすことも重要ではあるが、植林や新たな技術*1を通じた吸収には土地的な制約やコスト的な制約等もある中、排出量の削減が前提となる。

それでは、いつまでに“カーボンニュートラル”が求められているのであろうか。2015年に採択されたパリ協定では、世界の平均気温の上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追求すること等が合意されており、その時期として「今世紀後半」が提示された*2。また、2018年に公表されたIPCC の「1.5℃特別報告書」において、1.5℃目標を達成するためには、2050年近辺までのカーボンニュートラルが必要とされている*3こともあり、多くの政府・事業者等が“2050年カーボンニュートラル”を目指すようになっている。

カーボンニュートラルに向けた取組が進められる背景

なぜ、カーボンニュートラルに向けた取組がここまで盛り上がっているのだろうか。本稿では、その背景について、事業者に対する外圧の高まり(以下(1)および(2))と事業者による自発的な取組(以下(3))の観点から紹介してみたいと思う。

(1)各国政府による宣言

上述のパリ協定は先進国も途上国も参加している枠組みであり、全ての参加国に対して、排出削減に向けた努力が求められる*4。

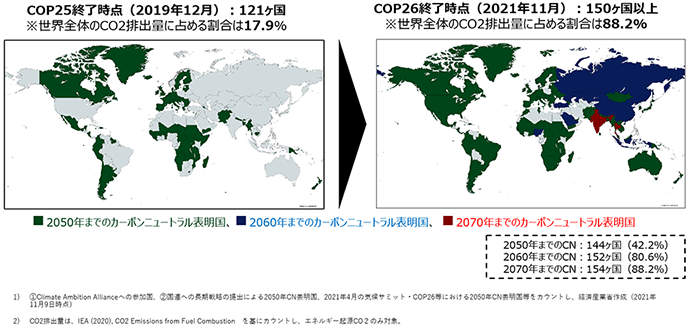

欧州は主要な排出国に先駆けてカーボンニュートラルを宣言し、日本も2020年10月に菅首相(当時)が2050年にカーボンニュートラルの実現を目指すと表明した。世界の温室効果ガス排出量の1位・2位である中国や米国もカーボンニュートラルを目指すとし(それぞれ2060年、2050年を目標)、世界中でカーボンニュートラルに向けた目標を公表する政府が増えている。

図1 年限付きのカーボンニュートラルを表明した国・地域

(出所)資源エネルギー庁ホームページより*5

(2)投資家・金融機関の動き

2006年のPRI*6の発足を一つの契機として、世界中でESG投資 が拡大。そうした流れを受け、最近では投資先・融資先の脱炭素を求める国際イニシアティブに参加する投資家・金融機関が増えている。例えばNet Zero Asset Owner Alliance*7やNet Zero Asset Managers Initiative*8には、それぞれ投資ポートフォリオのネットゼロを目指すアセットオーナーやアセットマネージャーといった投資家が賛同しており、Net Zero Banking Alliance*9には、同じくネットゼロを目指す銀行が賛同している。こうした動きが強まるほどに、投資・融資の形を問わず、資金提供を受ける事業者は投資家・金融機関からプレッシャーを受ける機会が増えていくことが想定される。

(3)民間の国際イニシアティブを通じた事業者による脱炭素宣言

脱炭素に向けた事業者の取組を評価する民間主導の国際イニシアティブも出てきている。例えばScience Based Targetsはパリ協定に整合した5年~15年先の温室効果ガス削減に向けた目標設定を促すイニシアティブであり、ここ5間年で参加事業者数が10倍以上にまで増加。特に昨年度において事業者数の伸び率が過去最高であった*10。また、事業者が1.5℃を目指すことを誓約するBusiness Ambition for 1.5℃への参加数も増加している*11など、事業者が自発的に国際イニシアティブに参加・賛同し、脱炭素に向けた自社の野心度や取組等を訴求しているケースも増えており、さながら“アピール合戦”の様相を呈している状況である。

自動車業界におけるカーボンニュートラルに向けた現状と課題

ここまではカーボンニュートラルに関する概要を中心に紹介してきたが、本節からは自動車業界を例にとり、より具体的に現状や課題を見ていくこととする。

(1)自動車のライフサイクルに着目した取組の重要性

自動車業界におけるカーボンニュートラルに向けた取組として、最もイメージしやすいのは電気自動車や燃料電池自動車等の電動車*12の導入であろう。

世界各地でガソリン車等の内燃機関自動車の新車販売に関する規制がかけられつつある中、日本でも2035年までには乗用車新車販売の100%を電動車とする目標が掲げられた*13(東京都はより早く2030年が掲げられている*14)。また、世界中の大手の自動車会社が電気自動車に関する投資を行っていたり、電気自動車のラインナップ拡大に向けたリリースを行っていたりするなど、動きが活発である。

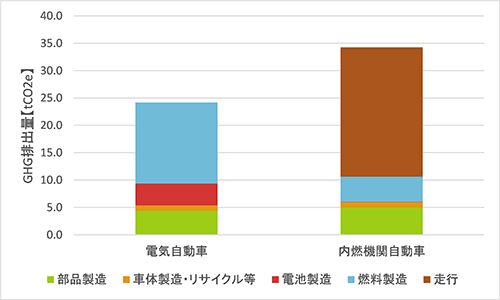

そうした中、自動車業界が電動化と並行して進めている取組の一つが自動車のライフサイクル(製造~使用~廃棄に至るまで)での排出量の削減である。下図は内燃機関自動車と電気自動車の温室効果ガス排出量を比較したものであるが、電気自動車の導入は走行段階の排出量削減に寄与するものの、燃料製造段階や電池製造段階など、ライフサイクルの他の段階における排出量が増えてしまうことが示されている。環境分野の情報収集を行っている人であれば“電力の発電時に温室効果ガスを排出してしまうため、電気自動車はさほど環境にやさしくない”といった意見をご覧になったことがあるだろう。それら意見はこうした分析に基づいたものであり、自動車の温室効果ガス排出量の大小を評価する際には、ライフサイクルでの観点が重要と主張した意見とも言える。

ここで着目していただきたいのは図2中の「電池製造」の部分である(図中:赤色)。内燃機関自動車と比較して追加的に発生する排出量であり、近年では車載電池の大型化が進みつつある状況を踏まえれば、ますます電池製造部分の脱炭素化に向けた対応が重要となる。

図2 内燃機関自動車と電気自動車のGHG排出量を比較

(出所)IEA, "Global EV Outlook2020"*15より作成

海外に目を向ければ、欧州では2020年12月に欧州電池規制の改正案が提示され、電池(車載電池以外の電池も含む)に関する温室効果ガス排出量の算定・開示やその算定結果に基づく販売規制の導入が進められつつある(現在、各項目の年限の見直し等が議論されている)。我が国の関連事業者においては、欧州委員会が新たに定める方法に則った温室効果ガス排出量の計算が求められることになり、さらに、排出量の削減ができなければ将来的に電池サプライチェーンから外されてしまうことが懸念される状況になっている。

表1 欧州バッテリー規制改正案の概要と想定される影響

左右スクロールで表全体を閲覧できます

| 主な項目 | 概要 | 想定される影響 |

|---|---|---|

| 情報開示 |

|

|

| ラベリング |

|

|

| 最大値規制 |

|

|

(出所)欧州委員会資料より作成

(2)自動車業界におけるカーボンニュートラルに向けた対応の方向性

それでは、自動車業界におけるカーボンニュートラルの実現に向けて、自動車会社はどのような対応を進めるべきであろうか。もちろん、多様な要素が絡み合っているところではあるが、本稿では単純化して対応の方向性を紹介しようと思う。

上述の通り、電気自動車の場合は、自動車ライフサイクルにおける燃料製造段階や車体・電池などの製造段階に起因する温室効果ガス排出量の割合が大きくなる。ただし、電気自動車における燃料製造段階の脱炭素化に向けては、ユーザーが充電時に使用する電力の脱炭素化が必要となり、自動車会社が対応を取りにくい(ユーザーの行動に左右される部分が大きい)ものとなるため、まずは製造段階の脱炭素化に向けた対応が重要となろう。

そもそも温室効果ガスの排出量はエネルギーの使用量(活動量)とそのエネルギーがどれだけ温室効果ガスを排出するか(原単位)の、活動量と原単位の積で表すことができ、製造段階の脱炭素化に向けてはこれら2つの項を改善していくことが必要である。その点から言えば、自動車会社の取り得る方策としては「活動量の削減・効率化」「原単位の改善」といった大きく2つの対策を挙げることができる。

1つ目の「活動量の削減・効率化」を分解すると「自社の生産量の低減」や「省エネ」になる。省エネは従前から取り組まれているものであり、生産量の低減はなかなか採用しにくいであろう点を踏まえると、相対的に2つ目の「原単位の改善」がポイントになると考えられる。「原単位の改善」は、「エネルギーの質の転換」「排出係数の小さいエネルギーの使用」に分解でき、前者は“電化”の形で(ヒートポンプの採用など)同じく可能な範囲で従前から取り組まれている点を考慮すれば、残った「排出係数の小さいエネルギーの使用」への対応をより進めていくことが重要になる。「排出係数の小さいエネルギーの使用」に関して、例えば水素・アンモニア等を活用することも考えられるものの、コストや供給量を踏まえれば、現時点で最も着実な方策としては、使用電力の再エネ化となるだろう。

実際のところ、欧州電池規則に対して、欧州自動車工業会としてはその導入に慎重な姿勢を示しつつも、欧州の自動車会社の中には、電池製造に関する電力を再エネで供給することを掲げるところも出てきているなど、欧州電池規則も睨みながら各社でしたたかに対応を進めている状況と推察される。日本では再エネ導入に対して追加コストがかかってしまうことも多く、なかなか着手できない事業者が多いと想定されるものの、再エネの適地が限られる日本において、早めに準備を進めておくことが重要となってくる。

終わりに

今回は自動車業界を例に挙げ、欧州で規制が導入されつつある状況を紹介し、各社が取組を進めつつある状況を提示したが、今後、類似の規制等が他の製品等に広がっていけば、より多くの事業者が影響を受けることになり得る。

また、近年では、自社製品の温室効果ガス排出量を算定し、それを顧客に開示する事業者も出てきており、規制対応の守りの観点だけでなく、自社製品のアピールとして攻めの観点からカーボンニュートラル対応を進めている事業者も増えてきている。事業者の競争力の要素として、従来のQCDに加え、温室効果ガス排出量などのE(Environment:環境)の観点が加わりつつある状況にあり、まずは自社(自社製品)の温室効果ガス排出量の見える化を進め、その先にカーボンニュートラルの実現に向けて自社として何をすべきか検討することが重要であろう。

- *1)大気中の温室効果ガスを吸収する技術の代表的な例として、炭素回収・貯留付きのバイオエネルギーであるBECCS(Bioenergy with Carbon Capture and Storage)や、大気中の温室効果ガスを直接回収して地中に貯留するDACCS(Direct Air Capture with Carbon Storage)などが挙げられる。

- *2)UNFCCC(国連気候変動枠組条約)ホームページより

- *3)IPCC, "Special Report on Global Warming of 1.5°C".より

- *4)パリ協定の前身とも言える京都議定書では、先進国のみが排出削減義務を課せられていた。パリ協定の大きな特徴として、途上国も含め、全ての参加国が排出削減に向けた努力を求められる点が挙げられる。

- *5)資源エネルギー庁ホームページ(今さら聞けない「パリ協定」 ―何が決まったのか?私たちは何をすべきか?―)より

- *6)PRI(Principles for Responsible Investment:責任投資原則)。機関投資家等が投資する際、E(Environment:環境)、S(Social:社会)、G(Governance)の視点を組み入れるように定めたもの。投資分析や意思決定プロセスにESGの観点を組み込むことなどを含む6つの原則からなる。

- *7)Net Zero Asset Owner Allianceホームページより

- *8)Net Zero Asset Managers Initiativeホームページより

- *9)Net Zero Banking Allianceホームページより

- *10)グリーン・バリューチェーンプラットフォーム(環境省)ホームページより

- *11)同上

- *12)ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車、電気自動車、燃料電池自動車の総称

- *13)「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略(経済産業省等)」より

- *14)都議会(令和2年第4回定例会)における小池都知事の発言より

- *15)IEA (2020), Global EV Outlook 2020, IEA, Parisより作成