調査部 主任エコノミスト 月岡直樹

naoki.tsukioka@mizuho-rt.co.jp

中央経済工作会議が開催。中国の景気は内需面で依然として力強さを欠いた状態

中国の習近平指導部は、2024年12月11~12日に中央経済工作会議(以下、会議)を開催し、2025年の経済運営方針を決定した。一段の積極財政と金融緩和で景気下支えを強化する方針を示した。

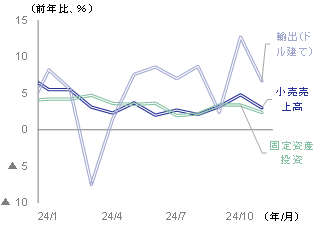

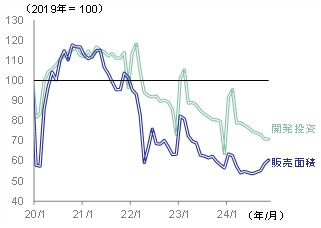

中国経済は9~10月にかけて底入れの兆しを見せたが、11月の主要指標は物足りない動きにとどまった(図表1)。11月の輸出は前年比+6.7%と、輸出ドライブ(価格引き下げ)効果や米国のトランプ次期大統領による追加関税を見越した駆け込み需要を受けて好調さを維持した一方、小売売上高は同+3.0%と、前月に耐久消費財の買い替え補助金やECの「独身の日(11月11日)」セールの開始時期前倒しで加速(同+4.8%)した反動もあって減速した。固定資産投資も同+2.4%と、インフラ部門が伸び悩んだことで前月(同+3.4%)から減速している。不動産販売は、中国政府が9月末に打ち出した需要喚起策により若干持ち直したが、基調として底ばい圏の動きが継続している(図表2)。中国の景気は、不動産不況とそれによる消費の低迷を受けて内需面で依然として力強さを欠いた状態にあり、外需がこれを下支えしている。

図表1 主要経済指標(小売・投資・輸出)

(注)固定資産投資はみずほリサーチ&テクノロジーズによる年初累計前年比からの推計値

(出所)中国国家統計局、CEICより、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

図表2 不動産指標(販売面積・開発投資)

(注)みずほリサーチ&テクノロジーズによる季節調整値

(出所)中国国家統計局、CEICより、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

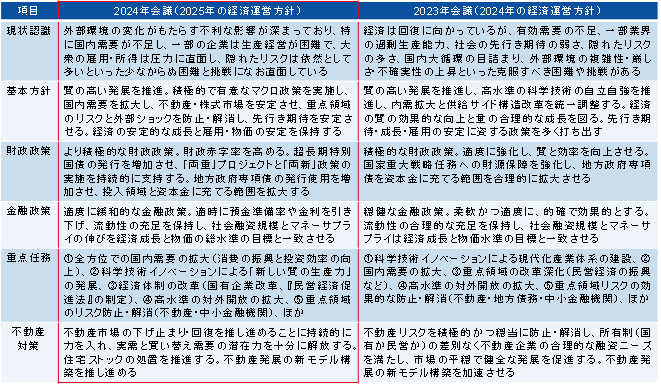

こうした中で開催された会議はまず、中国経済の現状について「外部環境の変化がもたらす不利な影響が深まっている」と指摘した。トランプ氏が次期大統領に当選し、中国からの輸入品に対して10%の追加関税を就任初日に課すと表明したことなどが背景にあるとみられる。その上で、「国内需要が不足し、一部の企業は生産経営が困難で、大衆の雇用・所得は圧力に直面し、隠れたリスクは依然として多い」との厳しい認識を示した。

財政政策は「より積極的な」に、金融政策は「適度に緩和的な」に転換

マクロ政策については、前年からスタンスが変化した。

財政政策は、前年の「積極的な」から「より積極的な」へと歩を進め、財政赤字を拡大すると決定した。さらに、財政赤字に算入しない超長期特別国債の発行枠を前年から増加させ、「両重(国家重要戦略の実施と重点分野の安全能力の建設)」プロジェクトと「両新(大規模設備更新と消費品買い替え)」政策を継続する方針を明らかにしたほか、地方政府専項債(特別債)を増発させ、調達資金の「投入領域」を拡大する方針も明記した。

金融政策は、前年の「穏健な(中立的な)」から「適度に緩和的な」へと転換した。会議が「適度に緩和的な」の表現を用いるのは、金融危機のさなかにあった2009年以来である。利下げや預金準備率の引き下げを適時に行うと明記した一方、「流動性の充足を保持し、(実体経済への資金供給量を示す)社会融資規模とマネーサプライの伸びを経済成長と物価の総水準の目標と一致させる」方針は前年の表現を概ね踏襲した(細かな表現の違いは文末表を参照)。

会議は2025年の経済運営における9つの重点任務を明記しているが、前年は第2に後退していた「国内需要の拡大」が再び第1に繰り上がり、「消費を大いに振興し、投資効率を向上させ、全方位的に国内需要を拡大する」方針を強調している。中低所得層の所得向上と負担軽減により、その消費の能力・意欲・レベルを向上させる考えを示し、そのためにも年金支給額を引き上げ、医療保険に対する財政補助を拡大すると明記した。また。サービス消費の拡大を図ることや、氷雪経済(ウィンタースポーツなど冬の資源を活かした産業)、シルバー経済(高齢者向けの商品・サービス)を発展させる方針も盛り込んだ。

第2の「科学技術イノベーションによる『新しい質の生産力』の発展」については、基礎研究や中核技術のブレイクスルーを目指して重大プロジェクトを前倒しで手配し、新技術や新製品の大規模な応用を実現して、「現代化産業体系を建設」すると強調した。さまざまな産業でAIを活用する「人工知能+(プラス)」を推し進め、デジタル技術やグリーン技術によって従来型産業のアップグレードを図る方針も明記した。

重点任務の第3~第5は、昨年とほぼ同じテーマであった。第3の「経済体制の改革」では、国有企業改革を進める一方、『民営経済促進法』を制定して民営経済の振興を図る方針をあらためて強調したほか、「プラットフォーム経済の健全な発展を促進」し、税財政改革を進めて「地方の自主財源を増加」させる考えも示した。第4の「高水準の対外開放の拡大」では、通信や医療、教育などのサービス業において外資に対する試験的な市場開放を拡大すると明記した。第5の「重点領域リスクの効果的な防止・解消」では、「不動産市場の下げ止まり・回復」を推し進め、「地方の中小金融機関のリスクを穏当に処置」することで、「金融のシステミックリスクを発生させないというボトムラインをしっかりと守り抜く」方針を再確認した。

大規模な財政出動や金融緩和は想定されず。「+5%前後」達成には力不足か

では、会議が示したマクロ政策の新たなスタンスをどのように評価すべきであろうか。

財政政策については、財政赤字の拡大と特別国債の増発が政府消費(あるいは政府から家計への所得移転を通じて個人消費)や製造業・インフラ投資を加速させ、成長率を押し上げるであろう。2025年3月に開催予定の全人代で決定される具体的な財政規模次第にはなるものの、トランプ関税による中国経済への下押し圧力を押し返す効果が期待される。一方で、耐久消費財の買い替え促進策は継続されるが、すでに需要を先食いしていることから、1年目(2024年)ほどの効果は見込めないであろう。また、会議直前の12月9日に開催された中国共産党中央政治局会議が明記していた「通常を超える(超常規)」カウンターシクリカル(景気変動抑制的)な調節という文言が消えていることから、家計への直接給付といったバラマキを伴う大規模な財政出動までは想定していないと考えられる。

地方政府専項債も増発される見込みだが、注目すべきは「投入領域」の拡大である。専項債は、そもそも収益性のあるインフラ投資プロジェクトに使途が限定されたレベニュー債であるが、一部がすでに経営状況の悪化している地方中小銀行への資本注入に使われている。加えて、財政部が10月に専項債の調達資金を使った地方政府による住宅在庫の買い取りを容認する方針を示したほか、全人代常務委員会が11月、当面の金融リスクを回避するため、2024~28年の5年間にわたって専項債の新規発行枠から8,000億元を割り当て、地方政府融資平台などが抱える地方政府の「隠れ債務」を借り換えさせることを決定している(月岡(2024)参照)。このように、「投入領域」がインフラ投資以外に拡大していることから、増発されたとしても景気を刺激して成長率を直接押し上げる、いわゆる「真水」は増えないどころか減少する可能性すらある。

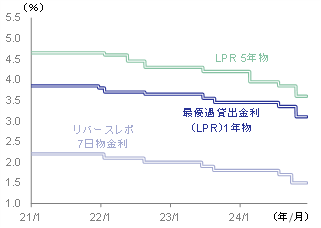

金融政策については、会議が明記しているとおり、2025年も景気下支えのため利下げや預金準備率の引き下げによる金融緩和を続けることになろう。中国の金融当局は近年、「穏健な」を掲げつつも「緩和」に軸足を置いた政策運営を行っており、事実上の政策金利である最優遇貸出金利(LPR)1年物を2021年11月の3.85%から2024年11月の3.10%まで段階的に引き下げている(図表3)。そのため、政策のスタンスを転換したというよりは、これまでの実際の政策運営を追認しただけとみることもできる。金融緩和のペースはこれまでと同様に小刻みな調整にとどまるとみられ、量的緩和(QE)やゼロ金利といった大規模な金融緩和に踏み込む可能性は非常に低いと考えられる。

図表3 政策金利・指標金利

(出所)中国人民銀行、全国銀行間同業拆借中心、CEICより、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

2025年の実質GDP成長率の政府目標は、3月の全人代での発表を待たなければならないが、多くの現地エコノミストが2024年と同じ「+5%前後」を予測している。中国政府が景気の減速を受けて9月末以降に相次いで経済対策を打ち出したことや、今回の会議がより積極的な政策スタンスに踏み込んだことで、政策期待が一段と高まっていることが背景にある。ただ、会議は低迷する消費の底上げや不動産不況の脱却について新たな処方箋を示したわけではなく、大規模な財政出動や金融緩和を実施する気配も見せていない。みずほリサーチ&テクノロジーズでは、中国の2025年の実質GDP成長率を+4.4%と見込んでいる(2024年10月時点の見通し)が、会議で示された2025年の経済運営方針は、トランプ次期大統領の関税政策や地政学的な要因が中国経済にもたらす負の影響を打ち消す効果こそ期待できるものの、成長率を「+5%前後」まで引き上げるには力不足であると、筆者は評価している。

【参考】中央経済工作会議が決定した経済運営方針(前年との比較)

(注)「両重」は「国家重要戦略の実施と重点分野の安全能力の建設」を、「両新」は「大規模設備更新と消費品買い替え」を指す

(出所)新華社より、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

[参考文献]

みずほリサーチ&テクノロジーズ調査本部(2024)「2024・2025年度 内外経済見通し ~パンデミック後の落ち着きどころを探る世界経済~」(10月24日)

月岡直樹(2024)「中国は「バズーカ」を放ったのか ~習近平政権による直近の経済対策を評価する~」Mizuho RT EXPRESS(11月13日)

月岡直樹(2023)「中国は財政を「適度に」拡大し景気下支えへ~中央経済工作会議を開催、2024年の経済運営方針を決定~」Mizuho RT EXPRESS(12月20日)