調査部 上席主任エコノミスト 松浦 大将

主任エコノミスト 白井 斗京

tokio.shirai@mizuho-rt.co.jp

異例の多さの大統領令で始まった第二次トランプ政権

米国のドナルド・トランプ新大統領は、就任当日から異例のスピードで大統領令に署名した。特に支持者が期待する分野に注力しており、大統領令の内容、優先順位を含めて入念に政権交代の準備をしてきたことが示された。

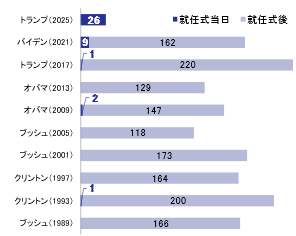

2025年1月20日、トランプ氏が第47代大統領に就任した。就任式当日には、大統領令26本に署名し、早速バイデン政権から大幅な政策変更が実施されることとなった。事前に予想されていた100本という数字1には及ばなかったものの、歴代政権と比較すると初日に発出された大統領令の数は際立って多く(図表1)、就任後すぐに政策を実行できるよう入念に準備してきたことが窺われる。

図表1 歴代政権の大統領令の数

トランプ氏の大統領就任と並行して、議会では閣僚人事の承認プロセスが進んでいる。これまで、閣僚候補が各自の政策スタンスについて発言する場はトランプ氏と比較すると限定的であったが、議会承認にあたっては、それぞれ数時間に及ぶ公聴会で発言が求められる。

本稿では、この大統領令の内容と閣僚の政策スタンスから、トランプ氏が自身の掲げる様々な政策テーマに対してどのように取り組もうとしているのか、またそれが米国経済の先行きを見通すうえでどのような意味を持つのか、考察する。

支持者の声に応える大統領令

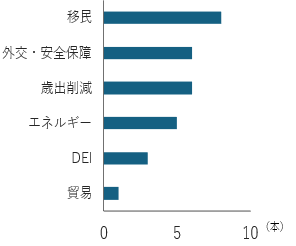

まず、初日に出された大統領令は、パリ条約からの脱退、米国第一の貿易政策、国境への軍隊派遣による移民抑制策など、概ねこれまでトランプ氏が発言してきた内容に沿ったもので、大きなサプライズは無かった。世界から注目された関税政策については具体的な措置はひとまず導入されず、記者とのやり取りの中で、メキシコ・カナダ・中国に対して2月1日から関税の引き上げを検討していると述べるに留まった。初日に署名された大統領令・覚書をテーマごとに分類すると、移民や外交関連が多く、関税政策については、貿易赤字の原因や第一次政権時における中国との合意履行状況の調査を命じた1本だけであった(図表2)。

図表2 大統領令、覚書のテーマ別本数

(出所)ホワイトハウスより、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

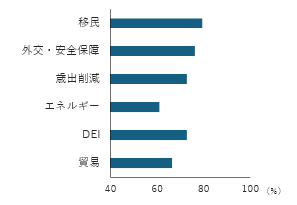

こうしたテーマごとの配分になった背景には、支持者の意向への配慮があったと推測される。図表3は、共和党支持者にトランプ氏が掲げる個別政策への支持率を尋ねた調査をもとに、テーマごとの平均的な支持率を筆者が計算したものである。共和党支持者の回答であるため、総じてどの政策テーマも賛同率は高いが、相対比較すると、図表2と同様に移民や外交関係が高く、関税についてはやや低いことが分かる。移民・外交政策への賛同率の高さには、他国のためではなく、国内でインフレや格差に苦しむ人々のために政策を実行してほしいという米国第一主義的な有権者の意向が表れていると考えられる。同調査の個別の関税政策についての質問を見ると、対中関税への賛同率は74%と高いものの、カナダ・メキシコへの関税引き上げへの賛同率は59%と、他の政策と比べて低い。広範な関税引き上げは、支持者の中でもインフレを再燃させるリスクが意識されている可能性がある。

バイデン政権下での高インフレへの不満が、昨年の大統領選でのトランプ氏勝利につながる重要な要素であったことに鑑みれば、関税政策については有権者の声に耳を傾けながら、慎重に進めていくスタンスなのかもしれない。

図表3 政策テーマ別共和党支持者の賛同率

(出所)Harvard Harrisより、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

分野によって忠誠心と実務経験のバランスを取る閣僚人事

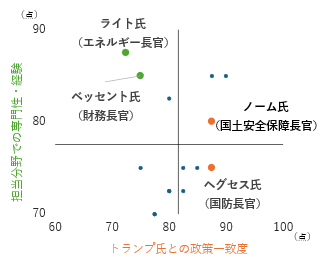

1期目と比較してトランプ氏と距離の近い人物で固めたと言われる閣僚人事であるが、詳細に分析すると、移民・安全保障分野の閣僚はその傾向が強く、経済・エネルギー分野では相対的にトランプ氏との考えの近さよりも実務経験が重視されている傾向が観察される。

トランプ大統領が多数の大統領令を出して政策を進めるなか、議会では閣僚人事の承認プロセスが進んでいる。本稿執筆時点で、既に承認された国務長官ルビオ氏、国土安全保障長官ノーム氏、CIA長官ラトクリフ氏など15名に対して、各自の政策などについて議会で発言する公聴会が実施された。トランプ大統領は2024年11月の選挙勝利後、急ピッチで閣僚ポストを発表してきたものの、閣僚候補者自身が政策について語る場は多くなかったため、公聴会での発言は各自の政策スタンスを理解する重要なプロセスとなる。

トランプ氏との思想の違いから、1期目はティラーソン氏やマティス氏を始め多くの閣僚が政権を去ることとなった。今回はそのような混乱を避け、速やかに政策を実行できるようにトランプ氏に近しい人物を任命したと言われている。その点を改めて確認するために、各候補者の公聴会のトランスクリプトを用いて、トランプ氏との政策スタンス一致度と、担当職務を務めるための専門性・経験を100点満点でAIに評価させた(図表4)。比較対象として、バイデン前大統領を評価すると、トランプ氏との政策一致度40点、専門性90点という結果であった2。一方、今回の政権における閣僚候補の政策一致度は平均82点、最低でも73点であり、大きく政治思想が異なる人物はいないという想定通りの結果となった。さらに、専門性と掛け合わせてみると、担当分野によって特徴が見られる。移民・安全保障関連ポストの候補者は政策思想の一致度がより高く専門性は平均的である一方、経済・エネルギー関連ポストの候補者は政策思想の一致度は平均以下だが、専門性が高い傾向がある。実際、国防長官ヘグセス氏、国土安全保障長官ノーム氏は、トランプ氏への賛同を早くから公にしていた人物である。特に、ヘグセス氏は国防長官を務める能力に疑義を唱える声3も強かったが、トランプ氏は指名時に「タフで賢く米国第一主義の信奉者だ」と、精神面を評価するコメントを述べている。他方の経済・エネルギー分野では、ヘッジファンド出身の財務長官ベッセント氏、エネルギー企業経営者のエネルギー長官候補ライト氏など、ビジネス経験の豊富な候補者が指名されている。ベッセント氏は、減税策を推進する一方で関税は少しずつ段階的に引き上げることを提案しており、経済への大きな混乱を避けようとする姿勢が見られる。

図表4 閣僚候補とトランプ氏の政策一致度・専門性

(出所)Revより、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

みずほリサーチ&テクノロジーズ(2024)で示した通り、トランプ政権で想定される政策はインフレと景気下押しに働くが、他の政策と比べて関税政策の影響が特に大きい。一方、インフレ抑制のために掲げられているエネルギー政策は、どの程度投資を喚起できるか不透明である。経済・エネルギー分野の閣僚には、いかにマイナスの影響を抑えながら政策を実現できるかが問われることになる。こうした現実的な困難をトランプ氏が認識しているからこそ、思想の近さよりもビジネス経験の豊富さを重視したと考えられる。

第二次トランプ政権は関税を交渉材料に、他分野の果実を求める可能性も

国民の関心事項を捉えた大統領令、現実路線の閣僚人事を踏まえると、従前から公言している大幅な関税引き上げは各国との交渉(ディール)の材料となり、それと引き換えに移民や安全保障など他分野での果実獲得を狙う現実的な路線で政策運営がなされていく可能性は十分にあるだろう。

トランプ氏は2024年11月25日に麻薬や移民の流入を理由にカナダ・メキシコに25%の関税を導入し、中国に10%の追加関税を課すと宣言したように、何らかの交換条件とともに高関税に言及する発言が目立つ。就任早々の2025年1月26日には、コロンビアに対して50%もの高関税をちらつかせた結果、送還する移民の受け入れを同国に認めさせた。

こうしたトランプ氏の行動、現実路線の経済閣僚の人選、支持者の関税政策に対する優先度の低さを勘案すると、トランプ氏は全ての国・製品に一律で課すような普遍関税ではなく、米国にとって実利がある国との交渉の中で個別の国・製品に関税をかけていくのではないだろうか。企業としては、政権序盤は交渉次第で高関税が課されるリスクがあるカナダ・メキシコ・中国を中心に自社サプライチェーンへの影響を精査し、対応を検討しておくことが望ましい。ジェトロが在米日系企業に対して行ったアンケート調査では、多くの企業が対中関税は「サプライチェーン変更を検討するほどの影響がある」と捉え、既に「中国から他地域への調達先見直し」を行ったとの回答も見られる。

当然、将来的に日本も米政権の交渉対象となるリスクはある。トランプ大統領の発言や大統領令をつぶさにウォッチし、トランプ氏の「本心」を見極めることが求められている。

[参考文献]

みずほリサーチ&テクノロジーズ(2024)「2025年 新春経済見通し ~トランプ2.0の政策想定と世界経済への影響~」、2024年12月26日

- 1例えば、日本経済新聞「トランプ政権20日発足、100本の大統領令で『米国第一』」(2025年1月19日)など

- 2バイデン前大統領は、2024年3月に行った一般施政演説を用いて採点している

- 3共和党上院議員のコリンズ氏は、ヘグセス氏を「国防長官として成功するための経験や視点に欠けている」として、承認に反対票を投じた