調査部 主任エコノミスト 月岡直樹

naoki.tsukioka@mizuho-rt.co.jp

成長率目標は3年連続で「+5.0%前後」。第14次五カ年計画の最終年を意識

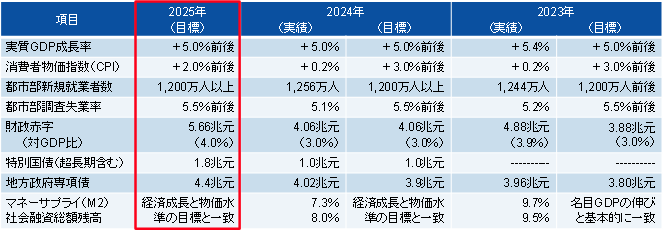

中国で第14期全国人民代表大会第3回会議(国会に相当。以下、全人代)が2025年3月5日に開幕し、国務院の李強総理が政府活動報告(以下、報告)を行った。李氏は報告において、2025年の実質GDP成長率の目標を3年連続で「+5.0%前後」とすることを発表し、財政赤字の拡大や特別国債の増発を含む一段の積極財政で景気下支えを強化する方針を示した(図表1)。

図表1 全人代で発表された経済目標と実績値

(出所) 政府活動報告、財政部、中国人民銀行、CEICより、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

報告はまず、足元の国際情勢について「世界では100年に1度の変革が加速し、外部環境はさらに複雑化し厳しくなっている」との認識を示し、トランプ政権下の米国を念頭に「一国主義、保護主義が激化し、多角的貿易体制が阻害され、関税障壁が増加している」と指摘した。一方、国内情勢については「有効需要が不足し、特に消費が不振である。一部企業の生産経営は困難にあり、代金未払い問題が突出している」ことを率直に認めつつ、中国経済には「超大規模市場、完備した産業体系、豊富な人的資源など多くの優位な条件」があり、「経済が長期的に良い方向へ向かう基本的な趨勢は変わっていない」ことを強調した。

成長率目標を「+5.0%前後」とした理由については、「雇用の安定、リスクの防止、民生の改善の必要性」を考慮したものであると説明した。2025年が第14次五カ年計画の最終年という重要な節目であることを強調しつつ、基本方針として引き続き「質の高い発展」を推し進め、現代化産業体系を構築し、発展と安全を両立させること、また、国内需要を拡大し、不動産市場や株式市場を安定させ、重点分野のリスクや外部ショックの防止・解消を図ることなどを求めた。

積極財政と金融緩和で景気下支えを一段と強化。消費財買い替え支援を継続

マクロ政策については、2024年12月に開催された中央経済工作会議の決定(月岡(2024a)参照)を受けて、財政政策は前年の「積極的な」から「より積極的な」へ、金融政策は前年の「穏健な(中立的な)」から「適度に緩和的な」へと転換した。景気下支えを一段と強化する方針を示した形である。

「より積極的な」財政政策は、さまざまな財政資金を手配して持続的に力を入れるとした。財政赤字は5.66兆元(対GDP比4.0%)と前年の4.06兆元(同3.0%)から拡大させるほか、財政赤字に算入しない超長期特別国債を1.3兆元発行(前年は1兆元)して「両重(国家重要戦略の実施と重点分野の安全能力の建設)」プロジェクトと「両新(大規模設備更新と消費品買い替え)」政策を継続する。このうち、耐久消費財の買い替え補助金には前年から倍増となる3,000億元を充てて、低迷する消費を下支えする。また、超長期特別国債とは別に5,000億元の特別国債を発行し、国有大手銀行に対して予防的な資本注入を行って、金融システミックリスクを未然に防止する。

インフラ投資の原資となる地方政府専項債(特別債)の新規発行枠は、前年から5,000億元積み増して4.4兆元とした。ただ、このうち8,000億元が2024年11月の全人代常務委員会の決定(月岡(2024b)参照)に基づいて地方債務の借り換えに使われるほか、報告では専項債を不動産ディベロッパーが所有する不動産用地の回収や住宅在庫の買い取り、地方政府による企業への未払い金の解消にも充当すると明記していることから、経済成長につながる投資の「真水」は逆に減少する可能性が高い。

「適度に緩和的な」金融政策は、利下げや預金準備率の引き下げを適時に行うとした。加えて、前年同様に「流動性を合理的に充足させ、(実体経済への資金供給量を示す)社会融資規模とマネーサプライの伸びを経済成長と物価の総水準の目標と一致させる」ことを明記しており、国内の景気動向や人民元相場をにらみつつ小刻みな金融緩和が続くとみられる。このほか、政策ツールを活用して不動産市場や株式市場の健全な発展を促進し、科学技術イノベーションやグリーン、消費、民営・中小零細企業への支援を強化する方針を示したほか、人民元為替相場については従来どおり「合理的な均衡水準における基本的な安定を保持する」と明記した。

報告は、2025年の政府活動任務として、①内需の拡大、②「新質生産力」の発展、③科学技術教育興国戦略の実施、④経済体制の改革、⑤高水準の対外開放、⑥重点分野のリスク防止・解消、⑦農村振興、⑧新型都市化と地域間の協調発展、⑨排出削減と環境保護、⑩民生の保障・改善、の10項目を掲げている。前年に3番目だった「内需の拡大」が1番目に繰り上がり、「消費を大いに振興し、投資効率を向上させる」方針を示している。2024年の中国経済は外需の押し上げを受けて実質GDP成長率が+5.0%で着地し、政府目標を達成したものの、トランプ関税により国際貿易の不透明感が高まる中、2025年の政府目標達成のためには内需のテコ入れが急務となっている事情をうかがわせる。

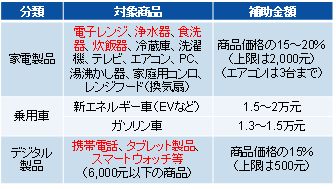

事実、中国政府は1月の時点ですでに耐久消費財の買い替え支援策を2025年も継続することを決定し、補助金支給の対象商品に携帯電話やタブレット製品、電子レンジなどを追加している(図表2)。上述のとおり、今回の全人代で3,000億元の予算も付いた。しかし、買い替え支援策は需要の先食いにすぎないことから、一時的な消費の押し上げ効果は期待できるものの、傾向的な消費低迷を打開するには力不足とみられる。

図表2 耐久消費財の買い替え補助金(2025年)

(出所) 国家発展改革委員会より、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

対中追加関税への対抗措置はバランスを意識。景気減速には追加財政出動の可能性も

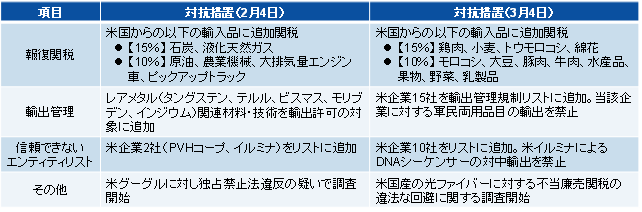

1月20日に就任した米国のトランプ大統領は早速、かねてから明言していた関税措置を発動した。2月4日、中国からの合成麻薬フェンタニルの流入抑制を理由に一律10%の対中追加関税を課し、3月4日には中国側がこの問題に対して適切な措置をとっていないとして、一律の追加関税を20%に引き上げたのである。

これに対し、中国政府は即座に報復関税を含む対抗措置を発表した(図表3)。ただ、報復関税の対象はトランプ大統領の支持基盤を狙い撃ちする形でエネルギーや農水産物など一部品目に絞っており、2度の対抗措置を合わせても中国の対米輸入のおよそ26.4%(439億ドル、2023年)を占めるにすぎない。その代わり、レアメタルや軍民両用品目の輸出管理規制の強化や、「信頼できないエンティティリスト」への米国企業の追加といった措置を絡めた合わせ技で対抗している。米国側の制裁措置との対等性、すなわち弱腰と受け取られることなく事態をエスカレートもさせないという微妙なバランスを意識し、中国経済への影響も考慮したものと考えられ、対決姿勢を鮮明にしつつトランプ政権との「ディール」を模索する構えとみられる。

図表3 米国の対中追加関税に対する中国の対抗措置

みずほリサーチ&テクノロジーズでは、中国の2025年の実質GDP成長率を+4.4%と見込んでいる。内需では不動産不況とそれに伴う消費の低迷が継続し、外需ではトランプ関税の影響で純輸出の押し上げ寄与が縮小することから、景気の減速が不可避とみているためである。中国政府は今回の全人代において、これまで暗黙の赤字上限であった3.0%を上回る財政拡張に踏み切ったが、上述の財政措置には危機管理に主眼を置いた支出も含まれていることから、経済成長を押し上げる「真水」は決して多くはない。景気浮揚のための政策も新味に欠いており、内憂外患の中で「+5.0%前後」の成長目標を達成するハードルは高いといえる。

ただ、中国財政部の藍佛安部長は、3月6日の記者会見において「内外で発生する可能性がある不確定要素に対応するため、中央財政は十分な備えと政策余地を残している」と強調し、景気の減速やトランプ政権の出方に応じて機動的に政策対応を行う構えを示した。財政赤字の拡大後も中央政府の財政はなお健全であることから、「+5.0%前後」の成長目標を達成するために追加の財政出動を行う展開も予想されよう。

[参考文献]

月岡直樹(2024a)「中国は景気下支えを一段と強化へ ~習近平指導部が2025年の経済運営方針を決定~」Mizuho RT EXPRESS(12月18日)

月岡直樹(2024b)「中国は「バズーカ」を放ったのか ~習近平政権による直近の経済対策を評価する~」Mizuho RT EXPRESS(11月13日)

月岡直樹(2024c)「容易ではない「+5.0%前後」の達成 ~中国が全人代を開催、成長目標は前年同水準に~」Mizuho RT EXPRESS(3月11日)

松浦大将・白井斗京・菅井郁(2025)「トランプ政権発⾜から1カ⽉を振り返る 〜世論を捉えた現実的な政策の帰結は?〜」みずほリポート(2月21日)

みずほリサーチ&テクノロジーズ調査本部(2025)「2025・2026年度 内外経済見通し ~トランプ2.0の影で進む構造変化と成長格差~」(2月27日)