調査部 安川亮太

ryota.yasukawa@mizuho-rt.co.jp

足元では必需品物価が再上昇。米や生鮮食品価格の高騰が家計の重石に

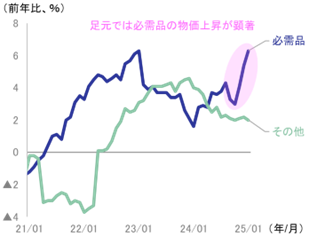

物価高騰が家計の重石になっている。2025年1月時点のコアCPI(生鮮食品を除く総合の消費者物価指数)前年比は+3.2%と、政府や日銀が目標とする2%を上回る物価上昇が続いている。とりわけ、米や電気代、食料工業製品といった必需品(コアCPI対象外の生鮮食品を含む)の物価上昇が顕著だ(図表1)。

図表1 必需品・その他品目の物価

(注)必需品は基礎的支出品目、その他は選択的支出品目

(出所)総務省「消費者物価指数」より、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

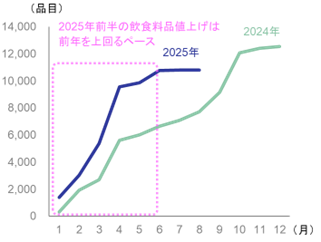

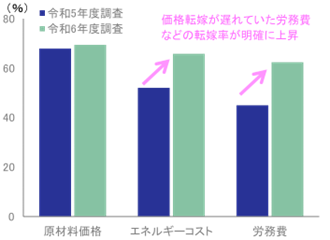

なかでも、食料工業製品の値上げの動きは根強い。飲食料品の価格改定動向を調べた帝国データバンクの調査によると、2025年前半の飲食料品値上げは前年を上回るペースで推移する見込みだ(図表2)。背景には、既往の円安による輸入物価上昇を背景とした原材料費増加分の価格転嫁が継続していることに加えて、足元で物流費や人件費の上昇分を商品価格に転嫁する動きが進展していることがあろう。事実、コスト別の価格転嫁率をみると、原材料費と比べて価格転嫁が遅れていた人件費やエネルギーコストの転嫁率が明確に上昇していることが分かる(図表3)。人手不足を起因とした人件費上昇分の価格転嫁が進展するもとで、飲食料品の値上げが徐々に常態化しつつあるようだ。

図表2 食品主要195社値上げ品目数(年累計)

(出所)帝国データバンク「「食品主要195社」価格改定動向調査(2025年3月)」より、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

図表3 コスト別の価格転嫁率

(出所)公正取引委員会「「令和6年度価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査」の結果について」より、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

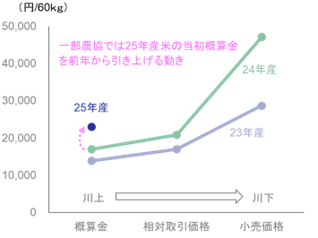

また、米や生鮮食品、一部の輸入食料品の価格も上昇が続く可能性がある。国産米では2024年に需給の引き締まりを受けて24年産米の各流通段階の価格が当初から段階的に引き上げられたが、25年産米についても、すでに一部の農協が当初概算金を前年対比で引き上げる動きが出ている(図表4)。政府の備蓄米放出などの施策を受けて需給ひっ迫懸念が後退するか注視する必要があるが、今後の需給動向によっては25年産米価格がさらに上振れる可能性があろう。生鮮食品や輸入食料品については、先行きのドル円相場が日米金利差の縮小に伴い緩やかに円高方向へ進展すると見込まれることから(坂本(2025)を参照)、輸入コスト上昇を要因とした原材料費の上昇圧力は徐々にはく落していくことが予想される。一方、河田(2024)が指摘しているとおり、気候変動による天候不順の増加が価格を押し上げる可能性には注意が必要だ。米や生鮮食品、輸入食料品の高騰は、食料工業製品や外食を通じた物価上昇要因にもなることから、影響が大きい。

図表4 各流通段階での国産米価格(新米出回り時点)

(注)「概算金」はJA全農にいがたの一般コシヒカリの当初概算金。「相対取引価格」は新潟の一般コシヒカリの9月時点。「小売価格」は東京都特別区部のコシヒカリの10~12月平均

(出所)総務省、農林水産省、各種報道より、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

エネルギー価格についても、政府の電気ガス料金支援や燃料油価格激変緩和対策が段階的に縮小され、CPIの押し上げ要因になっている。電気ガス料金支援の一時的な再開は2025年2~4月のCPIに反映されるが、出口を見据えて補助額を縮小したうえでの再開となったため、前年比でみるとCPIの押し上げ要因になる。先行きについても、電気ガス料金支援で前年に電気・都市ガス代が押し下げられた反動が出る形で、2026年4月のCPI反映分までは断続的にCPI前年比が押し上げられる見込みだ。ガソリン・灯油などが対象の燃料油価格激変緩和対策では、2025年1月のCPI反映分から補助額が縮小されており、前年比でみるとその効果が一巡する2025年末頃までCPIの押し上げ要因となるだろう。

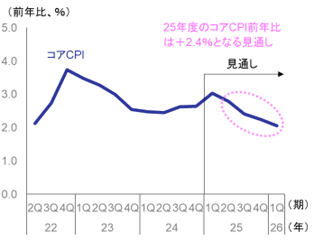

■ 25年度コアCPI前年比は+2.4%、家計負担は前年度から+8.7万円の増加を見込む

みずほリサーチ&テクノロジーズでは、2025年度のコアCPI前年比伸び率を+2.4%と予測している(図表5)。その背景として、ドル円相場が2025年末にかけて1ドル=140円台前半程度まで緩やかに円高方向へ推移するほか、原油価格(WTI原油)が1バレル=70ドル台前半程度で推移すると想定している。2025年度から実施される予定の高校授業料無償化がCPIの押し下げ要因1となる一方、根強い食料工業製品の値上げや政府のエネルギー補助金縮小が押し上げ要因となり、2025年度も2%を上回る物価上昇となる見込みだ。

図表5 コアCPIの見通し

(出所)総務省「消費者物価指数」より、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

では次に、物価上昇が家計の支出に与える影響をみてみよう。上述したコアCPIの見通しを踏まえて家計の支出負担増額を試算すると、2025年度は約+8.7万円の負担増となる計算だ(図表6)。なお、本試算においては支出数量を2021年度から固定し、支出単価上昇による支出負担増額を1世帯(世帯人数の平均は約2.9人)あたりで試算している。

図表6 年収階級別の負担増額(2025年度)

(注)支出数量を家計調査上の21年度実績値に固定し、2025年度の2024年度に対する支出単価上昇による負担増額を試算。二人以上世帯(世帯人数の平均は約2.9人)、用途分類別データ。食料は外食含む、その他は家具・家事用品や衣類、各種サービス(外食除く)等

(出所)総務省「家計調査」等より、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

支出負担増額の内訳をみると、外食も含めた「食料」関連は前年度から約+4.2万円の負担増となる。円高による輸入コストの低下に伴い食料品物価の上昇率は年度後半にかけて減速すると見込まれるが、値上げの要因が原材料費の上昇から人件費の上昇へとシフトしていくことで、2025年度も「食料」関連の負担増が続く公算だ。また、電気や都市ガス、ガソリンなどの「エネルギー」関連では約+1.9万円負担が増える。原料となる燃料価格は緩やかに下落していくと見込まれるが、政府のエネルギー補助金が段階的に縮小されることが「エネルギー」関連の負担増加要因になるだろう。さらに、日用品や家具、家電、衣類、各種サービスなどの「その他」関連は約+2.7万円の負担増となる見込みだ。家電などの輸入物価変動の影響を受けやすい品目の物価上昇率は年度後半にかけて減速が見込まれる一方、人件費の価格転嫁が進展することで各種サービス料金は押し上げられることになるだろう。同様の手法により試算した2024年度の家計負担増額が約+9.6万円2になることを踏まえると、2025年度も食料品を中心に同程度の負担増が生じる1年となりそうだ。

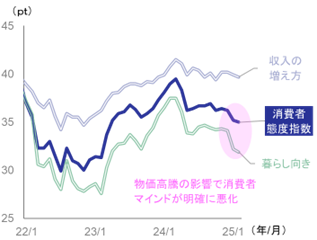

先行きの実質賃金改善ペースは緩やか。消費者マインド改善の足かせに

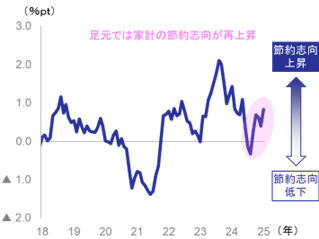

足元の消費者マインドをみると、消費者態度指数を構成する項目のうち「暮らし向き」が大きく悪化している(図表7)。必需品物価高騰の影響で消費者心理が明確に押し下げられた格好だ。また、食料品を対象として家計の節約志向を数値化した「節約志向指数」をみてみると、2024年度上半期にかけて指数は低下した(=家計の節約志向が低下した)が、足元では再上昇している(=家計の節約志向が再び強まっている)ことが確認できる(図表8)。食料品の節約志向指数を構成している品目を個別にみると「米」の節約志向の上昇が顕著となっており、国産米の急騰を受け、家計では購入する米の銘柄を普段より安い銘柄のものに切り替えるといった節約行動をとっている可能性が示唆される。

図表7 消費者態度指数

(出所)内閣府「消費動向調査」より、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

図表8 節約志向指数(食料品)

(出所)総務省「消費者物価指数」「家計調査」より、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

こうした状況の中、物価上昇を上回る賃上げが実現できるか、すなわち実質賃金の持続的な上昇が実現できるかが焦点となっている。みずほリサーチ&テクノロジーズ(2025)では2025年度に実質賃金の前年比がプラス転化するものの、そのプラス幅は+0.4%程度にとどまると予想している。3月14日に公表された25年春闘の第一回回答集計では定期昇給込みの賃上げ率が5.46%と、前年の第一回回答集計を上回る結果となったが、賃金上振れの一部を人件費の価格転嫁による物価上昇が相殺する形で実質賃金の上振れ幅は限定的なものにとどまるとみられる。そのため、2025年度は2022年度以降の物価高による実質賃金の落ち込みを取り戻すには至らず、実質賃金の改善ペースの鈍さが消費者マインド改善の足かせとなる可能性が高い。酒井(2025)が指摘しているとおり、実質賃金の持続的な上昇にはより一層の労働生産性の向上と労働分配率の引き上げが求められる。

[参考文献]

坂本明日香(2025)「ドル円相場は2025年末に140円台前半へ~米トランプ政権の動向でボラタイルな展開には留意~」、みずほリサーチ&テクノロジーズ『Mizuho RT EXPRESS』、2025年3月13日

河田皓史(2024)「高騰し続ける生鮮食品価格~本当に物価の基調判断から除くべきなのか?~」、みずほリサーチ&テクノロジーズ『みずほインサイト』、2024年7月22日

みずほリサーチ&テクノロジーズ(2025)「MHRT Global Watch 2025年3月18日号」、2025年3月18日

酒井才介(2025)「年率+2.2%と1次速報から下方修正(10~12月期2次QE)」、みずほリサーチ&テクノロジーズ『QE解説』、2025年3月11日

- 1高校授業料無償化による2025年度コアCPI前年比の押し下げ幅は▲0.2%pt程度となる見込み。

- 2みずほリサーチ&テクノロジーズ(2025)では、2024年度のコアCPI前年比伸び率を+2.7%と予測している。2024年度の物価上昇率の予測値を用いて2024年度の家計負担増額を試算すると、前年度から+96,191円増(内訳は「食料」が+44,923円増、「エネルギー」が+20,598円増、「その他」が+30,671円増)となる。