調査部 エコノミスト 今井大輔

daisuke.imai@mizuho-rt.co.jp

2025年の春闘では賃上げ率が2024年同時期を超える水準に

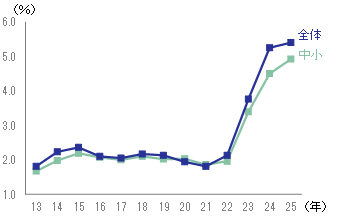

2025年春闘の第2回回答集計では、集計対象の労働組合全体で定期昇給込み賃上げ率が5.4%と、24年同時期(5.25%)を超える結果になった(図表1)。今回の結果を踏まえると、例年7月頃に公表される最終回答集計でも全体で5.3%程度の賃上げ率になると見込まれ1、2年連続で5%の大台を超える可能性が高い。

図表1 春闘第2回回答集計の定昇込み賃上げ率

(出所)連合より、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

また、25年春闘の第2回回答集計では中小労組の賃上げ率が4.92%と、24年の4.5%から大幅に上昇した。連合方針の「6%以上」には達しなかったものの、5%弱となる高水準の結果であり、規模間の賃上げ格差が縮小した格好だ。

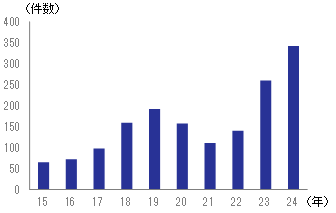

高い賃上げ率の背景にあるのが、人手不足の深刻化だ。企業の人手余剰・不足感を表す日銀短観の雇用人員判断DI(全規模・全産業)は、2024年度平均で▲36%Ptとコロナ禍前より低く、企業の人手不足感が非常に強いことを示している(図表2)。さらに、帝国データバンクの人手不足倒産件数の推移を見ると、2023・2024年に大幅に増加し、調査が開始された2013年以降で過去最多を更新している(図表3)。

図表2 雇用人員判断DI

図表3 人手不足倒産件数

(出所)帝国データバンクより、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

人手不足の一因と考えられる「2種類のミスマッチ」

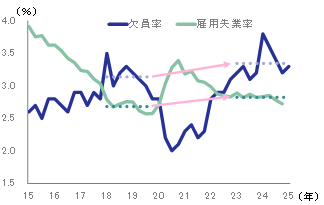

こうした人手不足感の強さは、欠員率(未充足求人数÷常用労働者数)の上昇という形でも確認できる。欠員率は、直近1年間(2024年度)の平均が3.38%とコロナ禍前ピーク(2018年:平均3.25%)を上回っており、企業の採用が足元で難航していることを示唆している(図表4)。一方で、人手不足感が強いわりに失業率はあまり下がっておらず、むしろコロナ禍前より水準がやや高い。すなわち、 足元では企業が人手不足感の強まりを訴えている(欠員率の上昇)にもかかわらず、労働市場ではコロナ禍前に比べて人が余っている(失業率の上昇)という奇妙な状態が生じているということだ。

図表4 欠員率と雇用失業率

(出所)厚生労働省「労働経済動向調査」、総務省「労働力調査」より、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

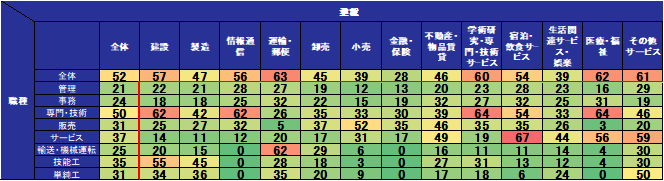

その要因を探るため、厚生労働省の「労働経済動向調査」を用いて企業の人手不足感を業種別・職種別のヒートマップ形式で示したものが図表5だ。上述したように企業全体としては人手不足感が強いものの、その度合いには大きな差があることが分かる。人手不足感が強い業種・職種と、そうではない業種・職種との間で労働者の移動が十分に行われず、労働需給のミスマッチが生じている可能性が示唆される。例えば、事務職は幅広い業種で人手不足感が弱いことが示唆され、こうした「人手余り」分野から「人手不足」分野(後述)への労働移動が進まないことが前述したような経済全体としての欠員率・失業率の動向につながっている可能性が高いと考えられる。

図表5 業種別・職種別の人手不足感のヒートマップ

(出所)厚生労働省「労働経済動向調査」より、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

図表5を見ると、業種別で人手不足感が特に強いのは、建設、情報通信、運輸・郵便、学術研究・専門・技術サービス、宿泊・飲食サービス、医療・福祉、その他サービスの7業種だ。これらの人手不足感が強い業種は、職種別の動向によって概ね2つのパターンに分けられる。建設、情報通信、学術研究・専門・技術サービスでは主に専門・技術職や技能工の人手不足感が強い。一方、運輸・郵便、その他サービスでは、輸送・機械運転職やサービス職、単純工で人手不足感が強い。このように、業種によって人手不足の職種が異なっている特徴がある(宿泊・飲食サービス、医療・福祉は専門・技術職とサービス職の両方が不足している)。

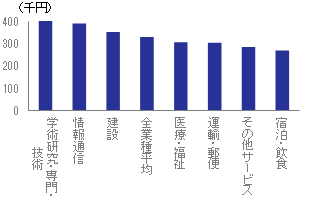

前者の建設、情報通信、学術研究・専門・技術サービスは、専門・技術職や技能工といった高いスキルをもつ人材の不足が人手不足感の背景にあるようだ。実際、これらの業種の賃金水準は相対的に高く2、全業種平均を上回っている(図表6)。賃金水準は高いものの、求める人材のスキル・技能レベルも相応に高いため、結果的に人手不足になる「スキル・ミスマッチ」が生じていると考えられる。

図表6 業種別の賃金水準(2024年)

(出所)厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

他方で、運輸・郵便、宿泊・飲食サービス、医療・福祉、その他サービスでは賃金水準が相対的に低く(図表6)、それが人手不足の一因になっているようだ。酒井ほか(2025)で指摘しているように、これらの業種では人手不足が深刻化しているわりに省力化投資が進んでおらず、労働生産性の伸び悩みが賃金水準の低さにつながっている面がある(医療・福祉では診療報酬・介護報酬制度により柔軟に賃金が上がりにくいことも影響しているとみられる)。物価上昇が進む中、賃金水準が低く労働者を集めにくい「賃金ミスマッチ」が、これらの業種の人手不足の背景にあると考えられる。

このように業種別・職種別の動向を見ると、単に人手不足、ミスマッチといっても、その背景には複数の要因があることがうかがえる。高いスキル・技能をもつ労働者が足りない「スキル・ミスマッチ」に対しては、リスキリングを推進し、企業が求めるスキル・技能をもつ労働者の供給を増やすことが必要だ。一方で、賃金水準の低さに起因する「賃金ミスマッチ」については、省力化投資の推進などにより労働生産性を伸ばし、稼ぐ力を強めて賃上げの原資を確保することが解決策になるだろう。人手不足が生じる要因によって、異なる対策を講じることが重要だ。

[参考文献]

酒井才介・服部直樹・坂中弥生・中信達彦・今井大輔(2025)「人手不足下で実質賃金が低迷―需要・供給の両面から日本経済の低成長の主因に」、みずほリサーチ&テクノロジーズ『みずほインサイト』、2025年2月26日

- 12024年春闘における第2回回答集計(5.25%)から最終回答集計(5.1%)への修正幅を適用し、2025年春闘の最終回答集計の値を試算した。

- 2本稿では賃金構造基本統計調査を用いて、建設業を賃金水準が相対的に高い業種として扱っているが、同調査では少人数の事業所や、いわゆる「一人親方」が集計対象になっていないため、実態よりも建設業の賃金水準が高くなっている可能性があることには留意が必要である。