調査部 主任エコノミスト 白井斗京

同 主任エコノミスト 菅井郁

同 エコノミスト 中信達彦

tokio.shirai@mizuho-rt.co.jp

トランプ政権は世界各国に対して「相互関税」導入を公表

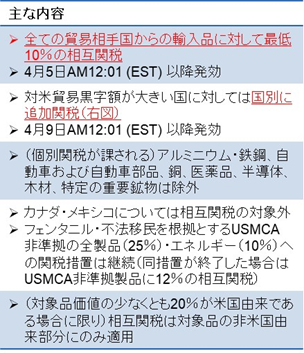

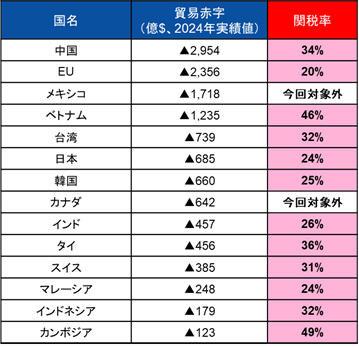

2025年4月2日、トランプ米大統領はホワイトハウスで演説し、世界各国からの輸入品に対する「相互関税」の導入を発表した。同日に発表された大統領令では「両国間貿易関係における相互性の欠如」「関税率の不均衡や非関税障壁」「取引相手国の経済政策に起因する大規模かつ持続的な貿易赤字」などが、米国の国家安全保障および経済に対して異例かつ並外れた脅威をもたらしているとして国家非常事態を宣言した。その上で、米国の貿易収支を均衡させることを目的として、世界各国に対する関税引き上げ措置が公表された(図表1)。今後の関税引き上げは主に二段階に分けて実施されるとみられる。まず、4月5日午前0時01分(米東部時間)に全ての貿易相手国に対して最低10%の相互関税が課される。その後、4月9日午前0時01分(同)に中国、欧州連合(EU)、ベトナム、台湾、日本、韓国などの特に対米貿易黒字額が大きい国々に対して個別に相互関税が課される予定だ(図表2)。なお、品目ごとに個別の関税が課されるアルミニウム・鉄鋼、自動車および自動車部品などは相互関税の対象から除外される。また、カナダ・メキシコ両国は既に不法薬物と不法移民への対策が不十分であることを根拠に、USMCA(米国・メキシコ・カナダ協定)に準拠しない全ての製品に対して25%(カナダのエネルギーなどは10%)が導入されているが、今回の相互関税の対象からは除外された。両国については、既存の関税措置が打ち切られた場合、USMCAに準拠した製品については引き続き優遇措置を受け、準拠していない製品については12%の相互関税が導入される。この他に大統領令では、対象製品の少なくとも20%が完全または実質的に米国で生産・加工された「米国由来」である場合に限り、相互関税は対象製品の非米国由来の部分にのみ適用されると記されている1。

報道によれば、今回の相互関税が発表される直前まで、政権内では「対象国を絞った」相互関税を支持する穏健派と一律20%のユニバーサル関税を支持する強硬派の間で調整が続けられていた。結果としては両者の折衷案のような形になったものの、実際に提示された関税率は多くの国々で想定を上回る内容であったと言えよう。

図表1 4月2日大統領令の概要

図表2 各国の貿易赤字額と相互関税率

相互関税によって米国のGDPは▲1.3%Pt程度下押し

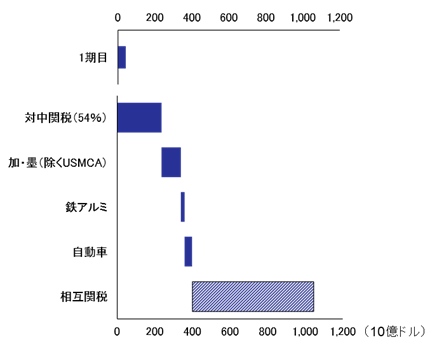

こうした大規模な関税の導入は米国経済に対して大きな「返り血」をもたらすことが予想される。今回の関税引き上げによって米国の平均関税率は、3月時点の8.6%から相互関税によって約18%上昇し、30%近くに達すると試算される2。図表3は、これまでの関税政策の規模を比較したものである。第2次トランプ政権は、関税戦争が騒がれた第1次政権と比較にならないほどの規模で関税政策を推進していることが分かる。特に今回の相互関税は、世界各国に対して10%~50%の関税を課す内容であり、これまでの国や品目を絞った関税政策と比較して大規模なものである。

第2次トランプ政権がこれまでに導入した関税政策を総合すると、米国のGDPを▲1.3%Pt押し下げ、コアPCEデフレーターを+1.6%Pt押し上げるほどのインパクトを持つと考えられる。景気悪化の一方で物価が上昇するスタグフレーション的な状況は、米国民の生活実感を大幅に悪化させるとみられるが、一連の関税措置が直ちに撤回されるとは考えにくい。トランプ大統領は3月上旬のインタビューで関税による景気悪化を「多少の移行期間」であるとして、景気後退の可能性を否定していない。関税による税収増加分は、これから議論が本格化する2026年度予算において減税政策の財源に充てられることが想定されるものの、今年の米国景気は相当に厳しいものとなろう。

図表3 関税政策の規模

(出所)米国商務省より、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

相互関税について交渉余地は限定的

トランプ大統領が発表した直後から、各国では相互関税の撤回や引き下げに向けて交渉を模索する動きが広がっている。フォンデアライエン欧州委員長は対抗措置の検討を表明しつつも、交渉による貿易戦争の回避を呼びかけている。日本の石破首相も「最も適当な時期、最も適切な方法で働きかけることを全く躊躇するものではない」として、関税措置の撤廃を求める姿勢を示している。しかし、今回の決定について、これまでのような交渉(ディール)の余地がどこまで残されているのかは不透明だ。

米国通商代表部によれば、相互関税は「米国と各貿易相手国の二国間貿易赤字を均衡させるのに必要な関税率」と定義され、持続的な貿易赤字は、貿易の均衡を妨げる関税要因と非関税要因(非関税障壁)に起因すると仮定して計算されている。つまり、公正な貿易がなされていれば、二国間の貿易収支は均衡する(ゼロになる)、という前提がある。

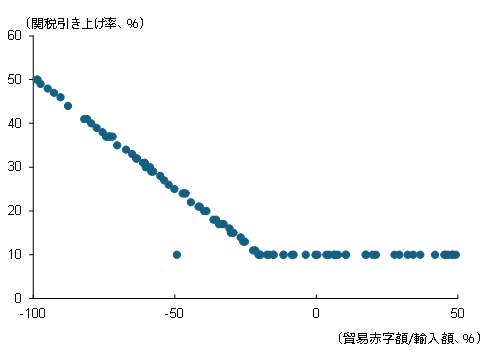

関税率の上昇に対する輸入数量の感応度を▲1とすると3、「貿易赤字額÷各国からの輸入額」によって計算される関税率の引き上げがちょうど貿易赤字を解消する水準となり、それを「寛大な」措置によって2分の1にするというのが、相互関税に関しての米政権のロジックである。例えば、日本の貿易赤字額(2024年)は685億ドル、米国の対日輸入額は1,482億ドルであるため「日本の対米関税率」は46%と算出される。ここにトランプ政権の「寛大な」ディスカウントが加わることで、相互関税率は24%となる。図表4に示すように、輸入額対比で見た貿易赤字額が100%に近いような国には高い関税率が課される一方で、20%以下の国に対しては(貿易黒字の国であっても)、一律で10%の関税が課される。ここには、経済規模や米国との政治的関係性といった、各国固有の要因は一切考慮されていない4。すなわち、トランプ政権はこれまでのように貿易関係とは別の譲歩(不法移民・薬物の取り締まり等)を引き出すための交渉材料としてではなく、貿易赤字そのものを問題視して今回の措置に踏み切ったと推察される。「貿易赤字自体が不公正な貿易の結果である」という問題意識が米国側にある限り、自国の関税引き下げや非関税障壁の撤廃は直接の交渉材料にはならず、実際に貿易赤字額を減らすことのみが関税引き下げの条件になる可能性が高い。貿易赤字の解消には、米国からの輸入を拡大するか対米輸出を縮小するかしかないが、それには時間がかかる。また、対米輸出を減らした後で関税の引き下げを受けたとしても、輸出側のメリットは小さくなってしまう。貿易赤字はすべて不公正貿易の結果であるという「誤った」認識を持っている米トランプ政権との交渉は一筋縄ではいかず、各国の政府と製造業は苦しい対応を迫られることになりそうだ。

図表4 相互関税率と貿易赤字額の関係

(出所)米国商務省、ホワイトハウスより、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

[参考文献]

Office of the United States Trade Representative (2025) “Reciprocal Tariff Calculations”

- 1OECDのTrade in Value Addedによると、2019年時点で米国の総輸入に占める米国由来の付加価値は7.5%であり、この条件を満たす製品は小数派であると考えられる。

- 23月時点の数字は対中関税の20%引き上げ、カナダ・メキシコに対する25%関税(USMCA適用品を除く)、鉄鋼アルミ製品への25%関税を反映した関税率を、2024年の輸入実績を用いて推計したものである。相互関税による押し上げ効果も、2024年の輸入額を用いて試算している。

- 3関税率が1%上昇すると、輸入数量が1%減少することを意味する。

- 4また、関税と非関税障壁の結果である貿易赤字額のみを参照した計算であるため、相互関税という名称でありながら、現在の関税率の水準も相互関税率には影響しない。