調査部 チーフ日本経済エコノミスト 酒井才介

同 エコノミスト 今井大輔

saisuke.sakai@mizuho-rt.co.jp

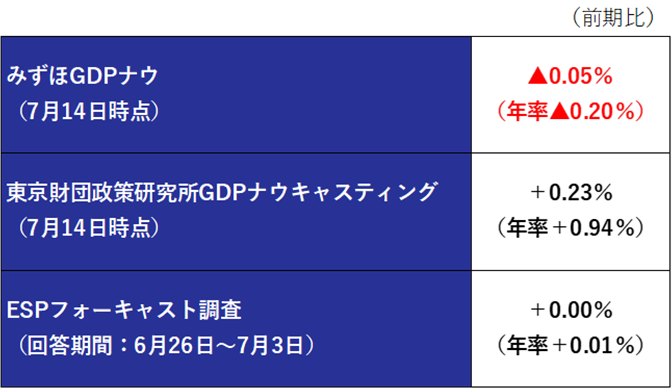

7月中旬時点の「みずほGDPナウ」は4~6月期GDPを前期比▲0.05%と予測

景気動向をいち早くタイムリーに把握したいというニーズを踏まえ、みずほリサーチ&テクノロジーズでは、浦沢(2023)等を参考にGDPナウキャスティング(GDPに先行して公表される経済指標を活用したGDP成長率のリアルタイム予測)に取り組んできた。太田他(2024)では、みずほリサーチ&テクノロジーズが構築したダイナミック・ファクター・モデルによるGDPナウキャスティングについての技術概要や予測パフォーマンス等を解説し、使用データがそろえば民間予測平均並みの予測精度が確保できることを示した。その上で、酒井他(2024)、酒井・西野(2024a)、酒井・西野(2024b)、酒井・西野(2025a)、酒井・西野(2025b)、酒井・西野(2025c)、酒井・西野(2025d)では、月次経済指標を用いたGDPナウキャスティングの結果を紹介してきたところである。

本稿では、太田他(2024)で説明したモデルを用いて、7月中旬時点までに得られる月次経済指標を用いた4~6月期GDPのナウキャスティングの結果を紹介する。米アトランタ連銀が発表するGDPナウの日本GDP版のようなものであるが、本稿では「みずほGDPナウ」と呼称することとしたい。使用データとしては、7月中旬までに得られる5月分の鉱工業生産、消費活動指数、所定外労働時間、消費財出荷指数、第3次産業活動指数、6月分の中小企業景況調査(売上げ見通しDI)を用いている(太田他(2024)が説明しているとおり、ステップワイズ法で使用データを採択している1)。

図表1のとおり、モデルによる7月中旬時点における4~6月期実質GDPの推計値は前期比▲0.05%(年率▲0.20%)となった。米国のトランプ政権による関税引き上げに対しては日本の自動車メーカーが輸出価格を引き下げることで輸出数量・生産の落ち込みが緩和されている一方、食料インフレの継続が個人消費の重石になっていることで4~6月期の日本経済は停滞し、テクニカルリセッション(2四半期連続のマイナス成長)に陥る可能性が十分に考えられることを示唆する結果となった。

図表 1 4~6月実質GDPの予測値

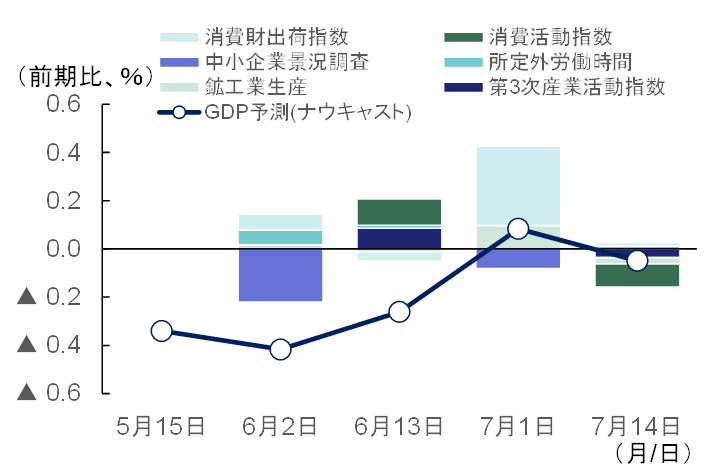

なお、4~6月期のナウキャスティングについては、7月中旬までに公表された月次経済指標を使って、GDP1次速報値の予測値を6月から7月にかけて4回更新した。予測値アップデートの過程と、各月次経済指標の寄与度を示した結果が図表2である。太田他(2024)で示した枠組みと同様、図表2の折れ線が各時点における実質GDP成長率の予測値であり、月次の経済指標が新たに公表されたり更新されたりすることで予測値がアップデートされる。棒グラフは、予測値の改定幅、すなわち前回予測との差を各月次経済指標で寄与度分解したもので、寄与度を合計するとモデル予測値の改定幅と一致する。7月1日時点では5月分の消費財出荷指数や鉱工業生産の増加等がプラスに寄与した一方、7月14日時点では5月分の消費活動指数の減少等がマイナスに寄与し、成長率予測値を押し下げた格好になっている。

図表2 予測値の改定過程と各経済指標の寄与度

(出所)内閣府等より、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

以上のとおり、7月中旬までに得られるデータを用いた「みずほGDPナウ」では4~6月期の実質GDPは小幅なマイナス成長が予測され、経済活動が踊り場局面に入っていることを示唆する結果と言える。酒井(2025)が指摘しているように、1~3月期の実質GDP成長率(2次速報)は在庫投資の上振れによる押し上げが大きく、4~6月期はその反動が出ることでマイナスに寄与する可能性が高い。さらに、関税コストの上昇を日本の輸出企業が輸出価格引下げで吸収し続けることは(マージン圧縮による収益への負担から)難しいとみられ、6月以降に現地販売価格が徐々に上昇することに伴う需要減が先行きの輸出数量や生産を下押しする可能性は十分に考えられるだろう。トランプ政権の関税政策で企業収益が下押しされることに加え、関税政策を巡る不透明感が企業の設備投資を慎重化させる公算も大きい。「みずほGDPナウ」の推計結果からも示唆されるとおり、現時点では4~6月期は2四半期連続のマイナス成長に陥る可能性も十分に考えられるとみている。8月15日に公表される4~6月期実質GDPの1次速報に注目したい。

足元では5月の景気動向指数(CI一致指数)の基調判断がこれまでの「下げ止まり」から「悪化」へと下方修正されるなど、日本経済が景気後退に陥る懸念が徐々に強まりつつある。過去の景気後退局面と比較してCI一致指数の落ち込み幅は小さく、日銀短観(6月調査)をみても大企業業況判断DIは製造業が3月調査対比で+1Ptの小幅な改善となるなど景況感で顕著な悪影響がみられないこと等から、現時点では(前述したように踊り場局面にはあるものの)景気後退までには至っていないと筆者はみている。しかし、食料インフレを受けて個人消費にも力強さが期待しにくい中で、トランプ政権による関税政策の影響がこれから本格的に顕在化するとすれば、日本経済が景気後退に陥る可能性は否定できない。トランプ米大統領は日本に対して25%の相互関税を課すことを通知する書簡を送付し、8月1日から発効するとしている。日米交渉が難航した場合、夏場以降に自動車に加えて一般機械、電気機械、情報通信機械といった対米輸出金額の大きい業種を中心に輸出数量や生産の下押し圧力が高まり、設備投資や雇用所得にも波及することで、日本経済が景気後退入りする可能性が高まる点は十分に意識しておく必要があるだろう。

次回の「みずほGDPナウ」の推計・発信については、8月15日に公表される4~6月期GDP1次速報を挟んで、7月分の鉱工業生産や消費活動指数の結果等を踏まえて7~9月期GDPのリアルタイム予測に取り組むこととし、9月中旬頃のレポート発刊を予定している。前述したとおり日本経済の景気後退入りの懸念が強まっており、ナウキャストによる景気動向の把握はより重要なものとなるだろう。

[参考文献]

浦沢聡士(2023)「GDP ナウキャストと景気判断~景気判断実務における GDP ナウキャストの活用に向けて~」、内閣府経済社会総合研究所「経済分析」第208号

太田晴康・仲山泰弘・酒井才介・松浦大将・越山祐資・西野洋平(2024)「「みずほGDPナウ」の推計~DFMを用いた日本のGDPナウキャスティング~」、みずほリサーチ&テクノロジーズ『みずほインサイト』、2024年8月30日

酒井才介(2025)「年率▲0.2%と1次速報から上方修正(1~3月期2次QE)」、みずほリサーチ&テクノロジーズ『QE解説』、2025年6月9日

酒井才介・西野洋平・太田晴康・仲山泰弘(2024)「「みずほGDPナウ」で見る景気動向~9月中旬時点で7~9月期GDPは前期比+0.0%と推計~」、みずほリサーチ&テクノロジーズ『Mizuho RT EXPRESS』、2024年9月19日

酒井才介・西野洋平(2024a)「「みずほGDPナウ」で見る景気動向~10月中旬時点で7~9月期GDPは前期比+0.1%と推計~」、みずほリサーチ&テクノロジーズ『Mizuho RT EXPRESS』、2024年10月18日

酒井才介・西野洋平(2024b)「「みずほGDPナウ」(24年12月中旬時点)~10~12月期GDPは前期比▲0.1%(年率▲0.3%)と推計~」、みずほリサーチ&テクノロジーズ『Mizuho RT EXPRESS』、2024年12月18日

酒井才介・西野洋平(2025a)「「みずほGDPナウ」(25年1月中旬時点)~10~12月期GDPは前期比+0.2%(年率+0.8%)と推計~」、みずほリサーチ&テクノロジーズ『Mizuho RT EXPRESS』、2025年1月22日

酒井才介・西野洋平(2025b)「「みずほGDPナウ」(25年3月中旬時点)~1~3月期GDPは前期比+0.07%(年率+0.28%)と推計~」、みずほリサーチ&テクノロジーズ『Mizuho RT EXPRESS』、2025年3月19日

酒井才介・西野洋平(2025c)「「みずほGDPナウ」(25年4月中旬時点)~1~3月期GDPは前期比+0.75%(年率+3.05%)と推計~」、みずほリサーチ&テクノロジーズ『Mizuho RT EXPRESS』、2025年4月24日

酒井才介・西野洋平(2025d)「「みずほGDPナウ」(25年6月中旬時点)~4~6月期GDPは前期比▲0.26%(年率▲1.05%)と推計~」、みずほリサーチ&テクノロジーズ『Mizuho RT EXPRESS』、2025年6月16日

- 1今後のモデルの予測精度のパフォーマンス評価等を踏まえ、採択するデータについては見直しを行う可能性がある。