調査部 主任エコノミスト 中信達彦

tatsuhiko.nakanobu@mizuho-rt.co.jp

7月の雇用統計は力強さに欠ける結果に。若年層の雇用が悪化傾向

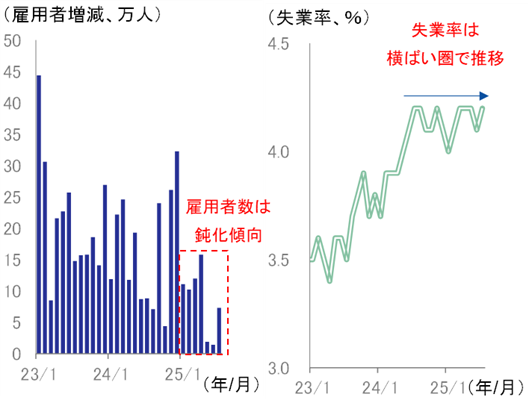

7月の雇用統計は、力強さに欠ける結果となった(図表1)。非農業部門雇用者数は前月差+7.3万人と市場予想(11.0万人)を下回り、5・6月の数値も大幅に下方修正された。一方で、失業率は4.2%と、横ばい圏での推移が続いている。

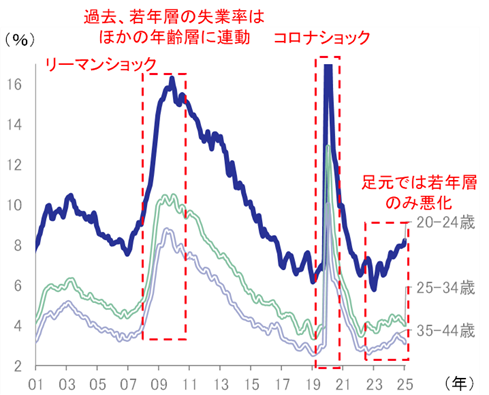

年齢層別に見ると、若年層(20~24歳)の失業率が顕著に高まっており(図表2)、直近2年間で2%Pt程度上昇している。全体の失業率は同期間に0.5%Pt程度上昇したが、労働力人口の1割に満たない20~24歳が、その半分程度(寄与度:0.2%Pt)を押し上げたことになる。これまで若年層の失業率は、ほかの年齢層に概ね連動していた。リーマンショック後の2009~2010年頃やコロナショック時の2020~2021年には、いずれの年齢層でもほぼパラレルに失業率が上昇したことが図表からわかる。しかし足元では、20~24歳の失業率がほかの年齢層より大きく上昇する現象がみられる。実際に20~24歳と25~34歳の失業率の相関係数をとると、2000年代、2010年代はいずれも0.99と非常に強い正の相関関係があったが、2022年以降は0.69とやや低下している。足元では大学等を卒業した直後の就業希望者に対する需要が、ほかの年齢層と比較して減少している模様である。本稿では、米国における若年層の失業率悪化の背景を分析したうえで、今後の政策等に及ぼす影響について考察する。

図表1 非農業部門雇用者数・失業率の推移

図表2 年齢層別失業率

(出所)米国労働省より、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

若年層の雇用悪化の一因にはAI等による省力化・効率化も

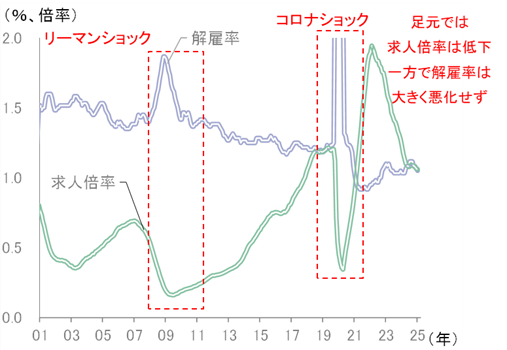

過去に失業率が大幅に上昇した局面(2009~2010年頃・2020~2021年頃)で共通していたのは、解雇率と求人倍率の両方が悪化したことである(図表3)。急激に景気が悪化(需要が減少)する局面では、多くの企業が新規雇用を絞ったうえで解雇に踏み切り、人件費を圧縮する。その結果、若年層のみならず、中年層を含めた全体的な失業率の悪化が生じる。しかし、2023年から足元にかけては、求人倍率が低下(悪化)する一方、解雇率は上昇せず低水準にとどまっている。FRBの利上げやトランプ政権の政策に対する先行き不透明感を背景に、企業は新規採用を絞ったものの、米国経済が堅調を維持する中で、解雇を増やすには至っていない。多くの企業が新規採用を抑制する中で、実務経験の乏しい若年層が雇用されにくくなっているのが実状と考えられよう。

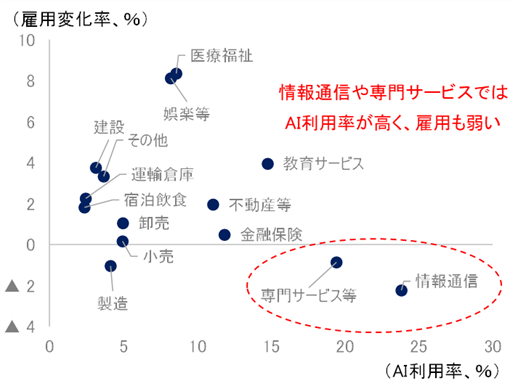

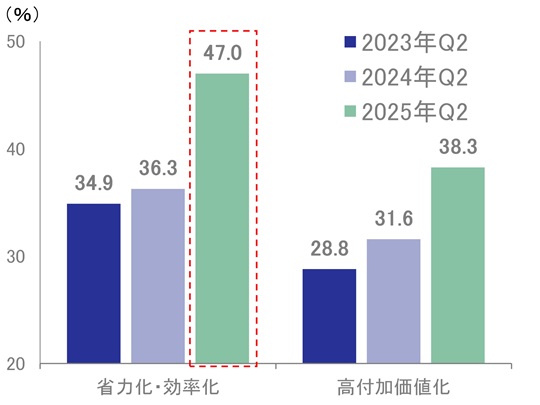

加えて、AIやデジタルツールによる省力化・効率化が若年層の雇用悪化に影響し始めている可能性もある。図表4は、企業のAI利用率と雇用の変化率をプロットしたものである。AI利用率が高い情報通信や専門サービスといった業種で雇用が減少していることがわかる。米企業の決算における経営者の発言からAIの活用方針を分析すると、「省力化・効率化」とする企業の割合が過去2年で大幅に上昇し、2025年2Q時点で5割近くに達している(次ページ図表5)。昨今の生成AIの急速な発展や大規模なデジタル投資により、米企業のAI活用が進展している様子がうかがえる。企業経営者の発言の中には、「AIエージェントの活用で業務を効率化し、既に多くの労働時間を削減している。AIによるコード作成により、プログラマーのコード作成コストを10~15%削減した」、「生成AIの活用により、大規模な増員をしなくても製品開発できた」等の具体的な事例も散見された。これまで大学等を卒業して数年以内のエントリーレベル労働者が担っていたタスクを、AIが代替し始めているのかもしれない。

図表3 解雇率と求人倍率

(出所)米国労働省より、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

図表4 AI利用率と雇用変化率

(出所)米国労働省、商務省より、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

世代間格差の拡大により、政治はさらに不安定化するリスク

AI等による省力化・効率化は、技術進歩により今後も加速する可能性が高い。それに伴って、若年層を中心としたエントリーレベル労働者に対する需要は、一層減退するリスクがある。そうなれば、労働需給のミスマッチによって生じる構造的失業率の水準が上昇するとともに、若年時の就業機会の減少を通じて世代間格差の拡大を助長することになりかねない。

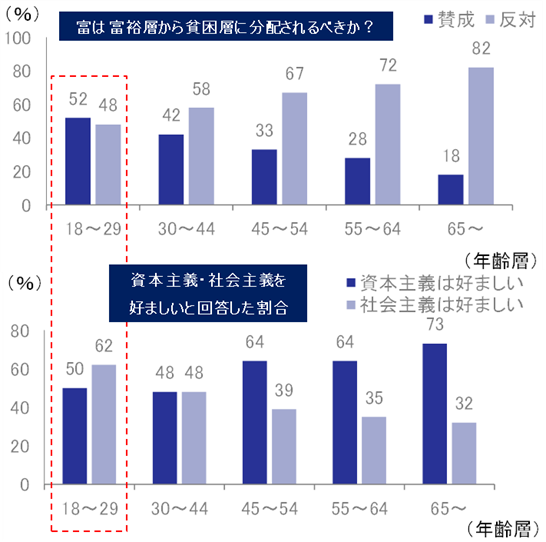

すでに世代間格差は、政治の世界に影響を及ぼし始めている節がある。図表6(上図)は「富は富裕層から貧困層に分配されるべきか」という問いに対しての回答を年齢層別にみたものだ(調査時期は2025年3月20日~26日)。若年層(18~29歳)では過半数が賛成する一方で、それより上の年齢層ではいずれも過半数が反対している。また、資本主義と社会主義のそれぞれについて好感度をたずねたアンケート(図表6・下図)では、若年層(18~29歳)の6割超が「社会主義は好ましい」と回答しており、「資本主義は好ましい」とする割合を上回っている。そして年齢層が高いほど社会主義への好感度は下がり、資本主義を好ましいと感じる割合は増える傾向にある。米国の若年層は、中高年層と比較して、富の再分配を求める傾向が強いようだ。

今年11月のニューヨーク市長選に向けた民主党予備選挙では、富裕層への課税強化、保育・バスの無償化等の分配政策を掲げたゾーラン・マムダニ氏が勝利した。マリスト世論研究所の世論調査では、45歳未満の52%がマムダニ氏を支持し、対立候補のクオモ氏の支持率18%を大幅に上回った。報道1でも、若年層の支持を集めたことが当選の背景として指摘されている。マムダニ氏の当選はあくまでも一地域の予備選挙の結果に過ぎないが、これから若年層の分配志向が実際の選挙結果を左右し始める予兆なのかもしれない。

今後、技術革新による労働代替が加速する中で、就業機会を失った若年層を中心に分配政策を求める声が一層強まり、政治サイドも対応せざるを得なくなる可能性がある。一方、トランプ大統領の支持層であるMAGA(Make America Great Again)派に代表される右派は、現状に対して不満であることは同じでも、減税や規制緩和を好む傾向がある。米国の有権者が左派(若年層)、右派(中高年層)に二極分化していくとするなら、政権は両者に配慮した政策を打ち出していく必要に迫られる。左派に配慮した歳出拡大、右派に配慮した減税を同時に実現しようとすれば、財政赤字の拡大に拍車がかかり、長期金利の上昇圧力となる可能性がある。このように、若年層の雇用悪化は将来的に財政ポピュリズムにつながるリスクをはらんでいる。足元の金融政策に加えて、中長期的な米国の政治・経済に影響を及ぼす可能性のあるファクターとして、状況を注視していく必要があろう。

図表5 企業のAI活用方針

(出所)各社決算資料より、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

図表6 分配に関する年齢層別の選好

(出所)ケイト―研究所より、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

- 1例として、Financial Timesの”Why Wall Street fears a 33-year-old political outsider”(2025年6月21日掲載)にて指摘されている