調査部付 みずほ銀行産業調査部 欧州調査チーム出向 主任エコノミスト 川畑大地

調査部 主任エコノミスト 諏訪健太

daichi.kawabata@mizuhoemea.com

加速する防衛力強化の動き

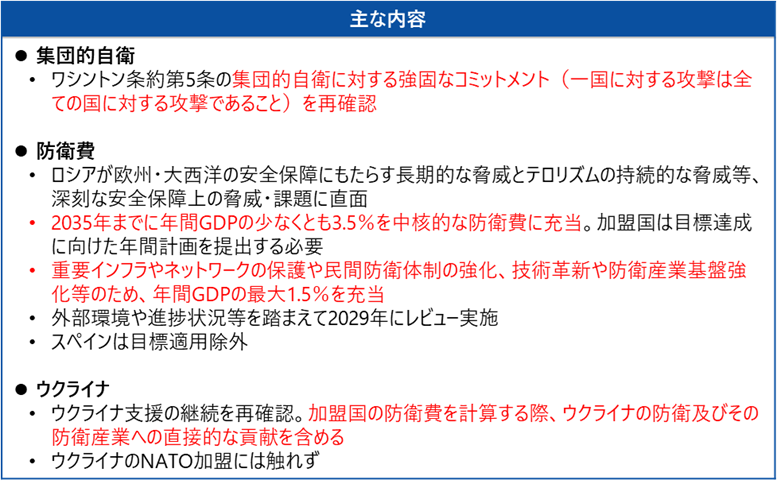

トランプ氏の米国大統領就任後、欧州の安全保障環境は大きく変化した。これまで欧州諸国は、防衛能力・費用負担の両面で米国を中心とするNATO(北大西洋条約機構)に依存してきた。しかし、自国第一主義を掲げるトランプ氏は、防衛支出が少ない国のフリーライドを問題視し、特にNATO加盟国が多い欧州に防衛費を増額するよう圧力をかけてきた。これまでのように欧州防衛への米国のコミットメントが期待できなくなる一方で、冷戦期と同様にロシアによる領土拡大の脅威が再燃している現状を踏まえて、欧州各国が相次いで防衛費増額の方針を表明したほか、EU(欧州連合)も防衛白書(Readiness 2030)や欧州再軍備計画(ReArm Europe Plan)を発表し、欧州全体での防衛力強化を目指している。また、NATOは6月24・25日に開催した首脳会議において、加盟国の防衛支出額の目標をこれまでのGDP比2%から、同5%(中核的な防衛費に同3.5%、サイバーセキュリティや関連インフラに同1.5%支出し、合計で同5%を目指す内容)に引き上げることで合意した(図表1)。

図表1 NATO首脳会談(6月24・25日)共同声明の主な内容

本稿では、足元で加速する防衛力強化の動きにより期待される経済効果を整理するとともに、今後の課題について考察する。

防衛費増額は今後、数年にわたって欧州経済を下支え

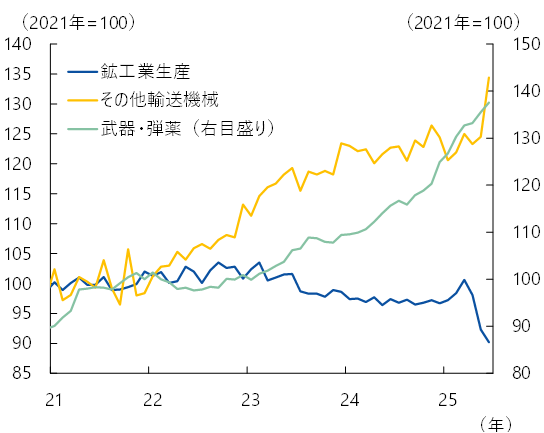

欧州諸国の防衛費(対GDP比)は2014年のクリミア危機を受けて底打ちし、2022年のロシアによるウクライナ侵攻以降は増勢が加速しているが、こうした動きは経済統計にも現れている。図表2にはユーロ圏の鉱工業生産指数を示している。ロシアによるウクライナ侵攻後に深刻化したエネルギーコスト高を受けて全体としては低下傾向だが、「その他輸送機械」は振れを伴いながらも右肩上がりで推移している。その他輸送機械には航空機や船舶等が含まれ、近年高まっている防衛装備品への需要を背景に、ドローンや戦闘機、戦艦、装甲車等の生産が増加していることが増産の一因になっているとみられる。このところ右肩上がりで推移している武器・弾薬の生産と似通った動きをしていることからも、防衛装備品が生産押し上げに寄与していることが示唆される。

図表2 ユーロ圏の鉱工業生産指数

(出所) Eurostatより、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

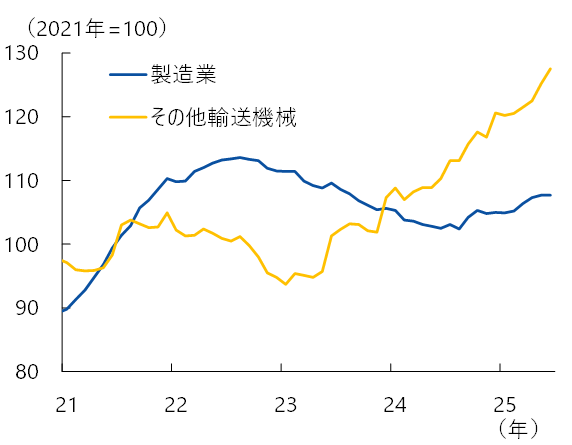

その他輸送機械の増産は中長期的に続き、経済押上げ効果はさらに大きくなるとみられる。欧州委員会による景況感サーベイに含まれるユーロ圏製造業の受注動向を表すソフトデータによると、生産指数と同様に、製造業全体が低迷する中でもその他輸送機械は高水準で推移している。また、ドイツの統計ではあるが、ハードデータでもその他輸送機械の受注残は増加を続けている(図表3)。

図表3 ドイツの製造業受注残高指数

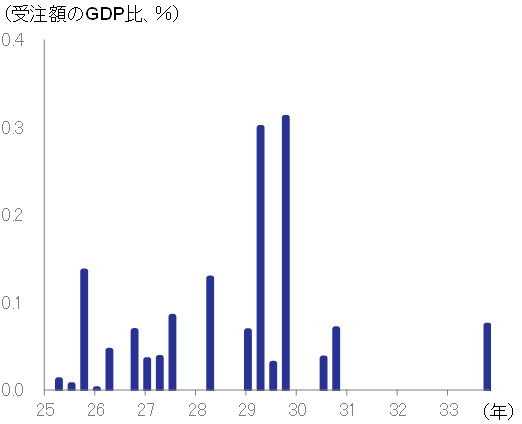

2020年1月から2025年4月までのドイツの防衛装備品受注を集計したデータをもとに、その納期を計算すると、2030年代まで装備品の出荷が続くとみられ、その間、生産を押し上げることが示唆される(図表4)。防衛力強化の動きは足元で加速している模様であり、一部の企業では2040年代まで受注残が積み上がっていると報道されるなど、防衛装備品の生産増による景気下支え効果が長期にわたる可能性が高まっている。

図表4 ドイツの防衛装備品の予想出荷時期

(出所)Wolff et al.(2025)、Eurostatより、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

経済全体への影響について、川畑(2025)と同様の手法で欧州各国が防衛費をGDP比2.0%から同3.5%まで増額した場合の経済効果を試算すると、EUのGDPは1.1%押し上げられると計算される。これは現在の産業構造を元にした試算値であり、一定割合の防衛装備品を米国等から輸入することが前提になっている。しかし、欧州委員会は欧州再軍備計画などで防衛装備品の内製化を進める方針を示している。加えて、川畑(2025)が指摘しているように、防衛関連の研究開発が活発化することで経済全体の生産性を高める効果も期待できる。これらを踏まえれば、中長期的には上記試算値以上の経済効果が生まれる可能性もあるだろう。

財源を巡る政治不安定化や安全保障意識の差がリスクに

このように、今後、継続的に防衛費が増額されれば、経済効果はより大きくより長く続くことが期待されるが、財源をめぐる政治不安定化や、EUやNATO加盟国内での安全保障意識の差異が計画遂行上のリスクになる点には注意する必要がある1。

前述の通り、欧州諸国の多くは防衛費増額に前向きだが、高齢化等により財政負担が増す中での支出増は、財政の悪化とそれに伴う国債利回りの上昇を招くリスクがある。特に、財政基盤がぜい弱な南欧諸国は防衛支出が少ない傾向にあり、EUの財政ルール(安定成長協定)を遵守しながら防衛費目標を達成するのは難しいだろう。そこで、欧州再軍備計画は、例外的な状況でEUの財政ルールから一時的な逸脱を認める国家免責条項の発動を提案している。具体的には、防衛分野の支出に限り、財政ルールから最大で4年間・GDP比1.5%の乖離を認めている。その範囲での秩序だった歳出拡大であれば、加盟国の財政基盤を揺るがすような事態は避けられそうだ。ECB(2025a)は、再軍備計画に沿って防衛費を増額した場合でも、政府債務の著しい増加には至らないと分析している。

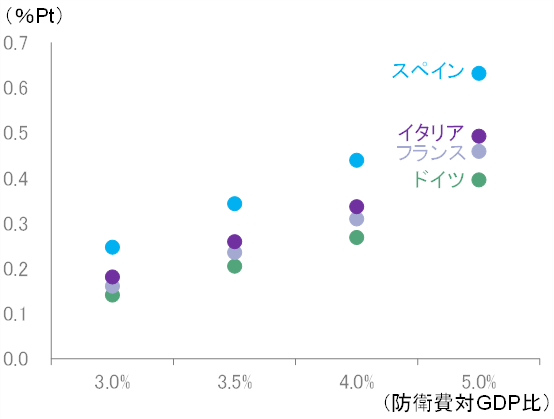

金融市場への影響についても、不確実性はあるものの国債利回りの大幅な上昇に至る危険性は高くない。過去の財政状況と10年債利回りの関係を踏まえて、増額する防衛費を全て国債の増発で賄った場合の金利変動幅を試算すると、その上昇幅は防衛費をGDP比3.5%に増額した場合で0.2~0.4%にとどまる(図表5)。無論、政府債務の増加を背景に長期金利はこれまでより高い状況が続くとみられるが、同時に経済成長も期待できることや前述の通り大幅な財政悪化の可能性が低いこと、加えてECB(2025b)が指摘するように、米国の政策不確実性や成長期待の低下により投資家がポートフォリオを米国偏重からユーロ圏重視へと再配分する動きがあることも、金利上昇を抑制する要因になるとみられる。

図表5 防衛費増額により想定される

各国10年債利回り上昇幅

(出所) Bloomberg、Eurostat、ECBより、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

もっとも、多くの国で財政に配慮しながらの防衛費増額が既定路線という状況は、裏を返せば、支出項目の優先順位付けが必要になることを意味する。それが政治不安を惹起し、EUやNATOで一致した行動をとることを難しくする可能性がある。英国では財政余力が限られる中、労働党政権が財源確保のために福祉支出等を削減し、防衛費増額等の財源を確保する方針を示していたが、有権者からの反発に加えて、伝統的に社会福祉を重んじてきた労働党内からも激しい批判を浴びることになった。労働党は議会の過半数を大幅に上回る議席を有しながら、党内造反により福祉支出削減法案の成立が危ぶまれる事態となり、最終的に政府は当初の支出削減案から大幅な譲歩を迫られた。英国政府は今後、追加の支出削減や増税による財源確保が必要な状況に置かれているが、いずれの場合でも景気下押しやスターマー政権の求心力低下は避けられず、財源が限られる中での防衛費増額の難しさが改めて浮き彫りとなった。

こうした財源を巡る政治不安定化は、英国のみならずEU加盟国でも顕在化しつつある。現に、財政再建が急務となっているフランスでは、政府が社会給付等を実質的に削減する一方で防衛費を増額する2026年度予算案を公表したことを受けて、野党が激しく反発している。フランス議会は過半数を握る勢力がなく、政府が少数与党で構成される極めて不安定な状況であるため、予算審議が本格化する秋に政権が崩壊する可能性が高まっている。欧州各国では近年、極右を含む右派政党やポピュリスト政党が勢力を拡大しているが、政府が防衛費を増額する一方で他の支出を削減すれば、自党の支持拡大を狙うポピュリスト政党が防衛費増額反対を掲げるキャンペーンを打つことで、有権者の不満の受け皿として勢いを増し、防衛支出増額を妨げるおそれがある。また、こうした政党の中には、親ロシア的な立場をとり、NATOや対ロシア防衛を意識した防衛費増額に懐疑的な政党もある2。足元では、親ロシア的な立場をとるスロバキアやハンガリーがNATOの防衛費増額目標改定を批判しているが、右派ポピュリスト政党の勢力拡大に伴い、今後こうした声が大きくなる可能性も否定できない。

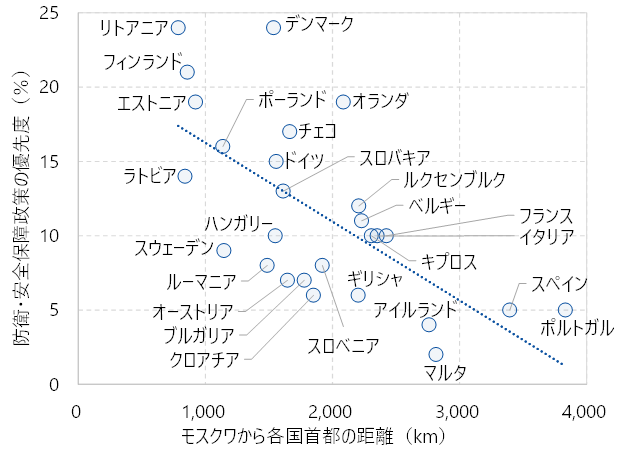

安全保障に対する危機感が国によって異なる点も各国の足並みが乱れる要因になり得る。図表6には、EU加盟各国の首都からモスクワまでの距離と、国民が感じる防衛・安全保障政策の優先度の関係性をプロットしているが、モスクワから距離が離れるほど、防衛・安全保障政策の優先度が低下する傾向が見て取れる。スペインがNATOの防衛支出目標改定に反発し、適用除外となったが、この背景には地理的にロシアによる侵略の可能性が低いこともあるとみられる3。

図表6 EU加盟国民の防衛・安全保障の優先度と地理関係

(出所) 欧州委員会、Googleより、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

NATOが新たに設定した防衛支出の目標は2035年までの達成を目指す中長期的な取り組みであり、欧州各国は今後、複数年での防衛力強化を図る方針だ。しかしながら、息の長い計画であるがゆえに、途中の政権交代や政治情勢の変化等でとん挫するリスクも相応にある。政治的なスタンスや安全保障への意識の違いを背景に、NATOやEU内では早くも温度差が生じている。欧州各国の足並みの乱れが深刻化することによって、防衛費増額に伴う経済押し上げ効果が期待外れに終わったり、そもそもの目的であるロシアの侵略を想定した社会全体での防衛力強化が十分になされず、不安定な安全保障環境が続いて経済活動を阻害したりするリスクがあることも意識しておく必要があるだろう。

[参考文献]

Wolff G.B., Burilkov, A., Bushnell, K., Kharitonov, I., Mejino-Lopez, J., Morgan, T. 「Kiel Military Procurement Tracker 」 (Kiel Institute for the World Economy, https:// www.ifw-kiel.de/publications/kiel-military-procurement-tracker-33232/ )、2025年6月

川畑大地(2025)「「再軍備」を迫られる欧州と日本への示唆~内製化の必要性や財政運営の面で共通の課題~」みずほリサーチ&テクノロジーズ『Mizuho RT EXPRESS』、2025年5月15日

ECB(2025a), “ Medium-term fiscal-structural plans under the revised Stability and Growth Pact ”, Economic Bulletin Issue 3 2025

ECB (2025b) , Financial Stability Review, May 2025

- 1また、EU域内の防衛産業基盤がぜい弱なまま防衛費増額と内製化を急げば、インフレやサプライチェーンの混乱を招く可能性もある

- 2極右政党の多くは各国の主権を重視する立場をとる。そのため、防衛費増額自体は肯定するものの、その動機はNATOやEUが主導する欧州の戦略的自立やロシアの侵略からの欧州防衛ではなく、国家主権の強化や移民対策、治安維持といった内政的かつナショナリズム的な思想に基づく傾向が強い

- 3スペイン国民の間では、1970年代まで続いたフランコによる軍事独裁政権の記憶が新しく、防衛支出増額への反発が強いことも要因の一つと指摘されている