調査部 主任エコノミスト 月岡直樹

naoki.tsukioka@mizuho-rt.co.jp

次期五カ年計画を2035年の中長期目標に向けた折り返し地点と位置づけ

中国共産党が2025年10月20~23日に中央委員会第4回全体会議(4中全会)を開催し、『国民経済および社会発展の第15次五カ年計画の制定に関する建議』(以下『建議』)を採択した。第15次五カ年計画(2026~30年)期間における経済社会政策の基本方針を決定した。『建議』の内容をベースに具体的な数値目標や政策措置を盛り込んだ第15次五カ年計画の要綱は、2026年3月に開催予定の全国人民代表大会(全人代)において決定される。

4中全会とは、5年に1度の党大会(直近は2022年10月)で選出された党中央委員会(委員約200名、候補委員約170名)の委員全員が集まって開催する第4回目の全体会議のことを指す。全体会議は少なくとも年1回開催することが党規約で定められており、今回は主に『建議』の内容を討議した。

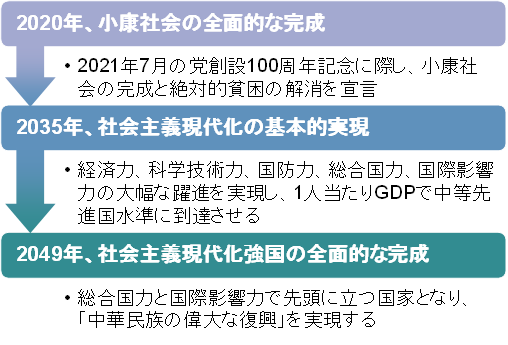

中国にとって第15次五カ年計画は、「小康社会(ややゆとりある社会)の全面的な完成」(2021年7月にその完成を宣言)から2035年の目標である「社会主義現代化の基本的実現」に向けた折り返し地点に当たる(図表1)。このため、『建議』は第15次五カ年計画をこの目標実現のための「基礎を打ち固め、全面的に力を発揮する重要な時期」と位置づけており、「質の高い発展」や「科学技術の自立自強」など7つの主要目標を掲げた上で、「2035年までに経済力、科学技術力、国防力、総合国力および国際影響力の大幅な躍進を実現し、1人当たりGDPで中等先進国水準に到達させる」方針を再確認している(文面としては、現行の第14次五カ年計画の表現から「国防力」と「国際影響力」という言葉が追加された)。具体的な政策でも継続性を重視する傾向がみられた。

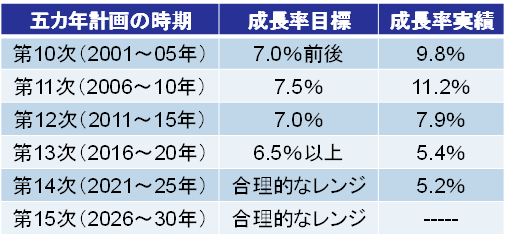

主要目標の1番目に掲げられた「質の高い発展」とは、経済成長一辺倒から脱却し、イノベーションや環境保護を重視して、バランスの取れた持続可能な経済成長を目指すことを意味する。『建議』では「経済成長を合理的なレンジに保持し、全要素生産性を着実に引き上げ、住民の消費率を顕著に高める」とした。中国政府は第14次五カ年計画から経済成長率の数値目標を盛り込まなくなっており(図表2)、その要綱では「国内総生産の年平均成長率を合理的なレンジに保持し、各年度の状況を見て(目標値を)提出する」と明記し、実際に毎年開催される全人代でその年の成長率目標を定める形を続けている。このため、第15次五カ年計画の要綱においても数値を示さず、その年の経済状況に合わせて目標値を設定する運用を続けるものとみられる。

図表1 習近平政権の中長期目標

図表2 五カ年計画の成長率目標と実績

第15次の目標は見込み

(出所) 中国共産党新聞網、中国国家統計局、CEIC、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

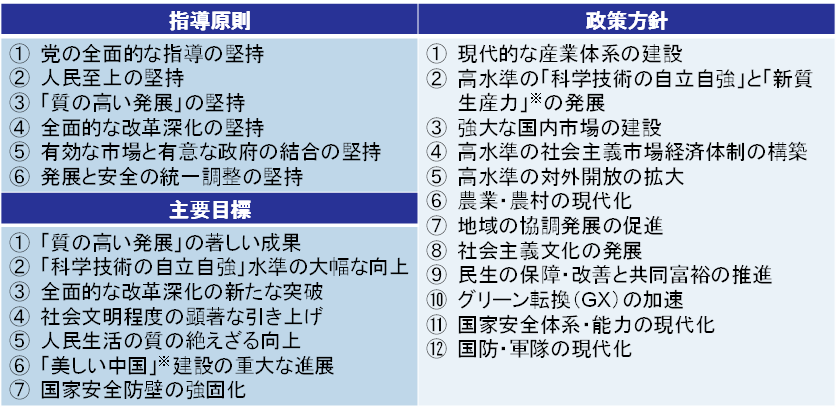

産業振興と「自立自強」を最優先としつつ、内需拡大や対外開放も重視

『建議』が「質の高い発展」目標に対応する政策方針として真っ先に挙げたのは、産業政策としての「現代的な産業体系の建設」であった(図表3)。鉱業、金属、化学、軽工業、紡績、機械、船舶、建築といった従来型の第二次産業でレベルアップと競争力向上を図るほか、新興産業や「未来産業」を育成するとしている。新興産業では具体的な分野として新エネルギー、新素材、航空宇宙、低空経済(ドローン配送や空飛ぶ車など)を、「未来産業」では量子技術、バイオマニュファクチャリング、水素・核融合、ブレイン・マシン・インターフェース(脳と機械を接続して、脳の思考から機械を直接操作する技術)、エンボディドAI(物理的な身体を持つ人工知能のこと。人型ロボットなど)、6G通信を挙げ、「専精特新」(専門性・精密性・特殊性・斬新性)を有する中小企業を後押しし、ユニコーン企業を育成すると明記している。また、「産業チェーンの自主コントロール水準を高める」ことも強調している。これは、西側による対中デカップリングにも耐えうるサプライチェーンの構築と同義といえる。

図表3 第15次五カ年計画の主要目標と政策方針

「新質生産力」とは、ハイテク・高効率・高品質を特徴とした先進的な生産力を指す

(出所) 新華社より、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

主要目標の2番目に掲げられた「科学技術の自立自強」は、政策方針でも2番目に位置づけられた。米中対立が長期化する中、米国の対中輸出規制に対抗し、ハイテク技術の国産化を推進することが依然、習近平政権にとって喫緊の課題となっていることがうかがえる。「科学技術の自立自強」という言葉自体は第14次五カ年計画にも盛り込まれていたが、今回はタイトルに格上げされた形である。

『建議』は、集積回路(IC)、工作機械(マザーマシン)、ハイエンド科学機器、オペレーティングシステム(OS)、先進素材、バイオマニュファクチャリングといった具体的な分野を挙げた上で、そのコア技術においてブレイクスルーを実現するために「通常を超える措置をとる」と強調している。その具体的な内容は不明であるが、習政権が「自立自強」の決意を固めている様子がうかがえる。4中全会に先立つ9月には、中国当局が自国のテック企業に米半導体大手企業のAI向け半導体の購入を停止するよう指示したと報じられているが、これが事実だとすれば、習政権の「自立自強」に向けた自信と覚悟を示したものとみることもできよう。

中国経済はコロナ禍後に内需が低迷し、デフレ圧力が強まっている。『建議』が政策方針の3番目に挙げたのは、「強大な国内市場の建設」による内需の拡大であった。「財政支出に占める公共サービス支出の比率を合理的に高める」などの手段を講じて「住民の消費能力を増強する」ほか、「国家重要戦略の実施と重点分野の安全能力の建設」(通称「両重」)への投資を継続し、地方保護主義を打破するために「全国統一大市場」を建設し、企業間の過当競争を意味する「内巻式」競争を是正するとしている。政策方針の9番目には「民生の保障・改善と共同富裕の推進」が挙げられているが、そこで明記されている雇用の安定や所得格差の是正、社会保障の充実をどれだけ実現できるかが、消費者の将来不安払拭と消費マインドの改善による内需の安定的な拡大を左右することになろう。

対外経済政策については、「高水準の対外開放の拡大」が政策方針の5番目に入った。サービス業の市場開放を拡大し、「人民元の国際化」を進め、貿易をさらに発展させ、対内投資と対外投資の双方で協力を広げ、「一帯一路」を建設するとしている。自国第一主義と貿易保護主義に傾く米国に対し、中国はあくまで多角的貿易体制を擁護し、開放政策を維持するとのメッセージをあらためて発した形である。一方、米国による金融制裁リスクを警戒して「自主コントロール可能な人民元クロスボーダー決済体系を建設する」ことを明記しており、この分野でも「自立自強」を志向していることがみてとれる。

「強国」を目指す習近平政権の姿勢は一貫。供給サイド重視は変わらず

総じていえば、今回の『建議』は習近平政権がこれまで打ち出してきた経済社会政策を網羅するものであった。このため、新味に乏しかったとの見方ができる一方、建国100周年の2049年を目途に「社会主義現代化強国の実現」を目指す習政権の姿勢は一貫していると評価することもできる。『建議』における政策方針の順位(①産業振興、②自立自強、③内需拡大)は、習政権の供給サイド重視が変わっていないことを示唆している。今後5年間、中国の産業競争力の向上と「自立自強」の進展が貿易摩擦の増加や中国の影響力拡大といった形で世界経済を揺るがす展開が続くとみられる。