環境エネルギー第1部 主任コンサルタント 平山 智樹

- ※軽減措置前の負担額に誤りがあったため、p.55 第2段落の6-9行目を訂正いたしました。また、図表6に誤りがあったため、同図表およびp.57 最終段落の5-11行目を訂正いたしました(2022年9月)。

将来の日本の炭素税の制度設計においては、適切な価格シグナルの発揮と、多量な排出を伴う製造業及び光熱費上昇の影響を受ける低所得層に対して、適切な軽減措置や炭素税収の活用を通じた配慮が必要になる。

はじめに

日本におけるカーボンプライシング(CO2排出への価格付け)の導入に係る産業界の関心は高まりの一途にある。昨年来、カーボンプライシングの政策的な議論は、環境省の「カーボンプライシングの活用に関する小委員会」、及び経済産業省の「世界全体でのカーボンニュートラル実現のための経済的手法等のあり方に関する研究会」でそれぞれ検討が進められており、炭素税の具体的な制度設計が今後進んでいくものと思われる。

そこで本稿では、現状のエネルギー関係諸税の制度や負担額を燃料種別及び部門業種別の切り口から整理し、製造業や家計へ及ぼす影響の定量的な分析を交えながら今後の炭素税の制度作りに向けた論点について考察したい。

日本のエネルギー関係諸税の現状把握

本章では、日本の石油石炭税を中心としたエネルギー関係諸税を簡単に紹介した上で、その税率および税負担額について燃料種別および業種別にそれぞれ整理する。

(1)石油石炭税と地球温暖化対策のための税について

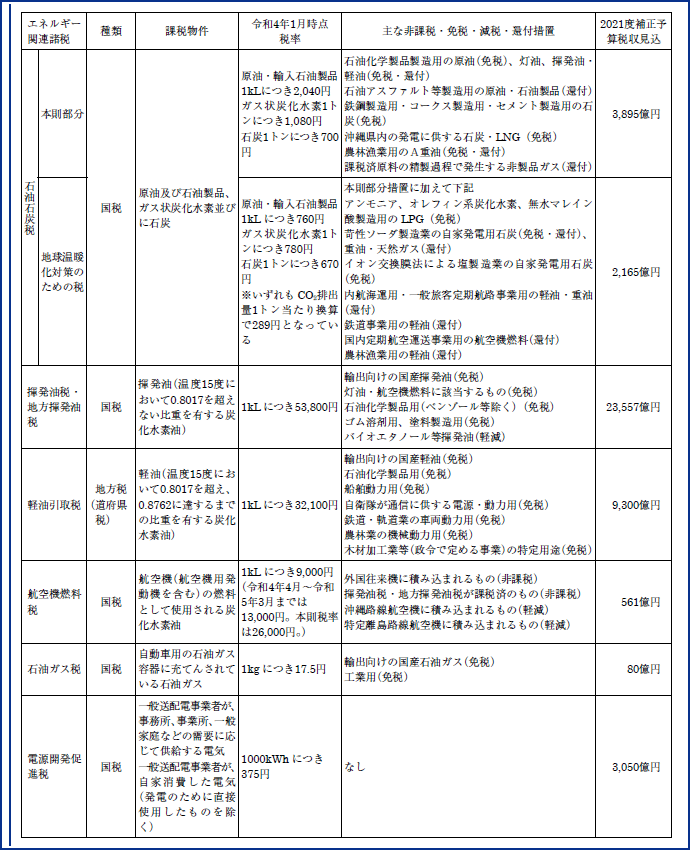

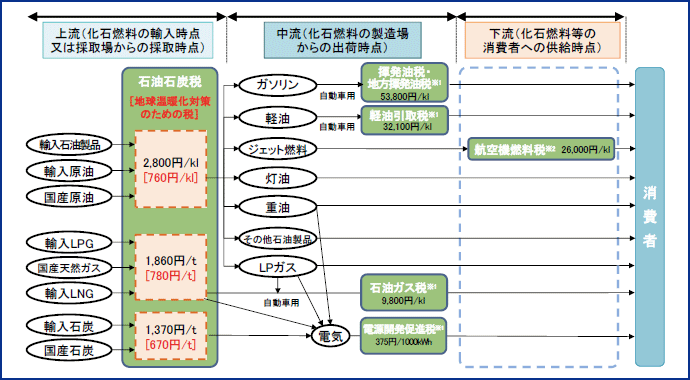

日本における現在のエネルギー関係諸税の概要を図表1に示す。税制としては、石油石炭税、揮発油税・地方揮発油税、航空機燃料税、石油ガス税、電源開発促進税、軽油引取税の6つがある。このうち石油石炭税は、いわゆる“上流課税”と呼ばれる課税方式が採用されており、国内のエネルギーの流通の上流に位置する原油・ガス状炭化水素又は石炭の採掘を行う者、及び国内への輸入を行う者に納税義務が生じる。この点で、その中流・下流に位置するエネルギーの精製・消費段階で課税される他のエネルギー関係諸税と異なっている(図表2)。

石油石炭税は、本則部分と地球温暖化対策のための税(以下、温対税)の2つで構成される。このうちの温対税の部分がいわゆる炭素税となっており、課税対象となる各燃料の税率は燃焼時のCO2排出量に応じて設定されている。現在、日本で導入されている炭素税はこの温対税のみである。

図表1 2022年1月時点の日本のエネルギー関係諸税の概要

※温対税と石油石炭税本則部分の税収は、令和3年度の石油石炭税の補正予算税収見込に、令和2年度予算の比率を乗じて算定。

(資料)財務省、総務省資料よりみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

図表2 2022年度石油石炭税を含むエネルギー関係諸税の課税段階

※1納税義務者が燃料の消費者でない(揮発油税・地方揮発油税:揮発油の製造者及び揮発油の保税地域からの引取者、軽油引取税:契約業者又は元売り業者から現実の納入を伴う軽油の引取者、石油ガス税:自動車用石油ガスの充てん者及び自動車用石油ガスの保税地域からの引取者、電源開発促進税:一般送配電事業者)ため、中流と整理。

※2航空機燃料税は令和4年3月31日まで9,000円/kl、令和4年4月1日から令和5年3月31日まで18,000円/kl 。

(資料)環境省カーボンプライシングの活用に関する小委員会(第13回)資料2をもとにみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

(2)燃料種別に見た日本のエネルギー関係諸税の現状

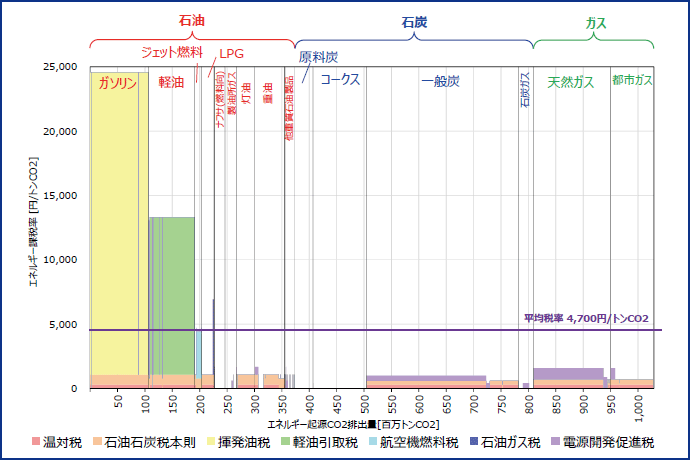

図表3は、縦軸をCO2排出量1トン当たりの炭素税率(円/トンCO2)、横軸をエネルギー起源CO2排出量(2019年度)として、日本のエネルギー関係諸税における燃料別の課税規模を示したものである(長方形の面積が税収額に相当する)。温対税以外のエネルギー関係諸税については、体積あたりや重量あたりの税率が設定されているものを炭素税率に換算している。軽減措置として免税・還付等が設定されている燃料と用途の組み合わせについては、該当部分の炭素税率をゼロとしている。

図表3より燃料種別の税率の特徴を解説する。まず、石油、石炭、ガスの区分でみると、石油の税率が他の燃料と比較して高いことがわかる。特に、ガソリンや軽油などの自動車用燃料の税率が相対的に高い一方、重油・石炭などの主に産業部門で利用される燃料の税率が相対的に低い。これらの燃料種間の税率差は最大で10倍以上に及ぶ。石炭の中でも、製鉄用のコークスやコークス製造に使用する原料炭はすべて免税の対象である。その結果、石炭消費量の4割程度が軽減措置の対象になっている。

図表3の分析において、日本の2019年度のエネルギー関係諸税の税収総額は約4.7兆円(補正後予算ベース)で、同年度のエネルギー起源CO2排出量は約10億トンである。つまり、日本の平均的な税率はCO2排出量1トン当たりおよそ4,700円ということになる(図表3の紫色の実線)。

他方、国際エネルギー機関(IEA)「WorldEnergy Outlook 2021(以下、WEO2021)」は、2050年に世界全体でネットゼロを達成する場合(2050年ネットゼロ排出シナリオ(Net ZeroScenario, NZE))に先進国に求められるCO2排出量1トン当たりの価格を2030年に130USD、2050年に250USDと推計している。すなわち、今後の世界の炭素価格は2030年には日本の現状水準の3倍程度まで、2050年には5倍程度まで上昇するとIEAは予測している。

図表3 CO2排出量1トン当たりで見た日本のエネルギー関係諸税の燃料種別の課税率

※各燃料種内での排出量はエネルギー転換部門、産業部門、業務その他部門、家庭部門、運輸部門の順に並んでいる。例えばLPG

に課税される石油ガス税は運輸部門の自動車向けのみが課税対象となっているため、グラフがLPG の排出量の中で右端寄りに計上されている。グラフの揮発油税は揮発油税・地方揮発油税の双方を含む。

(資料)資源エネルギー庁総合エネルギー統計等を参考にみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

(3)部門業種別に見た日本のエネルギー関係諸税の現状

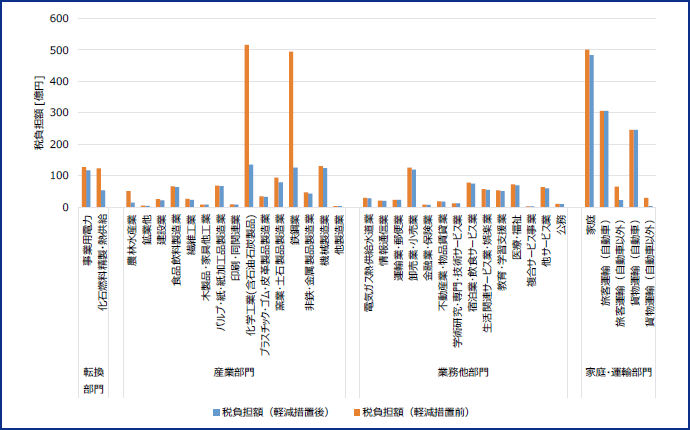

図表4では、現行の炭素税である温対税について、2019年度の税負担額を部門業種別に試算した結果を示す。ここで対象とする負担は、直接的に消費する化石燃料に係る温対税の負担と電力・蒸気の利用に係る温対税の負担、すなわち、温対税による光熱費の増額分を示したものである。具体的には、転換部門における石炭製品・石油製品・都市ガス・電力・蒸気の製造のための炭素税は、需要部門(産業部門、業務他部門、家庭・運輸部門)に100%転嫁されていると仮定しており、転換部門の負担は自家消費分のみとしている。青色の棒グラフ(軽減措置後)は免税・還付措置を考慮した実際の税負担額を示し、橙色の棒グラフ(軽減措置前)は免税・還付措置がなされる前の本来の課税対象で見た場合の税負担額を示している。

なお、(1)で説明したとおり、温対税は上流課税であり、実際に税金を支払うのは化石燃料の輸入業者である。しかし、その輸入業者は税負担を転換部門の事業者に、転換部門の事業者はその負担を需要部門の事業者にほぼ転嫁していると考えられている。したがって、図表4は現状の光熱費における温対税の負担をほぼ反映しているものと考えられる。ただし、光熱費の増額分はそのまま事業者の負担増とはならず、その一部あるいは全部は製品・サービスの販売価格に反映されて、次の事業者へと転嫁される*1。炭素税は、製品製造のための炭素強度に応じて、事業者が販売する価格に反映され、最終消費者の製品選択に価格シグナルを及ぼすことを目的としていることから、上流の事業者の負担は下流の事業者に転嫁され、最終的消費者が全量負担するのが理想とされている。

図表4のグラフにも示す通り、負担額は軽減措置後において産業部門752億円、業務部門547億円、家庭部門483億円、運輸部門577億円、エネルギー転換部門(自家消費相当分)171億円となった。これに対して軽減措置前産業部門1575億円(免税・還付措置前比209%)、業務部門571億円(同104%)、家庭部門500億円(同104%)、運輸部門646億円(112%)、エネルギー転換部門(自家消費相当分)250億円(同147%)となった。製造業に対して軽減措置が手厚く講じられていることがわかる。詳細は次章で論じたい。

- ※軽減措置前の負担額に誤りがあったため訂正いたしました(2022年9月)。

図表4 部門業種別の温対税の負担額の試算(2019年度)

※転換部門の負担(自家消費分は除く)は需要部門に100%価格転嫁され、需要部門の製品売買では一切転嫁していないと仮定した場合

(資料)資源エネルギー庁総合エネルギー統計等を参考にみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。

レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。