調査部経済調査チーム エコノミスト 中信達彦

同 主任エコノミスト 風間春香

tatsuhiko.nakanobu@mizuho-rt.co.jp

リポートに関するアンケートにご協力ください(所要時間:約1分)

(クアルトリクス合同会社のウェブサイトに移動します)

大企業で伸び悩む賃金上昇率。2023年春闘の動向に注目

10月の消費者物価指数(総合)は、エネルギーや食料品等の価格上昇を受けて前年比+3.7%まで上昇した。これに対し、名目賃金は同+1%強の上昇にとどまり、物価の変動を考慮した実質ベースの賃金は減少が続いている。先行き、物価高に負けない持続的な賃金上昇が実現するのか、注目されている。

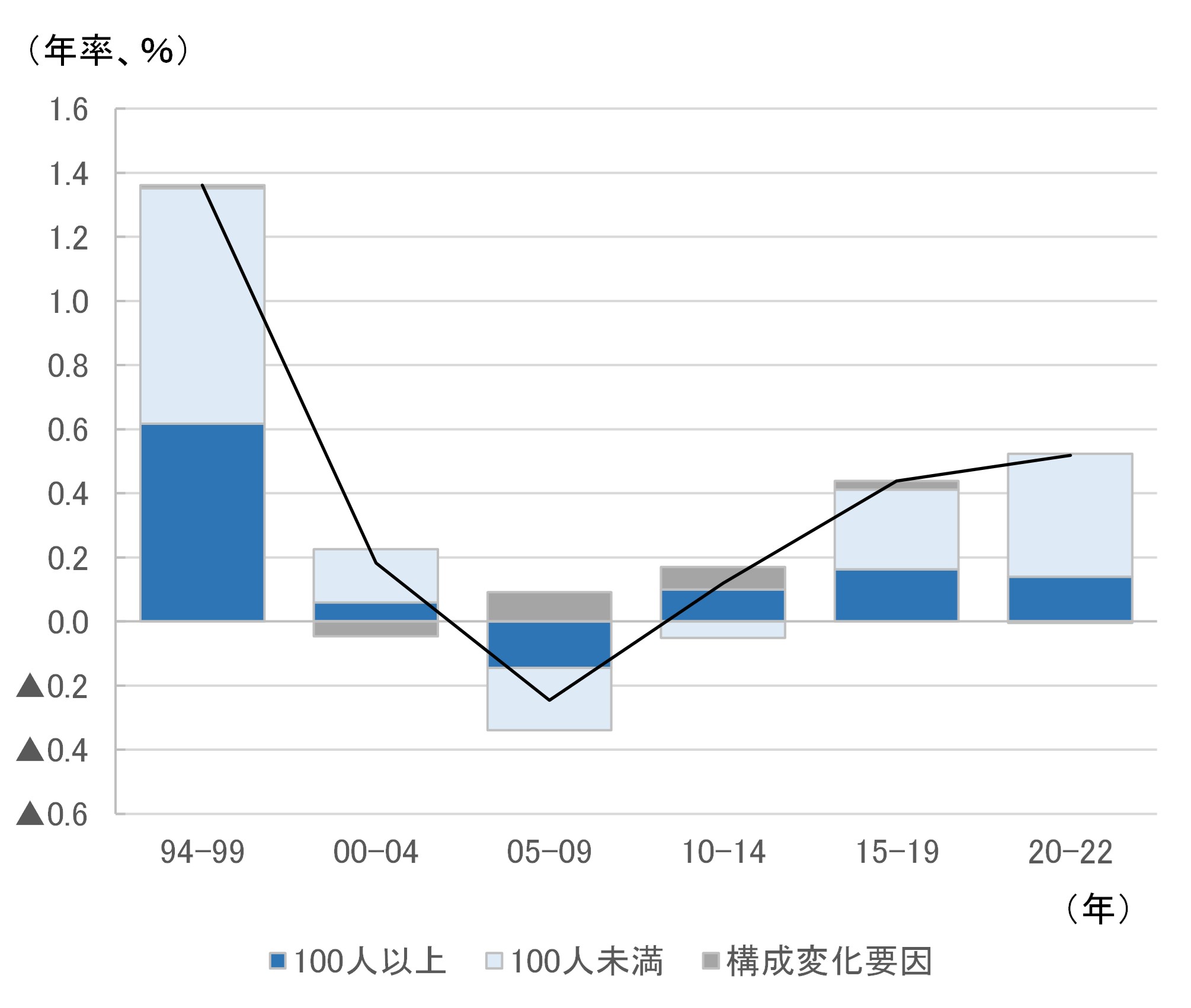

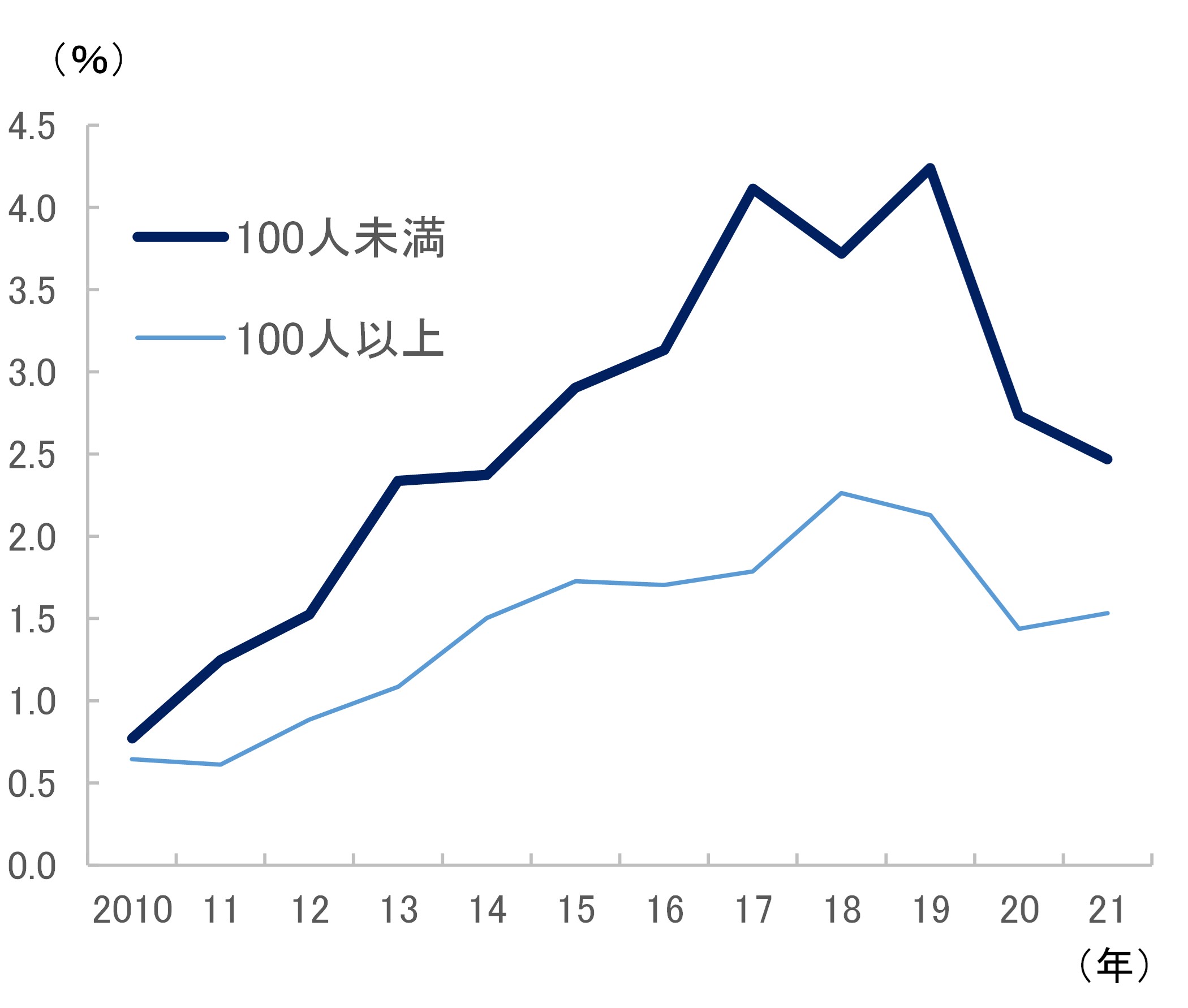

パートタイム労働者を除く一般労働者の賃金上昇率をみると、2010年代後半から従業員100人未満の企業は徐々に上昇率を高めているが、従業員100人以上の企業は伸び悩んでいる(図表1)。中小企業は大企業に比べて人手不足感が強く、欠員率が高い(図表2)。また、より良い条件を求めて転職する労働者も多いことから1 、外部労働市場における労働需給の引き締まりが賃金上昇に結び付きやすくなっているとみられる。

図表1 一般労働者の所定内給与(企業規模別)

図表2 欠員率(企業規模別)

(出所)厚生労働省「雇用動向調査」より、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

一方、大企業の賃金については、春季生活闘争(春闘)における賃金交渉が賃金改定に大きな影響を及ぼすことが知られている。バブル崩壊以降の経済停滞の中、1990年代後半以降における労使の間では、基本給を引き上げる「ベースアップ」よりも、中長期的な雇用の安定が重視されてきた。また、伝統的にベースアップは「実質賃金を維持・向上させるための消費者物価上昇分の確保+生活向上分」という考え方に基づいてきたが2、2000年代のデフレ下において物価上昇に対応する必要性が薄まったことも、ベアが下火になった一因であろう。

2023年の春闘については、労働組合の全国組織である日本労働組合総連合会(連合)が5%の賃上げ(うち、ベースアップ相当分3%程度)を目標にすることを決定した。ここ数年連合は目標を4%にしてきたが、足元の物価上昇を踏まえて1%ポイント引き上げた。これに対して経団連も、2023年春闘に向けた経営側の姿勢として物価高を重視し、ベースアップを中心とする賃上げに理解を示している。そこで本稿では、先行きの賃金動向を占う上で重要な2023年春闘賃上げ率の見通しを示したい。

労働需給のひっ迫や物価高は2023年春闘賃上げ率の押し上げ材料に

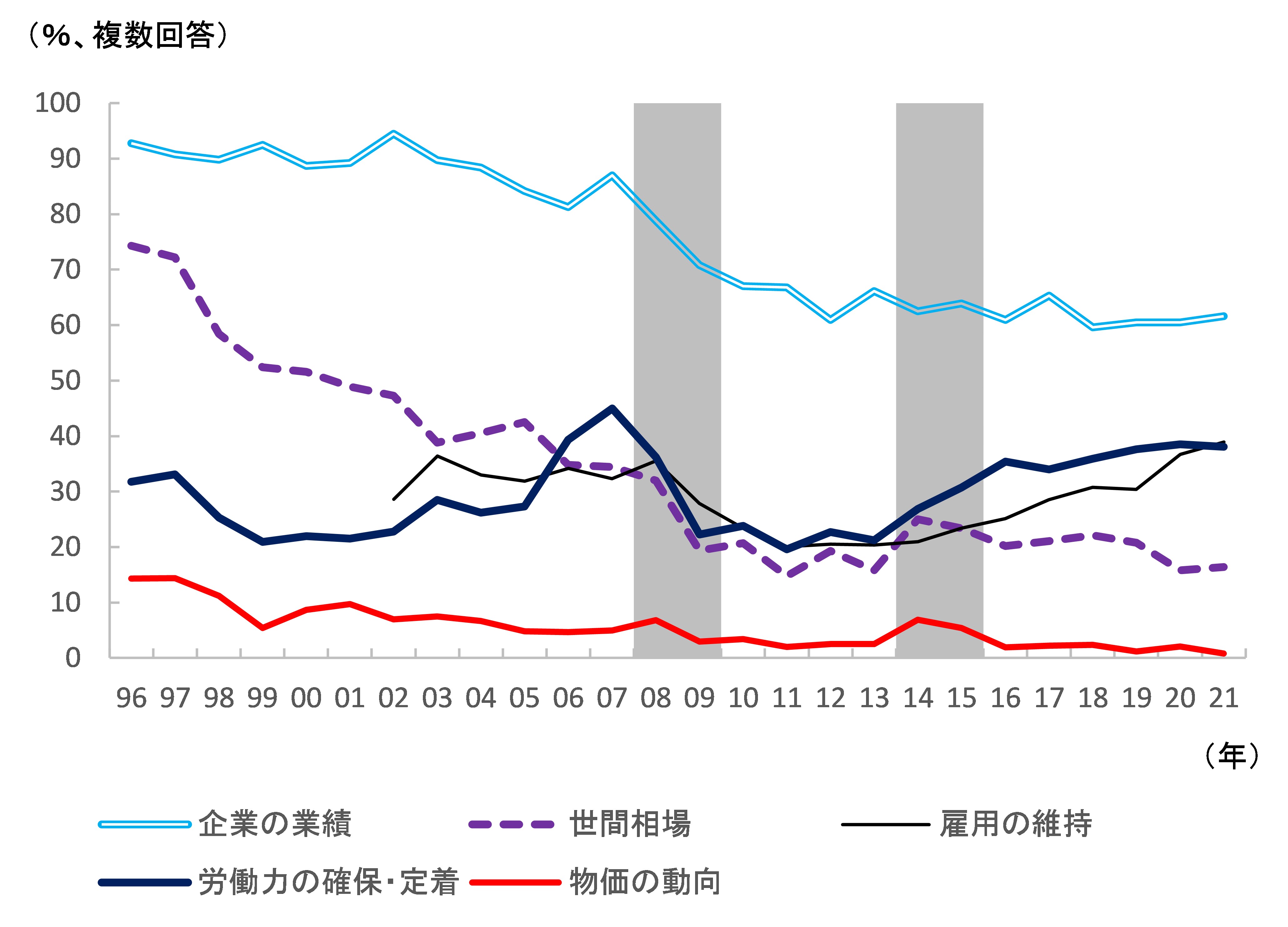

まず、2023年春闘を取り巻く環境について、企業が賃上げを行う理由を踏まえながら検討してみよう。厚生労働省の調査によれば、企業が賃金決定に当たり重視する要素として最も多く挙げられているのが一貫して「企業の業績」である(図表3)。ただし、時系列的な傾向をみると、「企業の業績」を選択する企業割合が低下する一方で、「労働力の確保・定着」が増えている。労働需給の逼迫を背景に、企業が労働力確保のための賃上げを進めようとする状況が見て取れる。労働需給について、日銀短観の雇用人員判断DIはマイナス(人手不足超)の幅が再び拡大し、コロナ前の水準に近づきつつある。さらに足元では全国旅行支援の開始やインバウンドの回復を受けて、とりわけ宿泊・飲食業等のサービス業の人手不足が目立っており、先行き一層の不足超が見込まれる。

図表3 賃金改定の決定にあたり重視した要素別企業割合

(注) シャドウは消費者物価指数(総合)が前年比+1.0%以上上昇した年と翌年。2008年は消費者物価指数(総合)が前年比+1.4%、2014年は消費増税の影響込で同+2.7%上昇。

(出所)厚生労働省「賃金引上げ等の実態に関する調査」より、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

また、これまでは物価上昇が起こらなかったために「物価の動向」は賃金決定の重要な要素となっていなかったが、2023年においては賃上げを後押しする材料になるとみられる。実際、日本商工会議所の調査「商工会議所LOBO(早期景気観測)2022年6月調査」によれば、賃金を引き上げる理由として「物価の上昇」を挙げる企業が約3割と前年12月(約1割)から大きく増加した。なお同調査では、賃金を引き上げた企業の7割以上が「(業績の改善がみられないなかで)防衛的な賃上げ」を実施しているとのことであった。厳しい状況下でありながら、人材確保や物価上昇に対応するために賃金を引き上げる企業の様子がうかがえる。

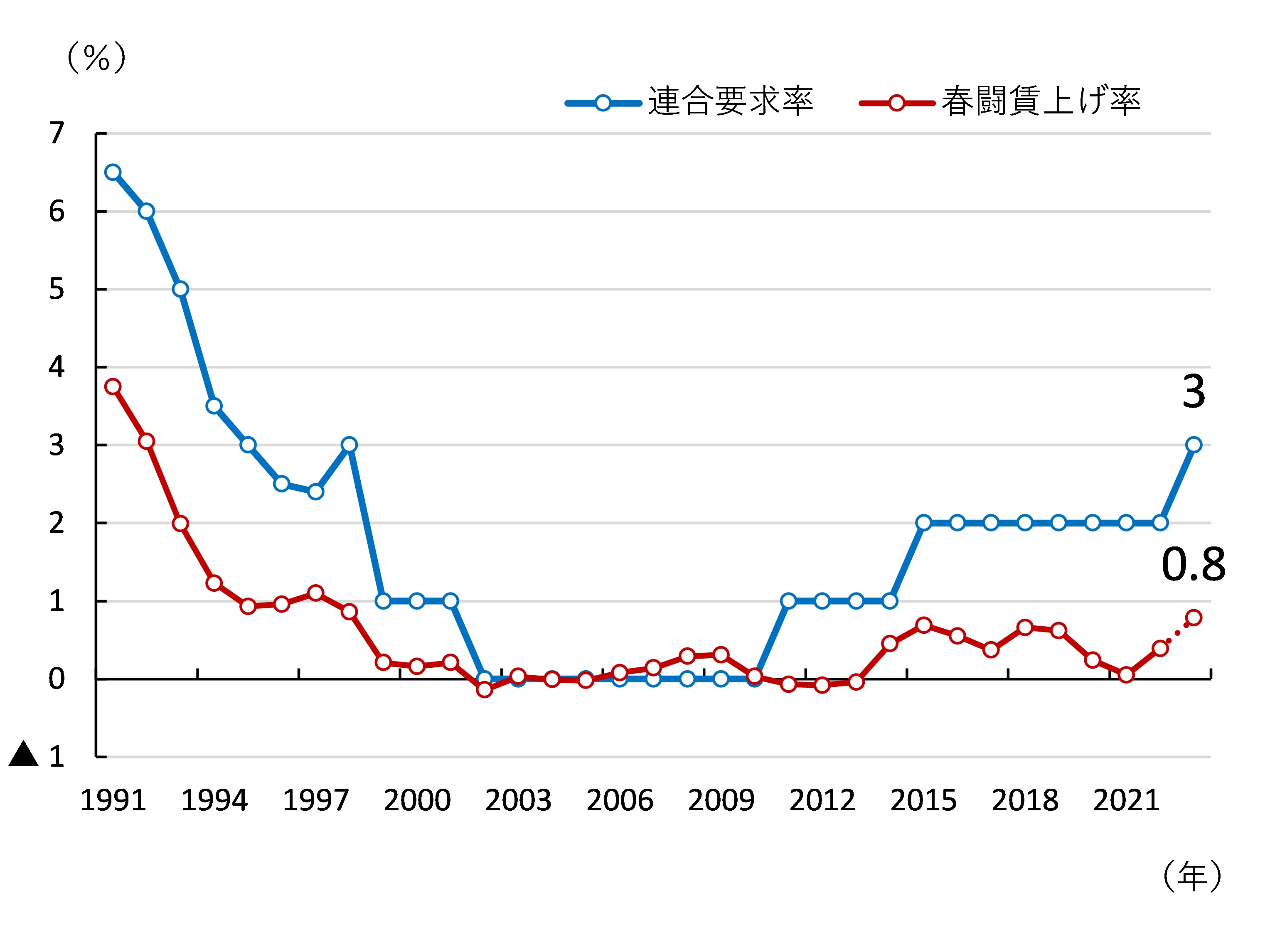

2023年の春闘賃上げ率は2.59%と予測。連合要求には到達しない見通し

以上を踏まえ、みずほリサーチ&テクノロジーズは、2023年の春闘賃上げ率を2.59%(うち、定期昇給分を除くベースアップ分が0.8%)と予測する(図表4)。これが実現すれば1998年(2.66%)以来25年ぶりの高い水準となる。業種別では、深刻な人手不足を背景に、とりわけサービス業等の非製造業における賃上げ率が高まるとみている。3

図表4 賃上げ率(ベースアップ分)

(注)1. 2023年の春闘賃上げ率はみずほリサーチ&テクノロジーズの予測値。

2.1991年~1995年の定期昇給分(賃金カーブ維持相当)は1.8%と仮定してベースアップ分を試算。

(出所)厚生労働省「賃金事情等総合調査の概要」、各種報道より、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

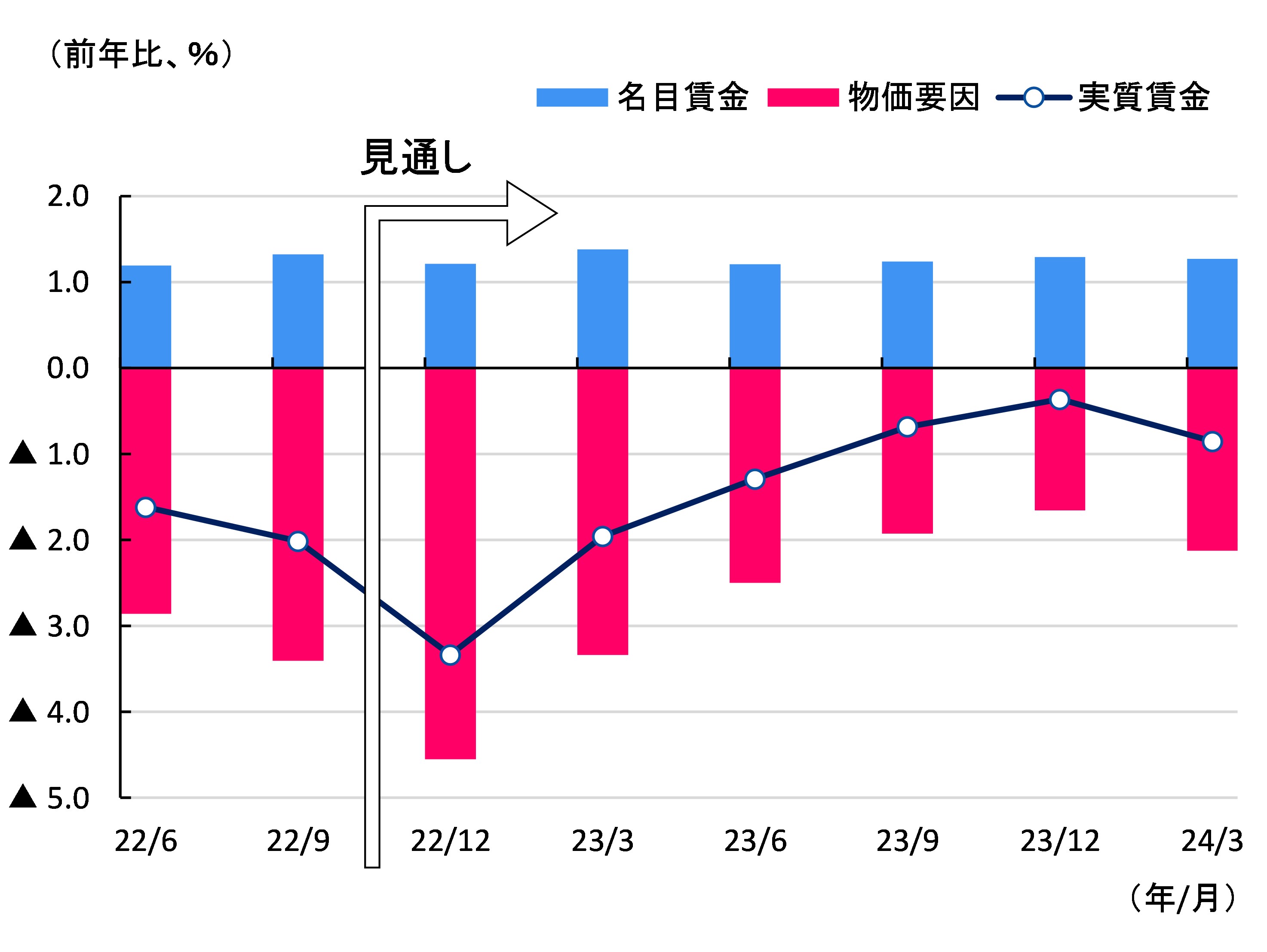

とはいえ、上記の賃上げ率の予測値は連合の要求には遠く及ばない水準である。また、当社の物価予測を踏まえると、実質賃金は減少が続く見込みであり(図表5)4 、物価上昇に負けない賃上げが実現するのは難しいと考えている。その理由は大きく3つある。

図表5 実質賃金の見通し

(注)断層調整値。持家の帰属家賃を除く総合の消費者物価指数にて実質化

(出所)厚生労働省「毎月勤労統計調査」より、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

第一に、燃料費の高騰や仕入コストの上昇に価格転嫁が追い付いていないため、十分な賃上げ原資を捻出できる企業が限られるとみられるからである。帝国データバンクの調査「企業の価格転嫁の動向アンケート(2022年9月)」によると、コスト上昇分を価格に転嫁できている企業は約7割であるが、平均的な価格転嫁率は4割に満たないとのことであった。これはコストが100円上昇した場合に、40円弱しか販売価格に転嫁できていないことを意味する。販売先や消費者等のデフレマインドが払拭し、満足のいく価格転嫁ができる状況にならなければ、十分な賃金の引き上げは難しいだろう。

第二に、今後の海外経済の減速が挙げられる。2023年の世界経済は、インフレと急速な利上げ、ロシアからの天然ガス供給縮小等の影響で、欧米の景気後退入りが見込まれる5。中国経済についても、防疫措置を大幅緩和するなどゼロコロナ政策を実質的に解除する動きがみられる一方、今後は感染再拡大に伴って経済活動の落ち込みと回復を繰り返すとみられるほか、不動産市況の悪化も重石となり、停滞感が残りそうだ。海外経済の減速感が強まれば、輸出企業を中心に企業の賃上げマインドを冷やす可能性がある。

第三に、賃上げの選択肢はベースアップ以外にも考えられるということだ。連合のベースアップ要求が復活した2014年以降、連合と経団連の間では、賃上げをどのような方法で行うのかという点が争点となっていた6。連合があくまでベースアップによる引き上げを要求してきたのに対し、経団連はベースアップを一つの選択肢として複数手段による賃金引き上げを主張してきた。経団連の基本的な考え方を示す「経営労働政策特別委員会報告(経労委報告)」をみると、「基本給、諸手当、賞与・一時金など自社の実情に適した賃金決定を行うことが重要」(2021年)、「一律ではなく、個々の企業に適した対応を検討することが現実的」「ベースアップの実施を含めた新しい資本主義の起動にふさわしい賃金引き上げが望まれる」(2022年)と述べられている。ベースアップは企業にとって恒久的な負担増になるため、個々の企業の事情に応じた対応が取られる可能性が高い。なお、足元では物価高に対応した一時金「インフレ手当」を支給する動きが広がっており、帝国データバンクが11月に実施した調査「インフレ手当に関する企業の実態アンケート」によれば、インフレ手当を「支給した」「支給を予定」「支給を検討中」と回答した企業は合計で26.4%にのぼっている。インフレ手当を検討中とした企業の中には「基本給の大幅な増額はできないが、一時金か期間限定での支援は考えている」とのコメントも見られる。一時的な物価高への手当が給付されることはあっても、安定的・持続的な賃金上昇につながらない可能性が高い点には留意が必要だ。

享受できる賃上げの成果には企業・労働者ごとに差が生じる可能性

上述した内容は平均的な賃上げ率の見通しであるが、最後に、実施される賃上げ率には、個々の企業や労働者によってばらつきが生じる可能性に触れておきたい。

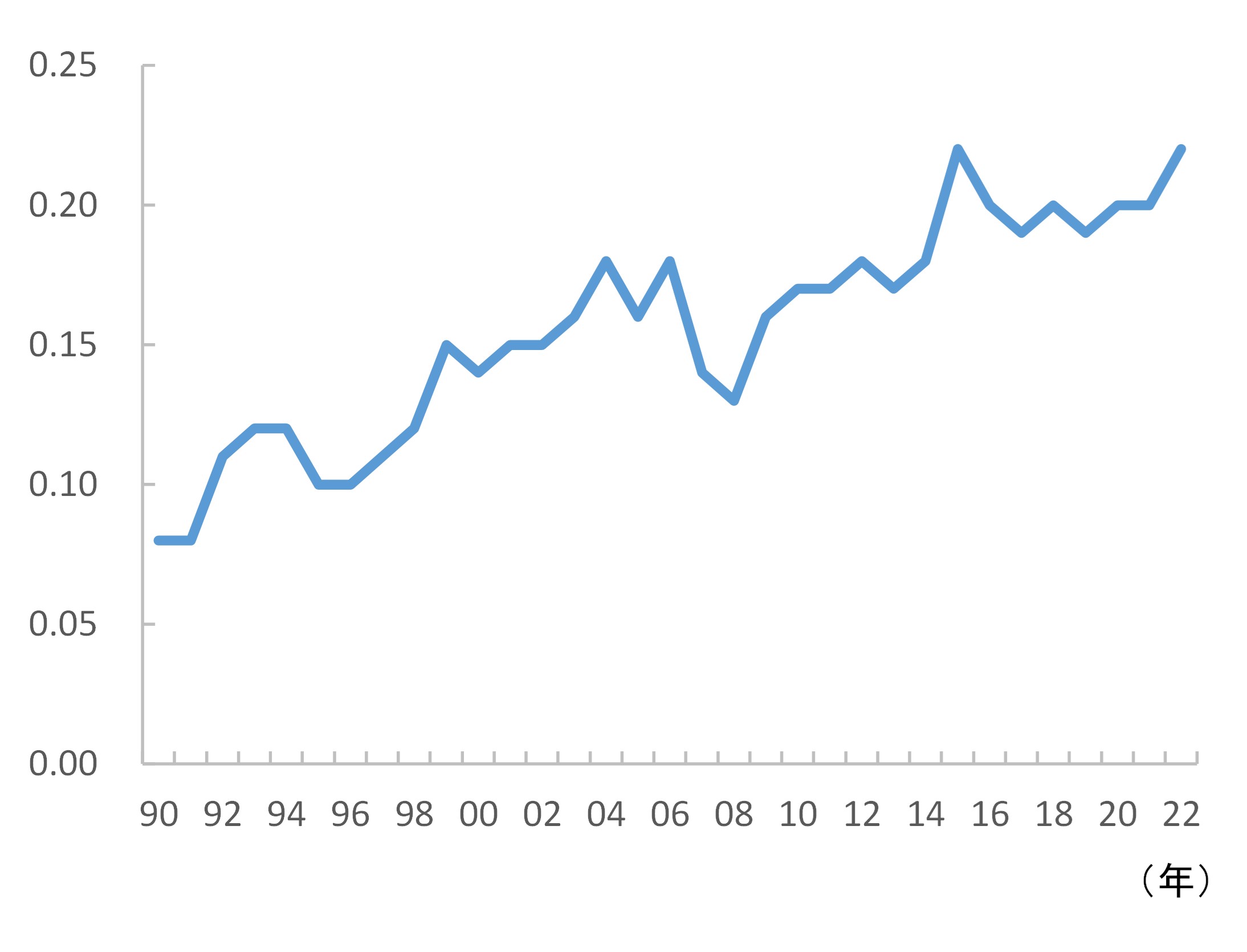

過去の春闘では「パターンセッター」と呼ばれる先導役の労働組合が賃上げを獲得し、その他の労働組合や中小企業に賃上げが波及していくという構図があった。しかし、近年は組合の組織率低下や低成長下における組合の意識変化7等を背景にパターンセッターの不在が指摘され、団体交渉の個別分散化が進んできたと言われる8。賃金改定率の分散係数(ばらつきの大きさを示すもの)をみると、趨勢的に上昇していることが分かる(図表6)。「官製春闘」と呼ばれた2014年以降も分散係数の上昇傾向が続いており、団体交渉の個別分散化の流れは足元でも続いていると考えられる。2023年においても、各企業の事情のなかで、必要な賃金引上げが実施されることになるだろう。

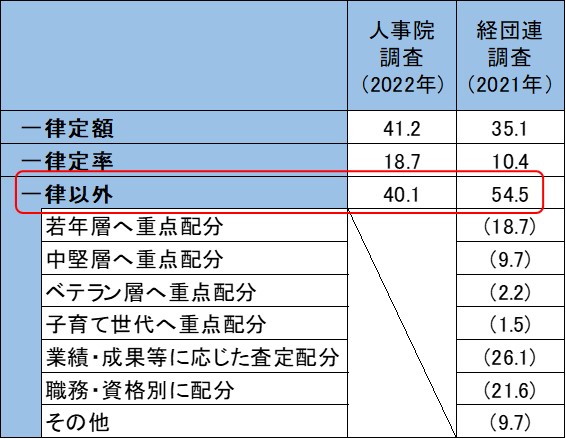

また、近年は企業内でのベースアップの位置付けに変化が生じており、全ての労働者が賃上げの成果を等しく受けられない可能性もある。労働政策研究・研修機構(2022b)によれば、かつてのベースアップは賃金表そのものを書き換えるものであったが、近年は全ての等級の賃金額を一律に増やすのではなく、ベースアップで獲得した賃上げ原資を特定の等級や職位、人事考課の高評価者等に重点を置いて配分する企業が増えていると指摘されている。高度成長期やバブル経済期のベースアップは、インフレを前提とし、賃金の生活給としての機能を維持するためのものであったが、現在のベースアップは、企業の課題解決(外部労働市場への対応、社員のモチベーション向上等)を目的とした配分を行うという、インセンティブとしての機能が追加されているとのことである。実際、一律以外の方法で配分する企業の割合は4割~5割に及ぶ(図表7)。企業の賃上げの成果が等しく個人に行き渡るわけではない点には注意が必要である。

図表6 賃金改定率の分散係数

(出所)厚生労働省「民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況」より、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

図表7 ベースアップの配分方法

(出所)人事院「令和4年職種別民間給与実態調査の結果」、経団連「2021年人事・労務に関するトップ・マネジメント調査結果」より、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

[参考文献]

酒井才介(2022)「年率▲0.8%と1次速報から上方修正(7~9月期2次QE)」、みずほリサーチ&テクノロジーズ『QE解説』、2022年12月8日

首藤若菜(2019)「労働組合は誰を代表しているのか─産別統一闘争を手がかりにして」

総合生活開発研究所(2021)「成果主義・賃金決定の個別化─ 賃金制度改革と集団的労使関係

─」、『連合総研ブックレット』、2021年8月

労働政策研究・研修機構(2014)「2014春闘 労働側の賃上げ要求に向けた動向と展望」、『ビジネス・レーバー・トレンド』、2014年2月25日

労働政策研究・研修機構『日本労働研究雑誌』2019年9月号、2019年8月25日

労働政策研究・研修機構(2022a)「コロナ禍・中長期における賃金の動向と賃金の上方硬直性に係る論点整理」、2022年6月

労働政策研究・研修機構(2022b)「企業の賃金決定に関する研究」、『労働政策研究報告書』、2022年2月25日

- 1厚生労働省「雇用動向調査」によると、2019年の自発的離職者割合(離職者に占める「個人的な理由(結婚・育児・介護等を除く)」を選択した者の割合)は従業員100人未満の企業が76%、100人以上の企業が69%であった。

- 2労働政策研究・研修機構(2014)による。

- 3企業が賃上げに際して重視する企業業績と労働需給の観点から、非製造業の賃上げ率は高まりやすい状況にあると考える。日銀短観(12月調査、全規模合計)の2022年度の経常利益計画によれば、製造業では2019年度対比+28.9%と好調な業績での着地が計画されているが、前述の通り2023年は海外経済の減速が輸出企業等の業績に悪影響を与える可能性がある。対照的に非製造業は同+9.7%の増加にとどまるが、先行きは旅行・外食・インバウンド需要等の増加が続くことで、飲食宿泊サービス等を中心に業績の回復が見込まれる。また、労働需給の予測を日銀短観の雇用人員判断DI(先行き)から見てみると、非製造業(▲39Pt)では製造業(▲33Pt)対比で人手不足感が強く、特に宿泊飲食サービス(▲68Pt)や建設(▲54Pt)では深刻な状況となる見通しである。

- 4実質ベースの賃金を算出する際に用いられる消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)について、みずほリサーチ&テクノロジーズでは2022年度は前年比+3.6%、2023年度は同+2.0%と予測している。2023年度は2022年度対比で上昇率の伸び幅が縮小する見通しだが、ベースアップ分が0.8%であることを踏まえれば、実質ベースの賃金は前年から減少することになる。春闘賃上げ率における定期昇給分を1.8%とすると、実質ベースの賃金が前年対比でプラスになるためには春闘賃上げ率が単純計算で3.8%超(うち、ベースアップ分が2.0%超)になる必要があるが、2023年の春闘で実現する可能性は低いと考えられる。

- 5酒井(2022)による。

- 6労働政策研究・研修機構(2022b)による。

- 7首藤(2019)は、日本で経済が低成長期に入ると、組合が「企業業績の悪化ゆえに賃上げ断念はやむを得ない」との方針を掲げ、マクロ的な賃上げでなくミクロ的な成果配分論の考えのみに支配されるようになった、としている。

- 8首藤(2019)、労働政策研究・研修機構(2022a)による。