国公私立大学での資金運用は現預金・債券が大宗を占め、収益性が低い状況が続いている。魅力的な大学運営のために資金運用の成果を活用することが考えられるが、そのためには規律だった資金運用を行う必要がある。

1. はじめに

国公私立大学の資金運用の状況は現預金・債券中心となっており、現在の低金利環境下、収益性が低い状況 *1が継続している。この背景には、資金運用規制がある国立大学を除外しても、多くの大学において、資金の活用目的を見据えて目標収益率・基本資産配分等を定めていない、つまり、資金運用方針が未整備であることが考えられる。今回は積極的に資金運用を行っている米国の大学基金における資金運用の考え方を基に、日本の大学において資金運用に取り組むための運用方針の整備について、本レポートにてまとめる。

2. 米国の大学基金における資金運用の状況

米国の大学基金の主たる運用原資は寄附金となっている。大学基金の運用資産は米国大学の財務諸表では主にNet

Assets(純資産)の部に計上されていることが多いが、基金とは明示されておらず、資金使途に寄附者からの何らか制限があるか否かのみ分かる形で記載されている。例えば、イェール大学基金(Yale

InvestmentsOffice)が公表する2020年Endowment

Reportでは、同基金の運用資金額は約312億ドル(1ドル=110円換算で約3.4兆円)と報告されている。また、同大学のFinancial

Report

では純資産の部に317億ドルが計上されているが、この内訳として寄附者から資金使途の定めがある資金が273億ドル計上されている。大学基金における運用資金の大宗が資金使途の定めがある寄附金である点、日本の私立大学における第3号基本金や国立大学における寄附金債務(負債の部に計上)と資金の属性としてある程度近しいことが確認できる。

近年の米国の大学基金の運用実績はNACUBO(National Association of Collegeand University Business

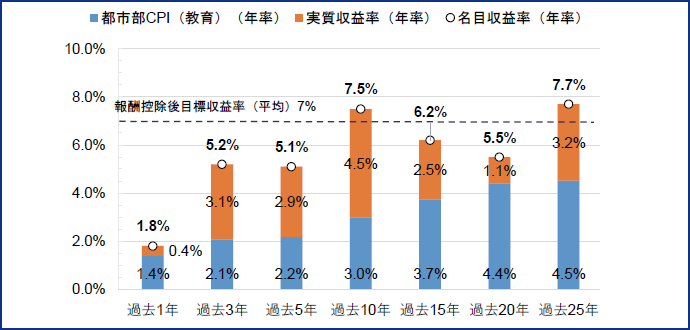

Officers)の2020年調査によると図表1のとおり、2020年の収益率は1.8%であるものの、過去3年収益率は5.2%(年率)、過去5年収益率は5.1%(年率)、過去10年収益率は7.5%(年率)となっている(リターンはドルベース)

*2。

上記の実績は、過去10年の米国都市部の教育関連物価指数が年率約3%の伸びであることを考慮しても実質的な収益率は3%から5%程度であり、非常に良好である。しかし、米国の大学基金における基本資産配分に基づく標準的な目標収益率(報酬控除前)が7.5%であること、また、後述する支出率が4%超であることを考慮すると、やや物足りない水準となっている。

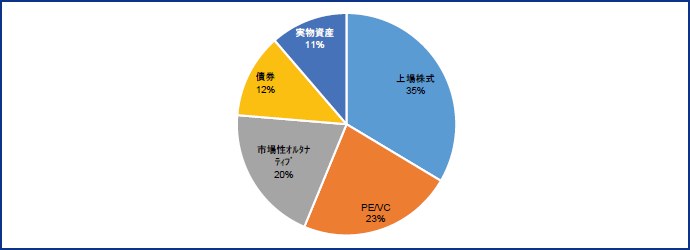

2020年末の資産配分は図表2のとおりであるが、上場株式の配分比率35%、プライベートエクイティ・ベンチャーキャピタル(PE/VC)23%、ヘッジファンド等と推測される市場性オルタナティブ20%、債券12%、不動産やインフラストラクチャー等の実物資産11%となっている。上場株式・PE/VC

といった企業収益・企業価値向上を収益の源泉とする資産への配分が60%近くに上ることは、大学基金の標準的な目標収益率が7.5%であることと整合的と言える。

資金運用の成果については、大学基金の運用資金の一部を取り崩して、大学における毎年の奨学金支給や研究補助、研究施設の維持等に充当している。この運用資金に対する拠出割合は支出率(Spending

Rates)と呼ばれ、NACUBOによると、米国の大学基金の平均的な支出率は4%台半ばであり、大学基金の運用実績は前述のとおり過去5年で5.1%(年率)であるため、近年の運用の成果の大宗は大学運営に充当されている状況にある。なお、拠出額はNACUBO

のアンケートに回答した705校の大学等の総額で233億ドル(2020年)であり、内訳は、奨学金支給に48%、授業カリキュラムの拡充(AcademicProgram)に17%、教授職等への給与(Faculty

Position)に11%等となっている。

大学基金からの資金拠出が大学の事業収入(Operating

Revenue)に占める比率は、私立の高等教育機関で平均12%、公立の高等教育機関では平均3%(2018-2019年の総収入に占める比率)*3となっているが、イェール大学やハーバード大学では事業収入の30%

-40%を占めるまでになっており、大学基金における資金運用は競争力を高め、魅力的な大学運営を行うために必要不可欠な取組となっている。

図表1 米大学基金の報酬控除後の平均収益率(年率)

(資料)NACUBO Public NTSE Tables 2020 NACUBO-TIAA Study of Endowments (NTSE) Results、都市部CPI(教育)は米国労働統計局公表の都市部CPI(教育)季節調整済みより、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成。報酬控除後目標収益率は当社で報酬率を0.5%と仮置きして算出した。

図表2 米大学基金の平均的資産配分(2020年)

(資料)NACUBO Public NTSE Tables 2020 NACUBOTIAAStudyof Endowments (NTSE) Results より、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成。

3. 日本の大学における資金運用への応用 ①目標収益率の設定

資金運用を開始するにあたり課題となるのは、目標収益率の設定である。企業年金では制度設計において必要利回り(予定利率)が設定されているため、その負債特性に基づき目標収益率を設定することが出来るが、大学の資金運用においては寄附金が主たる運用の原資であるため、負債特性に応じた目標収益率の設定ができない。そのため、他校の事例や各運用機関からの意見を参考に目標収益率を設定したという事例もある。

期待収益率の設定方法については、NACUBOでは以下のような算出式を提示 *4している。

Primary Objective(目標収益率)≧ Spending(支出率)+Fee(運用報酬)+Inflation(物価上昇率)

NACUBO の支出方針の決定方法では、過去の支出率を用いた移動平均法等の手法が示され、物価上昇率は高等教育関連物価指数(HEPI:Higher Education Price

Index)が用いられている。上記算出式に具体的な数値を当てはめると、米国の大学基金では支出率が4%台半ばで設定されており、HEPI

は消費者物価指数よりも上昇幅が大きく、概ね2%を超える水準となっている。これに0.5%から1.0%の運用報酬を考慮して、大学基金平均で約7.5%が設定されていると考えられる。

日本の大学の資金運用においても、この算出式を用いて期待収益率を設定することが考えられるが、支出率を何%で設定するかは非常に重要である。過大な支出率を設定して高い目標収益率を設定すると、上場株式等に多く資金配分することになる。株式市場の下落等により運用実績が不芳であった場合でも多額の支出を行うことになるため、資金が目減りし、その後運用実績が回復しても、当初資金額を回復するまでに長い期間を要することになる。そのため、支出率の設定については、国立大学であれば運営費交付金の減少額を目安とすることや、私立大学では私立大学等経常費補助金等の動向を目安とすることが考えられる。

また、日本の消費者物価指数(教育)は過去10年ほぼゼロの伸びとなっているため、経済見通しに基づいた物価上昇率の設定も重要となる。

4. 日本の大学における資金運用への応用 ②基本資産配分の策定

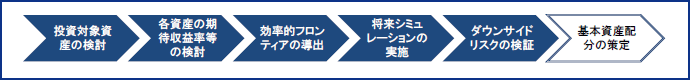

基本資産配分の策定までの一般的なプロセスは図表3のとおりである。

このプロセスにおいて、重要となるのは以下の2つである。

図表3 基本資産配分の策定プロセス

(資料)みずほリサーチ&テクノロジーズ作成。

(1)投資対象資産の検討

日本の資金運用においては、伝統的4資産と呼ばれる国内債券・外国債券・国内株式・外国株式での分散投資が一般的であり、公的年金のGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)の基本ポートフォリオ(基本資産配分)も伝統的4資産で構成されている。(運用の多様化として伝統的4資産の枠内でインフラストラクチャー、プライベートエクイティ、不動産投資が行われているが、2021年3月末時点での投資割合は約0.7%である。)近年は企業年金中心に伝統的4資産を減らし、ヘッジファンド等のオルタナティブを増やす傾向にあるが、その配分割合は約15%に留まっている

*5。

一方、米国の大学基金では、図表2で見たように、投資を行うにあたって高い専門性を求められるPE/VC、市場性オルタナティブ、実物資産(不動産等)が50%以上を占める。そのため、米国トップクラスの大学基金では投資プロフェッショナルを多く抱えているが、日本の多くの国公私立大でそのような陣容を整えることは困難と考えられる。しかし、米国大学基金のような複数資産への分散投資原則をもち、人手やスキルを多く必要としないインデックスベース(各資産の市場全体に追随)の運用を行うだけでも伝統的資産での運用実績を上回る結果を上げることが可能とのリサーチ

*6もある。日本の大学における資金運用の検討においても、市場規模や投資機会、投資収益率等の各種検討を行い、幅広い投資対象資産を選定することが重要である。

(2)ダウンサイドリスクの検証

大学の資金運用において長期投資が極めて重要であり、長期投資をコミットするためにはダウンサイドリスクの検証が欠かせない。ダウンサイドリスクの検証の目的は2つあり、1つ目は資金がどの程度毀損するリスクがあるか把握することにある。大学資金運用の原資が寄附金や(私学では)授業料等であるため、損失発生時に運用を停止するという議論が起きやすい。ダウンサイドリスクの検証を行うことで、運用開始時点で、どういった事象でどの程度まで運用の原資である寄附金等が目減りする可能性があるかを把握しておく必要がある。

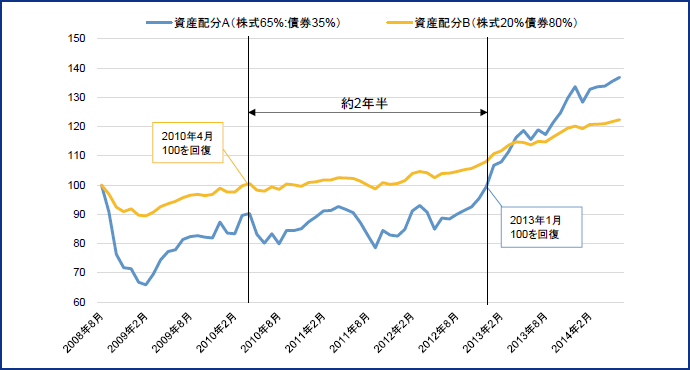

目的の2つ目は、リスク事象により損失が発生した場合でも、その後に想定される市場回復により、どの程度の期間で資金が元本回復するか把握することにある。図表4は、国内債券(Nomura BPI

総合)と世界株式(MSCI

World(配当再投資、円ベース))で運用した場合に、リーマンショックで被った損失を回復するまでにかかった期間を計測したものである。図表4中の資産分配A(株式65%債券35%)は、2008年7月末時点で株式比率65%、債券比率35%で運用を開始した場合の資産額の推移を、2008年7月末を100として示している。資産配分B

で運用した場合、リーマンショックの損失を回復するのは発生から1年半後の2010年4月であるが、資産配分Aで運用した場合は2013年1月であり、実に2年半近くの開きがある。

どのような基本資産配分とするかで上記分析結果は大きく変わるが、大学理事会等でダウンサイドリスクについて認識することは、長期投資を実践するために極めて重要である。

図表4 リーマンショックの影響の回復期間測定結果

(資料)Bloomberg、野村証券、MSCIデータを元にみずほリサーチ&テクノロジーズ作成。分析において運用報酬は考慮せず、月次リバランスを実施している。

5. おわりに

目標収益率、基本資産配分の決定後、運用プロダクトを選定するプロセスに入る。大学の資金運用においては、自家運用により投資信託等に直接投資するか、投資一任契約を締結した委託運用を行うか等幅広い選択肢があり、運用コストを考慮の上、選定を進める必要がある。また、投資後の運用プロダクトのモニタリングも重要であり、資産運用管理委員会等の運営も必要となる。

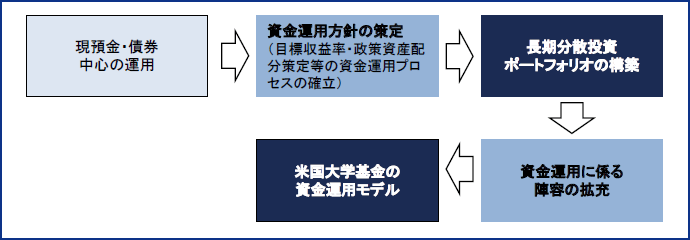

長期的に資金運用を行い、その成果を事業運営に活用するためには、図表5中の長期分散投資ポートフォリオの構築までのプロセスを確立させ、規律だった資金運用を行っていく必要があり、手間と時間を要するように感じる方もいるかもしれない。しかし、前述の米大学基金における投資実績と支出率からは規律だった資金運用を行う意義は高く、実際、イェール大学基金(312億ドル規模)では2003年から2020年までの過去18年間で累積約344億ドル(1ドル=110円換算で約3.8兆円)の運用収益額を獲得し、約175億ドル(同約1.9兆円)の事業収支への繰り入れを行い、競争力のある魅力的な大学運営を行っている。重要な点は、運用資金の成果を事業運営に拠出しながらも、複利効果(運用で得た収益を再投資)を得ることで資金規模が増加している点である。

日本の大学の資金規模は米国の大学基金の規模と大きく異なるものの、低金利環境下、現預金・債券投資により投資の複利効果が限定されているという課題が大きい。今後大学運営においては18歳人口の減少等による事業環境の悪化が懸念される中で、資金運用は重要な課題と考えられるが、寄附金等の大切な資金だからこそ、規律だった長期的な分散投資を行う必要がある。

図表5 米国大学基金の資金運用モデルの応用プロセス

(資料)みずほリサーチ&テクノロジーズ作成。

-

*1日本私立学校振興・共済事業団が公表している「学校法人の資産運用状況」(集計結果、令和2年度)では回答のあった655の大学・短期大学・高等専門学校法人における債券比率は44%、現預金比率は45%となっている。また過去5年間の同調査の資産運用利回り(全体)は平均0.26%(年率)となっていた(過去5年の資産運用利回りは同調査よりみずほリサーチ&テクノロジーズが算出)。

-

*2National Association of College and University Business Officer(s NACUBO)のPublic NTSE Tables 2020 NACUBO-TIAA Study of Endowment(s NTSE)Results より

-

*3Institute of Educational Sciences, National Center of Education Statistics のPostsecondary Institution Revenues より

-

*4NACUBO: 2015 Endowment and Debt Management Forum のEvaluating and Executing Changes to Spending Policy より

-

*5企業年金連合会「企業年金実態調査結果と解説(2019年度)」より作成。厚生年金基金と確定給付企業年金の資産構成割合におけるヘッジファンド4.7%とその他9.7%をオルタナティブとした。

-

*6Investing Like the Harvard and Yale Endowment Funds, Michael W. Azlen, CAIA, Ilan Zermati, 2017

本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。

レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。

(CONTACT)