感染症対策として飲食事業者が取組む「テイクアウト」「キッチンカー」「フードデリバリー」は、デジタル技術の活用により新たな価値創出を実現している点で、ビジネス変革の手法としても注目に値する。

1. コロナ禍における飲食サービスの変容

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、私たちは感染予防のための取組が求められている。具体的には、マスクの着用や小まめな手洗いといった基本的な感染症対策のほか、不要不急の外出自粛やテレワークの実施などがある。その中でも「飲食」の場面は、複数人が屋内に集まり、マスクを外した飲食や会話が行われることが多く、感染リスクが高いとされ、特に感染予防の取組が重要であるという指摘がある。政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会は、「感染リスクの高まる『5つの場面』」として「飲酒を伴う懇親会」「大人数や長時間におよぶ飲食」などを挙げ、飲食の場面における感染症対策の重要性を示している1。

これを踏まえて飲食事業者は、営業時間の短縮や座席数の削減、パーティションの設置や座席の消毒などを行ってきた。しかし、これらの対応により収益機会の制限や、新たな作業負担による事業運営コストの増加といった課題も生じている。そこで、店舗内での喫食提供に拘らず、店舗外での喫食を前提としたサービス提供方法に切り替えている飲食事業者も登場してきた。今回取り上げる「テイクアウト」「フードデリバリー」「キッチンカー」などである。

2020年9月に行われた株式会社プレシャスパートナーズの調査によると、約7割の飲食店がテイクアウトサービスの提供を実施し、そのうち5割以上がコロナの影響でテイクアウトサービスの提供を開始したという2。また、大手フードデリバリーサービスの「出前館」によれば、コロナ禍の1年で加盟店舗数が3倍以上に増加した3。キッチンカーと出店スペースとのマッチングサービス「SHOP STOP」では、2020年の登録店舗数が事業提供開始以来最も高くなった4。

しかしながら、「テイクアウト」「フードデリバリー」「キッチンカー」は目新しいサービスではない。以前より「持ち帰り」「出前」「移動販売」と呼ばれる業態*1は存在してきた。そのため、これらサービスは、昔ながらの飲食サービスが感染症対策として再び注目されたとも考えられるが、提供過程においてデジタル技術を活用しているという点で新しい。

本稿では、飲食サービスの提供形態として存在感を高めている「テイクアウト」「フードデリバリー」「キッチンカー」について、デジタル技術を活用した新しいサービス形態の側面に着目したい。今回実施した飲食事業者における活用事例調査、消費者に対するアンケート調査の分析を通じて、これらサービスの現状と今後の展望について考察する。

2. 「テイクアウト」「フードデリバリー」「キッチンカー」におけるデジタル技術の活用動向

「テイクアウト」「フードデリバリー」「キッチンカー」では、デジタル技術をどのように活用しているのだろうか。その事例から、飲食事業者や消費者にもたらされる新たな価値について検討する。

テイクアウト:飲食事業者のサービス提供の効率化や消費者における待ち時間の有効活用

「テイクアウト」では、注文から商品受け渡しに至る業務プロセスの効率化にデジタル技術が用いられている。例えば、2020年11月にオープンしたテイクアウトのハンバーガー専門店のBlue Star Burgerは、スマートフォンのアプリケーションを活用し、完全非対面でサービスを提供する5。消費者がスマートフォンのアプリケーション上(店頭のタブレット端末でも可能)で注文・支払を行うと、店舗側に注文情報が届く。商品ができあがると、スマートフォンに通知があり、消費者は指定されたピックアップ棚から商品を受け取るという流れである。注文や商品受け渡しの対応を無人化することで、スタッフは調理に集中でき、業務負荷や人件費の大幅な抑制が可能になる。また、スマートフォンからの注文によって、事前決済や完成予定時刻の把握ができるようになり、消費者にも注文の利便性向上や待ち時間を有効に活用できるといったメリットがもたらされている。

フードデリバリー:飲食事業者の配達業務の負荷軽減や消費者が注文できるメニューの充実

「フードデリバリー」では、デジタル技術の活用により、配達サービスを提供する際の業務負荷が軽減されている。従前の「出前」では、配達サービスの提供にあたって、飲食事業者が自ら要員確保や注文受付、要員アサインなどを行う必要があった。しかし、配達代行者と注文情報(注文内容、配達先など)とをリアルタイムでマッチングするフードデリバリープラットフォームを利用すれば、飲食事業者は店頭で配達代行者に商品を渡すだけで配達サービスを提供できるようになる。要員確保からアサインに至る一連の業務を、外部サービスで代替することで、これまで「出前」を提供していなかった店舗でも配達サービスを手軽に始められる6。また消費者も、このプラットフォームを活用すれば、多くの店舗から提供される多様なメニューを簡単に検索できる、配達状況をリアルタイムで確認できるといったメリットがもたらされる。

一方、新たな課題も顕在化してきた。配達代行者を介した新しい配達方法の急速な拡大により、配達員の交通ルール違反や配達トラブルなどが生じている。こうした課題に対し、フードデリバリーサービスを提供する事業者13社は共同で業界団体を設立して、交通安全に関する啓発活動や、配達サービスに関する指針の策定などに取り組んでいる7。飲食事業者、消費者、配達代行者のそれぞれが安心・安全にサービスを提供/利用できる環境が整備されることで、「フードデリバリー」による価値提供のさらなる進展も期待されよう。

キッチンカー:飲食事業者における出店調整に係る手間の軽減や消費者がメニューを選ぶ際の利便性向上

「キッチンカー」では、デジタル技術を活用し、飲食事業者の出店スペース確保に要する手間の軽減が図られている。従前の「移動販売」では、オフィス街や商業施設などのスペース管理者が出店者を個々に募集していた。また出店料金もそれぞれ異なるため、「移動販売」を行う飲食事業者は、出店の都度、スペースの探索や料金交渉を個別に行う必要があった。これに対し、飲食事業者は出店スペースをマッチングするサービスを利用することで、出店の交渉に要する負担を大幅に軽減できる。例えば前述の「SHOP STOP」では、全国で500箇所以上の出店スペースの検索が可能で*8、出店料金も歩合制で統一されている9。こうしたサービス利用することで、「キッチンカー」を出店したい飲食事業者が、簡単に出店スペースの確保ができるようになった。また消費者にとっても、近隣の出店情報をWEB上で一括して確認でき、店舗やメニューの選択の利便性が高まるだろう。

このようなデジタル技術の活用により、「テイクアウト」では注文や商品受け渡しの効率化を、「フードデリバリー」では配達業務の外部サービス化を、「キッチンカー」では出店交渉の手間軽減を、それぞれ実現している。また消費者も、「待ち時間の有効活用」や「注文できる店舗数やメニューの充実」等、飲食サービスを利用する際の利便性を高めている。「テイクアウト」「キッチンカー」「フードデリバリー」は、デジタル技術を組み込むことで、飲食事業者と消費者の双方にとって従前の「持ち帰り」「出前」「移動販売」では実現が難しかった新たな価値を生み出している。

3. 消費者からみた飲食サービスの利用状況と利用意向

次に、これらサービスのコロナ禍での利用状況や、これらサービスのメリットと消費者が飲食サービスを利用する際に重視する項目との関係を分析するため、「新型コロナ流行に伴う食生活の変化に関する調査」で実施したWebアンケート調査の結果を紹介しよう。

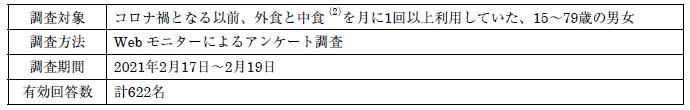

本調査は、定期的に飲食サービスを利用する習慣のある、全国の10~70代の男女(n=622)を対象とし、コロナ禍における「テイクアウト」「フードデリバリー」「キッチンカー」の消費者の利用状況や感染予防に繋がる行動の実践状況、外食を利用する際の考え方について訊ねたものである(図表1)。なお調査期間中は、首都圏を含む10都府県に緊急事態宣言が発出され、時短営業(20時まで)や酒類提供時間の短縮(19時まで)といった飲食の場面における感染拡大防止の措置が講じられていた10。

図表1 アンケート調査概要

(資料)みずほ情報総研(現:みずほリサーチ&テクノロジーズ)(2020)「新型コロナ流行に伴う食生活の変化に関する調査」より筆者作成

コロナ禍での消費者の利用状況

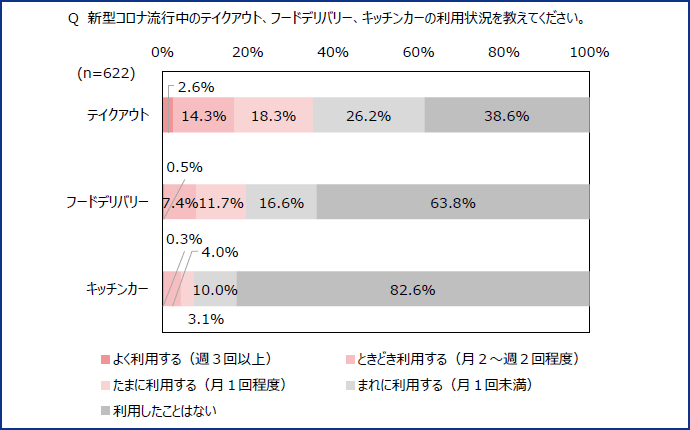

コロナ禍における「テイクアウト」「フードデリバリー」「キッチンカー」の利用率*3を見ると、「テイクアウト」は35.2%、「フードデリバリー」は19.6%、「キッチンカー」は7.4%となった(図表2)。「キッチンカー」は、オフィス街やイベント会場など、人々の集まる場所への出店が中心であり、コロナ禍の影響で都心部などでの利用が少なかったと考えられる。コロナ禍以前の2019年に行われた調査における「テイクアウト」や「フードデリバリー」の利用率は、「テイクアウト」が約4割(マイボイスコム株式会社調べ)11、「フードデリバリー」が約1割(MMDLabo株式会社調べ12であったという。これらサービスはコロナ禍で外食市場が大幅に縮小13する中でも一定程度利用されており、堅調な推移が窺える。

次に、コロナ禍における「デジタル技術を活用した感染予防の行動」に注目し、これらサービスの利用者に見られる特徴を検討してみよう。

今回のアンケート調査では、コロナ禍におけるデジタル技術を活用した感染予防の行動として、「オンラインショッピングでの食品・日用品の購入」「オンラインショッピングでの食品・日用品以外の購入」「習い事などのオンラインでの実施」「動画配信サービスの利用」「コンサートなど、有料のオンラインイベントの参加」「オンライン飲み会、友人・知人とのビデオ通話」の実践状況を訊ねた。これらの行動のいずれかについて「よく利用する」または「ときどき利用する」と回答した人を「デジタル利用積極層(n=378)」、いずれも「あまり利用しない」「全く利用しない」と回答した人を「デジタル利用消極層(n=244)」とし、2グループに分類した。

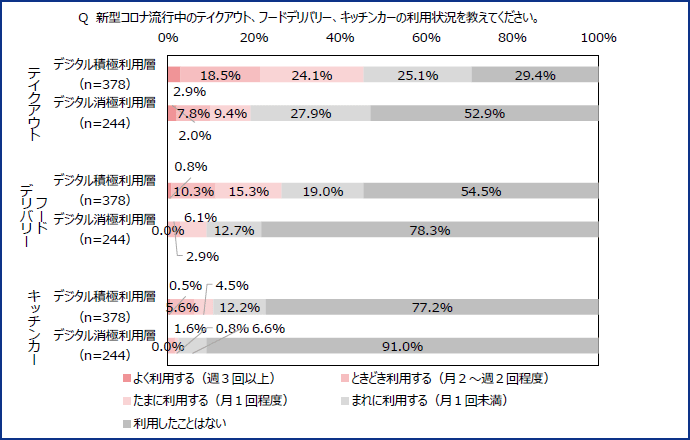

このデジタル利用積極層およびデジタル利用消極層について、「テイクアウト」「フードデリバリー」「キッチンカー」の利用状況を分析した(図表3)。デジタル利用積極層の利用経験率を見ると、「テイクアウト」は45.5%、「フードデリバリー」は26.4%、「キッチンカー」は10.6%であった。他方、デジタル利用消極層は、「テイクアウト」で19.2%、「フードデリバリー」で9.0%、「キッチンカー」で2.4%に留まった。両者を比較すると、デジタル利用積極層の各サービスの利用率は、デジタル利用消極層よりも2倍以上高くなっている。このことから、これらサービスは特に、デジタル技術を積極的に利用する人々にとって身近で利用しやすいサービスであると考えられる。

図表2 コロナ禍における「テイクアウト」「フードデリバリー」「キッチンカー」の利用状況

(資料)みずほ情報総研(現:みずほリサーチ&テクノロジーズ)(2020)「新型コロナ流行に伴う食生活の変化に関する調査」より筆者作成

図表3 コロナ禍における「テイクアウト」「フードデリバリー」「キッチンカー」の利用状況(デジタル利用積極層/デジタル利用消極層

(資料)みずほ情報総研(現:みずほリサーチ&テクノロジーズ)(2020)「新型コロナ流行に伴う食生活の変化に関する調査」より筆者作成

消費者が外食を利用する際に重視する項目

次に、消費者が外食を利用する際に重視する項目(≒飲食サービスに対するニーズ)に注目して、「テイクアウト」「フードデリバリー」「キッチンカー」の利用が見込まれるシーンを検討する。

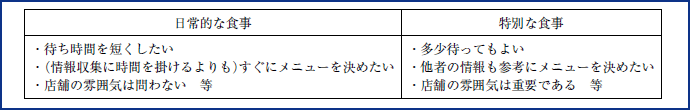

飲食サービスに対するニーズといっても、私たちが飲食サービスを利用するシーンは様々であり、ニーズもそれぞれ異なるだろう。シチズン時計株式会社が実施した待ち時間に関する調査によると、「待ち時間の限度」は、ランチタイムで「10分まで」が最多となる一方、人気飲食店の行列は「30分まで」覚悟するという回答が多い14。また飲食店の選び方に関する株式会社ヴァリューズの調査では、「飲食店の情報収集」を行う割合は、「家族との食事」が「1人での食事」より大幅に高いという15。飲食サービスの利用シーンを、①勤務や授業の間の昼休みや外出の合間といった「日常的な食事」と、②会食や宴会、デート、懇親会といった非日常的な場面での「特別な食事」に区分すると、図表4のようなニーズの違いがあると考えられる。

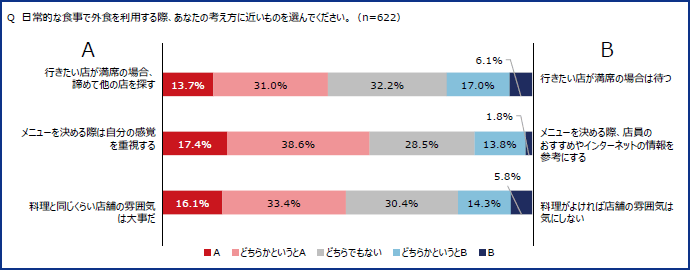

今回のアンケート調査では、飲食サービスを利用する際に想定される対照的な価値観(例:「満席の場合に諦めるか、待つか」等)のシーンによる違いを調査した*4。

日常的な食事において外食を利用する際の考え方を訊ねたところ、待ち時間について「行きたい店が満席の場合、諦めて他の店を探す」(44.7%)が「行きたい店が満席の場合は待つ」(23.1%)を上回ったほか、メニューの判断基準については「メニューを決める際は自分の感覚を重視する」(56.0%)が「メニューを決める際、店員のおすすめやインターネットの情報を参考にする」(15.6%)を上回った(図表5)。このことから、日常的な食事では「(入店までの)待ち時間を短くしたい」「(情報収集に時間を掛けるよりも)すぐにメニューを決めたい」といったニーズがあるとみられ、「テイクアウト」「フードデリバリー」「キッチンカー」が消費者にもたらす利便性に関する付加価値(「待ち時間の有効活用」や「注文できる店舗数やメニューの充実」)は、日常的な食事におけるニーズに訴求できる可能性がある。

他方、特別な食事において外食を利用する際の考え方を訊ねたところ、「行きたい店が満席の場合は待つ」は26.8%、「メニューを決める際、店員のおすすめやインターネットの情報を参考にする」は22.0%で、日常的な食事における同じ項目よりも高い(図表5、6)。「待ち時間の有効活用」や「注文できる店舗数やメニューの充実」等の付加価値に関わる回答は日常的な食事よりも低く、これらサービスに魅力を感じにくいと考えられる。さらに店舗の雰囲気についても、「料理と同じくらい店舗の雰囲気は大事だ」と回答する割合は61.3%と日常的な食事(49.5%)を上回っている。日常的な食事でも店舗の雰囲気への関心はあるものの、特別な食事において店舗の雰囲気が特に重視されていることが窺えよう。

今回のアンケート調査結果から、「テイクアウト」「フードデリバリー」「キッチンカー」は主に、利便性が重視され、店舗の雰囲気の重要度が相対的に高くない日常的な食事での利用に適していると考えられる。一方、利用シーンや対象者次第を捉え直すことで、日常的な食事以外でもこれらサービスが使われる可能性がある。

例えば、注文・配達の時間や場所を柔軟に設定できる「フードデリバリー」を活用することで、スポーツ観戦の合間に会場外の店舗の料理を客席まで届けてもらうことができる16。別の例として、「キッチンカー」の出店スペースのマッチングサービスにより、これまで昼食時のみ出店してきたビジネス街で、夜間もアルコールを提供する店舗が出店しやすくなり、屋外で短時間の飲み会を楽しめるようになる17。デジタル技術を活用し、特別な食事における飲食サービス利用の物理的・心理的な障壁を軽減することで、料理と喫食場所の新たな組み合わせによる利用シーンの創出にも繋がるのではないか。

図表4 日常的な食事と特別な食事における、外食に対するニーズの違いの例

(資料)筆者作成

図表5 外食を利用する際の考え方(日常的な食事)

(資料)みずほ情報総研(現:みずほリサーチ&テクノロジーズ)(2020)「新型コロナ流行に伴う食生活の変化に関する調査」より筆者作成

図表6 外食を利用する際の考え方(特別な食事)

(資料)みずほ情報総研(現:みずほリサーチ&テクノロジーズ)(2020)「新型コロナ流行に伴う食生活の変化に関する調査」より筆者作成

4. アフターコロナにおける飲食サービスの展望とビジネス変革への期待

本稿では、飲食事業者におけるデジタル技術を前提とした「テイクアウト」「フードデリバリー」「キッチンカー」の活用例と、これらサービスの利用に関する消費者アンケート調査の結果を紹介してきた。

今回の事例から、「テイクアウト」「フードデリバリー」「キッチンカー」の導入によって、飲食事業者は店舗を運営する際の業務負荷軽減を、消費者は飲食サービスを利用する際の利便性向上を実現していることが窺える。アンケート調査からは、これらサービスがコロナ禍でも一定程度利用されていることや、特にデジタル技術を積極的に利用する人々と親和性が高いことが見えてきた。また、日常的な食事に訴求しやすい一方で、新しい飲食体験の提案といったサービス提供の工夫により、特別な食事での活路もある。

これらのサービスにおいて実践されるデジタル技術の活用は、単純な感染症対策としてではなく、今回紹介したサービス提供形態以外の飲食事業者にとっても、新たな付加価値の提供手段となり得るのではないか。「テイクアウト」「フードデリバリー」「キッチンカー」は、感染症対策が求められるコロナ禍だけでなく、コロナ収束後も人々に身近なサービスとして定着し、さらに活用されていくことが望まれる。

飲食事業者にとって、コロナ禍は事業運営上の大きな危機であるが、この危機に対処するための試行的な取組は、飲食業におけるビジネス変革に繋がりうる。コロナ禍を転機とし、飲食事業者における課題解決や提供価値向上に資する新たな取組が進むことを期待したい。

注

-

*1本稿では、デジタル技術の活用を前提とした「テイクアウト」「フードデリバリー」「キッチンカー」の比較対象として、デジタル技術を活用せずにサービスを提供する業態を「持ち帰り」「出前」「移動販売」とする

-

*2飲食店や小売店等、家庭外で商業的に調理・加工されたものを購入して食べる形態のサービスを指す。本稿で取り上げる「テイクアウト」「フードデリバリー」「キッチンカー」は中食に該当する

-

*3コロナ禍で飲食サービスを「よく利用する」「ときどき利用する」「たまに利用する」と回答した(=月1回程度以上利用している)人の合計

-

*4アンケート結果の数値は、「A(B)に近い」「どちらかというとA(B)に近い」の合計を示す

参考文献

-

1.内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室「感染リスクが高まる『5つの場面』」

-

2.

-

3.株式会社出前館「加盟店舗数推移」

-

4.

-

5.

-

6.

-

7.

-

8.株式会社Mellow「キッチンカーで開業を検討されている方へ」

-

9.株式会社Mellow「キッチンカー(移動販売)出店料の目安は?失敗しない営業のために大切なこと」

-

10.

-

11.

-

12.

-

13.

-

14.シチズン時計株式会社「ビジネスパーソンの『待ち時間』意識」

-

15.

-

16.

-

17.

本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。

レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。

(CONTACT)

お問い合わせ

お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

サービスに関するお問い合わせはこちら

メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。

mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp

その他のお問い合わせはこちら

mhricon-info@mizuho-rt.co.jp