社会動向レポート PPP/PFI活用の視点から 多様化するスポーツ施設の今後のあり方

2022年

戦略コンサルティング部

長谷川 薫

石川 裕康

加藤 隆一

髙森 惇史

公共スポーツ施設は、近年、あり方が大きく変化しており、施設のポテンシャルを引き出す整備・運営手法も多様化している。そこで先駆的な取り組みや事業化の視点を解説するとともに、今後の展望等について考察する。

1. はじめに

2022年6月、政府は「経済財政運営と改革の基本方針2022(骨太の方針2022)」において、「新しい資本主義」の実現に向け、重点投資分野における官民連携投資の基本方針と、新しい資本主義が目指す、民間の力を活用した社会課題の解決に向けた取組等に関する改革の方向性を示した。その中では「PPP/PFIの活用等による官民連携の推進」として、「PPP/PFIアクションプラン(令和4年改定版)」に基づいて官民連携に向けた取り組みを強化することとし、今後5年間を「重点実行期間」として位置づけ、幅広い地方公共団体の取り組みを促すことや、交付金等についての制度改善を検討すること等が記載されている。

なお、同プランで特徴的なことは、2022~2031年度の10年間の事業規模目標を30兆円に引き上げたこと(2013~2022年度の10年間の事業規模目標は21兆円であったが、2019年度までの実績が23.9兆円となり3年間前倒しで達成した)、公共施設等を運営する権利を民間に付与するPFIであるコンセッション方式*1の重点分野にスタジアム・アリーナが追加されたことである。スタジアム・アリーナは、2022年3月に文部科学省が策定した「第3期スポーツ基本計画」においても「スポーツの成長産業化及び地域活性化を実現する基盤」として位置づけられ、地方公共団体による民間活力を活用した整備の推進が掲げられている。

このように、スタジアム・アリーナについては、国を挙げて、整備及び官民連携が推進されているところである。なお、スポーツ庁によると、全国には95件ものスタジアム・アリーナの新設・建替構想があるほか(2020年8月31日時点)*2、「第18回

PFI推進会議(内閣府)」では、今後のコンセッション方式の活用拡大に向けた新たな対象として、千葉マリンスタジアムや秋田県新体育館等、20か所の候補案件が言及されている*3こともあり、全国で、スタジアム・アリーナの整備と官民連携の導入に関する検討が行われると考えられる。

また、バスケットボールのプロリーグであるBリーグが2026年から新B1リーグに改革されることよる新たな施設基準の影響や、国民スポーツ大会をはじめとする大規模な大会開催へ向けた建て替え需要等にもより、今後も全国各地において、民間活力を活用した、スタジアム・アリーナを含む公共スポーツ施設の整備に向けた機運が一層促進されることが予想される。

本レポートでは、公共スポーツ施設での官民連携手法の導入について、事業化の流れとポイントを示すとともに、事業手法や施設種別ごとの効果及び課題等を整理し、今後の展望を考察する。

2. スポーツ施設の事業化について

(1)事業の実施主体について

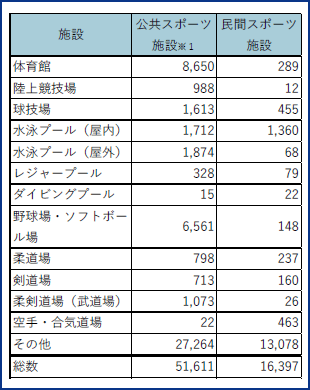

スポーツ施設については、地方公共団体等が住民の健康増進や教育を目的として整備する公共施設がほとんどで、「平成30年度体育・スポーツ施設現況調査結果」(スポーツ庁)においても、我が国の体育・スポーツ施設の設置数は187,184箇所あるうち、民間スポーツ施設は16,397箇所と全体の8.8%にすぎず、残りの91.2%を「学校体育・スポーツ施設」、「大学・高専体育施設」、「公共スポーツ施設」が占めている。

しかし近年、先進的な民設民営のアリーナの整備計画が進められるようになっており、全国的に注目を集めている。

東京都のお台場に整備が予定されている「TOKYO

A-ARENA」は、トヨタ自動車株式会社等が整備を行う。本施設はBリーグに所属する「アルバルク東京」がホームアリーナとして利用することを予定しているだけでなく、トヨタ自動車のモビリティテクノロジーの活用や、敷地内に屋外空間を設けること等により、地域の賑わいへの貢献等を計画している。また、環境性能評価に関する認証であるLEED認証*4を国内のアリーナで初めて取得することも目指しており、持続可能なライフスタイルをデザインするアリーナを目指すことが、施設のコンセプトとして掲げられているところである。

同じくBリーグに所属する「三河シーホース」の本拠地として愛知県安城市に整備が予定されている「アイシンアリーナ」も、民設民営により整備が予定されている。本事業において特徴的なのは、Bリーグの基準を満たすアリーナを整備するだけでなく、整備予定者である株式会社アイシンと安城市が地域活性化に関する包括連携協定を締結し、アリーナの整備を通じたまちづくりに加え、市民の健康増進や地域の安全・安心に関すること等12の項目について連携事項を定めているところにある。

このほかにも特徴的な施設に、横浜市のみなとみらいに株式会社ケン・コーポレーションにより整備が進められている「Kアリーナ横浜」がある。本施設は全席がステージ正面を向く扇型の形状とした上で、約2万席を確保し、世界でも最大級の音楽特化アリーナを計画している。さらに併設する形で「ヒルトン横浜」も整備し、賑わいの場の創出を目指している。

このように、民設民営のスポーツ施設では民間事業者のノウハウを活用した先進的な施設の整備が進められており、これらに牽引される形で、公共スポーツ施設についても民間に運営する権利を付与するコンセッション方式の採用を国が推進する等、スポーツ施設のあり方は変革期を迎えていると筆者は考える。2016年にスポーツ庁が公表した「スタジアム・アリーナ改革指針」でも、「地方公共団体が中心となって整備・管理する運動施設の多くは、これまでは『公共施設』としてシビルミニマムな水準での整備が行われてきており、整備後の収益性の観点が不足していた。」として、「スタジアム・アリーナの整備・管理とスポーツチーム等による活用によってもたらされる効用を適切に評価し、観客の熱狂を生み出したり、来場者を楽しませたりするスタジアム・アリーナの効用を最大化するための機能については、華美なものとして避けるのでなく、必要なスペックととらえて施設内容を検討することが望ましい。」と記載されている。こういった国の動きもあり、地方公共団体においては今後、これまで以上に民間スポーツ施設を参考にした、公共スポーツ施設の整備が進められると考えられる。

そこで本稿では、公共スポーツ施設について着目して、スキームを整理するとともに、最新の民間ノウハウを取り入れるための官民連携手法の導入や、公共の土地の利活用を通じた施設の整備手法等について整理し、ポイントを解説する。

(2)施設に関する整備方針の策定

地方公共団体が公共スポーツ施設の整備を検討するにあたって、まずは、施設に関する整備方針を策定する必要がある。スポーツ庁は「地方公共団体が保有する個々のスポーツ施設について,安心・安全・快適な利用に必要となる施設の性能を把握するため,基礎情報を収集・整理し,その情報に基づき,個別施設の方向性及び整備手法を検討し,その評価結果を取りまとめる。」*5として、当該地方公共団体が保有する各施設の基礎情報の収集・整理等による現況評価を行った上で、個別施設の方向性と整備手法を検討するという流れを示している。具体的には当該地方公共団体内の既存スポーツ施設の状況を調査した上で、機能維持・強化等の必要性を判断し、整備方針を決定することが必要となる。その際、各地方公共団体のスポーツ施設に関する政策方針上の位置づけや、既存施設との棲み分け等の各地方公共団体内における需要を含む、総量コントロールといったストックの適正化に関する視点が必要となる。

地方公共団体におけるスポーツ施設に関する政策方針を踏まえ、必要な機能に対し既存施設では対応できず代替施設もない場合には、新規整備を検討することとなる。ただし、大規模な大会等に向けて施設を新設する場合は、一時的な需要だけでなく、大会後の利活用等も視野に入れた検討が必要であり、一部を仮設整備すること等も検討対象となる。

(3)施設の機能・規模等の検討

新規整備を検討する場合、施設の必要機能や規模等の検討が必要になる。これらは、施設の役割や需要といった視点から検討を行い、想定される施設の整備費用や維持管理費用、利用者数及び収入等も併せて検討する必要がある。

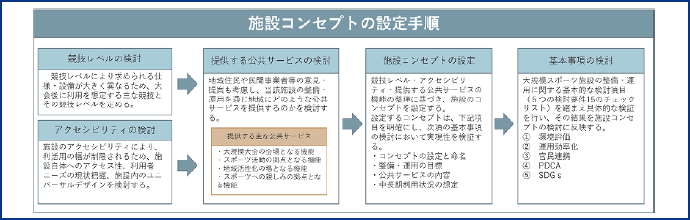

この段階で特にポイントになるのは、施設の機能やコンセプトに関する検討である。スポーツ庁は施設コンセプトの検討フローとして図表1を示しているが、この中でも特に、「提供する公共サービスの検討」は、施設の機能・規模等に大きく影響を与えることとなる。例えば体育館であれば、市民の健康増進のためのスポーツ利用を主目的とする場合、競技しやすい環境や、地域活性化の場となるような環境を整備することが求められる。一方で、プロスポーツやコンサート等の興行利用を中心とする場合は、大規模な観客席や控室、VIP諸室の設置、車両搬入が可能な床材の導入検討等が必要となる。また、公共サービスの種類によって主な利用者も変わるため、アクセシビリティにも影響が生じる。

そのため、機能の検討にあたっては施設の需要に関する予測を併せて行うことが望ましい。特にスポーツ利用以外の興行利用を見込む場合、誘致を行うプロモーターへのヒアリング等を通じて、より現実に即した需要を確認し、当該施設として過不足のない需要を見込むように留意する必要がある。

施設の機能等の決定後、規模と併せて立地についても検討が必要となる。立地の検討にあたって複数の候補地がある場合、必要な敷地面積の確保の可能性や各種法令への適合、周辺交通への影響、周辺の既存スポーツ施設との機能重複の有無、周辺施設との連携等を比較検討する必要がある。特に興行利用を目的とする場合、集客性に影響することから、誘致を予定するイベントの種類に応じた交通手段別のアクセスの容易さ、周辺における商業・宿泊施設の集積状況等についても比較することが望ましい。なお、立地については敷地面積のみならず配置計画、動線計画、インフラ等もあわせた検討が必要となる点には留意が必要である。

図表1 施設コンセプトの設定手順

(資料)「スポーツ施設のストック適正化ガイドライン参考資料:ストック適正化における大規模スポーツ施設の基本的方向性」(スポーツ庁)をもとにみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

拡大図(4)基本構想及び基本計画の策定

施設機能や規模の方向性決定後は、それに基づく諸室数や配置計画、周辺交通計画も含めた駐車台数等、施設の詳細について検討を行い、基本構想や基本計画としてとりまとめる。その際には事業費や費用対効果、事業手法、事業スケジュール等も合わせて検討を行い、公表する事例が多い。

なお、事業手法について内閣府は、2015年度から人口20万人以上の地方公共団体に対し、公共施設等の整備等にあたって、まずはPPP/PFI方式の導入が適切かどうかを優先的に検討する規程(以下、「優先的検討規程」という。)を策定するよう要請を行っている。2021年3月末時点で47の都道府県と20の政令指定都市全てで、人口20万人以上の111の市区では約75%の83の市区で、優先的検討規程が策定されている。また、2021年度からは人口10万人以上20万人未満の地方公共団体に対しても、2023年度までに優先的検討規程を策定するよう促している。

そのため、今後、各地方公共団体では、施設の整備にあたり、優先的検討規程に従い、PPP/PFIの可能性を検討する事例が増えることが想定される。なお、最近では基本構想や基本計画の策定段階において、PPP/PFIを検討し方向性を示す事例もある。

3. 官民連携手法の導入について

(1)導入が想定される事業手法と効果

施設の整備方針が策定されたのちに事業手法が検討されることとなるが、対象施設の種類やコンセプト等により、各施設が有するポテンシャルを引き出すのに最適な事業手法は異なってくる。

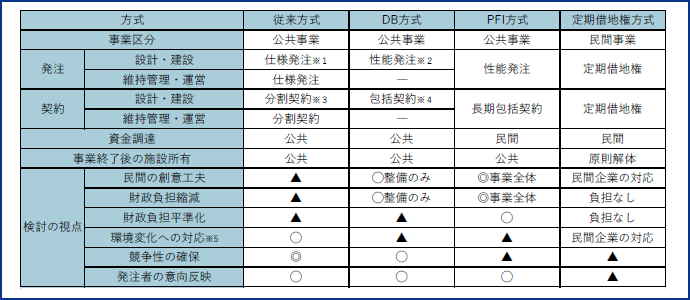

公共スポーツ施設の整備に係る事業方式として、代表的なものには、従来方式(本レポートでは便宜上、設計、建設、維持管理、運営等の各業務を個別発注する方式とする。)、設計と建設を一括するDB(Design-Build)方式、設計、建設、維持管理、運営等を一括するPFI方式があり、民間施設の整備については定期借地権方式(本レポートでは便宜上、定期借地権契約を民間事業者と締結し、民間事業者が民間施設を設計、建設、維持管理、運営する方式とする。)がある。各事業方式の特徴を図表2の通りまとめた。

①各手法の概要

従来方式は各業務を個別に仕様発注する方式である。なお、公共スポーツ施設の場合、維持管理・運営業務については性能発注により包括契約する、指定管理方式を導入する事例も多い。

DB方式は設計、建設業務を一括して発注する方式である。なお、こちらも従来方式同様に維持管理・運営業務については指定管理方式を導入する事例もある。

PFI方式は各業務を一括で性能発注する方式である。細分化すると、施設整備後に所有権を公共に移転し運営するBTO方式(Build-Transfer-Operate)、事業期間中は民間事業者が施設を所有・運営し、事業期間終了時に所有権を公共に移転するBOT方式(Build-Operate-Transfer)、事業期間中に民間事業者が施設を所有・運営し、事業期間終了時に解体撤去をして所有権は移転しないBOO方式(Build-Operate-Own)、民間事業者は既存施設を改修・運営するが、所有権の移転はないRO方式(Rehabilitate-Operate)、民間事業者が施設整備後に所有権を公共に移転し、運営はコンセッション方式にて民間が実施するBT(Build-Transfer)+コンセッション方式等がある。

定期借地権方式は、事業の用途を限定し公有地を民間事業者に賃貸し、民間事業者が民間施設として整備し運営する方式である。借地期間終了時に施設を解体し土地を返還することや、事業期間が非常に長期にわたるといった特徴がある。定期借地権方式により整備された施設は民間施設になるが、運用上の工夫により、公共性を確保している事例もある。例えば、「FLATHACHINOHE」(青森県八戸市)では、市有地の無償貸借を受けた民間事業者が、アリーナを整備し管理運営するものの、八戸市が民間事業者に対し年間利用料を支払い、公共利用枠を借り受けるスキームとすることで、公共性を確保している。

図表2 方式別の比較

※1 仕様発注とは、発注者が具体的な業務仕様を規定する発注方法。

※2 性能発注とは、民間事業者の創意工夫の発揮のために、提供されるべき公共サービスの水準を必要な限度で示すことを基本とし、業務仕様の特定については必要最小限にとどめる発注方法。

※3 分割契約とは、個別の業務ごとに発注する方法。

※4 包括契約とは、複数の業務をまとめて発注する方法。

※5 「環境変化への対応」について、従来方式は単年度・分割契約であり、比較的柔軟な対応が可能であるが、DB方式とPFI方式は包括契約であること、PFI方式は長期契約であることから、対応にあたっては、契約変更、議会認等の手続きが必要になる。なお、定期借地権方式は、民間事業者が環境変化に対応することになるが、民間事業者が撤退するリスクはある。

(資料)みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

②契約形態

従来方式は、設計、建設、維持管理、運営をそれぞれ個別に契約するのに対して、設計・建設を包括するDB方式、PFI方式及び定期借地権方式は、建設に関するノウハウを設計に活かして、コスト削減や工期短縮を図ることができるメリットがある。また、従来方式、DB方式では、設計・建設と維持管理・運営が分離した発注となるのに対し、PFI方式、定期借地権方式は、設計・建設に加えて維持管理・運営も包括することで、維持管理・運営を考慮した設計・建設ができるメリットがある。

③発注形態

発注形態は、発注者が実施方法を細かく規定する「仕様発注」と、発注者が求める性能を規定し、受託者が実施方法を提案できる「性能発注」に大別される。例えば、建設業務における仕様発注では、発注者が示す設計図書に基づき民間事業者が施工をするのに対し、性能発注であれば、発注者は建物や設備に求める性能(要求水準)を示し、民間事業者が施工方法等を提案し施工する。DB方式やPFI方式の発注形態は、性能発注である。また、定期借地権方式の場合は、民間施設であり、施設内容や実施方法等を詳細に規定しない事例が多い。例として、「万博記念公園駅前周辺地区活性化事業」では、「大規模アリーナを中核とした大阪・関西を代表する新たなスポーツ・文化の拠点」という公募対象地に係る基本コンセプトや事業の方向性を提示した上で、約17haに及ぶ公募対象地の活用方法や、詳細の施設計画等について、ダイナミックに民間事業者の提案を促す公募内容となっている。

④契約期間

従来方式では単年度契約が原則だが、PFI方式では10~20年の長期複数年度契約が一般的であり、定期借地権方式では20年を超える長期複数年度契約になることもある。

なお、長期契約の場合、事業期間にわたる維持管理・運営に係る費用が概ね確定するため、公共側には、事業期間中の費用の予測が立てやすくなり、費用増加リスクを抑えられるメリットがある。また、民間事業者側も長期的な視野に立ち、より自由度の高い施設運営等を行うことができるため、双方にメリットが生まれる。さらに、民間事業者が独立採算で施設を維持管理・運営できる場合、地方公共団体はPFI方式のコンセッション方式や、定期借地権方式を採用することで、収入を得ることも可能となる。

このほか、地方公共団体が需要変動リスクを負わないスキームを採用した場合は、将来的に安定した財政運営が可能となるが、民間事業者の参画意欲に影響を与えるため、リスクは適切に分担する必要がある。

(2)PFI方式の導入状況

各事業手法のうち、PFI方式については、内閣府が毎年度「PFI事業の実施状況」をまとめているほか、特定非営利活動法人日本PFI・PPP協会はPFI方式等よる事業化に向けて実施方針を公表した案件の情報をHPで公開している。

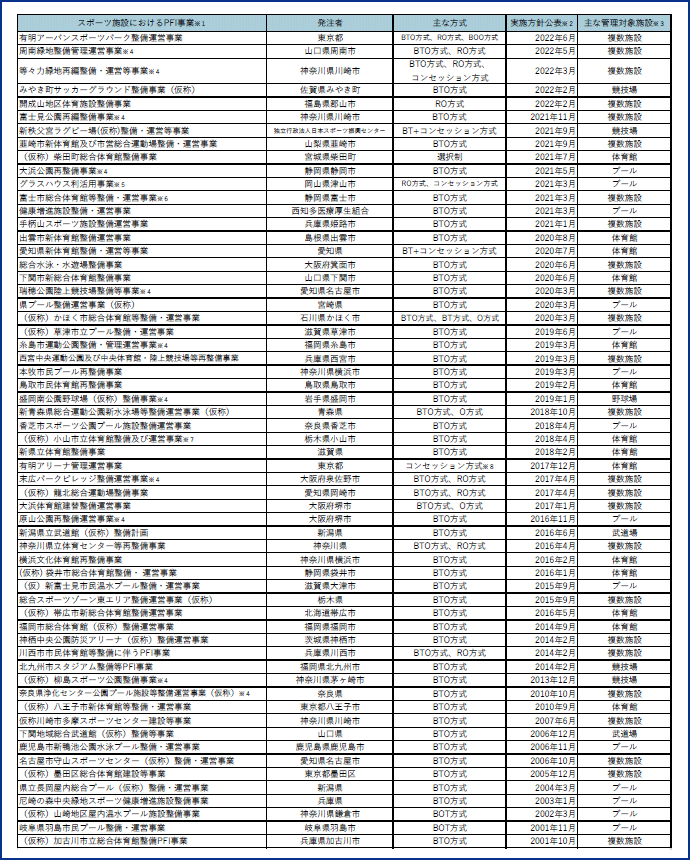

同協会によると、2022年6月時点でPFI方式を導入しているスポーツ施設は、図表3のとおり60事業である。実施主体は、都道府県による発注が13事業(22%)、その他主体による発注が2事業(3%)であるのに対し、市区町村による発注が45事業(75%)と非常に多い傾向にある。

なお、施設種別では、体育館等が14事業(23%)プールが14事業(23%)と多い一方で、野球場は1事業(2%)、武道場は2事業(3%)及び、競技場は4事業(7%)と少ない傾向にある。ただし、複数の種別のスポーツからなる事業は25事業(42%)と非常に高い割合となっている。また、事業方式はBTO方式を含むものが52事業(87%)と大半を占める。実施方針の公表年度は、2018年度、2020年度及び2021年度が最多の8件、2016年度が5件と、ここ数年で件数が増加していることがわかる。

図表3 PFI 方式導入施設一覧(スポーツ施設)

※1 2022年6月時点で特定非営利活動法人日本PFI・PPP協会のHP

に掲載されている施設(事業者選定途中の事業や実施方針公表後中止となった事業を含む。)をもとに作成している。基本的に「スポーツ施設」に分類されている施設(「大崎町スポーツ交流施設整備事業(仮称)」は合宿所整備事業のため記載していない。)を掲載しているが、事業内容を踏まえ、一部「都市公園等」及び「教育・文化関連施設」に分類されている施設並びに本稿で言及がある「(仮称)柴田町総合体育館整備事業」も掲載している。

※2 原則実施方針(案)ではなく実施方針公表日としている。また、方式については実施方針に記載の方式としている。

※3 分類は「スポーツ施設に関する調査研究事業(平成27年度)」を参考に、みずほリサーチ&テクノロジーズにて陸上競技場と球技場を「競技場」、体育館及び体育館と同一施設内に武道施設や、ホールなどの施設を含む施設を「体育館」、柔道場や剣道場を含むものを「武道場」、屋内プールが主たる施設であるものを「プール」、主たる施設として上記の施設を複数事業対象としている場合を「複数施設」に分類している。なお、民間収益施設の有無は考慮していない。

※4 特定非営利活動法人日本PFI・PPP協会HP上は「都市公園等」に分類されている。

※5 特定非営利活動法人日本PFI・PPP協会HP上は「観光施設」に分類されている。

※6 一度特定事業の選定取消を行っているため、取消後再修正版の実施方針公表日としている。

※7 特定非営利活動法人日本PFI・PPP協会HP上は「教育・文化関連施設」に分類されている。

※8 施設整備はDB式で別途発注していた。

(資料)特定非営利活動法人日本PFI・PPP 協会HP等をもとにみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

(3)官民連携手法の導入に向けた検討のポイント

官民連携手法を導入する場合、導入方針の決定に先立って導入可能性調査を行うことが一般的である。その際に、これまで筆者が支援等を行う中で特に検討が必要になると感じたポイントは以下の通りである。

①スケジュール

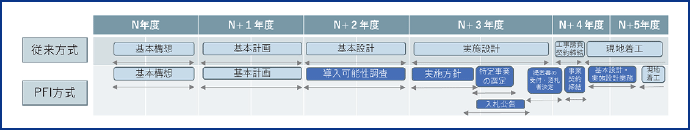

一般的な施設整備事業を想定した場合、従来方式とPFI方式の事業化までに必要となるスケジュールのイメージは図表4の通りである。なお、施設種別や地方公共団体内におけるPFI事業実施状況等によって調整や検討に要する期間は異なるが、一般的に、PFI方式は従来方式と比較すると、工事の着工までの期間が1年程度長くなる。よって、事業手法を選択するにあたっては、予め事業化までのスケジュールを想定しておくことが重要となる。

PFI方式の検討期間が長くなる具体的な要因としては、(A)入札公告に先立ってPFI導入可能性調査や特定事業の選定等の手続きが必要となること、(B)入札公告の前と後で民間事業者と対話の機会を設けることが多く、その期間を確保する必要があること、(C)従来方式と比べて提案書類が多く、入札公告から提案書の提出までに数か月の期間を設ける必要があること、及び(D)提案書の審査に期間を要すること等があげられる。

ただし、募集から事業契約の締結までの間に時間を確保して、公共と民間事業者との間で対話等を行うことは、検討期間の長期化につながることになる一方で、相互に認識のすり合わせを行うことができ、官民のパートナーシップを構築しやすくなるというメリットも有る。

また、PFI方式では、複数業務を包含する長期契約となるため、事業規模が大きくなり、地元住民や議会からの注目度が高くなる傾向にある。そのため、事業化にあたっては、民間事業者だけでなく地元住民の意向を確認するとともに議会とも十分に議論し、事業条件等を適切に設定することが必要である。この観点からも、適切な期間を確保し、事前に関係各所とも調整を図りながら事業化を進めることが望ましい。

図表4 従来方式とPFI 方式の事業化までのスケジュールのイメージ

(資料)「地方公共団体向けサービス購入型PFI事業実施手続き簡易化マニュアル*6」(内閣府)をもとにみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

拡大図②業務範囲

官民連携手法においては、民間事業者が創意工夫を発揮できる業務範囲を設定することが重要となる一方、多くの業務を業務範囲とすることで、参画できる事業者が限られてしまう懸念があるため、対象とする業務を検討する際には細心の注意を払う必要がある。

公共スポーツ施設に官民連携手法を採用する場合、施設整備業務(設計、建設や工事監理等)や維持管理業務は業務範囲に含まれる事例が多く、運営業務は既存施設における指定管理の業務範囲等を参考に決定されることが多い。多くの事業において業務範囲に含めるべきか否か議論となるのは、(A)周辺の既存施設の維持管理・運営、(B)大規模修繕業務や(C)統括管理業務の3点である。

(A)の周辺の既存施設における維持管理・運営については、運動公園内に位置する施設等、周辺に公共スポーツ施設が存在する場合に検討が必要となる。既存施設も一体的に管理対象とすることで、民間事業者にエリア全体の利便性向上に資する取り組みを期待できる反面、事業範囲が広がることで参画できる民間事業者数が減らないよう配慮すること、及び既に指定管理業務を行っている民間事業者が情報格差等により入札において有利にならないよう公平性を確保することにも留意が必要となる。

民間事業者数の確保は、業務範囲検討時に、民間事業者に意向調査を実施し、各社の要望も踏まえ検討することが、解決の糸口となる。また、入札における情報格差を解消するためには、実施方針の公表時等の早い段階から積極的に情報を公開する等の対応も考えられる。

(B)の大規模修繕業務については、その業務量が、事業期間が長くなるほど、公共側も民間事業者側も、費用の積算や妥当性の検証が難しくなることがポイントとなる。

特に、民間事業者が整備しない既存施設の維持管理・運営を業務範囲に含む場合、既存施設の修繕業務量を正確に見込むこと自体が難しい。そのため、民間事業者が整備しない既存施設を業務範囲に含む「新青森県総合運動公園新水泳場等整備運営事業(仮称)」等では、既存施設の修繕業務の範囲や金額の上限を明示するとともに、実費相当額支払いとする等の工夫を行っている。

(C)の統括管理業務(統括マネジメント業務を含む)は、これまで「事業者が受託した個別業務の全てを統括することにより、適切なコスト管理及び適切な品質管理を行う」や「発注者のパートナーとして、管理者等が行う業務についても助言・協力を行い、病院の健全経営に貢献する」*7こと等を目的に、特に、病院のPFI事業で業務範囲とされることが多い業務であった。しかし、近年は「愛知県新体育館整備・運営等事業」や「富士市総合体育館等整備・運営事業」等でも業務範囲に統括管理業務が含まれている。これは近年、公共側が、民間事業者に対し、単なる指定管理の延長ではなく、業務全体を一元的に管理し、プロジェクト全体のマネジメントを行い、必要に応じた業務改善実施を求める傾向が強くなってきているためと推察される。

こういった業務範囲については、官民連携手法導入方針を決定した後にも再度検討することが望ましいが、導入に先立って必要な業務を整理することも必要となる。

③PFI方式における事業方式・事業類型

PFI方式については先述の通り、想定される事業方式は、BTO方式、BOT方式、BOO方式、RO方式、及びBT+コンセッション方式がある。近年、BOO方式やBOT方式は、事業期間中の施設に関する固定資産税等が事業費に転嫁されてしまうことから、採用されることは少なくなってきており、公共スポーツ施設ではBTO方式が採用される傾向にある。また、BT+コンセッション方式を採用する施設も出現してきているが、この点については後述する。

事業方式の決定にあたっては、事業費や民間事業者の参画ハードルへの影響を検討し、必要に応じて民間事業者の意向について調査等を行い、適切なリスク分担等の方向性と合わせて決定していくことが望ましい。

④近年注目されるコンセッション方式について

事業方式については、コンセッション方式の採用も検討ポイントとなる。コンセッション方式とは、利用料金の徴収を行う公共施設について、施設の所有権を公共主体が有したまま、施設の運営権を民間事業者に設定する方式のことで、維持管理・運営方式の一つである。一般的には民間事業者が公共に事業期間中の運営権対価を支払う形式が多い。

実施方針公表済みの公共スポーツ施設に関するPFI事業のうち、コンセッション方式は「等々力緑地再編整備・運営等事業」、「新秩父宮ラグビー場(仮称)整備・運営等事業」、「グラスハウス利活用事業」、「愛知県新体育館整備・運営等事業」、及び「有明アリーナ管理運営事業」の5事業において採用されている。このうち有明アリーナを除く4事業はこの3年以内に実施方針を公表した事業であり、その内、「グラスハウス利活用事業」以外の3事業は、施設の運営権対価を施設整備費と相殺することで公共側の初期投資負担を軽減することを企図し、BT+コンセッション方式を採用している。コンセッション方式は近年採用事例が増えてきているが、現時点においては主に大都市に位置し、安定して多くの興行利用が見込まれる施設で採用される傾向にある。

これまで、コンセッション方式は、採算性の観点や民間事業者内の需要変動リスクの分担が複雑になること、公共側の手続きの煩雑さ等の課題から公共スポーツ施設での採用が進まなかったと筆者は考えている。しかし最近では、スタジアム・アリーナ改革の取組により全国的に公共スポーツ施設のプロフィットセンター化が目指されていることや、「PPP/PFI推進アクションプラン(令和4年改定版)」において、コンセッション方式の活用に向けて、内閣府や文部科学省による地方公共団体の支援方針が示されている。内閣府のPFI推進会議における資料でも、これまでコンセッション方式が採用されてこなかった野球場や、大都市以外に位置する体育館が例示*8されており、今後拡充される支援策の内容によっては、採用する施設が増加する可能性もあり、注目が必要である。

⑤VFM

「VFM」(Value For Money)とは、一般に、支払に対して最も価値の高いサービスを供給するという考え方のことで、従来方式で公共が事業を実施した場合の財政負担額(PSC:Public

SectorComparator)とPFI方式で事業を実施した場合の財政負担額(PFI-LCC)を算定し、比較する。算定のタイミングとしては、PFI導入可能性調査実施時、特定事業の選定時や落札者決定時等がある。このうち、PFI方式を採用するかどうかを決定する特定事業の選定時において、定量的評価としてVFMを算定することが多いが、コンセッション方式で実施する事業では、ガイドラインにおいてVFMの算定が必須とされていないことや、PSC算出に必要なデータが揃わないこと等を理由にVFMを算定していない事例(「愛知県新体育館整備・運営等事業」、「有明アリーナ管理運営事業」)もある。

PSCやPFI-LCCを検討する際、既存施設を建て替えるようなスポーツ施設の場合は、既存施設の指定管理料をベースに検討を進める事例もある。しかし、既存施設の指定管理料については、物価や人件費等の高騰が反映されていないことや、昨今求められるサービス水準に対して適正な事業費となっていないことがあるため、民間事業者との意見交換等により、市場の実勢価格を踏まえた事業費を算出していくことが求められる。

また、スポーツ施設の場合、費用だけでなく収入の検討も必要である。特に既存施設が無く新たに整備する施設の場合、当該地域の状況や立地も考慮して、利用者数や利用料金の検討を行うことも重要となる。

(4)官民連携手法の導入に向けた検討のポイント

官民連携手法を導入する場合、導入方針の決定に先立って導入可能性調査を行うことが一般的である。その際に、これまで筆者が支援等を行う中で特に検討が必要になると感じたポイントは以下の通りである。

①リスク分担

PFI事業の発注において、一般的に大きなリスクとして考えられるものに、(A)建設費変動リスクと(B)用地リスクがある。このほか、公共スポーツ施設で特にリスクとして議論になるポイントとして、(C)施設需要変動リスクや(D)光熱水費変動リスクも挙げられる。

(A)建設費変動リスクについては、労務費や資材費の高騰により事業費が増加した分を、誰が負担するかという点の整理が必要となる。既述のように、PFI方式は従来方式と比べて、入札から着工までの期間が長い。そのため、その間に資材価格等の高騰があると、提案時の金額では整備ができなくなる可能性がある。特に近年は急激な資材価格高騰や労務費の上昇が発生していることから、事前にリスク分担や基準日等の詳細な適用方法を整理し、物価スライド等の導入により必要な事業費を確保できる仕組みを構築しておくことが必要である。

(B)用地リスクは、地中障害や土壌汚染、埋蔵文化財の発見等がある。PFI事業では比較的多く顕現化しているリスクであることから、可能な限り公共側でリスクの有無を発注前にしっかりと調査した上で、事業を実施することが望ましい。

(C)施設需要変動リスクは、提案時に想定したほど利用者を確保できないことによる収入減少リスクである。本リスクは施設の利用料金収入の帰属を公共とするか、民間事業者とするかによってリスクの負担者は変わるが、特に社会環境の著しい変化等に対応できる仕組みが必要となる。また、国民スポーツ大会の実施に向けた練習環境の確保等、公共側の都合により施設の利用を制限することによって需要が大きく減少する期間が生じる場合、当該期間についてのみ料金収入を公共の帰属とし、リスクの負担者を一時的に変更する等、事前に対策を講じる事例もある。

(D)光熱水費変動リスクは、その単価が増減した場合のリスクと使用量が増減した場合のリスクがある。特に使用量の増減リスクについては、プールのように使用量が非常に多く見込まれる施設の場合、公共と民間事業者とでリスクを分担することがある。

②民間事業者との対話

民間事業者に質の高い提案やノウハウを生かした新たな事業提案を求めるためには、発注者の意図を的確に伝えた上で、民間事業者と認識のズレを無くしていくことが必要となる。そのため、PFI事業においては公募前後で書面による質疑回答や、対面で対話を実施することが一般的である。

官民対話は、実施するタイミングによって趣旨が変わる。事業において明確な懸念事項がある場合や、複雑なスキームを採用する場合等、発注者が事業の大きな方向性を確認したい場合、実施方針の公表前後等に対話を実施し、事業条件の確認に重きを置いた対話を実施する傾向がある。一方で、入札公告後については、民間事業者が、細かな事業条件や図面等の確認を通じて、要求水準の解釈や理解に関する齟齬を解消することに重きを置いた対話を実施する傾向がある。「県プール整備運営事業」(宮崎県)における実施方針公表後の対話では、要求水準等の他に民間収益施設の事業条件が議題として掲げられていたが、入札公告後の対話では議題は民間事業者が提案するものとし、齟齬の解消を目的として実施されていた。

4. 施設別の特徴及び傾向

全国におけるスポーツ施設の設置状況は、図表5のとおりスポーツ庁により公表されている。

図表5 体育・スポーツ施設設置箇所数(抜粋)

※1 公共スポーツ施設には、学校体育施設や大学・高専体育施設は含まない。

(資料)「平成30年度体育・スポーツ施設現況調査結果の概要」(スポーツ庁)をもとにみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

(1)体育館(アリーナを含む)

体育館については、大小問わず多くの地方公共団体が保有しており、施設の規模や求められるサービス、収益性も多種多様である。そのため、同じ都道府県の発注による施設でも、事業方式等が異なっており、近年整備予定の施設では、従来方式により整備を進める施設(香川県新県立体育館)やDB方式により整備を進める施設(SAGAアリーナ)もあれば、PFI方式のBTO方式を採用している施設(滋賀県新県立体育館)やBT+コンセッション方式を採用している施設(愛知県新体育館)もある。このように、施設の目的や実現すべきサービス内容等を踏まえ、事業方式を検討する必要がある。

PFI方式を導入する場合、体育館については、複数施設を対象とする事業以外にも「(仮称)かほく市総合体育館等整備・運営事業」や「大浜体育館建替整備運営事業」等のように体育館と武道館の合築や、「愛知県新体育館整備・運営等事業」のようにホール等を合築し施設全体でコンベンション等のイベントにも対応できるようにする等、多機能型として、収益性の改善を図る施設も出現している。ただし、体育館にコンベンション等への対応機能を付加することでその分、スポーツ利用のしやすさ等が損なわれる可能性もあるため、施設のコンセプトに基づいて真に必要な機能を検討し、両立できる計画等とする必要がある。

(2)競技場(スタジアムを含む)

競技場はその施設種別によるが、観客席があるサッカースタジアム等の場合は施設規模も大きくなる傾向にあり、特にプロチームのホームスタジアムとしての利用が見込める場合は収益性も期待できる。ただし、プロチームが本拠地として利用するような施設の場合、その競技の規格に合わせた照明設備や観客席が必要となる等に注意が必要である。

PFI方式で整備・運営されているスタジアムのうち、プロチームに本拠地利用されているのは「ミクニワールドスタジアム北九州」のみであり、近年基本計画が公表された「中央公園サッカースタジアム(仮称)」(広島県)や、近年整備された「南長野運動公園総合球技場」(長野市)では、PFI方式は事業者選定手続きに時間を要すことや、主たる施設利用者(プロチーム)と施設管理者が異なる場合に利害関係の調整が必要となること等から、DB方式が採用されている。ただし、2022年11月に落札者が決定した「等々力緑地再編整備・運営事業」においては川崎フロンターレのホームスタジアムにコンセッション方式が導入される予定であり、事業によってはPFI方式が公共及びプロチーム両者にとって望ましい場合もある。今後国による支援策の拡充等が進んだ場合、PFI方式を採用するケースも増加するものと考えられる。

(3)プール

プールも施設の大小によるが、全国的に施設は相当数存在する。また、市民プールから、国民スポーツ大会等の実施も可能な大規模なプールまで、施設規模は多種多様であり、主たるターゲットも異なる。

また、体育館や競技場とは異なり、プールについてはプロチームの本拠地利用が無いことや、興行利用が難しいことから、収益面では厳しい。一方、興行利用が想定されにくい分、需要変動リスクがそこまで大きくないこと等から、PFI方式で実施する場合のデメリットが小さく、メリットが比較的大きくなりやすい。特に国民スポーツ大会等での利用を想定したプールの整備等事業は、事業規模が大きいこと等もあり、2020年以降に国民スポーツ大会等が実施される都道府県では、栃木県や青森県、宮崎県で、プールの整備にPFI方式が採用されている。今後も複数施設を一体的に管理するような事業や施設規模が大きい事業を中心に、PFI方式が採用されると考えられる。

(4)その他

スポーツ施設としては、その他に野球場や武道館等の施設があるが、多目的利用が容易ではないこともあり、PFI方式の採用実績は多くない。

ただし、同一敷地内に複数施設があるような運動公園において、施設の整備を行う際や既存施設を一体的に管理対象とする場合等では、PFI方式を採用する事例もある。

5. 今後の展望

本レポートでは、公共スポーツ施設について、事業化の流れ、官民連携手法の導入を検討する際の論点等を示してきた。

事業化にあたっては、各地方公共団体の状況を踏まえ整備方針を策定した上で、施設の機能やコンセプト等を明確にしながら規模等の検討を行い、基本構想や基本計画を策定していくという流れと、その際に検討が必要となるポイントを整理してきた。

また、官民連携手法の導入については、整備にあたって導入が想定される手法を複数の観点から比較するとともに、公共スポーツ施設におけるPFI方式の導入状況や、導入を検討する際及び導入を決定した後に検討が必要となるポイント、施設の種別ごとの状況について、これまでの経験等をもとに整理した。併せて、課題、展望についても考察した。

昨今、スポーツ施設の整備・運営に関して、多様な業種からの参入が増えている。民設民営のアリーナでは、本レポートで紹介した事例に加えて、チケット販売を主として行うぴあ株式会社が運営を担う「ぴあアリーナMM」や、通信販売事業を営む株式会社ジャパネットホールディングスが主体となって計画する「長崎スタジアムシティ」等がある。公共スポーツ施設でも、「愛知県新体育館整備・運営等事業」においては代表企業として通信企業である株式会社NTTドコモが参画しているほか、構成企業としてAnschutz

Sports Holdings やクッシュマン・アンド・ウェイクフィールド株式会社が参画している。「(仮称)柴田町総合体育館整備事業」では商社である伊藤忠商事株式会社が代表企業として参画している。

この背景として、スポーツ市場の拡大、ライブ市場の拡大、スポーツの成長産業化・都市機能と連携した事業化の動きが挙げられる。

スポーツ市場の拡大については、2012年時点で5.5兆円だったスポーツ市場規模は2018年時点で約9兆円にまで拡大しているが、スポーツ庁は2025年までに15兆円に拡大することを目標に掲げている。また、ここ数年、公共スポーツ施設においては、PFI方式の導入が拡大しているところであるが、コンセッション方式の拡大をはじめ支援策の拡充等を推進している国の動向を踏まえると、一層の拡大が見込まれる。

ライブ市場の拡大については、ライブ開催件数が2000年代から新型コロナウイルス感染症による影響が生じるまでは増加傾向にあり、開催会場としてのスタジアム・アリーナの需要が見込まれていたところである。新型コロナウイルス感染症の影響は未だ不透明なところはあるものの、今後の需要回復も視野に入れると、多目的利用が可能な施設は引き続き需要があると考えられる。

スポーツの成長産業化・都市機能と連携した事業化については、先述の「スタジアム・アリーナ改革指針」において「これまで我が国のスポーツは、教育的側面に重点が置かれていたこともあり、成長産業になりうるものとしての認知が低かったとの指摘がある。しかし、モノからコトへという経済価値の転換に沿った形で、従来の教育的側面に加え新たな産業としてスポーツの重要性が高まっている。地域における産業としてのスポーツは、小売、興行、建設、旅行、放送・新聞等、地域経済の様々な分野を活性化する可能性があり、スタジアム・アリーナはそのために必要な基盤である。」と記載されており、今後、スポーツの成長産業化に向けた取り組みの加速が見込まれる。また、同指針ではこのほかにも、「ショッピングモール、ホテルなどの集客施設や、福祉施設、健康関連施設等との複合化により、日常的な来場者が見込まれ、地域の実情に合わせて、スタジアム・アリーナとあわせて都市に不足する機能を補完する等、複合化を検討し、連携を図るべきである。」とも言及されており、今後は、都市機能と連携した大規模な事業化も増え、より大きく様々なビジネスチャンスとなる可能性が高い。

このような社会の潮流もあり、市場性も見込まれることから、多くの民間企業が、自らのノウハウを活かした新たなスポーツ施設のあり方等を模索し始めており、近年は、これまでスポーツ施設に関わりの少なかった民間事業者による、先進的なノウハウを活用した民間スポーツ施設も散見されるようになってきた。

こういった動きも踏まえると、各地方公共団体において民間活力を活用した公共スポーツ施設の整備に向けた取り組みが広がれば、これまで関心を示してこなかった企業による公共スポーツ施設の整備運営事業への参画も、今後増加することが見込まれる。

筆者は、これまでの公共スポーツ施設の事業化支援や官民連携手法の実施支援の経験から、官と民が連携して、地域のポテンシャルを最大限引き出し、地域に親しまれ、賑わいの拠点として生まれ変わった施設を数多く見てきた。

公共スポーツ施設は、収益性を考慮して、適切な機能・規模とすることが必要である。今後はこれまで以上に、多機能で高付加価値のサービスの提供、にぎわいの創出、都市機能との連携や持続可能なまちづくりを目指した取り組みが求められるようになると考える。

これらを実現する手法として、PPP/PFIは有効であり、政府は、官民連携手法の推進、コンセッション方式の重点分野へのスタジアム・アリーナの追加等をして、後押しをしている。今後、全国の公共スポーツ施設において、地域の活性化に資する施設の計画が増えると思われる。民間事業者の創意工夫を活かし、地域のポテンシャルを引き出すための手法として、官民連携手法が検討され、適切に活用されていくことを期待する。

注

-

*1公共施設等運営事業とも言う。内閣府HPでは「利用料金の徴収を行う公共施設について、施設の所有権を公共主体が有したまま、施設の運営権を民間事業者に設定する方式。」と定義している。特徴として、原則事業者は利用料金収入をもとに独立採算で施設を運営すること、事業者が発注者に運営権対価を支払うことが一般的であること、民設民営施設のように自由度の高い事業運営が可能であること等があげられ、従来方式で運営される公共施設と比べると比較的民設民営の施設に近い特徴を持つ。

https://www8.cao.go.jp/pfi/concession/concession_index.html -

*2スポーツ庁「スタジアム・アリーナの新設・建替構想と先進事例形成の現状」(2020年8月31日時点)

-

*3内閣府 第18回PFI推進会議「公共の施設とサービスにおける「官民連携」の拡大~新たなPPP/PFIアクションプランの策定~」(2022年6月3日)

-

*4環境省HPでは「LEEDとは、米国の非営利団体USGBCによって開発された、建築物の総合的な環境性能を評価するシステム」と定義している。世界中で使用されており、2020年7月時点で、全世界で86,081件、日本国内に149件の認証物件がある。

https://www.env.go.jp/earth/zeb/detail/09.html -

*5スポーツ庁「スポーツ施設のストック適正化ガイドライン」(2019年4月一部改訂)

-

*6内閣府「地方公共団体向けサービス購入型PFI事業実施手続 簡易化マニュアル」(2014年6月)

-

*7内閣府「PFI事業契約との関連における業務要求水準書の基本的考え方」(2009年4月3日)

-

*8内閣府「公共の施設とサービスにおける「官民連携」の拡大~新たなPPP/PFIアクションプランの策定~」(2022年6月3日 第18回PFI推進会議 配布資料)

本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。

レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。

(CONTACT)