社会動向レポート PPP/PFIの特徴を活かすための7つの留意点

2023年12月

戦略コンサルティング部

主席研究員

石川 裕康

上席主任研究員

三浦 由紀子

上席主任研究員

井上 大輔

主任研究員

菅生 真希

研究員

石井 由佳

PPP/PFIの特徴を活かすための7つの留意点(PDF/410KB)はじめに

政府では官民連携を積極的に推進している。

2023年6月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2023」でも、経済社会を支える社会資本整備の一環として、公共サービスを効率的かつ効果的に提供するPPP/PFIの取組みの推進が掲げられた。内閣府PPP/PFI推進室が2023年6月に改定した「PPP/PFI推進アクションプラン」では、PPP/PFIを新しい資本主義の中核となる新たな官民連携の柱として位置づけ、事業規模目標30兆円に向けて2022~2031年度の10年間の重点分野における事業件数ターゲットを575件に設定した。この575件という件数目標は、1999年のPFI法の施行から2021年度末までのPFI事業の累計件数が932件であること、昨年設定した2022~2026年度の5年間の件数目標が70件であったことを考えると、アクションプランに「野心的な」と記載されているとおり高いターゲットが新たに設定されたといえる。

一方、近年、PPP/PFI(以下、「PFI」「PFI手法」という。)では、事業の増加に伴い、公募をしても応募者のいない事業、事業実施後に問題が生じた事業、VFMの低下等いくつかの課題が生じている。

みずほリサーチ&テクノロジーズは、我が国のPFI法の制定より4年早い1995年からPFI等の調査研究を開始し、業歴は2024年で約30年、PFI関連の調査実績は800件を超える。これまでの経験から、PFIは民間事業者の創意工夫の発揮により財政負担の縮減や公共サービスの向上はもとより、国や地方公共団体等が抱えている社会課題の解決に有効であると認識している。そこで、公共の立場でPFIの検討・事業化を進められる方や民間の立場でPFIに取り組まれる方等に対して、これからも効果的にPFIが実施され発展していくことを期待して、PFIを実施する際に留意するべき点を本レポートでまとめる。

1. PFI手法の特徴について

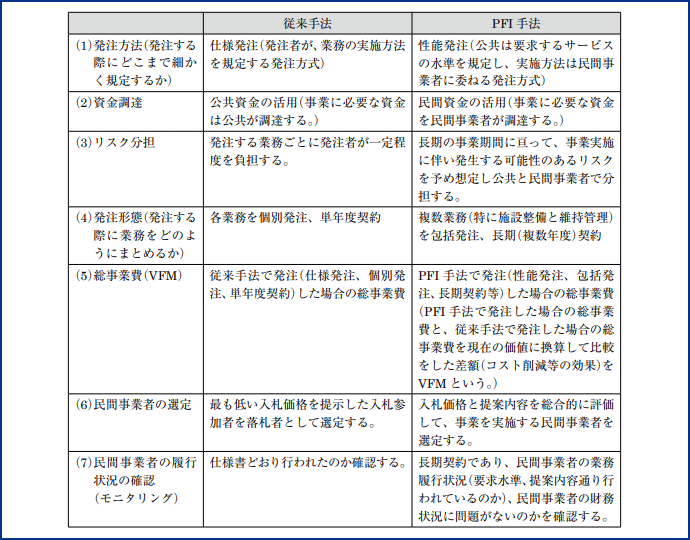

PFI手法は公共施設等の整備・維持管理・運営等を効率的かつ効果的に行う手法であり、従来通りの発注手法(以下、「従来手法」という。)と比較すると、下記の7点の特徴があるが、これらの特徴は条件設定によってはメリットではなくデメリットにもなりうる。PFIの特徴を有効かつ適切に活かすには、事業の特性に応じた事業条件の設定が重要である。

図表 PFI 手法の特徴

(資料)みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

2. PFI手法の特徴を有効かつ適切に活用するための留意点

1. で整理したPFI手法の特徴を有効かつ適切に活用するための留意点は、先述した7点の特徴ごとに次のように考察される。

(1)性能発注・要求水準の留意点

PFIにおける性能発注について、「性能発注にという意見や、反対に「性能発注にすると品質が確保されなくなる」という意見を聞くことがあるが、これらの意見はいずれも性能発注の一面しか捉えていない。

例としてPFIにおける清掃業務を挙げる。実施されたPFI事業で、清掃業務に性能発注を採用し、要求水準書に「利用者が快適に施設を利用できるよう、日常的に施設の清掃を行うこと」としか規定しなかった事例がある。これでは、公共側が求める清掃業務の性能条件(品質、水準、頻度等)は明確になっておらず、民間事業者が提案書を作成するのも難しい。また、実際に業務が実施された際に業務内容が要求水準を満たしているのか判断することも難しい。「性能発注にすれば民間事業者の創意工夫が発揮される」というわけではなく、性能発注を導入する際には、公共側が求める条件・水準(要求水準)を明確にしておくことが必要である。

また、清掃業務の品質を考えた場合、清掃内容(実施方法、頻度等)のみを規定した仕様発注では、例えば想定よりも利用者が増えて汚れるようになったとしても、仕様を変えない限り改善することはできないが、性能発注で実施後の条件を規定していれば、求める品質が満たされていない場合は、改善を求めることが可能であり、「性能発注にすると品質が確保されなくなる」というわけではない。

以上のとおり、PFIにおける性能発注は、公共側が求める条件を明確にし、その条件(要求水準)を具体的に提示し、民間事業者の創意工夫の発揮が期待される部分については、その達成方法を民間事業者の提案に委ねるというのが正しい考え方である。

なお、例として挙げた清掃業務については、近年のPFIでは、メンテナンスフリーの材質が提案されたり、除塵と洗浄等を行う清掃ロボットの活用が提案されたりする等、施設整備と維持管理が一体となっているPFIならではの様々な創意工夫が発揮されるようになってきている。

(2)民間資金活用の留意点

PFIはPrivate Finance Initiativeの略で、PFI法の正式名は「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」であるので、「民間資金を活用しないとPFIにならない」という意見を聞くことがあるが、これは誤解である。

以前実施された施設整備費にほぼ全額民間資金を活用したPFI事業では、公共が民間事業者に30年間の分割で支払うこととして30年間の固定金利にしたところ5%超の金利水準となり、金利負担が大きくなってしまった。PFIの事業開始後に、民間資金から地方公共団体の起債に借り換えをすれば約30億円の削減が見込まれると試算された結果、その他の要因もあり、PFIの契約が事業期間の途中で解除され従来手法に戻った。このPFI事業は、当初の公募段階において起債を活用して事業化をしていれば、よりVFMが出ていたであろうし、PFIが途中解除されなかった可能性もあると考える。

それでは、PFIの資金調達は、調達金利が低い方を選択すればよいのか。PFIに民間資金を活用することによるメリットとして、財政支出の平準化が挙げられる。それ以外にも、民間事業者が提案書を作成する際に金融機関によって事業計画の実現性がチェックされる効果や、PFIの事業期間中に民間事業者の業績が悪化した場合に、金融機関から公共にその旨の連絡が来る効果も大きなメリットである。特に、民間事業者が需要変動リスクを負担する事業では、民間事業者の業績が悪化するリスクが高くなるため、金融機関によるこれらの機能(事業計画の実現性のチェック、民間事業者の業績チェック)の必要性は高いと言える。

ただし、金融機関によるチェック機能を期待する場合でも、民間資金の活用については、施設整備費の全額に民間資金を活用するのではなく、財政負担の縮減効果等も照らしながら、一部の金額にすることの検討も必要である。

(3)リスク分担の留意点

PFI等のリスク分担について、「公共の負担するリスクは減らすことが望ましい」という考え方や、反対に「リスク分担は民間の意見どおりに設定するのが有効である」という考え方を聞くことがある。ただし、前者の公共の負担するリスクは減らすという考え方に立って、あるリスクを民間の負担にしたとしても、民間が当該リスクを軽減・除去できない場合は、入札価格にリスクが転嫁され、結果的に公共の負担増に繋がることがある。これでは適切なリスク分担とは言えない。特に、近年は、建設費、維持管理費、運営費ともに物価上昇が著しい。PFIは長期契約であり、従来手法よりも物価変動による影響を受けやすいため、物価上昇を公共の支払う対価に適切に反映しないと、PFI事業を行う民間事業者の業績の悪化に繋がる。これまでのPFIでは物価変動を対価に反映する際の指標が適切ではなかった事例もあったが、今後のPFIでは、実態に即した指標を遅滞なく対価に反映することと、大幅な物価変動が生じた場合は官民で対価の改定を協議できるようにしておくことが望ましいと考える。

また、後者の民間の意見どおりに設定するのが有効という考え方についても、民間の意見に基づくリスク分担が最適であるとは限らず、PFI事業で担う役割によって意見が異なる場合もある。例えば、近年案件が増えたスポーツ施設のPFIでは、民間事業者が設計・建設・維持管理・運営を行い、利用料金は民間事業者の収入とする事業が多いが、光熱水費のリスクについて、民間事業者から全て公共負担にして欲しいという意見が来ることがあり、一部の事例では、使用実績に基づいて公共が支払うこととし、光熱水費のリスクを公共負担としている事例もある。ただし、光熱水費のリスクを公共負担とすると、民間事業者に対して、省エネ・再エネ等で光熱水費を抑制するインセンティブが十分に働かないという課題がある。また、光熱水費の変動要因は、エネルギー単価の変動と使用量の変動に分解でき、エネルギー単価の変動は民間が予測も対処もできないが、使用量の変動は省エネ設備の採用等により民間が創意工夫できる部分があり、かつ使用量の増加は施設の利用者数(民間の利用料金収入)の増加に連動する側面もある。そのため、この課題を解決する方法として、一部の事例では光熱水費の使用量の変動を公共と民間のいずれか一方が全てを負担するのではなく、公共と民間で変動した際の費用負担を按分している事例もある。

以上は一例であるが、リスク分担を検討する際には、どのようなリスクは公共が負担するべきか、どのような分担であれば民間の創意工夫の発揮を促進し、全体事業費の縮減に繋がるのかという視点で検討して設定することが必要である。

(4)発注形態(包括発注・長期契約)の留意点

PFI事業における民間事業者の業務範囲・事業期間について、「業務範囲を広くするとコストが削減される」「事業期間を長くするとコストが削減される」という意見を聞くことがある。

関連性の高い業務は、包括することで重複する業務の削減等により効率性が促進されるが、関連性の低い業務の包括による効果は限定的である。また、業務によっては担える民間企業が少ないため、包括すると応募できるグループが減少する可能性もある。PFI事業の民間事業者の業務範囲は、包括することによるデメリット、そのデメリットの解決方策を検討した上で設定することが必要である。

事業期間は単年より複数年の方が民間事業者は長期的視野での受注体制の整備や業務ノウハウの蓄積が可能となり効率性が促進されるが、長くするほど、技術革新による要求水準の陳腐化、施設・設備の老朽化、人口動態の変更等による収入の変動、物価の変動、金利の変動等、変動要因が増え、見通しが難しくなるというデメリットがある。そのため、事業期間は事業特性に応じて設定すること、事業期間を10年、15年等の長期にする場合は、契約当初から上記の各種変動が生じた場合の対応方法について規定をしておくことが必要である。

(5)VFMの留意点

PFI等によるコスト削減について、「コストが削減されたということは品質も下がっているはず」という意見を聞くことがある。PFIでは事業・施設に求める最低限の水準を要求水準として規定するため、民間事業者の業務が要求水準を下回ることはない。

また、「PFIの過去実績では1割程度のコスト削減が達成されているため、PFIにすれば1割程度はコストが削減される」という意見を聞くことがある。ただし、PFI等によってどの程度コストが削減されるのかということは、事業・業務の特性、設定する事業条件、要求水準をどの程度まで規定するのか等に左右される。なお、PFIの予定価格はコスト削減を考慮した後の価格で設定されることが多いが、要求水準で求める内容と予定価格は整合していること、つまり「PFIの要求水準=予定価格」の関係にあることが、PFIの民間事業者募集の大前提である。近年の物価上昇は著しく、PFIは予定価格の設定から入札までの期間が長いため、予定価格の設定後に急激に物価が上昇すると、要求水準と予定価格の関係が崩れやすくなるが、それ以前に、「PFIの要求水準>予定価格」の関係にならないようにするため、PFIによるコスト削減や、PFIで必要になる費用は適切に見込むことが必要である。

また、「VFMが小さいから、PFIを採用するメリットはない」という意見を聞くこともあるが、VFMが見込まれるということはPFIの方が財政負担の縮減が見込まれるため、そのような状況で従来手法を選択することは、PFIを選択していれば発生しなかった費用の発生に繋がっていると言えると考える。

また、「PFIの要求水準=予定価格」の関係にあることが民間事業者募集の大前提であることを記載したが、PFIによるコスト削減を過度に見込むと、設定した予定価格が厳しくなり、期待した提案がされにくくなることに留意が必要である。見込まれるコスト削減が小さく定量的なVFMが少ない場合でも、民間事業者に創意工夫の発揮が期待される事業では、性能発注の採用、提案内容の評価等により創意工夫の発揮を促して、定性的な面での効果を評価して、PFIを選択するという考え方が必要であろう。

(6)民間事業者選定の留意点

PFIにおける民間事業者の選定は、PFI事業に含まれる各業務に係る提案内容と事業期間中の総事業費(ライフサイクルコスト)を評価して行う。性能発注を採用し民間事業者の提案に委ねる部分があるため、入札価格のみならず提案内容も総合的に評価できるというメリットがある。

なお、提案内容を評価する際、要求水準を満たさない提案は失格となるため、要求水準を上回る提案を評価することとなる。そのため、公共側としては要求水準には規定しなかった公共側が期待する内容も評価することが可能である。評価するべき内容は事業によって異なるが、例えば、DX(Digital Transformation)等の最先端の技術の活用、SX(Sustainability Transformation)等の環境への配慮や、当該PFI事業だけではなく地域経済の活性化等、国や地方公共団体等が抱えている社会課題に対する解決方策を民間に提案を求めて評価して促進することも可能である。

既に事業化されたPFIで民間に提案を求めた事例には、ICT等の先端技術の活用、産業競争力向上のためのスタートアップ支援、脱炭素化に向けた省エネルギー化の推進、地域の活性化、賑わいの創出、観光振興、医療(人工透析)の実施等があり、事業に応じて多様な提案が求められていることがわかる。

なお、民間事業者の提案内容を評価する際に重要なことは、性能発注にして創意工夫のある提案を可能とし、要求水準よりどの程度優れている提案をどの程度評価するのかということを審査基準で明示して促し、さらに民間事業者が創意工夫を発揮した内容を適切に評価する提案様式にすることである。

以前実施されたPFI事業では、整備する公共施設を公有とするか民有とするか民間に提案を求めた事例や、PFIの維持管理期間を何年にするのか民間に提案を求めた事例、どの公共施設を整備するのか民間に提案を求めた事例もあった。ただし、これらは提案を求めるべき内容であろうか。公共施設の所有者、維持管理期間、整備する公共施設の種類や規模等によって、適切な要求水準、適切なリスク分担等の条件は変わってくる。民間事業者に提案を求める際には、提案に委ねることで発揮される効果を想定して行うことも必要である。

また、「PFIはコストを抑える必要があるため、意匠・デザインの優れた施設を選定できない。先ずは意匠・デザインのみで評価・選定するべき」という意見を聞くことがある。内閣府「PFI事業実施プロセスに関するガイドライン」にも、例えば意匠のような定性的な評価項目の優劣が民間事業者の評価・選定の大きなウェイトを占めることがある場合に、民間事業者の選定が当該評価項目によって左右されることが適当でないときには、当該評価項目のみを事前に公募等によって決定した上で、これを条件として民間事業者の募集、評価・選定を行う方法も考えられることが記載されている。

ただし、PFIの提案を評価する際に、意匠・デザインを評価項目にすることは可能であり、実際に意匠・デザインが高く評価された事例もある。一方、仮に意匠・デザインのみで評価・選定をすると、将来の財政負担が担保されないため、整備費・維持管理費ともに上昇をする可能性が残ることになる。そのため、将来の事業費が上昇するリスクを抱えてでも意匠・デザインの良い提案を選定するべき施設なのか等、施設の特性等を十分考慮して検討することが必要であると考える。

(7)民間事業者の履行状況の確認の留意点

PFI手法の採用により、公共施設等の整備・維持管理・運営等が効率的かつ効果的に行われることが期待されるが、実施されたPFI事業には、施設に問題があったため一時閉鎖された事例や、民間事業者の業績が悪化して施設が一時閉館した事例もある。PFIは長期契約であり、民間事業者が要求水準、提案内容の通りに業務を履行しているのか、民間事業者の財務状況に問題がないのか等の確認をすること(モニタリング)が重要である。

なお、「モニタリングは履行状況・財務状況の確認であるため、事業開始後に検討する」という意見を聞くこともあるが、民間事業者を募集・選定する時点からモニタリングの方法について考慮しておくことが必要である。具体的には、(6)で提案様式について、民間事業者の創意工夫を適切に評価できるようにすることが必要と述べたが、事業期間中に履行状況・財務状況が乖離をした際に、乖離内容・要因を把握しやすいように分解して作成を求めておくことが必要である。

まとめ

PFIは公共事業の費用対効果の最大化に有効な手法であり、DX、SXの促進や地域経済の活性化等、社会課題の解決にも有効な手法であるが、どの程度有効になるのかということは、PFIの7つの特徴(発注方法、資金調達、リスク分担、発注形態、VFM、民間事業者の選定、モニタリング)の条件設定に左右される。

PFI事業は既に900件を超え、色々な施設において先行事例が蓄積されてきた。PFIの条件を検討する際に先行事例を確認することは重要であるが、公共事業は一つ一つの事業で発注者の状況、事業の特性が異なり、事業を取り巻く環境も変化してきている。そのため、先行事例の条件を採用することが適切ではない可能性があるし、そもそも先行事例の条件が適切ではなかった可能性もある。加えて、設定した個別の条件に対する評価が行われることは殆どない。

そのような状況であり、公共側にはより効果的・効率的な財政投資・社会資本整備の観点から、民間の参画と創意工夫による効果を最大限引き出すべく、PFIの条件設定の際に多様な視点から検討を行うことが求められる。一方、民間事業者には公共側が設定した条件に応じて、自らの持つノウハウ・ネットワーク等を最大限に活用した事業実施が期待される。これから2031年度までの意欲的なターゲット目標に向けてPFI手法の活用加速化が想定される中、本稿で述べた7つの留意点も踏まえて官民双方の協働による効果的な取組みが進むことを願う。

本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。

レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。

(CONTACT)