新型コロナウイルスの感染拡大を機に、テレワークを活用した在宅勤務が、急速に普及しつつある。在宅勤務には、これまで通勤に費やされてきた時間の有効活用や、ワーク・ライフバランスの向上といった効果をもたらしうる一方、通勤がなくなることで、それに伴う「歩行」や「自転車走行」等の身体運動の量が減ることも考えられる。

本稿では、スマートフォンによる位置データをもとに、コロナショック下で勤労者の移動や、移動に伴う運動量がどの程度変化したのかを、把握・分析した。

1. 分析の背景

2020年春、新型コロナウイルス感染症の「第1波」が到来する中で、政府や都道府県は、企業や官公庁に対してテレワークの導入等を通じた「出勤者7割減」を要請した。結果的に、そこまでの大規模な出勤者の減には至らず、また業種や企業の規模によって度合いは異なるものの、「コロナショック」が、テレワークによる在宅勤務の普及・拡大の一大契機となったことは疑いがない。その後、「出社への揺り戻し」を指摘する報告もみられるが*1、それでも、「新たな生活様式」としての在宅勤務は、一定程度定着したものと考えられる。

在宅勤務には、これまで通勤に費やされてきた時間の有効活用や、ワーク・ライフバランスの向上といった利点が指摘される。その一方で、特に大都市圏では、「自宅から駅、駅から職場」といった区間を、歩いたり自転車に乗ったりする通勤者が多く、通勤自体が、身体運動を伴う生活行動となってきたと考えられる。そのため、在宅勤務により減った通勤時間の一部を、意図的に運動のために振り向けない限り、身体運動の量は減るものと考えられる。実際に、在宅勤務によって、運動量が減ったとする報告もみられる*2。

一方、「コロナショック」下では、市中感染等を防ぐ観点から、繁華街等への来街者数の変化状況をみて、外出自粛を促すメッセージが発せられるなど、「スマートフォンの位置情報を活用した人の動きの把握結果」が、広く耳目を集めることとなった。

本稿では、スマートフォンの位置情報をもとに、人単位での移動パターンを把握し、「コロナショック」下で、実際にどのような通勤行動の変化がみられ、また、在宅勤務の実施が、通勤等に伴う身体運動量に、どのような変化をもたらしたと考えられるのかを、簡易的に分析した。

2. 用いた位置情報データ

株式会社Agoopより、スマートフォンのアプリから取得したGPSなどの測位情報を秘匿化した位置情報ビッグデータである「Agoop流動人口データ」を購入し、これに含まれる、人の時刻(分単位)ごとの滞在位置(緯度・経度)を把握可能な「ポイント型流動人口データ」の中から、下記の要件に当てはまるデータを取得し、分析対象とした。

【分析対象地域・対象者】

- 分析対象地域は、通勤にあたって鉄道利用が多く、乗車の前後に徒歩や自転車での移動を伴うことが多い地域であると考えられる、東京都板橋区に設定した。

- 分析対象者は、株式会社Agoopが、スマートフォンによる測位情報をもとに、「居住地が東京都板橋区内」であると推定した端末所有者に設定した。

【対象期間】

- 新型コロナウイルスの感染状況の推移を勘案し、下記の期間(7日×4期)を分析対象期間とした。

-

①2019年10月3日~9日(新型コロナウイルス感染拡大前、③の前年同期)

-

②2020年7月15日~21日(Go Toトラベルキャンペーン開始直前、第1波における1日の感染判明者数のピーク(4/11、720人)を第2波において超える直前)

-

③2020年10月3日~9日(第2波~第3波の間の感染判明者の少ない時期)

-

④2020年12月16日~22日(第3波、GoToトラベルキャンペーンの一時停止の決定直後)

- 上記4期間に、祝日はない(いずれも7日間中、平日が5日)。

- 板橋区最近隣のアメダス観測点である「練馬」観測点の各期間の5mm以上の降水日数は、①が1日、②が2日、③が3日、④が0日。

【対象者数】

- 上記の対象期間において、「居住地が板橋区内」であると推定された端末所有者の実人数は、8,757人である。

- 期間をこえて、同一人物は同一のIDによって紐づけが可能である一方、期間によって属性情報が変わる者、一部の期間にしかデータがない者もいる。

このようなデータの中から、本稿では、在宅勤務の実施状況や実施日における移動状況の変化をみるために、①経時的な属性情報が安定しており、かつ②データの捕捉状況が高い、下記に該当する336人を分析対象として抽出した。

- 4期の全28日の測位データがある

- 各期間の7日間の中で、属性情報(株式会社Agoopが測位データをもとに勤務パターンや嗜好等について推定して付与しているデータ)に変化なし

- 4期の間で、属性情報のうち「性別、推定勤務市区町村、居住地(地価・最寄駅から判断)」に変化なし

- 4期の間で、属性情報のうち「通勤距離」の変化が小さい

- 自宅・職場の推定位置、素性情報の信頼性が“high”と評価されている

- 属性データについて、昼勤、フルタイム、ビジネスパーソンの3つすべてに該当する

この336人の「推定勤務地」は図表1の通りである。

図表1 分析対象の勤労者336人の推定勤務地

株式会社Agoop「Agoop 流動人口データ」より集計

3. 分析の内容

本稿では、「コロナショック」下における通勤行動や、在宅勤務による身体運動量の変化について、下記の4つの分析を行った。

【分析1】「コロナショック」下での在宅勤務の実施状況とその地域差の把握

- 基本的な実態把握として、新型コロナウイルスの感染状況の推移に応じた、在宅勤務の実施率の変化状況を把握する。

- 加えて、この変化状況について、推定勤務地の地域間の比較を行う。

【分析2】出勤日・在宅勤務日・土日における時間帯ごとの移動状況の把握

- スマートフォンの位置データから、各時点の移動の速度と時間を算出し、各日における1時間ごとの移動状況を集計する。

- これにより、「どのような日・時間帯に、どのような速度で移動しているのか」を把握し、「平日の出勤日」「平日の在宅勤務日」「土曜日・日曜日」のそれぞれにおける、移動の背景や内容を類推する。

【分析3】出勤日と在宅勤務日による「身体運動を伴う移動量」の違いの把握

- 分析2で把握した「移動の速度・時間」のうち、特に「身体運動を伴う可能性が高い速度帯」での移動に着目し、1日における移動時間の総量を、「出勤日」と「在宅勤務日」との間で比較する。

- 鉄道等の公共交通による通勤者であれば、「出勤日」の鉄道利用の前後を中心に、歩行や自転車による移動が見込まれる。一方「在宅勤務日」には、通勤時間分を、散歩・徒歩による買い物・スポーツ等の他の活動に振り向ける勤務者が現れる可能性もある。本分析は、このような「身体運動を伴う移動」を、把握しようとするものである。

【分析4】1週間を通じた「身体運動を伴う移動量」の変化の把握

- 分析3で把握した「身体運動を伴う移動」の量を、個人単位で土日を含む1週間全体で集計し、「コロナショック」前後で比較する。

- また、「コロナショック」前後における「在宅勤務日の日数の変化」と、「身体運動を伴う移動」の量の変化幅との関係をみる。

4. 【分析1】「コロナショック」下での在宅勤務の実施状況とその地域差の把握

(1)分析内容・手法

ここでは、基本的な実態把握として、新型コロナウイルスの感染状況の推移に応じた、平日における在宅勤務の実施率の変化状況を把握した。

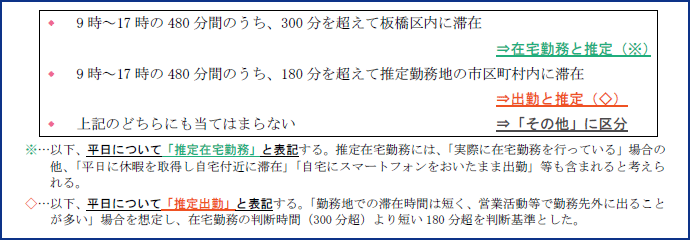

これにあたり、まず、それぞれの分析対象者の滞在場所・時間について、下記のような条件を適用し、土曜日・日曜日を除くそれぞれの日において、「在宅勤務」であったのか「出勤」であったのかを推定した。

本分析では、2で抽出した336人のうち、推定勤務地が板橋区内である者(45人)は、スマートフォンの位置情報から「在宅勤務」「出勤」を判定しにくいため、これを除く291人を分析対象とした。なお、「2.用いた位置情報データ」に記載の通り、この291人は、属性情報が「昼勤、フルタイム、ビジネスパーソン」の3つすべてに該当する。

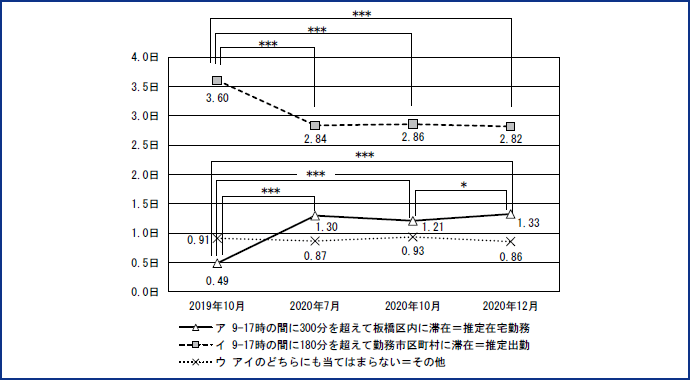

次いで、2に記載した①2019年10月・②2020年7月・③同10月・④同12月の4期のそれぞれについて、

を算出し、①~④の4期の間の変化について検討すべく、対応関係のあるt 検定を用いた有意差の検定を行った。

なお、在宅勤務の行いやすさや実施率には、業種や職種による違いがあるものと考えられるが、スマートフォンの位置データからは、個々の端末所有者の業種や職種を直接に推定することが難しい。これを踏まえ、「オフィスビルの多い都心部への通勤」と「工場の多い地域への通勤」といった勤務先の立地条件の違いを通じて、業種や職種による違いの影響を間接的に把握すべく、この平均在宅勤務日数は、図表1に示した推定勤務地間でも比較を行った。

(2)分析結果

①平日における在宅勤務/出勤/その他の日数の推移

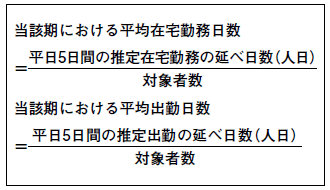

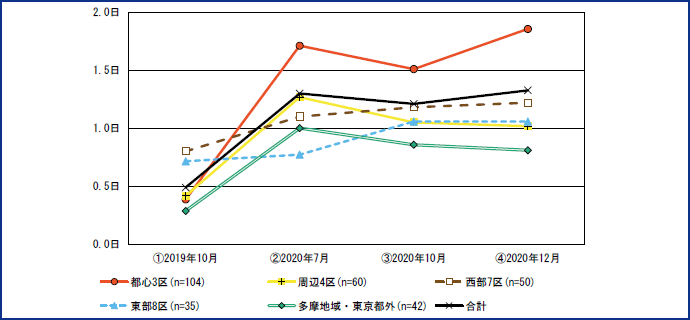

図表2に、平日5日間の在宅勤務/ 出勤/ その他の日数の推移を示す。

図表2 平日5日間における在宅勤務/ 出勤/ その他の平均日数の推移(n=291)

*: p<0.05, **: p<0.01, ***: p<0.001

株式会社Agoop「Agoop 流動人口データ」より集計

分析対象とした291名全体では、平日5日間の平均在宅勤務日数(推定)は、「コロナショック」前の①2019年10月の0.49日から、②2020年7月・③10月・④12月には1.30日、1.21日、1.33日へと有意に増加した(いずれもp<0.001)。一方、平均出勤日数(推定)は、2019年10月の3.60日から、2020年7月・10月・12月には2.84日、2.86日、2.82日へと有意に減少した(

いずれもp<0.001)。

新型コロナウイルス感染拡大を機に、出勤から在宅勤務への転換が生じているものと推測される。

勤務日数が有意に増加した(p=0.045)。

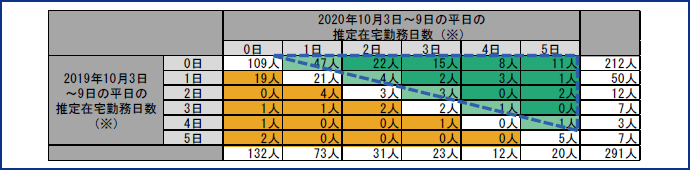

②推定在宅勤務日数の遷移状況

①2019年10月と③2020年10月との間の、平日5日間における推定在宅勤務日数の遷移を、図表3に示す。291人中120人の在宅勤務日数が増えており、うち64人は2日以上の増加をみている(図表3の青色破線部分)。

図表3 2019年10月と2020年10月との間の平日5日間の推定在宅勤務日数の遷移

株式会社Agoop「Agoop 流動人口データ」より集計

③推定勤務地別の在宅勤務日数の比較

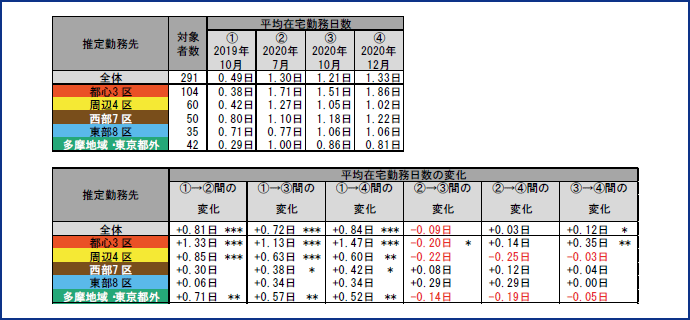

①~④の4期の、平日5日間における平均在宅勤務日数の推移や変化を図表4、5に示す。

「コロナショック」前の①2019年10月の在宅勤務日数に対し、②2020年7月・③10月・④12月の在宅勤務日数は、推定勤務地が都心3区(千代田区・中央区・港区)や周辺4区(新宿区・文京区・品川区・渋谷区)、多摩地域・東京都外である者について、有意に増加した。また、このうち推定勤務地が都心3区である者については、②2020年7月に対して③2020年10月に有意な減少、③2020年10月に対して④2020年12月に有意な増加がみられ、新型コロナウイルスの感染拡大・収束状況に合わせて、在宅勤務日数が増減をみせている(図表4、5)。

一方、推定勤務地が東部8区(台東区・墨田区・江東区・北区・荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区)である者については、有意な変化がみられない(図表5)。

図表4 推定勤務地の地域別 平日5日間における平均在宅勤務日数の推移

株式会社Agoop「Agoop 流動人口データ」より集計

図表5 推定勤務地の地域別 平日5日間における平均在宅勤務日数の変化

株式会社Agoop「Agoop 流動人口データ」より集計

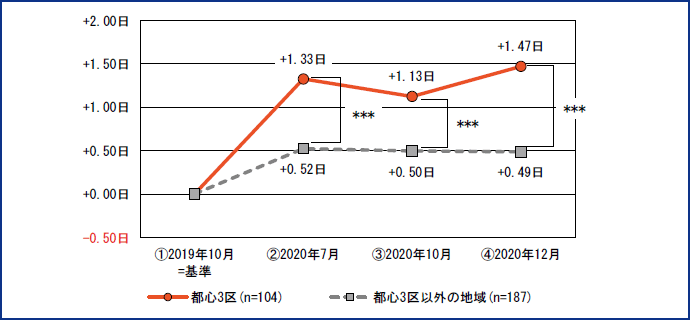

また、①2019年10月をベースラインとした②2020年7月・③10月・④12月の平均在宅勤務日数の変化幅について、ウェルチのt検定によって都心3区とそれ以外の地域とを比較した結果を、図表6に示す。②2020年7月・③10月・④12月のいずれにおいても、都心3区が推定勤務地である対象者の平均在宅勤務日数の増加幅が、他の地域が推定勤務地である対象者よりも有意に大きかった(いずれもp<0.001)。

これらの結果から、各地域に多く立地する事業所の違いに応じて、通勤者の業種や職種が異なり、特にオフィスビル勤務のホワイトカラー職の多い勤務先において、在宅勤務への転換が多く行われていることが推察される。

図表6 推定勤務先地域別 2019年10月を基準とした平日5日間における平均在宅勤務日数の増加幅

*: p<0.05, **: p<0.01,

***:

p<0.001

株式会社Agoop「Agoop 流動人口データ」より集計

5. 【分析2】在宅勤務日・出勤日・土日における時間帯ごとの移動状況の把握

(1)分析内容・手法

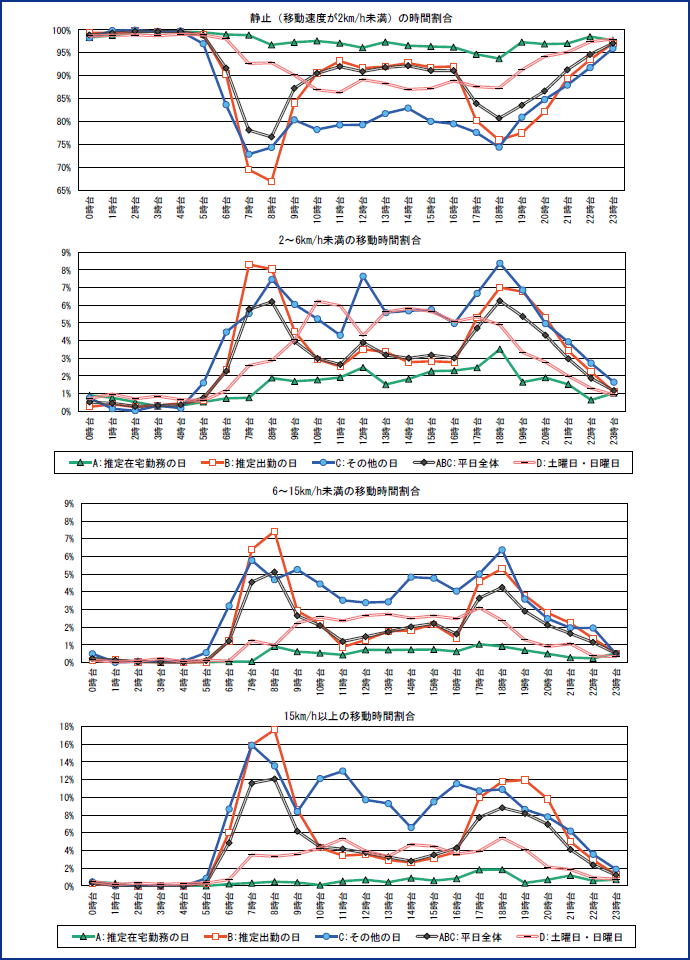

ここでは、「コロナショック」発生後の期間のうち、比較的感染状況が落ち着いていた③2020年10月のスマートフォンの位置データから、端末所有者の移動の速度と時間を算出し、これを日ごと・時間帯(1時間単位)ごとに集計し、「どのような日・時間帯に、どのような速度で移動しているのか」を把握した。また、これを「A:(平日の)推定在宅勤務の日」「B:(平日の)推定出勤の日」「C:(平日の)その他の日」「D:土曜日・日曜日」に区分して集計することで、集計された移動が、どのような生活行動に紐づいて行われたものなのかを類推する材料とした。

「ポイント型流動人口データ」には、スマートフォンに搭載されたGPSによる測位が行われるごとに記録される、緯度・経度と時刻(1分単位)の情報が含まれている。本稿では、【分析2】に先立って、【分析1】の対象である336人×28日間分のデータから、下記の方法で、「測位から次の測位までの時間と速度」を算出し、そこから「速度帯別の移動の積算時間」を求めた。この積算時間は、【分析2】に加え、【分析3】【分析4】でも使用した。

〈速度帯別の移動時間の積算方法〉

-

(1)連続する2つの測位間の時刻の差を、測位間の「移動時間」とした。次に、この2つの測位の「緯度・経度から算出される測位間の直線距離」を移動時間で除して、測位間の「移動速度」を算出した。

- 上記にあたり、測位精度が600mより大きい(精度が低い)測位は無効とした。また、同時刻に複数の測位データがある場合は、測位精度が最も小さい(精度が高い)ものを採用した。

-

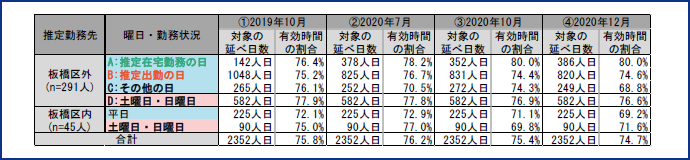

(2)(1)において、60分を超えて有効な測位がない測位間を、「無効時間」として集計から除外した。この結果、336名×7日間×4期間のうち、残った時間帯(以下、「有効時間」と表記)の割合は、図表7の通り。

-

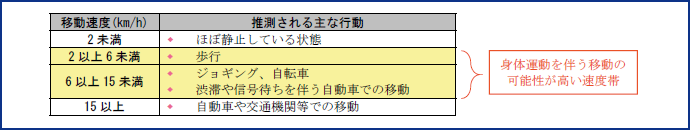

(3)有効時間における各測位間の移動時間を、速度帯別に積算した。移動速度帯は、【分析3】【分析4】で身体運動と関連付けた分析を行うことを勘案し、2km/h 未満、2~6km/h未満、6~15km/h未満、15km/h以上の4区分とした(図表8)。なお、身体運動の中でも、「スマートフォンを持ち運ばない形での運動」や「施設内で行う運動」は、把握できないことに注意を要する。

-

(4)各速度帯の移動の積算時間を4つの速度帯の積算時間の合計で除して、当該速度帯の「移動時間割合」を算出した(すなわち、分母には「無効時間」を含まない)。

図表7 有効時間の割合

株式会社Agoop「Agoop 流動人口データ」より集計

図表8 本稿で設定した移動速度帯の区分

上記のデータのうち、【分析2】では、下記の条件を満たす176人分の③2020年10月のデータを、集計対象とした。

- 推定勤務先が板橋区外

- ③2020年10月において、「平日」および「土曜日・日曜日」の両方の有効時間の割合が70%以上

この集計対象のデータを、「B:推定出勤の日」「C:土曜日・日曜日」に区分し、さらにそれぞれについて0時台、1時台、……、23時台の各時間帯の移動時間割合を算出し、その推移を見た。

なお、毎正時をまたぐ測位間は、前後の時間帯に分割して積算した(例…10時55分~11時03分の移動であれば、10時台に5分、11時台に3分を積算)。

(2)分析結果

上記の集計結果を、図表9に示す。

平日においては、7~8時台と17~19時台をピークとする形で2~6km/h未満、6~15km/h未満、15km/h以上の各速度帯が占める割合が高く(その分、静止(移動速度2km/h未満)が占める割合が低くなる)、二峰性の分布を描く結果となった。これは、朝夕の通勤移動が反映されたものと考えられる。

一方、平日のうち「推定在宅勤務の日」を取り出すと、「推定出勤の日」や「その他の日」に比べ、全時間帯的に2~6km/h未満、6~15km/h未満、15km/h以上の各速度帯での移動時間の割合が低く、静止している時間割合が高くなっている。

土曜日・日曜日においては、7~10時台にかけて、2km/h以上の速度帯が占める割合がなだらかに上昇し、18時台以降になだらかに低下する分布を描く。これは、特定の時間帯に移動が集中するのではなく、それぞれの端末所持者がめいめいの時間帯で外出している実態が反映されたものと考えられる。

以上から、在宅勤務の日においては、主に通勤移動がなくなることに伴い、徒歩・自転車等の身体運動を伴う移動時間時間が減っていると考えられる。

図表9 各時間帯における推定在宅勤務/ 推定出勤/ その他の別、速度帯別の移動時間の割合

株式会社Agoop「Agoop 流動人口データ」より集計

6. 【分析3】出勤日と在宅勤務日の「身体運動を伴う移動量」の違いの把握

(1)分析内容・手法

ここでは、「身体運動を伴う可能性が高い速度帯」である2~6km/h未満、および6~15km/h未満での移動を中心に、1日における移動時間の総量を集計し、「A:推定在宅勤務の日」「B:推定出勤の日」「D:土曜日・日曜日」の間で比較した。

鉄道等の公共交通による通勤者であれば、出勤の日には、鉄道利用の前後を中心に、歩行や自転車による移動が見込まれる。一方、在宅勤務の日には、通勤時間分を、散歩・徒歩による買い物・スポーツ等の他の活動に振り向けることで、出勤に伴う歩行・自転車利用による運動量の減を補う者が現れる可能性もある。本分析は、1日全体を見渡したうえで、「在宅勤務の日」「出勤の日」「土曜日・日曜日」の間で、身体運動を伴う移動時間に、どの程度の差があるのかについて、把握しようとしたものである。

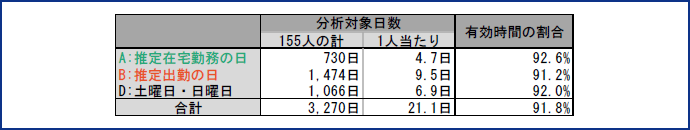

分析に当たっては、下記の条件を満たす155人・延べ3,270日分のデータを、分析に使用した。

- 推定勤務先が板橋区外

- 各対象者の7日間×4期間のデータのうち、有効時間が70%(16時間48分)未満である日のデータを除外

- 残った日に、「推定在宅勤務」「推定出勤」「土曜日・日曜日」の3種類がいずれも1日以上含まれている

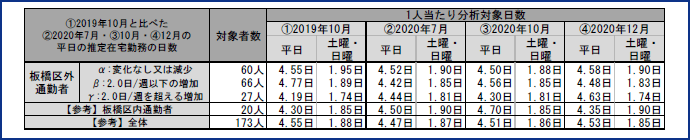

分析に使用したデータの概要を、図表10に示す。

図表10 分析3で使用したデータの概要

*: p<0.05, **: p<0.01, ***: p<0.001

株式会社Agoop「Agoop 流動人口データ」より集計

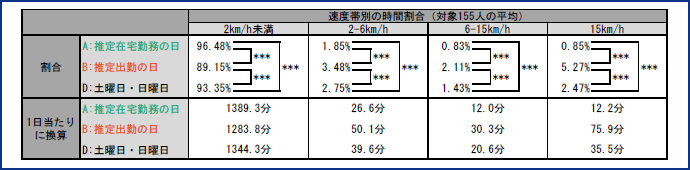

集計にあたっては、155人ごとに、「A:推定在宅勤務の日」「B:推定出勤の日」「D:土曜日・日曜日」のそれぞれにおける、「ほぼ静止(2km/h未満)」「2~6km/h未満」「6~15km/h未満」「15km/h以上」の移動時間割合をそれぞれ算出し、それぞれの速度帯における移動時間割合の平均値を、A・B・D間で比較するとともに、対応関係のあるt検定を用いた有意差の検定を行った。

なお、移動時間割合の算出にあたっての分母には、無効時間を含めていない。したがって、4つの速度帯の移動時間割合の合計は、100%となる。

(2)分析結果

分析結果を、図表11に示す。

「A:推定在宅勤務の日」「B:推定出勤の日」「D:土曜日・日曜日」のいずれについても、有効時間のうち、ほぼ静止している(移動速度が2km/h未満の)時間割合が90%程度以上であり、1日の大半を占めていた(「2km/h未満」×「割合」の欄)。

図表11 推定在宅勤務/ 推定出勤/ 土曜日・日曜日の別、速度帯別の1日における移動時間割合

*: p<0.05, **: p<0.01,

***:

p<0.001

株式会社Agoop「Agoop 流動人口データ」より集計

一方、各速度帯での移動時間割合を、「A:推定在宅勤務の日」「B:推定出勤の日」「D:土曜日・日曜日」の間で比較すると、ほぼ静止している(移動速度が2km/h未満の)時間割合は、「D:土曜日・日曜日」に比べて、「A:推定在宅勤務の日」において有意に高く、「B:推定出勤の日」において有意に低かった(いずれもp<0.001、「2km/h未満」×「割合」の欄)。すなわち、「B:推定出勤の日」<「D:土曜日・日曜日」<「A:推定在宅勤務の日」とっていた。

逆に、「2~6km/h未満」「6~15km/h未満」「15km/h以上」のそれぞれの移動時間割合は、「D:土曜日・日曜日」に比べて、「A:推定在宅勤務の日」において有意に低く、「B:推定出勤の日」において有意に高かった(いずれもp<0.001)。すなわち、

「B:推定出勤の日」>「D:土曜日・日曜日」>「A:推定在宅勤務の日」となっていた(「2-6km/h未満」、「6-15km/h未満」、「15km/h以上」の欄)。

このうち、「A:推定在宅勤務の日」と「B:推定出勤の日」との間で、身体運動を伴う移動である可能性が高い「2~6km/h未満」と「6~15km/h未満」の移動時間を比べると、「A:推定在宅勤務の日」の方が、「2~6km/h未満」での移動時間割合において1.63ポイント(A:1.85%とB:3.48%、1日換算で23.5分相当の差)少なく、「6~15km/h未満」での移動時間割合において1.27ポイント(A:0.83%とB:2.11%、1日換算で18.4分相当の差)少なくなっていた(「2-6km/h未満」、「6-15km/h未満」の欄)。

【分析2】からは、在宅勤務の日において、主に通勤移動がなくなることに伴い、徒歩・自転車等の身体運動を伴う移動時間時間が減っていると考えられるという分析結果を得たが、本分析においても、1日全体を合計した際に、推定在宅勤務の日において、推定出勤の日(および土曜日・日曜日)と比べて、徒歩・自転車等の身体運動を伴う移動時間が減っているとの結果を得た。

スマートフォンの位置データを用いる本分析では、「スマートフォンを自宅等に置いてのジョギング・ランニング」あるいは「体育館・グラウンド等でのスポーツ」等に伴う身体運動は、十分に把握することができないため、実際には、在宅勤務日における身体運動は、必ずしも少なくなっていない可能性もある。そのため、本分析から得られる示唆としては、(板橋区在住の通勤者にとって)在宅勤務日において出勤日と同程度の身体運動量を確保しようとする場合、「20分強の歩行+20分弱のジョギング・自転車」に相当する運動を、意識的に行うことが目安となる、というものであると考えられる。

7. 【分析4】1週間を通じた「身体運動を伴う移動量」の変化の把握

(1)分析の内容・手法

ここでは、「身体運動を伴う移動である可能性が高い速度帯」である2~6km/h未満、および6~15km/h未満での移動について、①2019年10月・②2020年7月・③10月・④12月の4期間における、1週間全体の移動時間の変化をみた。

【分析3】では、在宅勤務の日には、出勤の日(および土曜日・日曜日)と比べて、2~6km/h未満や6~15km/h未満の移動時間が減っているとの結果を得た。一方で、1週間全体を見渡した場合、「コロナショック」後に在宅勤務の日数を増やした勤労者が、出勤日や土曜日・日曜日に、「コロナショック」以前よりも(鉄道を手前の駅で降車して徒歩を増やす、休日に運動時間をとる等の取組によって)身体運動を伴う移動を増やすことで、在宅勤務日の運動量の減を補う者がいる可能性が残されている。

本分析は、「コロナショック」前後で、1週間全体の身体運動を伴う移動時間が、「在宅勤務日が増えた者」「そうでない者」のそれぞれについて、どの程度の変化が生じたかや、両者に変化の違いがあるかについて、把握しようとしたものである。

分析に当たっては、下記の条件を満たす173人・延べ4,414日分のデータを、分析に使用した。

- 各対象者の7日間×4期間のデータのうち、有効時間が70%(16時間48分)未満である日のデータを除外

- 残った日に、①2019年10月・②2020年7月・③10月・④12月の4期間の全てにおいて、「平日」と「土曜日・日曜日」の両方が1日以上含まれている

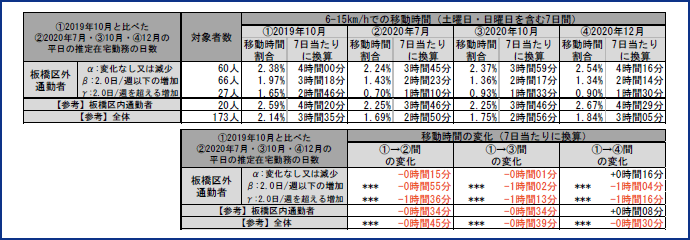

さらに、「在宅勤務日が増えた者」「そうでない者」を区分するために、この173人のうち、推定勤務地が板橋区以外である153人を、「①2019年10月」の推定在宅勤務の日数と比べて、「②2020年7月・③10月・④12月の3期間」の推定在宅勤務の平均日数が、「α:変化なし又は減少した者」「β:2.0日/週以下の増加があった者」「γ:2.0日/週を超える増加があった者」の3群に分割した。

分析に使用したデータの概要を、図表12に示す。

図表12 分析4で使用したデータの概要

株式会社Agoop「Agoop 流動人口データ」より集計

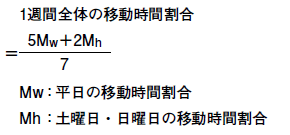

集計にあたっては、173人ごとに、①~④の4期間それぞれの「平日」および「土曜日・日曜日」における、「ほぼ静止(2km/h未満)」「2~6km/h未満」「6~15km/h未満」「15km/h以上」の移動時間割合をそれぞれ算出し、次いで、各速度帯の1週間全体の移動時間割合を、

とした。

さらに、これらの各速度帯のうち、2~6km/h未満および6~15km/h未満の速度帯について、1週間全体の移動時間割合の各対象者群の平均値を算出し、これを①~④の4期間どうしで比較するとともに、対応関係のあるt検定を用いた有意差の検定を行った。

また、①2019年10月をベースラインとした②2020年7月・③10月・④12月の移動時間割合の変化幅について、ウェルチのt検定によって、α群・β群・γ群の間の比較を行った。

なお、移動時間割合の算出にあたっての分母には、無効時間を含めていない。したがって、4つの速度帯の移動時間割合の合計は、100%となる。

(2)分析結果

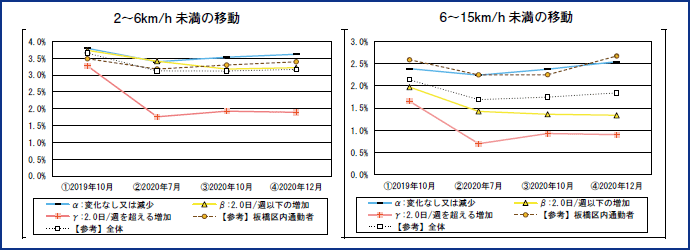

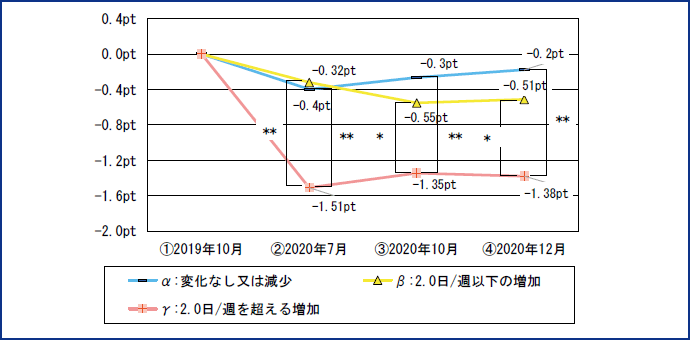

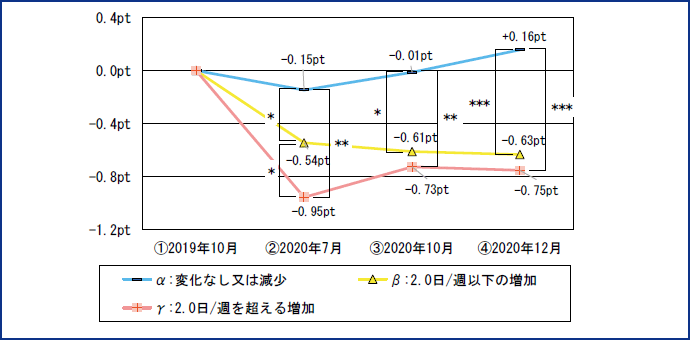

①1週間全体の移動時間割合の期間変化

γ群(=①2019年10月に比べ、②2020年7月・③10月・④12月の推定在宅勤務の3期平均日数が、2.0日/週を超えて増加した群)では、②2020年7月・③10月・④12月における2~6km/h未満および6~15km/h未満での移動時間割合が、いずれも①2019年10月を有意に下回った(いずれもp<0.001)(図表13、14、15)。

また、β群(=①2019年10月に比べ、②2020年7月・③10月・④12月の推定在宅勤務の3期平均日数の増加幅が2.0日/週以下の増加であった群)では、②2020年7月・③10月・④12月における6~15km/hでの移動時間割合が、いずれも①2019年10月を有意に下回るとともに(いずれもp<0.001)、③2020年10月・④12月における2~6km/h未満での移動時間割合も、①2019年10月を有意に下回った(p=0.047とp=0.033)(図表13、14、15)。

すなわち、「コロナショック」後に推定在宅勤務の日数が増えた群では、「コロナショック」前と比べて、「身体運動を伴う移動である可能性が高い速度帯」である「2~6km/h

未満」や「6~15km/h

未満」の移動時間割合が1週間全体でも減少しており、特に推定在宅勤務の日数の増え幅が大きいγ群において、それが顕著(7日間換算の移動時間が、2~6km/h

未満では2時間強の減、6~15km/h 未満では1時間強の減)であった(図表14および15の下段中、「γ:2.0日/ 週を超える増加」の欄)。

図表13 推定在宅勤務の日数の変化状況別 1週間全体の移動時間割合の推移

株式会社Agoop「Agoop 流動人口データ」より集計

図表14 推定在宅勤務の日数の変化状況別 1週間全体の2~6km/h 未満の移動時間割合の変化

*: p<0.05, **: p<0.01, ***: p<0.001

株式会社Agoop「Agoop 流動人口データ」より集計

図表15 推定在宅勤務の日数の変化状況別 1週間全体の6~15km/h 未満の移動時間割合の変化

*: p<0.05, **: p<0.01, ***: p<0.001

株式会社Agoop「Agoop 流動人口データ」より集計

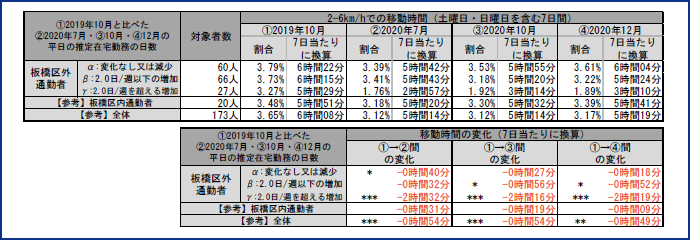

②在宅勤務の日数の増加状況による移動時間割合の変化幅の違い

「身体運動を伴う移動である可能性が高い速度帯」である2~6km/h未満、および6~15km/h未満での移動について、①2019年10月をベースラインとした際の、②2020年7月・③10月・④12月の移動時間割合の変化幅を、α群・β群・γ群の間で比較したものを、図表16、17に示す。

すると、γ群(=①2019年10月に比べ、②2020年7月・③10月・④12月の推定在宅勤務の3期平均日数が、2.0日/週を超えて増加した群)では、②・③・④の3期間全てについて、2~6km/h未満と6~15km/h未満の両方の速度帯の①2019年10月からの移動時間割合の減少幅が、α群(=①2019年10月に比べ、②2020年7月・③10月・④12月の推定在宅勤務の3期平均日数が、変わらないか減少した群)よりも有意に大きかった(図表16、17)。

また、β群(=①2019年10月に比べ、②2020年7月・③10月・④12月の推定在宅勤務の3期平均日数の増加幅が2.0日/週以下の増加であった群)では、②・③・④の3期間全てについて、6~15km/h未満の速度帯の①2019年10月からの移動時間割合の減少幅が、α群よりも有意に大きかった(図表17)。

【分析3】からは、1日全体を合計した際に、在宅勤務の日において、出勤の日(および土曜日・日曜日)と比べて、徒歩・自転車等の身体運動を伴う移動時間が減っているとの結果を得たが、本分析では、1週間全体をみても、「コロナショック」後に在宅勤務の日数が増えた勤労者は、身体運動を伴う移動である可能性の高い速度帯での移動時間が減る傾向にあることが確認された。

以上の結果から、新型コロナウイルス感染拡大後に在宅勤務の日数が増加した勤労者は、出勤日の減により、通勤移動等の日常生活に伴う身体運動量が減っている人が多く、また出勤日や土曜日・日曜日に、身体運動を伴う移動を増やして在宅勤務日の運動量の減を補う、といったことはできていないことが推察される。

本分析から得られる示唆としては、多くの在宅勤務者にとって、生活行動とは別に意識的な身体運動の時間をとらない限り、運動の量は顕著に減る恐れが高いこと、および(板橋区在住の通勤者にとって)在宅勤務日が週に2日以上増えた勤労者が、これまでと同程度の身体運動量を確保しようとする場合、1週間に、「2時間強の歩行+1時間強のジョギング・自転車」に相当する運動を、意識的に行うことが目安となることであると考えられる。

図表16 ①2019年10月を基準とした1週間全体における2~6km/h 未満の移動時間割合の変化幅

*: p<0.05, **: p<0.01,

***: p<0.001

株式会社Agoop「Agoop 流動人口データ」より集計

図表17 ①2019年10月を基準とした1週間全体における6~15km/h 未満の移動時間割合の変化幅

*: p<0.05, **: p<0.01,

***: p<0.001

株式会社Agoop「Agoop 流動人口データ」より集計

8. まとめ

本稿では、推定居住地が東京都板橋区にあり、かつ属性の推定が昼勤、フルタイム、ビジネスパーソンの3つすべてに該当する勤労者を対象に、スマートフォンによる測位データを用いて、「コロナショック」前後(①期:2019年10月、②期:2020年7月、③期:2020年10月、④期:2020年12月の祝日を含まない各1週間)における在宅勤務日数の変化や、身体運動を伴う可能性が高い速度帯(2~6km/h未満および6~15km/h未満)での移動時間の変化をみた。その結果、下記のような事項が明らかとなった。

- 推定勤務地が板橋区外である勤労者について、「コロナショック」前の①期に比べ、「コロナショック」後の②期・③期・④期には、推定在宅勤務の平均日数が有意に増え、推定出勤の平均日数が有意に減っていた。

- 上記を推定勤務地の地域別にみると、推定勤務地が都心3区(千代田・中央・港区)の勤労者は、他の地域の勤労者に比べ、「コロナショック」後の推定在宅勤務の日数の増加幅が有意に大きかった。一方で、推定勤務地が東部8区(台東・墨田・江東・北・荒川・足立・葛飾・江戸川区)の勤労者では、4期間の間に有意な変化がみられなかった(図表4、5)。地域ごとの事業所立地の違いに応じて、通勤者の業種や職種が異なり、特にオフィスビル勤務のホワイトカラー職の多い勤務先では、在宅勤務への転換が多いことが推察される結果となった。

- 勤労者の時間帯別・速度帯別の移動状況をみると、「推定出勤の日」には、朝夕の通勤時間帯に、「2~6km/h未満」「6~15km/h未満」「15km/h以上」での移動時間割合が高くなっている一方、「推定在宅勤務の日」には、1日を通じて「ほぼ静止(2km/h未満)」の時間割合が高くなっていた(図表9)。「2~6km/h未満」や「6~15km/h未満」の移動の多くが、徒歩・自転車等によってなされているとみると、在宅勤務の日には、主に通勤がなくなることに伴い、身体運動を伴う移動が減っていることが推察される結果となった。

- 「推定在宅勤務の日」には、「推定出勤の日」に比べ、身体運動を伴う移動である可能性が高い速度帯での1日の移動時間が有意に少なかった。その差は、「2~6km/h未満」では23.5分/日、「6~15km/h未満」では18.4分/日であった(図表11下段)。

- 「コロナショック」前の①期に比べ、「コロナショック」後の②期・③期・④期に推定在宅勤務の日数が増えた勤労者は、身体運動を伴う移動である可能性が高い速度帯での1週間全体の移動時間が、「コロナショック」前後で有意に減少していた。このうち、推定在宅勤務の日数が2.0日/週を超えて増えた勤労者は、①期の翌年同月である③期において、「2~6km/h未満」の移動時間が2時間16分/週の減少、「6~15km/h未満」の移動時間が1時間13分/週の減少であり、いずれの減少幅も、推定在宅勤務の日数が「変化なし又は減少」した勤労者より有意に大きかった(図表14、15)。

本稿には、スマートフォンの測位情報から割り出した移動速度・時間のみから、移動の背景を類推した関係で、「スマートフォンを持たずに行うジョギングや、施設内で完結し移動を伴わないスポーツによる身体運動が把握できない」「渋滞中の自動車移動が身体運動を伴う移動である可能性が高い速度帯として判定される」といった手法上の限界がある。

一方で、多くの在宅勤務者にとって、生活行動とは別に意識的な身体運動の時間をとらない限り、運動の量は顕著に減る恐れが高いという示唆を得るとともに、(板橋区在住の区外通勤者にとっては)在宅勤務日に、出勤日と同程度の身体運動量を確保しようとする場合、「20分強の歩行+20分弱のジョギング・自転車」に相当する運動を、意識的に行うことが目安となることが明らかとなった。

厚生労働省「健康づくりのための身体活動基準2013」によれば、18~64歳の身体活動の基準として、「歩行又はそれと同等以上の強度の身体活動を毎日60分行う」ことが推奨されており、これと比べると、通勤に伴う歩行・自転車等による移動は、無視できない運動量であると考えられる。逆にみれば、通勤に伴う歩行・自転車等による移動が、在宅勤務によって消滅する場合、身体活動量が不足する危険性が高いと考えられる。

無論、通勤を含む日常生活における身体活動は、業種・職種や、自宅から勤務先までの距離・利用交通手段等によって大きく異なるため、対象フィールドや対象者を変えれば、在宅勤務への転換に伴う身体運動の減少量も、大きく変わるものと考えられる。今回行った、スマートフォンの測位情報のみを用いた身体運動量の推測は、精度が高い手法ではない一方、近年では、心拍計やGPSを搭載したウェアラブル端末によって、日々の身体運動量をより正確に把握することが可能となっている。

今後、このようなウェアラブル端末が、個人単位、あるいは地域保健や産業保健の場等で活用されることで、「1日に必要な身体運動量を、日常生活に伴う身体運動や、スポーツ等によって意識的に行う身体運動を組み合わせて確保するための行動内容の目安」が、個人ごと・地域ごと・職域ごとの実情に合わせて、オーダーメイド的に示されるようになることが望まれる。

注

-

*1労働政策研究・研修機構2021「新型コロナウイルス感染拡大の仕事や生活への影響に関する調査(JILPT 第6回)一次集計結果」

-

*2横山重宏2021「在宅勤務に伴う「体力」の低下」三菱UFJリサーチ&コンサルティング 政策研究レポート

本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。

レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。

(CONTACT)