1990年代以降の情報環境の変化は劇的なものである。インターネットの普及、モバイル機器の普及と進化などこれらを細かく紹介すればきりがない。一方で、新聞、放送などの旧来メディアの苦戦を耳にする機会が多い。さらに、急速な技術革新が年代間のメディア利用の相違を拡大している。

これらの出来事に関するエピソードは豊富だが、意外なほど定量的に語られることは少ない。そこで本稿では、総務省情報通信政策研究所が毎年度実施している「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」をもとに、国民のメディアの利用や意識の変化を定量的に概観する。

1. はじめに

90年代以降の急速な情報環境の変化は国民のメディア利用に大きな影響を与えた。

筆者が就職した当時の最先端IT機器はワードプロセッサーとファクシミリ。官庁統計データを扱うときは集計用紙と電卓が必須アイテムであり、資料を探すときは図書館にこもるのが当たり前だった。現在では、インターネットに接続されたパソコンがなくては仕事にならず、コロナ禍によってリモート会議の打ち合わせも日常のこととなった。仕事以外でも、モバイル端末で連絡をとり動画を閲覧するのは日常のこと。一方で、電話での通話は公私ともにめっきり減った。文字通り、隔世の感がある。

米寿を迎えようとする筆者の母親は、「シルバーフォン」での通話がやっと。情報入手源は地上波テレビと新聞。’80年代で時はとまったままだ。大正生まれの高校の恩師は存命中、パソコンを使いこなしてインターネット検索、旧制高校の学友たちとのeメール交換を日常的に行っていた。現役高校生の筆者の娘は、目にもとまらぬ早業でスマートフォンをフリック入力で使いこなす。聞いたところでは、友人の中にパソコンを日常的に使う高校生は少数派で、キーボード入力ができない者も少なくないという。

高齢者は情報機器の技術革新や新しいソフトウェアにうとい傾向があるのは事実だが、筆者の恩師の様な例もある。高校生の多くがスマートフォンを体の一部のように使いこなすが、パソコンはほとんど使わない者が多い。メディア利用の変化に関するエピソードは身の回りにたくさんあるが、世の中全体ではどのような状況にあるのか。これらを定量的に概観することが本稿の目的である。

2. 「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」の概要

「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」は、総務省情報通信政策研究所が2012(平成24)年度以降、毎年実施している調査。調査時期は年度によって多少異なるが、2017年度までは第3四半期、2018年度以降は第4四半期に実施されている。

調査事項は、①テレビ、新聞、ネットメディアの利用時間、②パソコン、スマートフォンなどの情報機器の保有・利用状況、主なウェブサイトやアプリケーションの利用状況、③従来型メディア(テレビや新聞など)やインターネット上のメディアに対する情報源としての信頼度や重要度に大別される。

調査対象者は全国の13~69歳の男女1,500人。年齢や地域分布を加味した対象者の無作為抽出がなされているので、一定の精度は確保されているとみていいだろう。ただし、クロス集計によって得られた人数が少ないカテゴリーでは特異値の影響が極端に出やすくなるので、結果の解釈には注意が必要である*1。また、調査事項はメディア環境の変化に応じて改訂が加えられているため、比較できる事項には制約がある。

これらの点をふまえて本稿では、カテゴリーの対象者数に注意しながら、「利用者率」を中心に経年比較が可能な事項に焦点をあてて分析する。

3. インターネット利用はどこまで普及したのか

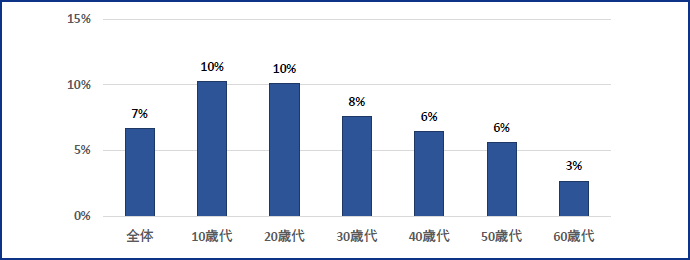

(1)主要メディアの利用者率:意外に高い60歳代のインターネット利用者率

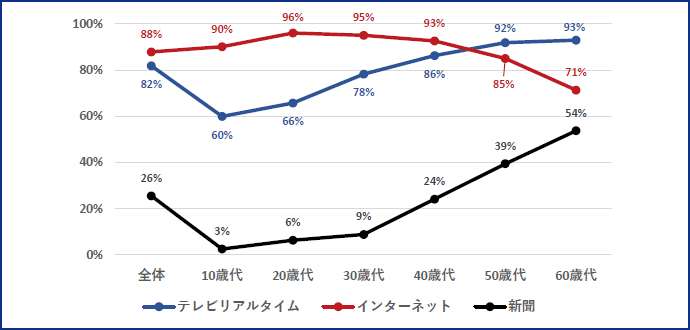

2020年度(最新調査結果)の主要メディアの利用者率をみてみよう。利用者率とは、調査日(平日)に当該メディアを利用した人数の割合である。(図表1)

全体(全年代)の利用者率をみると、インターネットは88%、テレビリアルタイム(テレビ放送をリアルタイムで視聴)(以下「テレビ」と表記)は82%、紙メディアの代表ともいえる新聞購読は26%。すでに現時点で、インターネットがテレビを上回っている。さらに、報道メディアの王者ともいうべき新聞は4分の1程度にとどまっている。この数字をどう受け止めるかはそれぞれだろうが、想像以上にインターネット利用が普及していることに筆者はおどろきを感じる。

これを年代別にみると、高年代になるにつれてインターネットの利用者率は下がり、テレビと新聞が上昇する。ここまでは常識どおりであるが、筆者が意外と感じたのは以下の3点である。

第1は、リタイアメントが多い60歳代でもインターネットの利用者率が7割を超えていることである。利用目的がeメールやラインなどシンプルなものだとしても、意外に普及しているといっていいだろう。

第2は、若年層のテレビ利用者率が想像以上に低いことである。40歳代以下ではインターネット利用者率を下回っており、10~20歳代にいたっては6割台にとどまっているのは、テレビはマスメディアの王者というイメージをもつ世代の筆者としては意外と感じる。

第3は新聞の利用者率の低さである。10歳代から30歳代は1割に届かず、40歳代以降は2割を超えるものの60歳代でも半数をわずかに超える水準にとどまっている。新聞は報道機関の王者というイメージをもつ世代の筆者にとっては、これも意外な結果である。

図表1 主要メディアの年代別利用者率(平日・2020年度)

(注)「テレビリアルタイム」とは録画やネット配信によらないテレビ番組の視聴。

(資料)「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」総務省情報通信政策研究所より作成

(2)主要メディアの平均利用時間:30歳代以下ではテレビよりもインターネットの方が長い

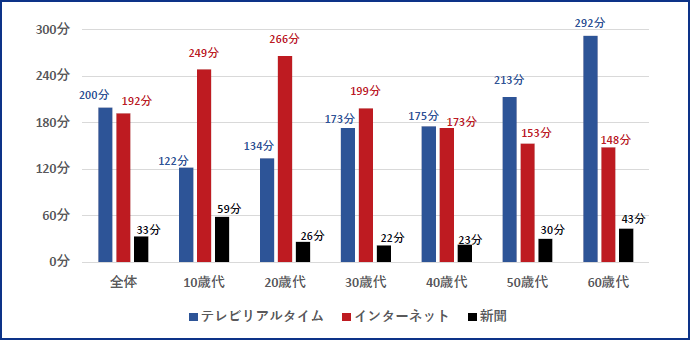

次に2020年度(最新調査結果)の主要メディアの平均利用時間をみてみよう。ここでいう平均利用時間は、調査日(平日)に実際に当該メディアを利用した者の1日あたりの平均である。(図表2)

全体(全年代)の平均利用時間をみると、テレビ(テレビ放送をリアルタイムで視聴)は200分、僅差でインターネット192分、新聞は33分となっている。

年代別にみると、10~20歳代ではインターネットがテレビより長く、30~40歳代では両者の利用時間がほぼ均衡、50歳代以上でテレビ利用時間がインターネットを上回る。新聞は年代による差はそれほど大きくはない*2。60歳代でもインターネットの平均利用時間が2時間を超える点は注目していいだろう。

図表2 主要メディアの年代別平均利用時間(平日・2020年度)

(注1)「テレビリアルタイム」とは録画やネット配信によらないテレビ番組の視聴。

(注2)利用時間は、実際に当該メディアを利用した者の平均利用時間。

(資料)「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」総務省情報通信政策研究所より作成

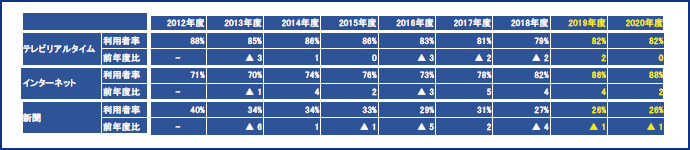

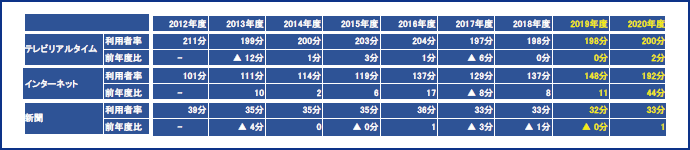

(3)主要メディアの利用者率の推移:低下が顕著な新聞

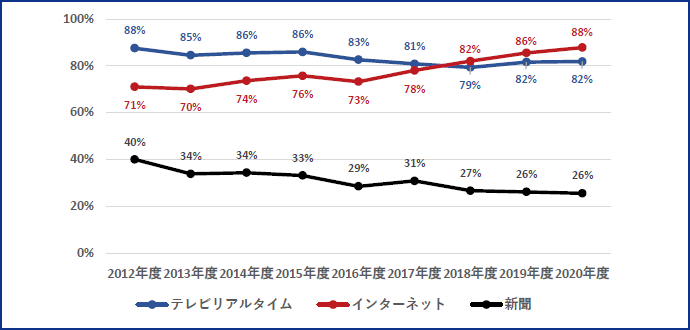

次に主要メディアの利用者率の推移をみてみよう。(図表3)

2012年度に最も利用者率が高かったテレビは、徐々に下落し2020年度には82%と6ポイントの減になっている。これに対してインターネットは、2012年度の71%が2020年度に88%と17ポイントの上昇を示している。

ここで目を引くのが新聞の動向である。多少の浮き沈みはあるものの2012年度の40%が2020年度には26%と14ポイントも下落している。もちろん、ここでいう利用者率がリニアに販売部数に直結するわけではないが、コンスタントな下落傾向が新聞社経営に与える影響は小さくないだろう。

図表3 主要メディアの利用者率の推移(平日・全体)

(注)「テレビリアルタイム」とは録画やネット配信によらないテレビ番組の視聴。

(資料)「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」総務省情報通信政策研究所より作成

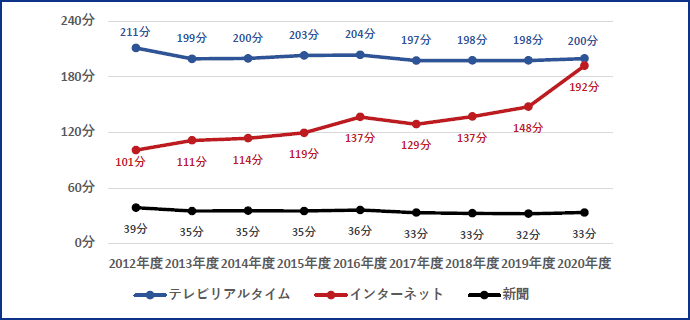

(4)主要メディアの平均利用時間の推移:テレビに迫るインターネット

次に主要メディアの平均利用時間の推移をみてみよう。(図表4)

テレビも新聞も変化はない一方で、インターネットは上昇基調にある。特に2020年度は前年度と比べて44分と過去のトレンドと比べて大幅な伸びをみせている。

図表4 主要メディアの平均利用時間の推移(平日・全体)

(注1)「テレビリアルタイム」とは録画やネット配信によらないテレビ番組の視聴。

(注2)利用時間は、実際に当該メディアを利用した者の平均利用時間。

(資料)「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」総務省情報通信政策研究所より作成

4. インターネットの使われ方はどのように変化したか

(1)コミュニケーションメディアもインターネット利用が主流に

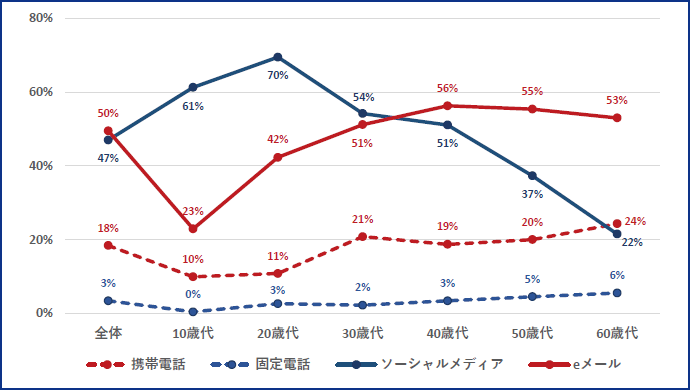

2020年度(最新調査結果・平日)のコミュニケーションメディアの全体(全年代)の利用者率をみると、音声通信では携帯電話18%、固定電話3%、文字通信ではラインやツイッターなどソーシャルメディア47%、eメール50%となっている。インターネットを介した文字コミュニケーションの優越がはっきりしている。(図表5)

年代別にみると、50歳代以上の年代でソーシャルメディアの利用者率が顕著に低く、20歳代以下の年代はeメールの利用者率が低い。とはいえ、60歳代でもおよそ2割がソーシャルメディアを利用しているというのは意外な印象がある。

20歳代の固定電話通話の利用者率0%というのは目を引く数字であるが、他の年代も1割に達しておらず、コミュニケーションメディアとして限定的な存在となっていることがわかる。また、携帯電話通話の利用者率は固定電話ほどではないにしても、1~2割程度となっており、最も高い60歳代でもソーシャルメディアの利用者率とほぼ同じ24%にとどまっている。

すべての年代で、コミュニケーションにおけるインターネット利用が主流になっているといっていいだろう。

図表5 コミュニケーションメディアの年代別利用者率(平日・2020年度)

(注)「モバイル」とはフィーチャーフォンとスマートフォンの合計で、タブレットは含まない。

(資料)「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」総務省情報通信政策研究所より作成

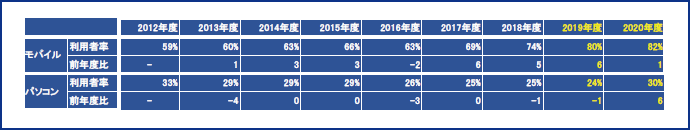

(2)パソコンかモバイルか:モバイルがインターネット利用の主力

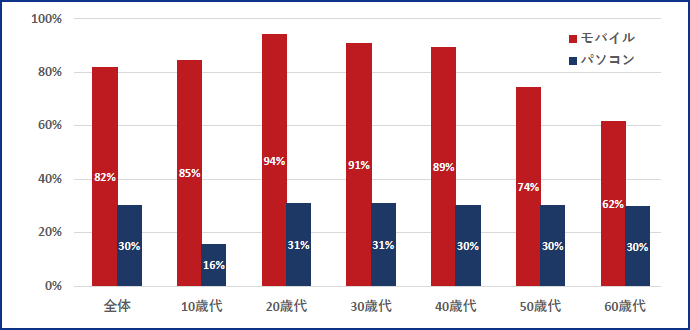

2020年度(最新調査結果)のインターネットを利用する機器をみてみよう。(図表6)

全体(全年代)の利用者率をみると、モバイル端末*3は82%、パソコンは30%となっている。さらに年代別にみると、モバイル端末は40歳代以下の年代ではおよそ9割に達しており、60歳代でも6割に達している。

パソコンは、10歳代以外はほぼ3割で年代間に差はみられないが、10歳代だけは16%と低い。おそらく、パソコンはビジネスユースや競技性の高いゲームなど特殊な用途に、日常的な用途は手軽なモバイル端末という具合に使い分けられた結果なのだろう。

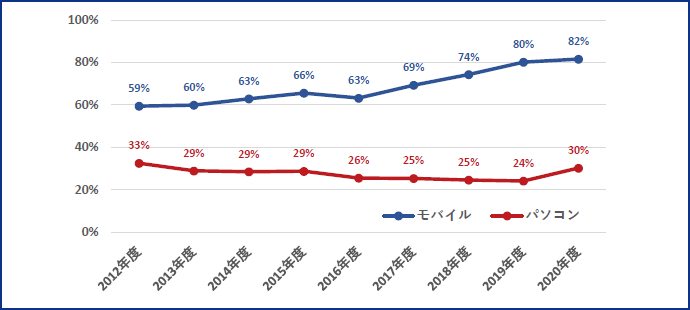

さらに利用者率の推移(図表7)をみると、モバイル端末は2012年度の59%から徐々に上昇し続け、2020年度には82%に達している。一方、パソコンは2012年度の33%から徐々に下落し2019年度には9ポイント減の24%となっていたが、2020年度は30%と前年度比6ポイントの上昇をみせている。背景にリモートワークの普及などの新型コロナ禍の影響が考えられる。

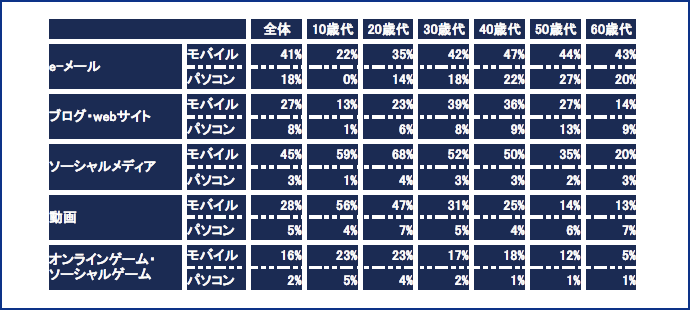

次に2020年度(最新調査結果)のコンテンツ別にパソコンとモバイル端末の利用者率をみてみよう(図表8)。全体(全年代)をみると、ここで取り上げたすべてのコンテンツで、モバイル端末が大きな差をつけて優位である。特にパソコンを舞台に普及したeメールやブログ・webサイトでさえ、ダブルスコア、トリプルスコアでモバイル端末が優位にある。

年代別にみると、若い年代ほどパソコンの利用者率が低い傾向がみられるが、意外だったのは60歳代でもここで取り上げたすべてのコンテンツでモバイル端末が優位にあることだ。考えてみれば、フリック入力になじめない筆者でも、プライベートのeメールやwebサイトの閲覧にパソコンを使うことはめったになくなっているのだから当然の結果ともいえる。

図表6 インターネットを利用する機器の年代別利用者率(平日・2020年度)

(注)「モバイル」とはフィーチャーフォンとスマートフォンの合計で、タブレットは含まない。

(資料)「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」総務省情報通信政策研究所より作成

図表7 インターネットを利用する機器の利用者率の推移(平日・全体)

(注)「モバイル」とはフィーチャーフォンとスマートフォンの合計で、タブレットは含まない。

(資料)「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」総務省情報通信政策研究所より作成

図表8 モバイル端末のコンテンツ別利用者率(平日・2020年度)

(注)「モバイル」とはフィーチャーフォンとスマートフォンの合計で、タブレットは含まない。

(資料)「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」総務省情報通信政策研究所より作成

5. ニュースとインターネット

私事で恐縮だが、2011年3月の東日本大震災の際、筆者は代休で自宅にいた。地震のゆれはそれほど大きくはなかったが間髪おかず停電になり、テレビをみることができなくなった。ラジオを通じて東北三県の被害状況を知ることになるが、「仙台市の海岸地域で津波によって数千人の死者が出ている模様」というニュースにも、「数千人の被災者じゃないのか」と思った。要するにピンとこないのである。夜になって停電が復旧してテレビを見たとき、空撮映像によって伝えられる津波に巨大さに息をのんだ。さらに翌朝の新聞報道から、地上で発生した被害の甚大さを総合的に知ることになる。

今日では個人が撮影した動画を、インターネットを介してみることができるようになった。しかし、それはあくまでも限られた地点の一時点の断片的な事実に過ぎない。また、ニュースサイトの伝える情報のほとんどは新聞社、通信社、テレビ局などのマスメディアに依存している。われわれが身の回り以外の出来事の全体像を知る術は、今もマスメディアによる報道しかないといっても過言ではない。

これまでみてきたように、インターネットの普及によって情報環境は大きく変化している。これによって国民の意識にどのような変化が生じているのか。本節では「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」で実施された意識調査*4を通じて意識の変化を探る。

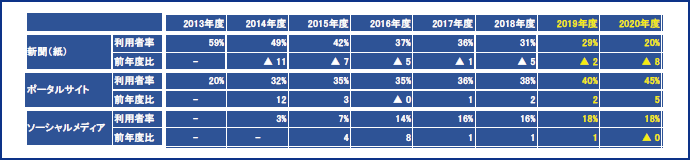

(1)テキスト系ニュースメディアの利用:ポータルサイトが主力に

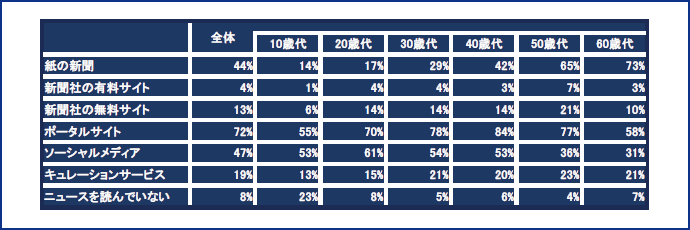

2020年度(最新調査結果)の全体(全年代)をみると、ポータルサイトが72%ともっとも利用者率が高く、次いでソーシャルメディア(47%)新聞(44%)の順になっている。新聞社の有料サイトは4%ともっとも低い。(図表9)

年代別には、60歳代では新聞が73%ともっとも利用者率が高いが、50歳代以下ではポータルサイトが新聞を上回っている。もっとも、60歳代でもポータルサイトは6割弱が利用しており、その差は意外に小さい。ソーシャルメディアは10歳代では53%とポータルサイトの55%に並ぶ利用者率を示しており、40歳代以下では5割を超えていて若年層には相当程度普及していることがわかる。

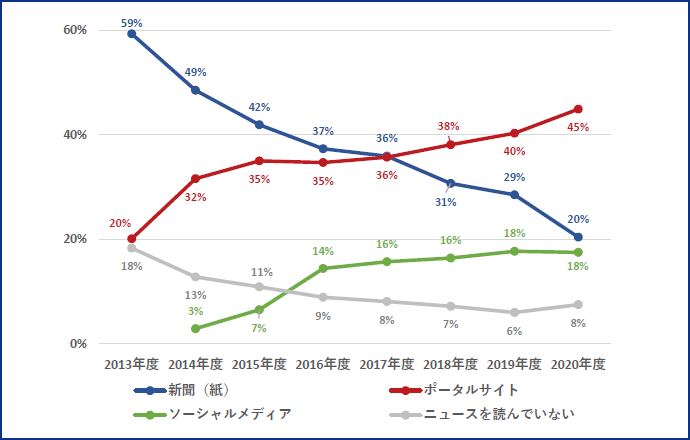

次に、もっとも利用するテキスト系ニュースメディアの推移をみてみよう(図表10)。2013年度には6割弱が新聞を上げていたが、その後急速に下落し、2020年度には20%にまで落ち込んでいる。対照的なのはポータルサイトで、2013年度は20%であったが急速に上昇して2017年度に新聞と同レベル、2020年度には45%に達している。この7か年度間の新聞の下落とポータルサイトの上昇は劇的といってよい変化である。

さらに興味深いのが「ニュースを読んでいない」と答えた者の割合の変化である。2013年度には18%だったが、ポータルサイトやソーシャルメディアを「もっとも利用する」と回答した者の割合と反比例するかのように、ほぼ一貫して下落傾向をみせている。その要因を断定できる材料はこの調査ではえられないが、ポータルサイトやソーシャルメディアが国民のニュースへのアクセシビリティを高めたのかもしれない。

図表9 テキスト系ニュースメディアの利用者率(2020年度)

(注1)「ポータルサイト」にはYahoo!ニュース、Googleニュース等がある。

(注2)「ソーシャルメディア」にはLINE NEWS 等がある。

(注3)「キュレーションサービス」には、スマートニュース、グノシー等がある。

(注4)このデータはアンケート調査の結果である。

(資料)「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」総務省情報通信政策研究所より作成

図表10 もっとも利用するテキスト系ニュースメディアの推移(全体)

(注1)「ポータルサイト」にはYahoo!ニュース、Googleニュース等がある。

(注2)「ソーシャルメディア」にはLINE NEWS 等がある。

(注3)このデータはアンケート調査の結果である。

(注4)本項目が調査されたのは2013年度以降、「「ソーシャルメディア」が調査対象となったのは2014年度以降である。

(資料)「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」総務省情報通信政策研究所より作成

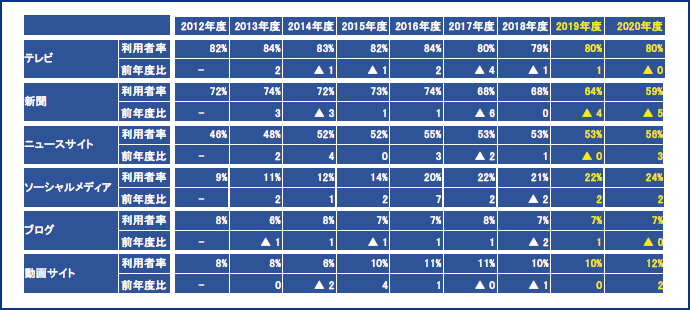

(2)メディアへの信頼度:新聞・テレビへの信頼は確固だが…

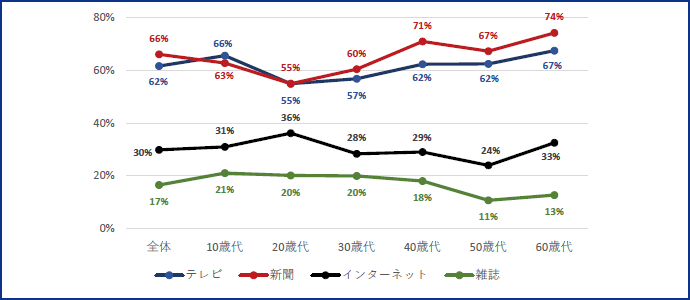

前項ではテキスト系メディアの利用に注目してみてきたが、本項では新聞とならんで旧来型メディアの中で存在感の大きいテレビを加えて、2020年度(最新調査結果)の国民の信頼度をみていくことにする。(図表11)

前項では利用者率が低迷していた新聞が高い信頼度を獲得しており、テレビもほぼ同水準にある。年代別にみると、40歳代以上では新聞への信頼度がより厚い。一方、利用という点では急上昇していたインターネットだが、全体(全年代)ではダブルスコアで劣位にある。依然として新聞やテレビへの信頼は確固たるものがある。

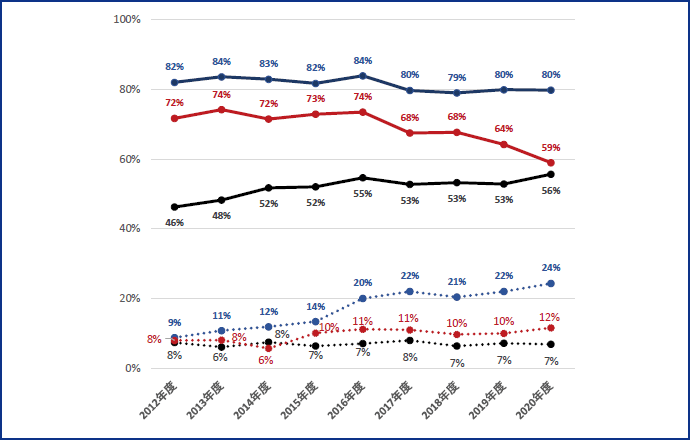

さらにテーマを「国内の政治・経済問題」に限定し、インターネットメディアを細分類した信頼度の推移をみてみよう。(図表12)

テレビ、新聞、ニュースサイトのグループと、ソーシャルメディア、ブログ、動画サイトのグループに信頼度は明確に分かれている。ニュースサイトに掲載される記事のほとんどは新聞社、通信社、テレビ局から配信された記事で成り立っており、記事ごとに提供社のクレジットが付されているため記事の信頼性は提供者のブランドに依拠しているといっていいだろう。これに対して、ブログや動画サイトは個人が発信する情報が中心。信頼性が低く評価されるのは当然のことといえるし、多くの利用者はそのことをわかって利用しているともいえるだろう。

筆者がおどろいたのは、2012年度以降一貫してテレビの方が新聞よりも高く評価されていることと、2017年度以降、新聞の信頼度が下落傾向にあることだ。この調査の結果からではテレビの信頼度が高い理由を見いだすことはできないが、一般的に考えれば、テレビメディアがもつ映像のインパクトと速報性が背景ではないかと思われる。新聞に対する信頼度下落傾向の原因については、2016~17年度の主要なニュースを確認してみたが、新聞への信頼を大きく毀損するような出来事は見当たらなかった。そうだとすれば、急激なネット系メディアの普及下で、新聞が提供するコンテンツ、印刷媒体という形態と国民のニーズとにミスマッチが生じた結果ということなのかもしれない。

図表11 メディアへの信頼度(2020年度)

(注1)このデータはアンケート調査の結果である。

(注2)信頼度は「非常に信頼できる」「ある程度信頼できる」と回答した割合の合計である。

(資料)「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」総務省情報通信政策研究所より作成

図表12 国内の政治・経済問題報道への信頼度の推移(全体)

(注)信頼度は「非常に信頼できる」「ある程度信頼できる」と回答した割合の合計である。

(資料)「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」総務省情報通信政策研究所より作成

6. 新型コロナ禍は国民のメディア利用にどのようなインパクトを与えたか

(1)国民のメディア利用とコロナ禍

わが国の場合、新型コロナ感染症患者が最初に発表された*5のが2020年1月16日、武漢に在留する邦人帰国のための特別機が派遣されたのが1月29日、船内で感染者が多数発生したグルーズ船を横浜港に受け入れたのが同年2月3日。多くの国民が、新型コロナ禍を身近なリスクと認識し始めたのはおそらく1月下旬以降だろう。

「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」は、2019年度も2020年度1月中旬に実施されている*6。ということは、2019年度調査はコロナ禍前の状態、2020年調査はコロナ禍発生のおよそ1年後の状況を反映している。これらの調査結果を比較すれば、未曽有の危機ともいえる新型コロナ禍で国民のメディア利用や意識にどのように変化したか、あるいはしていないかをさぐることができる。

具体的な検討に入る前に、2020年度調査が行われた2021年1月中旬ごろの状況をふりかえっておこう。2020年1月以降、感染者ベースで4月(1.2万人)、8月(3.2万人)のピークがみられた。9・10月は比較的落ち着いていたが、11月以降、感染者数は増勢に転じ、12月(8.7万人)と急増。12月に大阪府と北海道旭川市は重症病床不足に対応すべく自衛隊に看護師派遣を要請、政府はGoToトラベルの一時停止を決定した。

2021年1月には感染者数はさらに急増(15.5万人)し、1月7日に政府は首都圏の1都3県、1月13日に7府県に2度目の緊急事態宣言を発出するにいたった。2020年度調査はこのようにかなり騒然とした状況下で実施されたもので、その影響は小さくないと考えられる。なお、病毒性が判然としなかった最初の緊急事態宣言時のように全国一斉での休校措置は取られなかった一方、企業等のリモートワークへの準備は改善されていたものと思われる。

コロナ禍によってもたらされた国民のメディア利用や意識の変化として、第1にはリモートワーク*7の普及、第2は情報メディアへの評価の変化が考えられる。前者について直近の状況を、後者については2019年度と20年度の変化をみよう。

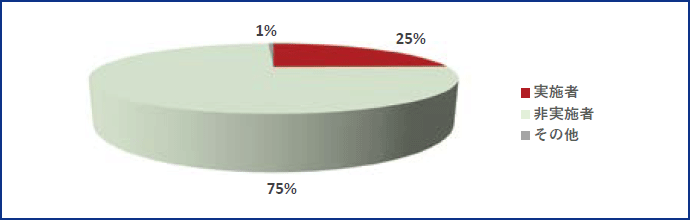

(2)リモートワークの利用状況:それほど普及してはいない

2020年度の「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」(図表13)では、「遠隔会議システムやビデオ通話利用」が調査項目に追加された。遠隔会議やビデオ通話はリモートワークの一要素であり、単年度の数値であるため推移が把握できない。また、親族や友人との間での利用も含まれている。これらを踏まえた上で、緊急事態宣言下での全体(全世代)の利用者率が1割に満たないというのは高い水準とはいいがたいだろう。

民間機関で実施した調査(図表14)をみると、25%の従業者がリモートワークを行っていると答えている。同調査によれば、利用者率は大都市圏、特に首都圏で高い一方、20県では1割に満たない。職種別にみると、企画・IT系職種では半数を超えている一方で、対面サービス系や製造系職種では1割に満たない。

もちろん、製造ライン職、プロドライバー、介護・保育職のようにリモートワークが不可能な職種もあれば、ITエンジニアやコンサルタントのように親和性の高い職種もある。また、親和性の高い職種が首都圏や大都市圏に集中しているために地域間の差が生じているのだろう。そもそも、リモートワークが絶対善というわけでもない。職種、業種、企業規模に応じて経営者が判断すべきことである。

とはいえ、新型コロナ禍を奇貨として業務の効率化、たとえば紙と押印で構成される業務フロー、それによって蓄積されたデータの活用といった業務効率の向上が図られるのであれば、その果実は大きい。今後、新型コロナ禍の経験がイノベーションのきっかけとなるか、あるいは悪夢として忘れ去られてしまうかは、わが国の将来を左右するといっても過言ではない。

図表13 遠隔会議システムやビデオ通話利用者率(2020年度)

(資料)「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」総務省情報通信政策研究所より作成

図表14 リモートワークの利用者率(2020年11月)

(注1)勤務先従業員人数10人以上に勤務する全国の20~59歳の正規雇用者20,878人へのインターネット調査

(注2)農林水産業と鉱業従業者は調査対象に含まれない。

(資料)「新型コロナウイルス対策によるテレワークへの影響に関する緊急調査」パーソル総合研究所より作成

(3)情報メディアの利用と評価の変化:大きな変化が少ない中でインターネット利用時間が増加

主要メディアの利用者率と利用時間について、2019~20年度に大きな変化があるかを確認しよう。(図表15・16・17)

テレビと新聞は利用者率、利用時間に大きな変化はみられない中で、インターネットの利用時間のみ、44分と過去に例のない伸びをみせている。さらに、インターネットを利用する機器の利用者率をみると、ゆるやかに減少傾向にあったパソコンの利用者率が6ポイント伸びている。2019~20年度の間に、インターネットの利用時間が伸び、パソコンの利用者率が過去にみられないほど急増しているということは、パソコンによるインターネットの利用が大きく伸びたことを示している。新型コロナ禍によるリモートワークの普及が25%程度にとどまっているとはいえ、これが影響した結果と考えるのが自然だろう。

図表15 主要メディアの利用者率の推移(平日・全体)

(注1)「テレビリアルタイム」とは録画やネット配信によらないテレビ番組の視聴。

(注2)前年度比の単位はポイントである。

(資料)「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」総務省情報通信政策研究所より作成

図表16 主要メディアの平均利用時間の推移(平日・全体)

(注)「テレビリアルタイム」とは録画やネット配信によらないテレビ番組の視聴。

(資料)「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」総務省情報通信政策研究所より作成

図表17 インターネットを利用する機器の利用者率の推移(平日・全体)

(注)前年度比の単位はポイントである。

(資料)「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」総務省情報通信政策研究所より作成

(4)テキスト系メディアへの信頼:新聞は低落傾向

「もっとも利用するテキスト系ニュースメディア」の2019~20年度の変化をみてみよう。過去から下落基調だった新聞が8ポイント下落している一方、ポータルサイトは5ポイント伸びている。いずれも過去と比べて大きな変化であるが、これまでのトレンドとは次元を異にする変化とまでは断じにくいレベルである。

テレビも含めた各メディアの「政治・経済問題報道」への信頼度の2019~20年度の変化をみてみよう。新聞の5ポイント下落が他のメディアとくらべて変化幅が大きく、一人負けの感がぬぐえない。

7. 国民のメディア利用はどのように変化したのか

第1に、インターネットメディアは高年齢年代にも予想以上に普及していることを指摘したい。60歳代の6割強が、インターネット利用であるモバイル端末(その多くはスマートフォン)を通じてインターネットを利用している。2020年度調査時の60歳代は概ね1951~1960年生まれ、つまりポスト団塊世代である。インターネット黎明期ともいえる’90年代以降、否応なく情報環境の変化に適応してきた世代ともいえる。このような実態から、インターネット利用は高年齢年代にも想像以上に普及しているといえるだろう。フィンテック分野、特にキャッシュレス決済や個人送金などのデジタルサービスの普及が新興国に比べてわが国は遅れているという指摘もあるが、少なくとも60歳代以下の年代ではこれらを受け入れる素地はあるといっていいだろう。

第2に、旧来型マスメディアの代表として君臨する新聞が転換期をむかえていることだ。利用者率をみると、30歳代以下の年代は1割に満たず、新聞購読習慣が定着している60歳代でも5割弱。主要メディアの中で、全体としての信頼度という点では首位を確保しているものの、新聞の主戦場である政治・経済問題報道への信頼度は低下傾向にあるといえる。

こうした現状をもって、「新聞はもはや時代おくれ」と嘲笑する向きもあるが、それは安易に過ぎる。というのも、インターネット上のニュースサイトの情報源は既存のマスメディア、特に新聞社からの配信に依存している。新聞の衰退は、ニュース報道全体の衰退を意味するといっても過言ではない。新聞がこうした状況にどのように対応していく*8かは、新聞経営の課題であるとともに国民の課題でもある。

第3に、新型コロナ禍が国民のメディア利用に与えた影響はいまのところ判然としない。話題になることの多いリモートワークの採用は、職種や業種によって幅が大きく、従業者ベースで4分の1というところである。とはいえ、これをきっかけに業務全般の見直しが進むのであれば、企業の生産性向上が期待できる。もちろん、新型コロナ禍の終息によって旧に復するという可能性もある。新型コロナ禍を奇貨とすることができるか、あるいはただの災難としてとおり過ぎるのか。現段階では判然としないが、筆者としては前者であってほしいと考えている。

メディアの利用や信頼感に関しては、インターネット利用時間とパソコン利用が伸びた以外は大きな変化はみられなかった。これがリモートワークの普及の結果なのか、他の要因が存在するか、次年度以降の調査結果をみる必要がある。

図表18 もっとも利用するテキスト系ニュースメディアの推移(全体)

(注1)「ポータルサイト」にはYahoo!ニュース、Google ニュース等がある。

(注2)「ソーシャルメディア」にはLINE NEWS 等がある。

(注3)このデータはアンケート調査の結果である。

(注4)本項目が調査されたのは2013年度以降、「ソーシャルメディア」が本項目の調査対象となったのは2014年度以降である。

(注5)前年度比の単位はポイントである。

(資料)「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」総務省情報通信政策研究所より作成

図表19 国内の政治・経済問題報道への信頼度の推移(全体)

(注1)信頼度は「非常に信頼できる」「ある程度信頼できる」と回答した割合の合計である。

(注2)前年度比の単位はポイントである。

(注3)このデータはアンケート調査の結果である。

(資料)「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」総務省情報通信政策研究所より作成

注

-

*1例えば20歳代の固定電話の利用時間(利用者数)は、2020年度調査では158分(11人)、2019年度調査では11分(4人)、2018年度調査では15分(1人)となっており、これらの計数をストレートに比較することには躊躇がある。

-

*210歳代の平均利用時間は59分ともっとも長い。ただし、この年代の新聞利用者率は3%(7人)、中央値は30分であることから、特異値の影響をうけたものと考えられる。

-

*3「モバイル端末」は「携帯電話」(フィーチャーフォンとスマートフォンの合計)で、「タブレット端末」は含まれていない。

-

*4「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」では、1日の行動を詳細に把握する調査(日記調査)とともに、意識を把握する調査(アンケート調査)を同時に行っている。このため、同一の事項であってもどちらの調査データによるものかによって計数は異なる。

-

*5武漢に渡航した中国人。

-

*62019年度調査は2020年1月14~19日、2020年度調査は2021年1月12~18日。

-

*7本稿では、ICT機器を活用して事業所外で業務を行うことで、テレワークと称されることもある。パソコンを事業所のサーバーと接続して事業所内と同等の情報環境の下での業務、パソコンやモバイル端末を活用した遠隔会議がこれにあたる。

-

*8新聞各社は有料ニュースサイトを開設しているが、2020年度の「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」のアンケート調査によれば、全体(全年代)での新聞社系有料サイトの利用者率は4%、無料サイトでも13%(図表9参照)。特に有料サイトは普及途上段階にある。

本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。

レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。

(CONTACT)