*本稿は、『エネルギー・資源』Vol.43 No.4(一般社団法人エネルギー・資源学会、2022年7月発行)に掲載されたものを、同編集部の承諾のもと掲載しております。

1. はじめに

2021年10月に我が国が閣議決定した「地球温暖化対策計画」及び「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」では、2030年には2013年比でGHG排出量を46%削減した約7億6000万t-CO2eq、2050年にはネットゼロにするとしており*1,*2、この目標達成に向けてエネルギー起源のCO2排出削減につながる再生可能エネルギーの導入が進んでいる。再生可能エネルギーの中でも太陽光発電はエネルギー源が太陽光であるため、基本的に設置する場所や地域に制限がなく、屋根などの未利用空間に設置できるために新たな用地を用意する必要がない*3。この特徴を生かし、1990年代後半から太陽光発電設備は普及し始めたが、2012年に再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT制度)が導入されてからはその普及が加速化し、2021年9月末時点の導入量は63GW*4に達している。

また、2021年10月に閣議決定された「第6次エネルギー基本計画」では、今後も電源構成に占める再生可能エネルギー導入拡大の努力を続けることが示されており、太陽光発電は2030年には103.5~117.6GWの導入量を目指すとしている。これは、2017年に策定された第5次エネルギー基本計画における2030年導入量目標の64GWから約2倍と、大幅な上積みとなっている*5。

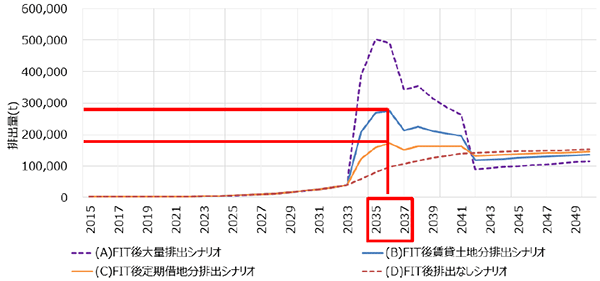

このように、引き続き増加が予想される太陽光発電設備であるが、これを構成する機器はいずれ故障や寿命を迎えるなど様々な理由で使用済み品として排出されることになる。第6次エネルギー基本計画策定前の推計になるが、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が太陽電池モジュールの排出量を図1のとおり推計している。この推計によれば、FIT制度開始当初に導入された太陽光発電設備がFIT買取期間終了を迎える2035~37年頃に排出量のピークを迎え、2036年には約17~28万t排出される*6としている。この排出量は2015年度の産業廃棄物の最終処分量の1.7~2.7%に相当する*6としている。また、FIT制度の導入に伴い2012年に導入された太陽電池モジュールがそのまま埋め立てられた場合、2014年の産業廃棄物最終処分量の7.7%に相当し最終処分場の残余容量に悪影響を与えかねないとの指摘もある*7。

太陽光発電設備を構成する主な機器は、太陽電池モジュールとその架台、接続箱、パワーコンディショナー等であるが、これらの機器の大部分を占めるのは太陽電池モジュールと架台である。したがって、使用済みの太陽光発電設備の最終処分量を減らすためには、太陽電池モジュールと架台のリユースやリサイクルが重要となる。架台は鋼材やステンレス、アルミニウムなどで作られておりリサイクルに大きな問題はないが、太陽電池モジュールは数十年にわたって屋外で風雨に晒されるため高い耐候性が求められリサイクルを難しくしている。

これらの背景をふまえ、本稿では太陽電池モジュールのリサイクルを中心に、太陽光発電設備の最終処分量を減らすためのサーキュラーエコノミーの促進に向けた取り組みを紹介する。

図1 太陽電池モジュールの排出量推計結果*6

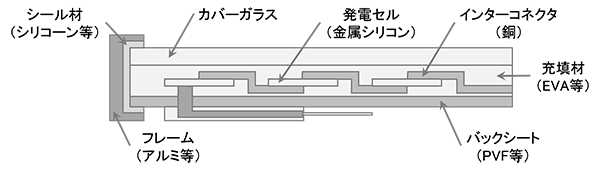

2. 太陽電池モジュールの構造に起因するリサイクルの阻害要因

太陽電池モジュールリサイクルの阻害要因はいくつかあるが、主な阻害要因としてその構造に起因する部分について述べる。端的に言えば、異なる素材の構成部材が強く接着されていることであると考えている。太陽電池市場の9割を占めていると言われている結晶シリコン系太陽用電池モジュール*8を例に説明する。まず、太陽電池モジュールの断面と構成部材は図2に示すように、金属シリコンの発電セルを銅のインターコネクタで繋いだものを充填材で保護し、表面のカバーガラスと裏面のバックシートでラミネートする構造になっている。充填材には発電セルをカバーガラスとバックシートに接着させるための接着性に加え、耐候性や張強度、透明性、柔軟性が求められ、これらに優れているエチレン酢酸ビニル共重合樹脂(EVA)が使われるのが一般的である。また、バックシートは数十年にわたって直接屋外に曝露されるため、耐候性、水蒸気バリア性、電気絶縁性等が長期にわたって保持される必要があり、ポリフッ化ビニル樹脂(PVF)をはじめ、ポリエチレンテレフタラート樹脂(PET)、オレフィン樹脂などが使われている。水蒸気バリア性を増すために金属薄膜が積層されている場合もある。このように、太陽電池モジュールはラミネートされたものの周囲をシール材とフレームで固定し防水しており、屋外の過酷な環境で数十年にわたって発電性能と安全性を維持できるように作られているが、逆にそのような設計が、素材を高純度で分離回収されることが求められるリサイクルを難しくしている要因にもなっている。

図2 結晶シリコン系太陽電池モジュールの断面図と構成部材

3. リサイクルをはじめとするサーキュラーエコノミーの促進に向けた動向

3.1 太陽電池モジュールの分解技術

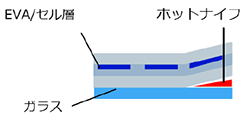

NEDO等においては、太陽電池モジュールをリサイクルするための分解技術の開発が実施されており、その主な技術としてはアルミフレームやジャンクションボックスを太陽電池モジュールから分離する装置、発電セルとカバーガラスを分離する装置などの技術開発がある。さらに後者については、機械的方式や熱処理方式など幾つかの方式が開発されている。機械的方式には、太陽電池モジュールをロール式破砕機に通してガラスを破砕して回収する方法*9や、カバーガラスを割らずに300℃に加熱したナイフで充填材を溶融してカバーガラスを分離する方法*10(図3)がある。また熱処理方式は、充填材(EVA)を熱分解してカバーガラスと発電セル等を分離して回収する方法で*12、その一部では充填材(EVA)分解ガスを燃焼させることで、熱分解の熱源としてエネルギーリカバリーすることも行われている*12。

図3 ホットナイフ分離装置 工程イメージ*11

3.2 ポストコンシューマーサプライチェーンに関する取り組み

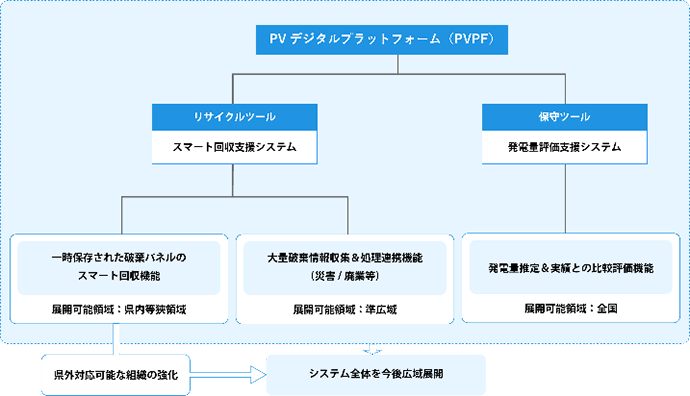

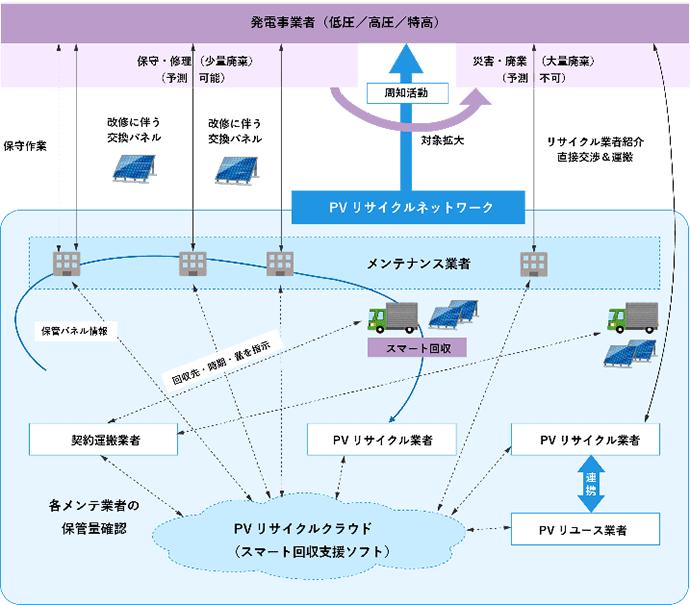

太陽電池モジュールのリサイクル技術開発が始まった当初は、前項で述べたような分解技術を始めとした個別技術の開発が中心であった。近年はこれに加え、ポストコンシューマーのサプライチェーンを意識した取り組みも始まっている。そのうちの一つが太陽光発電(PV)保守・リサイクル推進協議会(事務局:公益財団法人福岡県リサイクル総合研究事業化センター)が運営するPVデジタルプラットフォーム(PVPF)*13である。この協議会は「効率良い廃棄パネルスマート回収スキームの構築と実証試験による回収スキームの検証」と「発電事業者に義務付けされた点検・保守の周知・促進、及びその他PVパネルの3R推進」を目的としている*14。PVPFはこれを支援するもので、「スマート回収支援システム」と「発電量評価支援システム」で構成され、さらに「スマート回収支援システム」は、「一時保管された廃棄モジュールのスマート回収機能」と、「大量廃棄情報収集&処理連携機能(災害/廃棄等)」からなっている*15(図4)。

図4 PVデジタルプラットフォーム(PVPF)の構成*15

前者の機能は、メンテナンス事業者が太陽光発電設備の保守の際に交換した太陽電池モジュールを対象としたものである。まずメンテナンス事業者が持ち帰って保管している太陽電池モジュールの情報がPVPFの「スマート回収支援システム」に蓄積される。そして、蓄積されている太陽電池モジュールが一定量になると収集運搬事業者によって巡回回収(スマート回収)されるもので、散発的に発生する少量の廃棄モジュールを効率的に回収して収集運搬コストの削減を図っている(図5)。

図5 スマート回収支援システム*13

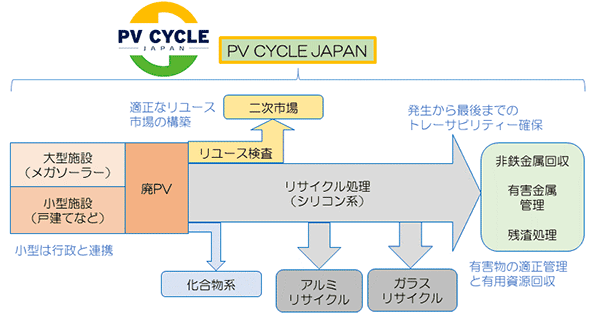

別の取り組みとして、一般社団法人秋田県資源技術開発機構が2021年に設立したPV CYCLE Japan(PVCJ)がある。この組織は、同機構が、欧州で使用済み太陽電池モジュールのリサイクルを行っているPV CYCLEと提携したもので、活動の目的といて「健全なリユースの実施(必要な検査と二次市場形成)」「最終処分量の最小化と資源回収量の最大化」「大型発電所から戸建てまで、同様なサービスの提供」「全てのタイプのPVの有害物質の適正処理」を挙げており、これらを達成することにより、排出者が安心して処理を委託できるネットワークの形成を目指している(図6)*16。

また、PVCJは幹事会社であるイー・アンド・イー ソリューションズ株式会社のもとで環境省委託事業「脱炭素型金属リサイクルシステムの早期社会実装化に向けた実証事業」(2020~2021年度)に参画している。この実証事業は、埼玉県内の住宅など小規模な太陽光発電設備から発生する使用済み太陽電池モジュールを対象としており、散発的に発生する少量の太陽電池モジュールを県内4か所に設けた回収拠点に集積して収集運搬の実証を行い、さらに、収集した太陽電池モジュールのリユース製品としての活用可能性を評価している。

ここで紹介した二つの取り組みはいずれも散発的に発生する少量の使用済み太陽電池モジュールを効率的に回収するという視点が含まれており、この点がポストコンシューマーサプライチェーンを構築する上での大事な視点となっていることが分かる。

図6 PV CYCLE Japan(PVCJ)概略図*16

3.3 東京都の取り組み*17

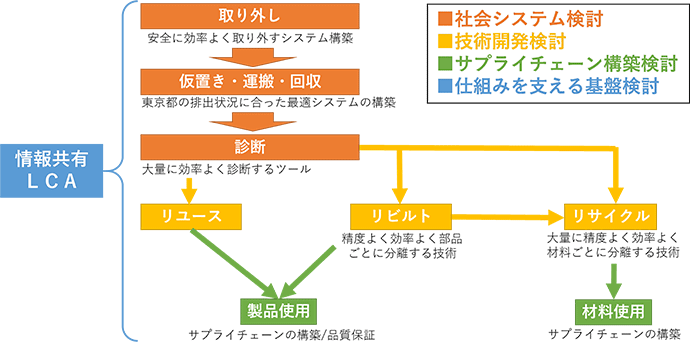

次に、東京都の「太陽光パネルの高度循環に向けた実証事業」(東京都実証事業)の取り組みを紹介する。この実証事業は、東京都の大学研究者による事業提案制度において早稲田大学所教授が東京大学村上准教授、醍醐准教授、菊池准教授とともに提案し、採択・実施されたものである。東京都の太陽光発電設備の導入容量に係る住宅用の比率は75%と全国の20%*4より算出と比べて非常に多く、またその排出形態は少量が散発的となることが予想されることから、問題意識は前節の取り組みと共通している。この取り組みの特徴はその対象範囲がさらに広い点で、使用済みとなった太陽電池モジュールの取り外しからリサイクルやリユースなどの循環利用までを対象とし、さらにそのプロセスを対象にライフサイクルアセスメント(LCA)も実施している(図7)。

以下に、この実証事業の詳細な内容を紹介する。

図7 東京都実証事業の対象範囲*17

(1)使用済み住宅用太陽電池モジュールの取り外し

東京都実証事業では、3件の住宅に設置された太陽電池モジュールの取り外し工事の作業を記録して分析している。この結果、工数およびコストの変動要因として足場の有無、屋根へのアプローチ、架台支持金具撤去の有無が挙げられた。

(2)使用済み太陽電池モジュールの収集運搬

取り外した太陽電池モジュールの収集運搬については、まず、都内における使用済みとなるモジュールの発生件数を機械的な寿命に加え消費者意図等も考慮して地域別、時系列に予測*18している。そして、このような予測にもとづき、効率的な収集運搬方法を検討している。この結果、少量の太陽電池モジュールを処理施設に逐次輸送する方法よりも、集積してから輸送する、あるいは、巡回回収する方法が効率的*17,*19で環境負荷も低減される*17ことが示された。また、これによって輸送コストが約4~9割削減できる可能性も報告*20されている。

(3)太陽電池モジュールリユースのための診断

サーキュラーエコノミーの促進のためには取り外された太陽電池モジュールはリユースに回ることが望まれるが、そのためには回収した太陽電池モジュールについて発電性能や安全性を確認するための性能診断が必要になる。また、現状では廃棄物処理法にもとづく判断が都道府県によって異なる可能性があるものの一旦廃棄物(リサイクル向けを含む)として扱ったものをリユースすることは困難であるため、太陽電池モジュールを取り外した現場でリユースの可否を判断せざるを得ないのが現状である*21。取り外した太陽電池モジュールを全てリユース製品として買い取れば設備の整った施設で性能を診断することも可能であるが、廃棄物の可能性があるものを買い取るリスクを事業者が負うのは難しい*21。このような課題を踏まえ、東京都実証事業では現在の技術で住宅の屋根に設置された状態での太陽電池モジュールの性能診断が可能であることを実証する一方、簡易な性能診断手法の開発を課題に挙げている。また、住宅の場合、太陽電池モジュールの仕様が確認できず診断の精度が下がってしまう事例も多数確認された。

(4)太陽電池モジュールのリユース

さらに、前(3)項の太陽電池モジュールの性能診断に関する実証試験の結果をもとに、取り外し現場での診断を前提とした試験項目とそのリユース基準を検討しており、試験項目として、絶縁不良(直流地絡)測定、開放電圧測定、パネル抵抗値測定、I-V 特性曲線測定、外観検査を提案している。但し現状、リユースが実現するのは、既に買い手が決まっていて買い手側の要求に合致した使用済み太陽電池モジュールを調達する場合に限られている*21ため、市場が形成されているとは言い難い。

サーキュラーエコノミーを促進していくためにはリユース製品をはじめリサイクル製品などの循環利用された製品の市場が形成される必要がある。筆者は、そのためには循環利用された製品がまずは市場で認知されなければならないと考えている。例えば、行政のグリーン購入対象物品に太陽電池モジュールのリユース製品やリサイクル製品を含めるなど、公共施設でこれらの製品を積極的に活用して製品の認知度を高めることが考えられる。そして、認知度が高まることで需要が喚起され、最終的には行政に頼らない事業として成り立つビジネスモデルが構築される必要がある。

(5)太陽電池モジュールのリビルト

東京都実証事業では、使用済み太陽電池モジュールからホットナイフ分離装置で分離したカバーガラスを利用して4種類のリビルト太陽電池モジュールを製作、3,000時間の高温高湿試験を実施している。その結果、一部の太陽電池モジュールの外観に気泡がみられたものの性能上は問題ないことが確認されている。

(6)太陽電池モジュールのリサイクル

リユースやリビルトされない太陽電池モジュールはリサイクルされることになる。東京都実証事業ではホットナイフ分離装置使用の有無や、破砕・選別手法、新規電気パルス法を組み合わせることで発電セルに含まれる銀や銅を効率的に分離濃縮する方法について検討している。その結果、最初にホットナイフ分離装置で発電セルからカバーガラスを分離することで、破砕物等にガラスが混入せず効率的に金属を回収できることが示された。また、太陽電池モジュールからフレームを回収した後、産業廃棄物として埋立処理した場合(Case1)、ホットナイフ分離装置でカバーガラスを回収しセルシートを粉砕処理により金属を回収した場合(Case2)、ホットナイフ分離装置でカバーガラスを回収しセルシートからは新規電気パルス法で金属を回収した場合(Case3)の3つのシナリオについて、LCA分析を行っている。その結果、ライフサイクルGHGは埋立処理するCase1よりもCase2とCase3の方が12~13%削減可能との示唆が得られている。

一方、太陽電池モジュールの重量の約7割を占めるカバーガラスについては、より付加価値の高い製品へのリサイクルの可能性を検討している。その一環としてホットナイフ分離装置で回収したカバーガラスを利用してグラスウールを試作(図8)し、既存の製品と同等の断熱性能であることが確認されている。

図8 カバーガラスから試作したグラスウール*17

3.4 サプライチェーンの課題解決に資する取り組み

ここまで様々な取り組みを紹介する中で、太陽電池モジュールのサーキュラーエコノミーの促進に向けて、サプライチェーン全体で取り組むべき課題を幾つか挙げてきた。そこで、以下で、その課題の解決に資する取り組みを紹介する。

(1)太陽電池モジュールのリユース

欧州委員会では太陽電池モジュールの循環性を高める新たなビジネスモデルを探求するための研究に投資しており*22、ここではその一つとしてCIRCUSOLを紹介する。CIRCUSOLは、太陽光発電と電気自動車(EV)のProduct Service System(PSS)ビジネスモデルの開発と実証試験をおこなうためのコンソーシアムであり、Horizon 2020の資金をもとにベルギーのFlemish Institute for Technological Researchをはじめとする7か国の5研究機関と10企業で構成されているものである*23。CIRCUSOLでは、PSSを成功させるための要因として環境貢献(高品質なリユース太陽電池モジュールを市場に供給し普及させる)、市場競争力(真の顧客ニーズに応える価値を顧客と共創する)、財務の健全性(新しい運用プロセスとデジタル技術によるコスト削減および、新たな収益確保と資金調達の仕組みを作り出すこと)を挙げている*23。実証試験はベルギー、フランス、スイスの5ヶ所で実施されており、そのうちのSt-Remy-de-Maurienne(フランス)の実証サイトでは、個人投資家と地方自治体からの共同出資により約100kWpのリファービッシュ太陽電池モジュールと約100kWhのリファービッシュEV蓄電池を設置した発電所を建設している*24。

(2)太陽電池モジュールのリサイクル

先述のようにポストコンシューマーサプライチェーンにおける太陽電池モジュールリサイクルの取り組みが様々なされているが、IEA PVPSが作成したガイドライン*25では、プレコンシューマーつまり設計段階でもリサイクルを考慮していく必要性が指摘されている。特に、結晶シリコン系太陽電池モジュールのDesign for Recycling(DfR)のためには①モジュールの構造と組成を永続的に(ライフサイクルを通して)特定可能にする、②バックシートの添加物を適切に選択する(ハロゲンなどリサイクルの妨げになる物質の使用を避ける)、③使用する金属を適切に選択する(鉛など有害な金属の使用を避ける)、④充填材の使用量を抑制する、⑤太陽電池モジュール材料の数と複雑さの低減する(単純にする)、⑥フレームを容易に分離できるシーリング材を使用することが必要*25、としている。これらのうち①については、太陽電池モジュールに含まれる重金属等による環境汚染や健康被害の懸念も示されている*25。太陽電池モジュールに含まれる物質(特に重金属)については、国内においてもその種類や量によってリサイクルの用途が変わる*17だけでなく、中間処理事業者(リサイクル事業者)が受け入れられない可能性も指摘されている*20。この点については、前述の東京都実証事業でも製品仕様やリユースを念頭に置いた使用状況をサプライチェーンで共有する仕組みが検討されている。また、一般社団法人太陽光発電協会(JPEA)では、自社のホームページで製品情報を提供している企業の一覧*26とともに、太陽電池モジュールを一定程度のリサイクル率でリサイクル可能な中間処理事業者の一覧*27も公開している。ドイツではWEEE指令のもと電気・電子機器廃棄物の使用後処理を定めたElektroGが2022年1月に改正され、国内で販売する太陽電池モジュールの登録が必要となっている*28,*29ほか、イタリア、スペイン、オランダでもWEEE指令にもとづき太陽電池モジュールの登録が必要になっている*20。このような登録制度は太陽電池に限らず製品のトレーサビリティの担保に有効と考えられる。

4. まとめ

現在、太陽電池モジュールのリユースやリサイクルなど循環利用に向けた研究開発や実証試験がおこなわれている。当初は個別の技術が中心であったが、近年はサプライチェーンに注目した取り組みもおこなわれている。個別技術の研究開発も引き続き必要ではあるが、中には実用レベルに達しているものも多く、それらを繋ぐことでサプライチェーン全体を通じて太陽電池モジュールの循環利用を進めることができる可能性も出てきている。今後は、このように実用化レベルに達している個別の技術を繋いでサプライチェーンを構成できるようにするための仕組みやビジネスモデルの構築が必要である。これらを一朝一夕に構築することは困難であり、太陽電池モジュールが徐々に排出され始めている今から将来の大量排出を見込んで取り組まなければいけない。特に、住宅や小規模発電所などから少量で散発的に発生する太陽電池モジュールを効率的に回収する仕組み作りは喫緊の課題であると言えよう。また、プレコンシューマーからポストコンシューマーまで一連の関係者が求める情報を整理したうえで必要な情報を共有(アクセス)できる仕組み作りは今から取り組む必要があると考えている。脱炭素社会実現に資する太陽光発電のサーキュラーエコノミーを実現するためにも、上述の課題解決に向けた取り組みを、産学官の関係者がもう一段先に進めることに期待したい。

参考文献

-

*1地球温暖化対策推進本部 ; 地球温暖化対策計(令和3年10月22日閣議決定), (2021).

-

*2地球温暖化対策推進本部 ; パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略(令和3年10月22日閣議決定), (2021).

-

*3資源エネルギー庁 ; https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/renewable/solar/index.html(アクセス日2022.4.27)

-

*4

-

*5資源エネルギー庁 ; 第6次エネルギー基本計画(関連資料), (2021), p30.

-

*6資源エネルギー庁 ; 太陽光発電設備の廃棄対策について, 第10回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会/電力・ガス事業分科会 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会, 資料3, (2018), pp15.

-

*7村上進亮, 豊田晟史 ; 使用済み太陽光パネルの発生量と処理フロー, 廃棄物資源循環学会誌, 30-6 (2019), pp.371-378.

-

*8国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 ; 太陽光発電開発戦略2020, (2020), pp.31.

-

*9株式会社環境保全サービスホームページ ; https://www.khs.ne.jp/survice (アクセス日2022.4.27)

-

*10株式会社エヌ・ピー・シーホームページ ;https://www.npcgroup.net/solarpower/reuse-recycle/dismantling (アクセス日2022.4.20)

-

*11株式会社エヌ・ピー・シー ; ホットナイフ分離法によるガラスと金属の完全リサイクル技術開発, 太陽光発電リサイクル技術開発プロジェクト平成27年度~平成30年度成果報告書, (2019), pp.45.

-

*12株式会社新菱 ; PVシステム低コスト汎用リサイクル処理手法に関する研究開発, 太陽光発電リサイクル技術開発プロジェクト平成27年度~平成29年度成果報告書, (2018), pp.8.

-

*13太陽光発電(PV)保守・リサイクル推進協議会ホームページ ; https://pv-marps.jp/pvdigital/ (アクセス日2022.4.20)

-

*14太陽光発電(PV)保守・リサイクル推進協議会ホームページ ; https://pv-marps.jp/about/ (アクセス日2022.4.20)

-

*15太陽光発電(PV)保守・リサイクル推進協議会ホームページ ; https://pv-marps.jp/ (アクセス日2022.4.20)

-

*16一般社団法人秋田県資源技術開発機構ホームページ ; https://akita-sigen.jp/pages/64/ (アクセス日2022.4.20)

-

*17東京都 ; 太陽光パネルの高度循環に向けた実証事業の概要, 東京都使用済太陽光発電設備リサイクル検討会(第6回), 資料3, (2022), pp.3-22.

-

*18Shinsuke Murakami, Haruhisa Yamamoto and Terufumi Toyota ; Potential Impact of Consumer Intention on Generation of Waste Photovoltaic Panels: A Case Study for Tokyo, Sustainability, 13 (2021), 10507.

-

*19村上進亮 ; 廃太陽光発電システムの発生量推計及びフロー解析, 廃棄物資源循環学会企画セミナー太陽発電システムの廃棄・リサイクル・リユースの動向, (2020), pp.78-79.

-

*20一般社団法人太陽光発電協会, みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会 ; 太陽電池モジュールの適正処理に関わる調査, 太陽光発電リサイクル技術開発プロジェクト2020年度~2021年度成果報告書, (2022).

-

*21産業廃棄物処理事業者等との私信

-

*22Garvin A. Heath, Timothy J. Silverman, Michael Kempe, Michael Deceglie, Dwarakanath Ravikumar, Timothy Remo, Hao Cui, Parikhit Sinha, Cara Libby, Stephanie Shaw, Keiichi Komoto, Karsten Wambach, Evelyn Butler, Teresa Barnes and Andreas Wade ; Research and development priorities for silicon photovoltaic module recycling to support a circular economy, Nature Energy, 5 (2020), pp.502-510.

-

*23CIRCUSOL ; Service-based business models for circular economyin the solar power sector

(PDF/1,594KB)(アクセス日2021.2.5) -

*24CIRCUSOL ; Demonstrators(アクセス日2021.2.5)

-

*25Jose I. Bilbao, Garvin Heath, Alex Norgren, Marina M. Lunardi, Alberta Carpenter, Richard Corkish ; PV Module Design for Recycling, International Energy Agency (IEA) PVPS Task 12, Report T12-23:2021. ISBN 978-3-907281-27-7 (2021), pp.10-29.

-

*26

-

*27一般社団法人太陽光発電協会 ; 太陽電池モジュールの適正処理(リサイクル)が可能な産業廃棄物中間処理業者名一覧表(アクセス日2022.4.27)

-

*28hesselmann service GmbH ; https://www.elektrogesetz.de/elektrog3-das-aendert-sich-seit-dem-1-januar-2022/ (アクセス日:2022.4.25)

-

*29PV CYCLE DEUTSCHLAND GmbH ; https://pvcycle.de/2022/01/21/on-january-1-2022-the-amendment-to-the-german-electrical-and-electronic-equipment-act-elektrog3-and-the-ordinance-on-requirements-for-the-treatment-of-waste-electrical-and-electronic-equipment-be/?lang=en&utm_source=sendinblue&utm_campaign=PV%20CYCLE%20Newsletter%20-%20Feb%202022&utm_medium=email (アクセス日:2022.4.25)

(CONTACT)

お問い合わせ

お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

サービスに関するお問い合わせはこちら

メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。

mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp

その他のお問い合わせはこちら

mhricon-info@mizuho-rt.co.jp