はじめに

日本の認知症有病者数は、約700万人の時代に入った。今後、高齢者数などの増加により2040年には約800万人を超えることが推計されている*1。認知症は誰もが罹りうる病気であり、家族や友人、職場、近隣住民の誰かがなることも含め、多くの人にとって、身近なものといえる。そのため、医療、介護サービスの充実とともに、認知症の人の社会参加を実現するための基盤づくりを進めることが、喫緊の課題である*2。

本稿では、「認知症(若年性認知症を含む)になっても働き続けること」をテーマに、職場に対する認知症に関する情報提供が、就業継続の実現に与える影響について考察する。

若年性認知症の人の就業状況

認知症患者の中でも、65歳未満で発症する若年性認知症の患者数は、全国で3.57万人、人口10万人当たりの若年性認知症者数(有病率)は55–59歳で110.3人、60–64歳で274.9人と推計されている*3。若年性認知症の人(以下、認知症の人)が働き続けている割合は、明らかになっていないが、年代としては家計の担い手であり、また、それまでの社会的つながりを維持していくうえでも就労継続を希望する人が多いと考えられる。

しかしながら、雇用する側は、認知症の人の就業継続を必ずしも前向きに捉えているとはいえない実態にある。当社が実施した「若年性認知症者の就労支援のための調査研究事業(令和3年度老人健康保健等増進事業)」*4では、若年性認知症支援コーディネーターを対象としたインタビュー調査から、「認知症に対する理解が十分でなく、病名を聞いたとたんに休職・退職の手続きを進めようとするなど、認知症発症により一切の業務ができなくなると捉えられているケースが多くある」ことが把握された。認知症の人が、発症後も就業継続しているケースは、いまだ少なく、発症後退職に至るケースが多いと推測される*3 *5。

若年性認知症の治療と仕事の両立支援は進んでいるか

近年、がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝疾患、難病などの患者を対象とした、治療と仕事の両立支援が進められている*6。病気とともに働く人々が、就業によって疾病を増悪させることなく、治療と仕事の両立を図ることは、人材の確保、労働者の安心感やモチベーションの向上による人材の定着・生産性の向上、健康経営の実現、多様な人材の活用による組織や事業の活性化につながり、また組織としての社会的責任の実現、労働者のワーク・ライフ・バランスの実現といった意義が指摘されている。

認知症の人についても、産業医、産業保健スタッフ、両立支援コーディネーターなどが参画し、就業継続を実現している事例が報告されつつある*7。その中では、事業者側と、主治医、居住地域の認知症疾患医療センター、認知症地域支援推進員などとの連携が行われている。

しかしながら、認知症に対する社会的理解が途上にあるためか、がんをはじめ他の病気と比較して、その取り組み事例はいまだ少ないと考えられる。今後、認知症を発症した後、配置転換や作業時間の短縮など必要な措置を講ずることによって、認知症の人が就業の機会を失わないための取り組みを一層進めていくことが求められている。

認知症の人の就労に関する情報提供が職場の意識に与える影響

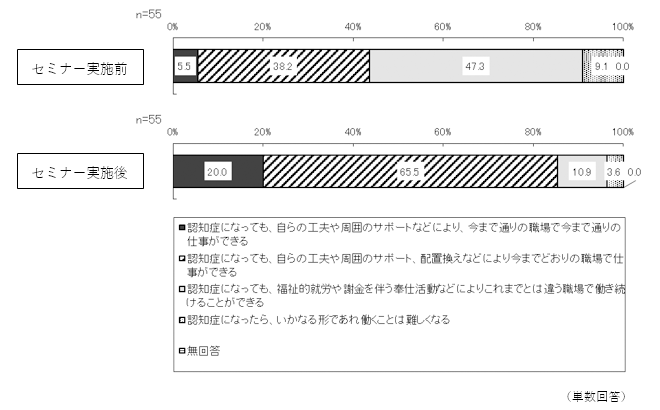

では、認知症の人の就業継続を実現するための対応策としてどのような方法が考えられるであろうか。その1つとして、当社が実施した調査結果を踏まえ考察したい*8。ある民間企業の従業員を対象に、「認知症の理解を深める —認知症の人とともに働くということ—」と題し、「認知症の人とともに働くこと」や、「働く人が認知症になった時に、本人の能力や経験を活かして働き続けること」についてセミナーを開催し、参加前後での意識の変化について調査を行った。セミナーでは、①会社としてのこれまでの取リ組み内容、②認知症についての基礎的知識、③就労を継続している認知症当事者の語りについて情報提供を行った。

その結果、「認知症になっても、自らの工夫や周囲のサポート、配置換えなどにより、今まで通りの職場で仕事ができる」との回答割合が、セミナー前38.2%から、セミナー後65.5%と大きく増加した。また、「認知症になっても、自らの工夫や周囲のサポートなどにより、今まで通りの職場で今まで通りの仕事ができる」は、セミナー前の5.5%から、セミナー後の20.0%に増加していた。セミナーの受講によって、認知症の人が、何らかの工夫や周囲のサポートによって、就業継続が可能であるという職場側の意識が強化される可能性が示唆された。

認知症の人の就労に対するイメージ

認知症の人の就業継続を実現していくために

本稿では、認知症の人の就業継続を実現するための一方策として、企業側、ともに働く人達と情報共有することが、職場の意識を変化させ、就業継続に向けて検討が進む可能性があることを紹介した。ただし、当事者によっては、社会参加の方法として、就業継続だけを「選択肢」と考えていないこともあり得る。社会参加の1つの方法として就業継続を位置づけ、就業継続する場合の働き方の選択肢を、本人、事業者、職場の同僚・管理者が共有し、本人や関係者が、納得のいく選択ができるようにしていくことが重要な視点であると考える。その際、本人の意向を十分に踏まえて、認知症当事者の状態を本人と職場が具体的に理解し合うことからはじまるのではないか。

-

*1「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」(平成26年度厚生労働科学研究費補助金特別研究事業 九州大学 二宮教授)による速報値

-

*2認知症施策推進大綱(認知症施策推進関係閣僚会議、2019年6月)

-

*3

-

*4

-

*5

-

*6

-

*7

-

*8

本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。

レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。

(CONTACT)