本稿では、少子化対策としても注目されている、生殖補助医療の領域を対象とするバイオテックスタートアップ企業の事例を紹介した後、バイオ・ヘルスケア領域全般に係る課題について整理してみたい。

生殖補助医療の動向

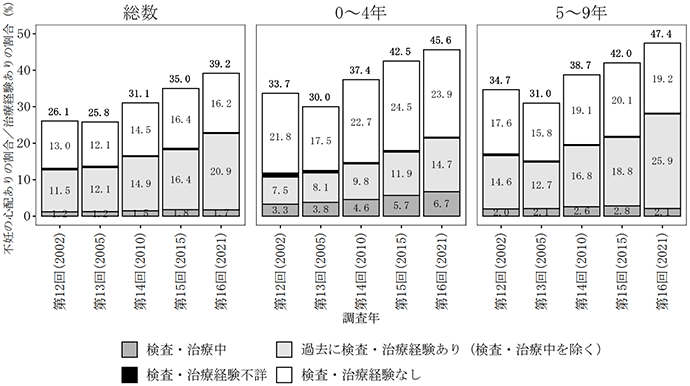

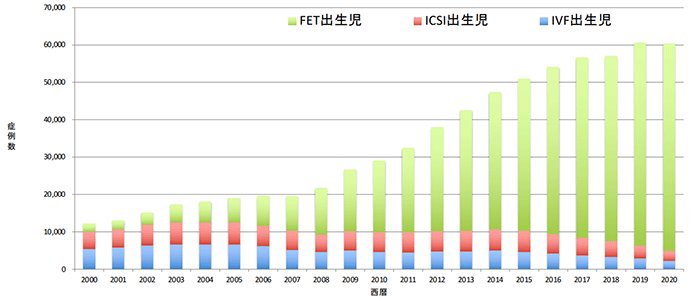

日本では、晩婚化・晩産化の進展などにより、不妊の心配を抱える夫婦が増加している。国立社会保障・人口問題研究所の調査*1によれば、2021年時点で不妊について心配したことがある夫婦の割合は39.2%であり、実際に不妊の検査または治療経験がある夫婦の割合は22.7%であった。また、凍結胚移植、顕微授精、体外受精による出生児数の合計は2000年以降増加傾向にあり、2020年では60,381人に上る。

人口減少が加速化する中、少子化対策の一環として、このように増加する生殖補助医療に対する国や自治体による支援が強化されている。生殖補助医療の実施が増加してきた背景には、行政による医療費助成の存在がある。国の制度としては、2004年度に創設された「不妊に悩む方への特定治療支援事業」による給付が長く中心であったものの、2022年4月に人工授精や体外受精、顕微授精などが保険適用されることとなった。また、各都道府県による独自の助成制度があり、たとえば東京都では「東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業」を設けている*2。そのほか、不妊治療に係る相談支援や不妊治療と仕事の両立支援についても、体制整備が進められている。

調査・結婚持続期間別にみた、不妊について心配したことのある夫婦の割合と検査・治療経験

出所:国立社会保障・人口問題研究所「第16回出生動向基本調査結果の概要」*1

凍結胚移植(FET)、顕微授精(ICSI)、体外受精(IVF)による出生児数

出所:公益社団法人日本産科婦人科学会「2020年ARTデータブック」*3

生殖補助医療を対象としたバイオテックスタートアップの事例

不妊・不育にはさまざまな要因が指摘されているが、ここでは2つの要因と検査方法の例を紹介する。

胚に係る要因の1つに、染色体の数的異常がある。そこで、体外受精によって得られた胚の染色体数的異常を検出するPGT-Aが用いられる。胚のグレードによる選別に加え、PGT-Aの結果から染色体数的異常のない胚を移植することで、妊娠率の上昇や流産率の低下が期待できる。国内では、2017年より日本産科婦人科学会によるPGT-Aのパイロット試験が実施され、2019年から症例数を増やした臨床研究が実施されている。また、PGT-Aは2023年2月現在、先進医療技術審査部会において先進医療B*4として「適」とされている*5。

また子宮環境に係る要因の1つに、子宮内細菌叢がある。そこで、膣または子宮内の細菌の種類の組成を調べる子宮内フローラ検査が実施される。検査の結果、善玉菌が少ないケースには、抗生物質やサプリメント(ラクトフェリン)を投与し、子宮内環境の改善が目指される。子宮内フローラ検査は2022年より先進医療Aに認定された。

今後、PGT-Aと子宮内フローラ検査の双方で、適応症例に関する情報が蓄積され、将来的に保険診療として導入されることが期待される。

たとえばバイオテックスタートアップ企業の一社であるVarinos株式会社は、子宮内フローラ検査を世界で初めて実用化し*6、現在は次世代シーケンサー(NGS)を用いてPGT-Aと子宮内フローラ検査を手掛ける臨床検査会社である。2017年の創立当初よりゲノム検査を事業の中心に据え、ゲノム情報の利活用が進む「がん」「遺伝病」「生殖医療」の3つの領域のうち、機動的な事業運営が可能な生殖医療領域に参入した。現在は上記の検査について、医療機関との契約も進んでいる。今後は、NGSなどを用いたオミクス解析や、既存の事業を通じて収集されたデータを用いて、生殖医療や女性の健康、個別化医療などに貢献していくことが期待されている。

筆者がVarinos株式会社を含む複数の国内スタートアップへのヒアリングを実施したところ、研究開発やインキュベーションなどでの資金不足、インキュベーションや海外進出を可能にする経営人材の不足などが課題として挙げられた。また、事業を進めていくうえで、自治体、保険者、企業、医療機関などの社会実装のフィールドとなる機関や、事業会社、コンソーシアム、大学などのサービスの開発・提供において協働する機関との関係構築が重要だという声があった。

バイオ・ヘルスケア領域の今後の課題

バイオ・ヘルスケア領域において、社会課題の解決に資するサービスの開発・普及を推進していくためには、2種のプレーヤーが重要な役割を果たすと考えられる。

1つ目のプレーヤーは、本稿で取り上げたような個々のサービスを開発する事業主体である。中でも、イノベーションを牽引するスタートアップが活躍するための課題は資金や人材である。ディープテック(科学的な発見や革新的な技術に基づいて、社会にインパクトを与えることができる可能性のある技術)の分野では、研究開発のための多額の資金が創業初期から長期間継続的に必要となるが、国内では、IPO(新規公開株式)や未上場会社に対するベンチャーキャピタル、プライベートエクイティファンドなどによるリスクマネー供給が乏しく、事業会社によるスタートアップへの投資やM&Aも少ない*7。また、大学で創発されたシーズを成長させる経営人材やスタートアップの海外展開を支援する存在が不足していることが、人材面の課題である。今後は、2022年11月に政府により取りまとめられた「スタートアップ育成5か年計画」*8の下、資金や人材のほか、起業に対する意識や公共調達なども含む、多岐にわたる課題の中長期的解決が期待される。

2つ目のプレーヤーは、事業主体間の連携や、事業主体と社会実装の現場の連携を促し、エコシステムを形成する存在である。新規開発された個々のサービスの普及には、大規模コホートによるサービスの効果検証や、持続的に収益が生じるビジネスモデルの構築などが不可欠である。また、各領域で個別に収集されたデータを共有・連結し総合的に活用することで、オープンイノベーションによるさらなる事業発展も期待される。

バイオ・ヘルスケアに係る社会課題の解決に向けて、行政、民間企業、大学、保険者、医療機関、金融機関・投資家などの関係者が、互いの組織論理への理解をもって協力し、エコシステムとして事業を発展させていくことが求められる。

-

*1

-

*2

-

*3

-

*4先進医療AとBの分類基準は「厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準の制定等に伴う実施上の留意事項及び先進医療に係る届出等の取扱いについて」(PDF/171KB)で規定されており、両者は先進医療会議での検討プロセスが異なる。

-

*5

-

*6

-

*7

-

*8取り組みの3本柱として、①スタートアップ創出に向けた人材・ネットワークの構築、②スタートアップのための資金供給の強化と出口戦略の多様化、③オープンイノベーションの推進が挙げられている。

本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。

レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。

(CONTACT)

お問い合わせ

お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

サービスに関するお問い合わせはこちら

メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。

mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp

その他のお問い合わせはこちら

mhricon-info@mizuho-rt.co.jp