医師不足が叫ばれて久しいが、中でも医師の地域・診療科偏在は常に医師確保対策の重点項目であった。その偏在解消策の中核ともいえるのが地域枠と呼ばれる制度である。しかし、近年この制度から離脱してしまう学生・医師の議論が続いている*1。なぜ制度からの離脱が生じているのか、そしてどのような取り組みが求められているのか、現状と今後の論点を整理する。

地域枠制度の現状

まず、2008年から開始された地域枠と呼ばれる本制度について振り返る。地域枠とは医師の地域・診療科偏在を解消するため、卒業後特定の地域や診療科で従事することを条件とした選抜制度である。一般に地域枠とその関連制度を合わせて地域枠等と呼ばれている。この制度の適用を受けた学生に対し、多くの都道府県では奨学金を貸与しており、都道府県が指定する区域で一定の年限従事することで返還免除となる。そのため、地域医療を志す学生にとっては経済的負担を軽減しながらキャリア形成を目指すことができ、医師確保に悩む都道府県と双方にメリットのある制度である。実際、地域枠等出身医師の非都市部・医師不足地域勤務率はその他医師と比較して高いとの研究結果も示されている*2。

このような地域枠制度であるが、2021年度まで卒業後の勤務年数などの契約条件が都道府県ごとにさまざま異なった形態で設けられてきた。これを受け正確な実態把握などのため、2022年度より、地域枠等は次の3つに整理された。現在運用されているのはこの3つであるが、離脱事例を考える際は2022年度より前の制度も考慮に入れる点に留意が必要である。

2022年度以降の地域枠・地元出身者枠等の要件一覧

| 地域枠 | 地元出身者枠 | 大学独自枠 | |

|---|---|---|---|

| 対象者 | 地元出身者(一定期間当該都道府県に住所を有した者)もしくは全国 | 地元出身者 (一定期間当該都道府県に住所を有した者) |

問わない |

| 選抜方式 | 別枠方式 (地域枠入試) |

問わない | 問わない |

| 協議の場・ 協議事項 |

地域医療対策協議会において、枠の設定数、従事要件等の支援、離脱要件等を協議 | 地域医療対策協議会において、枠の設定数、従事要件等の支援、離脱要件等を協議 | 問わない |

| 同意取得方法 | 従事要件・離脱要件に書面同意 | 問わない | 問わない |

| 従事要件 |

|

問わない | 問わない |

| 奨学金貸与 | 問わない | 問わない | 問わない |

出所:第35回医師需給分科会資料よりみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

地域枠学生・医師の離脱状況とその背景

次に地域枠の離脱状況を確認する。第34回医師需給分科会で示された地域枠等学生・医師の離脱状況では、制度が開始された2008年から2019年までの離脱者数*3は450人(9,707人中)であった。一見すると少数だが、地域医療に従事する医師が担う役割は非常に大きく、医師の養成には相当の年月を要するため人員補填は容易ではない。また、一般枠と別に入学した学生が途中離脱することは、意図的であればモラルハザードにもつながりかねない。

それではなぜ地域枠等の適用を受けた学生・出身医師は離脱してしまうのだろうか。最も多い理由は「希望する進路と不一致のため」であり、「留年・国試不合格」「退学」「結婚」と続く。このうち、「進路希望との不一致」「結婚」については義務年限中のキャリアプラン・ライフステージの変化に契約が対応しきれないものと考えられる。また、配置される地域が症例数を積みにくい勤務環境だと、専門医の取得を目指す個人のスキルアップ・キャリア設計と相違も生じ得る。仮に都道府県が認めない形で地域枠から離脱すると、奨学金の返還だけでなく、奨学金の利息や違約金を支払うなどのペナルティが課される場合がある。その中で契約上のトラブルに発展してしまうケースも報告されている。

解決に向けた3つの論点

上記のような課題や議論がある中で、今後のサステナブルな地域医療を確保するため、次のような論点での検討が求められると筆者は考える。

-

①契約内容の明示

理想的には、課される従事要件等に関して、学生と都道府県の間に認識の齟齬がない状態で契約されるべきである。契約は受験する学生にとってだけでなく、都道府県にとっても貴重な入学定員や修学資金などのコストを負う。いかに契約前に学生のキャリアプランやニーズを理解し合意形成するか。都道府県側の従事要件の事前周知の仕方についても慎重な検討が求められる。 -

②同意取得の方法

上記では理想的な状況を想定したが、事実上大学に入学した時点で今後のキャリア全てを見越した契約を行うことは困難である。2022年度以降、書面同意が原則となったが、一度に大きな契約を交わして終わりではなく、定期的に面談などを行いながら大学卒業時や研修、配属時などのフェーズで契約内容の確認や見直し、協議を行うことが有効ではないだろうか。学生・医師と顔の見える関係を築きながら、双方の意思を確認することがトラブル防止の観点でも効果的と考えられる。 -

③ライフプランとキャリア志向両立の支援

前述のように、キャリア中には結婚や介護といった理由で従事要件等の履行が困難になる場合やキャリア志向とマッチしないこともある。その際に罰則の強化だけでなく、義務履行の猶予・免除や追加の研修期間を設けるなど柔軟な対応も検討されるべきである。人材がひっ迫している地域ほどバランスは難しいが、少なくとも地域医療に関わる可能性を有する医師の総量を確保することに目を向けることも一案ではないか。

以上のような問題や検討すべき点はあるが、現在国の審議会でも継続して改善の議論が行われ、好事例の報告もみられる*4。今後、地域枠等を通じた医師養成は加速していく見込みだ。地域枠制度は本来、医師確保を目的とする都道府県と医師を志す者両者に利益がある前向きな制度である。地域医療の頼みの綱である本制度の今後を注視していきたい。

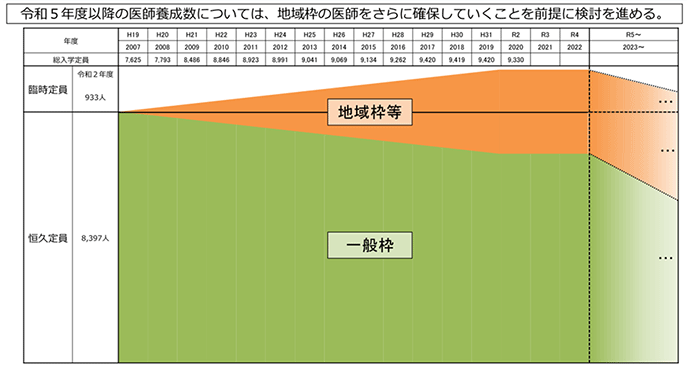

2022年度以降の医師養成数イメージ図

出所:第36回医師需給分科会資料

拡大図-

*1

-

*2たとえば、Matsumoto, M., Kashima, S., Owaki, T., Iguchi, S., Inoue, K., Tazuma, S., & Maeda, T. (2019). "Geographic distribution of regional quota program graduates of Japanese medical schools: a nationwide cohort study." Academic Medicine, 94(8), 1244-1252.

-

*3ここでいう離脱者とは各年の地域枠入学者のうち、卒業後5年の内に、何らかの理由でそのプログラムを離脱した者の数である。また、離脱者の中には、都道府県や大学が地域枠からの離脱を妥当としていない者が含まれる。

-

*4たとえば、群馬県では地域医療支援センターの専任医師による手厚いキャリア相談が実施されているほか、多くの都道府県で個人面談やカウンセリングが重視されている。

(CONTACT)

お問い合わせ

お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

サービスに関するお問い合わせはこちら

メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。

mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp

その他のお問い合わせはこちら

mhricon-info@mizuho-rt.co.jp