社会動向レポート MaaS推進において求められる自治体の関与

2023年4月

デジタルコンサルティング部

主任コンサルタント

山口 陽平

MaaS推進において求められる自治体の関与(PDF/4,009KB)MaaSには、観光客の回遊性向上や高齢者の外出促進等の地域課題の解消につながるのではないかという期待があり、自治体からの関心が高まっている。本論では、MaaSの推進に向けた自治体による関与のスキームや、民間企業との取り組み方を紹介する。

1. はじめに

Suicaに代表されるIC乗車券とスマートフォンの経路検索アプリの登場により、鉄道・バス等の公共交通は非常に便利な移動手段となっている。交通事業者やプラットフォーマーらはその現状にとどまらず様々なサービス改善に取り組んでおり、クレジットカードを改札機に直接タッチする方式や顔認証ゲート等の改札が登場している他、経路検索アプリにおいても事故等によるダイヤの乱れや不通区間を踏まえてリアルタイムに最適な経路を提案する等の技術が導入されている。

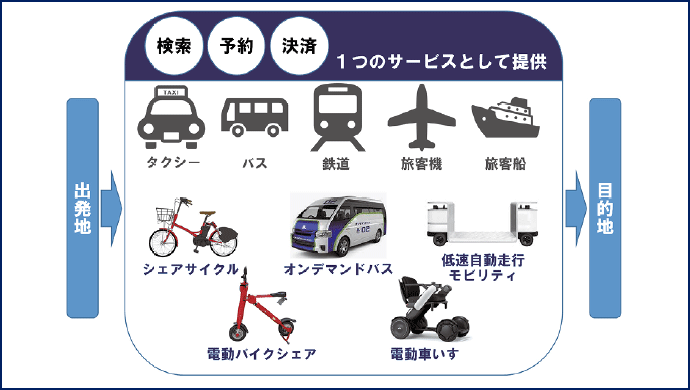

こうした動きは総じて「MaaS(マース:Mobility as a Service)」と呼ばれる取り組みの一部である。国土交通省のWebサイト「日本版MaaSの推進」ではMaaSを「地域住民や旅行者一人一人のトリップ単位での移動ニーズに対応して、複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて検索・予約・決済等を一括で行うサービスであり、観光や医療等の目的地における交通以外のサービス等との連携により、移動の利便性向上や地域の課題解決にも資する重要な手段となるものです。」と定義*1している(図表1)。

普段の交通事業者の働きぶりを見れば、新たに「as a Service」を付け足さなくても十分に良い移動サービスが提供されているではないかと感じる方も多いだろう。しかしながら経路検索アプリの一部では移動の早さや安さだけでなく快適さに注目した経路情報を提供しており、できるだけ地下を通り雨や直射日光を避けて目的に近づけるルート、混雑区間を回避できるルート、直結ではないが少々歩けば乗換ができる駅とバス停を繋ぐルートなどを案内する例がある。それ以外にもオンデマンドバス、シェアサイクルや電動キックボードなどの新しいモビリティの登場といった動きもあり、こうした要素を人間の頭の中で組み合わせて最適な移動手段を導き出すのは難しくなってきている。

その点においてMaaSは、デジタルテクノロジーを活用し様々なモビリティとその乗換方法を最適に組み合わせ、ひとつのサービス(as aService)として便利に利用できるようにする手段として注目されている。日本には既に数多くの交通手段が整備されていることもあり、MaaSが目指す検索・予約・決済の統合を一足飛びに実現することは難しいが、IC乗車券1枚で様々な交通手段を利用できることや、乗換案内アプリからシェアサイクル等が予約できるようになってきており、MaaSの実現が徐々に進んでいると言える。

上で述べたような細かなルート案内や新たなモビリティへの対応はどちらかと言えば都市部をイメージしたものであるが、MaaSは地方部においても有力な課題解決策の一つとして注目されている。国土交通省の検討会*2においてJR各社がローカル路線の赤字の実情を公表したが、そうした少子高齢化等による鉄道・路線バスの収益悪化傾向がある他、環境保全の観点から自家用車による日常移動を公共交通に転換させるモーダルシフトも課題である。MaaSはそれらの点においても公共交通の需要喚起や、輸送効率向上の糸口となると期待されている。本論では自治体がどのようにMaaSに関与すべきかについて述べたい。

図表1 「自然資本」「生態系サービス」「生物多様性」の関係性

(資料)国土交通省のWebサイト「日本版MaaSの推進」を元に再構成*3

2. MaaSの地域別モデル

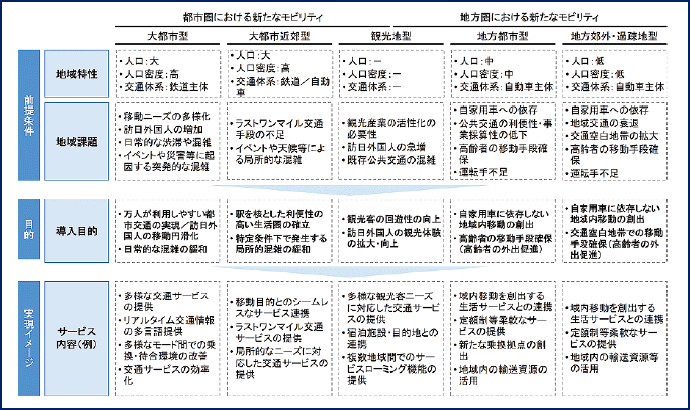

MaaSと自治体の関係を考えるうえでは、地域性が1つのポイントとなる。国土交通省が公表している資料では、MaaSの地域別モデルとして、大都市型、大都市近郊型、観光地型、地方都市型及び、地方郊外・過疎地型の5つに分類され、それぞれに対する地域課題が定義されている(図表2)。都市圏では、移動ニーズの多様化やラストワンマイル交通手段の不足、突発的な混雑等が課題として顕在化しているのに対し、地方圏では、交通空白地域の拡大や高齢者の移動手段の不足等が課題となっている等、地域によって直面する課題は異なるため、自治体は自身の地域に適するMaaSを考えていく必要がある。

図表2 企業と自然の相互関係

(資料)国土交通省 第6回都市と地方の新たなモビリティサービス懇談会資料

「地域別モデルの検討について」(PDF/364KB)3. MaaSに対する自治体の関与スキーム

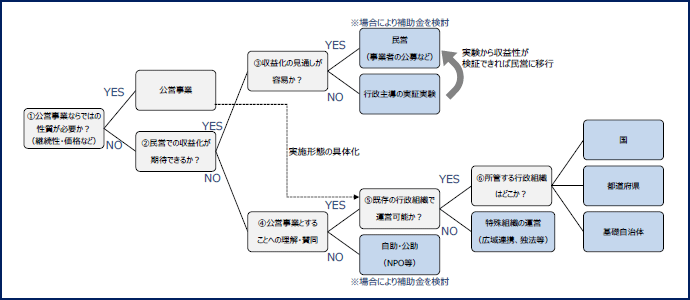

各地域でより利便性の高いMaaSを実現させていくために、自治体は交通サービスに対してどのように関与すればよいだろうか。本パートでは自治体の関与スキームを検討するための判断チャート(図表3)を説明する。

図表3 MaaSに対する自治体の関与スキーム

(資料)みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

公営事業ならではの性質が必要か?(図表3の①)

最初の判断軸として、公営という直接的な関与を行うか、民間に委ねるかを考えると分かりやすい。公共事業ならではのサービスの継続性や安価かつ安定した価格帯でのサービス提供、あるいは利用者のプライバシー保護などが求められるようであれば、そのサービスは行政による運営が必要となる。

民営での収益化が期待できるか?(図表3の②)

行政による運営が必要ではない場合、民間に委ねることを検討する。その際には収益化がポイントとなる。収益化は民間企業等が自身で判断することになるため、自治体としてはその見通しを立てるためのデータを提供する必要がある。MaaSでは既存交通の乗降者数の他、性年代別の人口など様々な統計データが有用となる。特に人口に関しては住民票ベースでの人口(いわゆる夜間人口)だけでなく、人々が通勤通学や買い物等で移動することを加味した人口(いわゆる昼間人口)も役立つ。その他、徒歩やマイカーなどの交通モード別の交通量調査など利用されるデータは多岐にわたるが、いずれのデータに関しても位置情報が数値形式で付与されているとGIS*4上で処理することが可能となり、移動需要や交通課題を地図上に可視化できる等の点でデータの利用価値を高めることができる。

収益化の見通しが容易か?(図表3の③)

収益化の見通しが難しいケースに対し、行政として実証事業を行う方法がある。一時的な予算や、実証のフィールドを用意すると共に参加企業を公募し、試行を通じて利用者の人数、利用回数、出発地・目的地等の移動傾向、価格の受容性、車両・システム・運転士等の運営経費やトラブル件数などから事業の持続性があるかどうかをPoB的に検証してもらうと良いだろう。その結果、民営で独立運用される場合もあれば、補助金が無くては成立しないという結論が得られる場合もある。後者であっても実証で得られたデータを通じて補助金額の妥当性や、住民満足度、あるいは移動の敷居が下がることで商店や観光地の人手が増えた等の効果を議論できれば、当該事業に関する合意形成も行いやすくなるだろう。

公営事業とすることへの理解・賛同(図表3の④)

民営とすることの見通しが立たない場合、消去法で公営事業とする検討を進めることになる。しかしマイナス材料があると公営事業とすることへの理解・賛同を得られない場合もある。例えば公的なサービスは普遍的に提供することが求められるため、利用者が一部に限定されるような形態は受け入れられにくい。そうしたケースでは、NPO等による自助・共助の形でスモールスタートし、その後一定の成果を示すことによって行政からの補助金を受ける形に移行し、事業を安定させるケースも見られる。

なお、交通サービスの補助金額を決める要因として運賃の存在が大きい。例えば、コミュニティバスでは運賃の覚えやすさやお釣りが出にくいこと等が求められるため、100円や200円などキリの良い数字が多いとされる*5。既に多くの自治体がそのような運賃体系で運行するなかで、敢えて高額な運賃負担を求めることは住民との合意形成が難しいと思われる。そのためコミュニティバスあるいは類似の移動サービスを提供する場合には一旦100円や200円を基準とし、例えばオンデマンド運行によって速達性が向上するといった長所があれば相対的に運賃を上げることを模索しつつ、運営費に不足が出るようであれば補助金によって補填するといった検討プロセスが必要となるだろう。

既存の行政組織で運営可能か?(図表3の⑤)

公営事業とする方向となった場合においても、既存の行政組織では対応が難しいケースもある。例えば、複数の基礎自治体を跨ぐようなサービスが求められるものの、都道府県規模には至らないようなケースが該当し、そうした場合には広域連携組織を設立する場合がある。広域連携組織は消防や水道などでは古くから見られる形態であるが、MaaSに取り組む例として三重県多気町等の6町による「三重広域連携スーパーシティ構想推進協議会*6」がある。

当協議会は「オンデマンド医療MaaS」としてリモート診療用のビデオ通話や心拍・血圧等の測定器を備えた車両に乗って看護師が住民の元へと移動し、医師のオンライン診療を補助するというモデルの実証を進めており、1つの自治体では負担が重いが、地域性が強いため県が遍くサービス提供するのは難しい等の事情があって広域連携となったものと見られる。同様の特性が当てはまる地域は他にもあると思われることから、今後MaaSの取り組みにおいても広域連携のスキームは増えるかもしれない。

なお、第3セクター方式の鉄道やバスでは既存路線の運行エリアとの関係から複数の都道府県や市町村が共同で出資することも多い。更に、交通事業者だけでなく金融機関など交通系以外の地元企業等を交えた複雑なスキームも多く見られるが、本論では言及していない。

所管する行政組織はどこか?(図表3の⑥)

既存の行政組織が担う場合、基本的に、国、都道府県または基礎自治体の選択肢があり、サービスの規模や内容の細やかさ等で最適な行政組織が選ばれることとなる。国は最も大規模にサービスを提供し得るが、津々浦々に異なる地域特性に合わせたサービスを運営することは難しい。そうした細やかなサービス設計が必要となる場合は、基礎自治体が適合しやすい。

4. MaaS事業者に対する自治体のサポート

公営のやり方が当てはまらないケースでは民間事業者やNPO等が運営主体になると考えられるが、資金面で事業継続の目途がつかなければ参入を決断することが難しいことや、既存の交通サービスに不便な点があっても事業者からは大きく変更しにくい等の問題が見受けられる。自治体がMaaS事業者に対して実行できる、サービスの企画・検討や導入・運営等に関わる支援方法を3つ紹介したい。

1つ目は「交通課題の見える化」である。前述のMaaSの地域別モデル(図表2)で示されているように、交通課題の多くには、人口や交通体系等の地域特性による共通性が見られる。もし、多くの自治体が交通課題を見える化し、国内に多くのビジネスチャンスがあることを示すことができれば、事業者はスケールメリットを見込んで収益化する算段を立て易くなる。前述した近隣基礎自治体間での広域連携もビジネスチャンスを大きく示す効果があるといえる。実際に2021年度頃よりMaaSシステムの開発企業、相乗りサービスや商用EVメーカー等のMaaSに関係する企業が相次いで資金調達に成功しており、投資家もそうしたビジネスチャンスをポジティブに評価しているものと思われる。交通課題をクローズにしたまま個別に事業者と接触するのではなく、インターネットに交通課題の検討会議をオープンにすることや、アイデアソンを実施することによって課題の存在を世の中にアピールする等の取り組みが求められる。

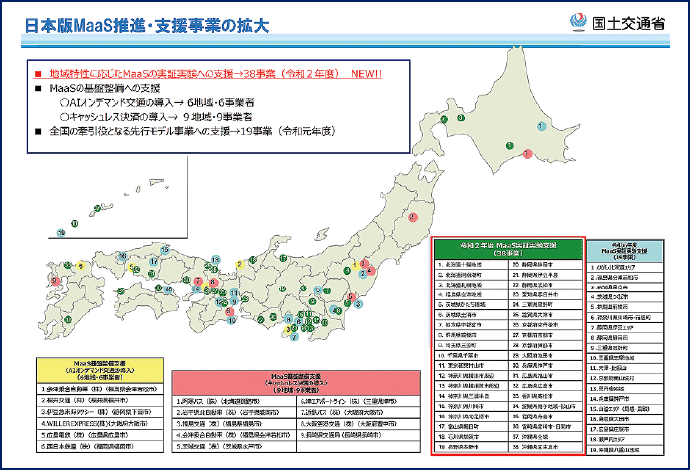

また、昨今では各省庁においてそうした自治体の取り組みを後押しする動きがある。例えば、国土交通省は「日本版MaaS推進・支援事業」として自治体からの応募を受け複数の事業を採択し補助金を交付しているが、その結果、日本全国のどこでどのようなMaaS事業が行われているか一覧化されている(図表4)。自治体としては、こうした省庁の取り組みに応募し、全国に課題をアピールすることによって、事業者との出会いの機会を増やせば、MaaS市場全体の成長に繋がり、将来より安価で成熟したサービスを受けることができる可能性が高まると考えられる。

2つ目は「ネットワーク化」である。ひとたび地域に交通サービスが確立され定着した状態になると、自然発生的な新しい変化は生じづらくなる。MaaSでは複数の交通事業者の連携や、個別に敷かれた交通サービスの協調等がなされることで複合的な移動サービスを実現するが、新しい変化(リンケージ)が作りにくい状況は、MaaSの実現に向けては大きな課題となる。このようなケースでは、行政が住民の声を代弁する形で各サービスに働きかけることで連携が進むことがある。例として、千葉県我孫子市では高齢者や障がいを持つ方が容易に外出できる手段として、自動車教習所や病院等が連携し運行する送迎バスに乗車できる仕組みを整えた。また、複数の福祉介護事業所で送迎車両を共同運行する取り組みも富山県黒部市や香川県三豊市などで見られる。これらは住民のQOL向上だけでなく、運転士不足の解消や車両維持等のコスト削減にも繋っていくだろう。また、この分野ではAI技術を活用したオンデマンド配車システムの進化も見逃せないポイントである。多くの乗客の希望をある程度満たせるよう、いろいろな乗客を乗せ降ろししながら走る理想的な巡回ルートをAIの力で算出し、効率化するソフトウェアが様々な企業で開発されており、日本国内でも、訪問介護や通勤通学、部活動の送迎等の様々な場面での活用を想定し、採用を検討する自治体が増える可能性がある。

3つ目は「収益化」である。前述の判断チャートのように、自治体が補助金を出すことで事業を成立させる方策は、1つの手段ではあるが、唯一の手段ではない。例えば、自治体が主導し、イベント等の移動目的を創出する、或いは、人が集まる賑わいエリアを作る等で移動需要を喚起することも運賃収入を増やすことに繋がる。このような取り組みのメリットは予算が交通分野に制限されないという点であり、例えば、観光予算として観光スポット整備、医療・福祉予算として高齢者の外出促進、文教・スポーツ予算としてスポーツ観戦や史跡見学ツアー等が考えられ、この様なアプローチは自治体予算の有効活用にもなるのではないだろうか。

また、交通事業者自身の経営努力を自治体の立場から支援する方策もある。例えば、スポーツスタジアムのネーミングライツは広く知られるところだが、交通分野でも従来の駅名に副駅名を併記する形でネーミングライツを販売し、運賃以外の収益源とする取り組みもある。新しい交通サービスでは、その特性を活かした新しい手法が創出されることも想定されるが、何らかの規制等に抵触する場合には、自治体が省庁との繋ぎ役となり、解決の道筋を一緒に模索すること等が求められるだろう。

新しい交通サービスであるオンデマンドバスのネーミングライツの例として、大阪市高速電気軌道株式会社(Osaka Metro)の取り組みがある。従来の路線バスでも「車内アナウンス広告」という形で停留所に近い商業施設や病院などの名前やアピールポイントを放送することがあるが、地名や公共機関に基づいたバス停の名称(○○図書館前や○○1丁目など)はそのままに、付加的に広告メッセージを流す程度が一般的である。一方、オンデマンドバスは路線バスと異なり乗降場所の設置の自由度が高いという特徴があり、Osaka Metroでは梅田駅周辺のおよそ10平方キロのエリアに300メートル程度の間隔で200箇所以上の乗降場所を設置している。加えて、そのエリアにおいてネーミングライツを希望する商業施設等があれば、目前に乗降場所を設置し、商業施設等に合わせた名前をつけるサービスも提供している。また、オンデマンドバスの車体の大きさは一般にワンボックスカーから商用ワゴン車くらいであるため、コンビニエンスストア程度の駐車場でも乗降が比較的容易であることから、店舗への集客効果も期待できると考えられる。従って、オンデマンドバスは、様々な収益源を模索しやすい移動手段であると言える。

過去に作られた規制が新しい取り組みを阻害しているという指摘は昨今よく聞く事象であるが、交通サービスとて例外ではなく、今後MaaS等の新しいビジネスモデルが規制の壁に当たることも考えられる。様々な規制にはその背景があり一律に何でも緩めればよいというものではないが、自治体は定期的に各種規制の実効性や時代に即した内容となっているかを振り返り、必要に応じて見直すことが求められるだろう*7。

図表4 国土交通省 令和2年度日本版MaaS推進・支援事業

(資料)国土交通省 令和2年度日本版MaaS 推進・支援事業

5. おわりに

全国各地でMaaSに関する実証実験や実証事業が相次いでおり、正式導入に発展する事例も増えてきた。各自治体がオンデマンドバスやシェアサイクルなどを導入する狙いを見ると、駅やバス停までのアクセスの改善による移動促進などが多い印象だが、更にその先の狙いとして高齢者の外出機会の増進による健康寿命の延伸や、自家用車抑制によるCO2排出量の削減、地域経済の振興など広い視点が示されているケースもある。そのような狙いがあるということは、翻せば高齢者の外出機会の減少、マイカー社会、地域経済の落ち込み等が課題ということでもある。

MaaSアプリやモビリティを提供する事業者は、こうした実証実験や実証事業の動向に関心を寄せており、彼らの持つ技術に合致し、新たな解決策の検討へと発展する可能性のある課題を、日々探索している。その点において課題をネット上に明らかにすることのメリットは大きい。但し、従来の自治体行政においては、課題はできるだけ目立たないように水面下で検討を進めた上で、解決の道筋が見えたところで人目に晒すということが多かったように思われる。しかしながらVUCAな時代においては、まず課題をオープンにし、事業者や地元住民からの反応を得ながら何をするかを決めていくアジャイルな取り組みが求められる。地元の課題と共に、地域住民の移動データやその移動目的となるスポットやイベント等の地理データを自治体から提供できれば、様々な事業者の関心を集めることができ、より良い効果的なアイデアが集まるだろう。

その際に自治体側で課題となるのは、課題をオープンにして事業者と一緒に解決策を考えていくスキルや、データを収集・加工してオープン化するスキルを備える、所謂デジタル人材の不足だろう。今後行政DXの文脈でデジタル人材の育成が進むと思われるが、過渡期においては外部の人材に頼ることが近道になると思われる。民間企業では、副業・兼業の解禁や、勤務地を制限せずリモート中心の働き方を可能とする制度の採用が進んでおり、特にインターネットサービス等の先進的な企業に勤める社員の間でUターンやIターンによる地方生活への関心が強まっている。彼らの持つ技術への目利き力や、スタートアップを含む様々な企業とのネットワーク、スピード感を持って課題解決に取り組む力等はもともと強力だが、地元に生活基盤を持つことで「自分ゴト」としての取り組みになれば更に強力になる可能性もある。そうした人材の力を使い従来の行政組織に新しい風を吹き込むことは、自治体におけるDX人材不足の解決策の一つとなるのではないだろうか。

現在、MaaSを進めている、或いは、これから進めようとされる際には、乗り物やアプリなどMaaSのサービス設計の視点だけでなく、交通課題等の課題解消のアプローチや、その推進に必要となる人材・組織体制まで視野を拡げて取り組むことが重要であると考える。

注

-

*1

-

*2

-

*3モビリティの画像は以下の各公式Webサイトより引用

シェアサイクル:ドコモバイクシェア

オンデマンドバス:Osaka Metro Groupオンデマンドバス

低速自動走行モビリティ:iino

電動バイクシェア:shareo

電動車いす:WHILL -

*4地理情報システム(GIS:Geographic InformationSystem)

-

*5国土交通省総合政策局『コミュニティバス導入をめぐる効率性と負担の公平性』(2012年9月22日)

(PDF/249KB) -

*6

-

*7

本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。

レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。

(CONTACT)

お問い合わせ

お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

サービスに関するお問い合わせはこちら

メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。

mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp

その他のお問い合わせはこちら

mhricon-info@mizuho-rt.co.jp