はじめに

プラスチック汚染への対処のためのプラスチック条約*1の議論が2022年から始まり、2023年5月29日からパリで条約の策定に向けた政府間交渉委員会の第2回会合(INC-2)が開催される。

2022年春に国連環境総会で条約の取りまとめに向けた議論を始めると合意された時点では、海洋汚染対策としてのプラスチック条約との見方もあったが、昨年秋の政府間交渉委員会の第1回会合(INC-1)を含め現時点までの議論では、プラスチック汚染全体を対象とする様相であり、プラスチックそのものや含有化学物質の管理についても議論の俎上に載せられていることから、条約の影響を受ける関係者はより広くなる可能性がある。交渉作業の取りまとめは2024年末の予定であり、議論はこれから本格化する。

本稿では、プラスチック条約が求められた背景に触れ、条約の取りまとめに向けてスタートダッシュを切ったINC-1の議論を振り返る。その後、INC-2の議題とされている、条約に含まれうる規定を概観した上で、数年後に取りまとめられるプラスチック条約の内容を展望してみたい。

背景・経緯

2015年頃から海の生き物がプラスチックを飲み込むなどして命を落としているとの報道が増え、海洋プラスチックごみに対する世の関心が高まった。ストローが刺さったカメの動画や写真を見た記憶がある読者も多いだろう*2。この問題が強く認識されたきっかけの1つは、現状のままでは2050年までに海洋中のプラスチックの重量が魚の重量よりも多くなるというエレンマッカーサー財団による試算*3であろう。数字や年限が示されたことで課題意識が広まった。このような関心の高まりを受けて、2015年頃から海洋プラスチック汚染が国際政治の場でも議題となり、G7やG20で海洋プラスチック憲章や大阪ブルー・オーシャン・ビジョンなどのマイルストーンが設定された(表1)。

一方、世界最大の廃プラスチック輸入国であった中国が2017年末に廃プラスチックの輸入規制を導入した。同時期にEUを始めとして各国において、シングルユースプラスチックの規制やプラスチックの資源循環や循環経済の実現を目指すプラスチック戦略などの政策導入が進んだ。シングルユースプラスチックの規制では、ポイ捨てされやすい製品の規制など環境中へのプラスチックごみの漏出を防止するという観点が強く、海洋プラスチックごみ問題との接点も強かったが、次第にプラスチックそのものの資源循環へと法制度の議論の範囲が広がった。日本でもプラスチック資源循環促進法が2021年に閣議決定され、2022年4月に施行された。

各国でのルール整備の進行と並行して、2020年頃から世界共通のルールを求める声が欧米の民間セクターから上がり始めた。特にエレンマッカーサー財団やWWFは2020年頃にプラスチック汚染に関する国際的なルールの必要性を提案*4し、多くの企業や団体などの賛同を受けた。

こうした背景を受けて、2022年3月に国連環境総会で、プラスチック条約*1の策定に向けた政府間交渉委員会を2022年に設置し、2024年末までに作業を完了させることが合意された。

表1 プラスチック問題に関する国際的な出来事

| 年 | 出来事 |

|---|---|

| 2015 | 6月:G7エルマウサミット首脳宣言、海洋ごみが世界的な問題であることが確認され、「海洋ごみ問題に対処するための G7行動計画」策定 |

| 2016 | 1月:英エレン・マッカーサー財団、New Plastics Economyレポート発表(現状のままでは2050年までに海洋中のプラスチックが重量比で魚よりも多くなると試算) |

| 2017 | 7月:G20ハンブルクサミット首脳宣言、初めて海洋ごみを取り上げ、「海洋ごみに対するG20行動計画」策定に向けて合意 12月末:中国、廃棄物輸入規制発効(2019年末までに段階的に項目追加) |

| 2018 | 1月:EU「プラスチック戦略」発表 5月:欧州委員会、使い捨てプラスチック製品の規制提案 6月:G7海洋プラスチック憲章 夏~:東南アジア諸国、プラスチックなどの廃棄物輸入規制を強化 10月:New Plastics Economy Global Commitment発足 |

| 2019 | 1月:Alliance to End Plastic Waste(AEPW)発足 4月:バーゼル条約附属書改定(汚れたプラスチック廃棄物を規制対象に追加) 5月:日本「プラスチック資源循環戦略」策定 6月:G20「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」合意(2050年までに海洋プラスチックごみによる追加的なプラスチック汚染をゼロに削減) 7月:EU、特定プラスチック製品の環境負荷低減に関する指令(使い捨てプラスチック規制)公布 |

| 2020 | 1月:中国、プラスチック汚染対策の一層の強化に関する意見(一部プラスチック製品の使用禁止・制限やリサイクル促進) 5月:日本、プラスチック資源循環施策のあり方検討の議論(~2021年1月) 7月:日本、プラスチック製レジ袋有料化 10月:英エレン・マッカーサー財団、WWFなど、プラスチック汚染に対応する国連条約の必要性を提案 |

| 2021 | 1月:日本、バイオプラスチック導入ロードマップ、サーキュラー・エコノミーに係るサステナブル・ファイナンス促進のための開示・対話ガイダンス 発表 日本、EU、バーゼル条約 国内法発効(廃プラスチックの輸出規制強化) EU、「Plastics own resource」導入 3月:日本「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」閣議決定 6月:日本「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」可決・公布 7月:EU、使い捨てプラスチック規制発効(各国法の制定期限) |

| 2022 | 2~3月:国連環境総会(UNEA-5.2)「プラスチック条約(Plastic Treaty)」取りまとめに向けた交渉開始で合意 4月:日本、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」施行 英国、プラスチック容器包装への課税開始 11月:「プラスチック条約」のための第1回政府間交渉委員会(INC-1)開催 EU、プラスチック容器包装・容器包装廃棄物に関する規制の改正案公表 |

| 2023 | 1月:スペイン、使い捨てプラスチック容器への課税開始 4月:G7共同声明「2040年までに追加的なプラスチック汚染をゼロにする野心」で合意 |

出所:各種資料よりみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

プラスチック条約の議論のスタート(INC-1の振り返り)

2022年11月28日から12月2日にかけてウルグアイのプンタ・デル・エステで第1回政府間交渉委員会(INC-1)が開かれ、約150の国連加盟国、関係国際機関、NGOなどから約2,300名が参加した*5。

条約の議論において議決権を持つのは国連加盟国や国連の専門機関、欧州連合などの地域経済統合組織のみと想定されるが、多くのNGOもオブザーバーとして参加しており、INC-1では加盟各国、オブザーバーの各団体からさまざまな視点での意見が飛び交った。中でも、プラスチックのライフサイクル全体でプラスチック汚染に対処し、人間の健康や環境を保護するべき、という点については多くの加盟国の意見が一致していた*6。また、女性や子供、先住民、特に途上国のインフォーマルな廃棄物セクターなどを含め、すべてのステークホルダーの参加の重要性が強調され、広く支持が表明された。科学的な知見や普及啓発の重要性、各国の事情を反映できる国別行動計画の有用性についても広い支持があった。さらに、大量に海岸へ打ち上げられる漂着プラスチックごみへの対処を求めた小島嶼国の代表へ会場から拍手が起きるなど、早急な対策の必要性の認識が深まったようであった。シングルユースプラスチック、問題のあるプラスチック*7への対処を優先事項とする国も多く、条約の議論が始まる前には、海洋プラスチック問題への対策としての条約との位置づけとの認識も一部にはあったが、海洋汚染対策に限らず、プラスチック汚染全体を対象とする方向性が強かった。気候変動対策と同様に、途上国は資金やキャパビルなど、実施のための支援が必要と訴え、中にはプラスチック生産国の対応を求める意見もあった。

日本からも政府代表団が参加*8しており、プラスチックによる人の健康への影響については科学的根拠がいまだ不十分であり、引き続き知見の蓄積が必要であるとの認識を示した*9が、プラスチック汚染から人の健康や環境を保護するためには予防原則に基づいた早急な対処が必要であるとの意見が優勢であった。なお、「プラスチック汚染」の定義はまだなされていない*10。

INCにおける条約の議論の開始が合意された時点で、プラスチック汚染を対象とする条約の策定に積極的な国々と日本の認識には、少々のずれがあったように思われる。日本は2018年のG7海洋プラスチック憲章に署名しなかったことで批判を受けた後、2019年には議長国として、2050年までに海洋プラスチックごみによる追加的な汚染をゼロにまで削減することを目指す「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」のG20での合意に漕ぎ着けた。プラスチック条約の策定に向けた合意がなされた2022年春の国連環境総会に向けた決議案の募集に対しては、ルワンダとペルーが「プラスチック汚染」に関する法的拘束力のある文書を求めたのに対して、日本が提出した決議案では、「海洋プラスチック汚染」に関する法的拘束力のある文書を求めていた*11。2022年春の国連環境総会では「プラスチック汚染を終わらせる」との決議が採択され、2022年秋のINC-1も経て、日本が議長国を務めた2023年4月のG7気候・エネルギー・環境大臣会合では、「2040年までに追加的なプラスチック汚染をゼロにする野心」が合意された。大阪ブルー・オーシャン・ビジョンよりも目標年が10年前倒しになったほか、海洋プラスチック汚染に限定せず、対象とするプラスチック汚染のスコープが広がったこととなる。海洋汚染に限らないプラスチック汚染への対処が必要との認識の変化が伺える。

条約の目的の設定に応じて条約の具体的な内容や枠組みが変わることから、INC-1でも加盟国からは明確な目的や範囲の設定についての議論を優先的に行うことが求められた。プラスチック汚染への対処に向けたプラスチック条約の範囲、目的、義務など、具体的な内容はINC-2以降に議論される。

具体的な条約の内容の議論(INC-2に向けて)

2023年5月29日から6月2日にフランスのパリで開催されるINC-2に向けて、加盟国やステークホルダーはプラスチック条約に含まれうる要素についての意見提出を求められた。各国の意見書では、プラスチック汚染の防止のためには廃棄物管理を優先するべきという意見がある一方で、今以上に問題を大きくしないためにはプラスチックの生産量を抑制するべきとの意見もある。また、プラスチックそのものの削減に加えて、プラスチックに含まれる化学物質も対象範囲とするべきとの意見もある。さらに、すでに環境中に蓄積したプラスチック汚染への対処のためにも、生産者にも責任を負わせるべき、汚染者が負担すべきといったさまざまな意見が出ている。特に開発途上国や島嶼国を中心に、すでに環境中に蓄積されている「レガシープラスチック」への対処が必要との意見も多い。

INC-1での議論や提出された意見書から、条約に含まれうる要素案をINC事務局(UNEP)が整理している*12。INC-2の議論や条約の内容を縛るものではないとしつつ、条約の目的や含まれうる義務の候補が挙げられている。

まず、条約の目的の候補としては以下の3つが挙げられている。

-

(a)プラスチック汚染を終わらせる;プラスチックのライフサイクルを通して人の健康と環境を悪影響から守る。

-

(b)ライフサイクルを通じてプラスチック汚染の悪影響から人の健康と環境を守る。

-

(c)X年までにプラスチック汚染を終わらせ、人の健康と環境をその悪影響から守ることを目的とした循環型プラスチック経済の推進などを通じ、プラスチックのライフサイクルにわたって生産、使用、排出を削減する。

出所:INC-2資料*13より抜粋、みずほリサーチ&テクノロジーズが仮訳

海洋汚染に限らずプラスチック汚染へ対処し、人の健康と環境を守ることを目的とする点は一致するが、「プラスチック汚染を終わらせる」との宣言や明確な目標年次を入れるか、プラスチックの生産・消費・排出の削減や循環型プラスチック経済に触れるかなど、INC-2で議論される見込みである。

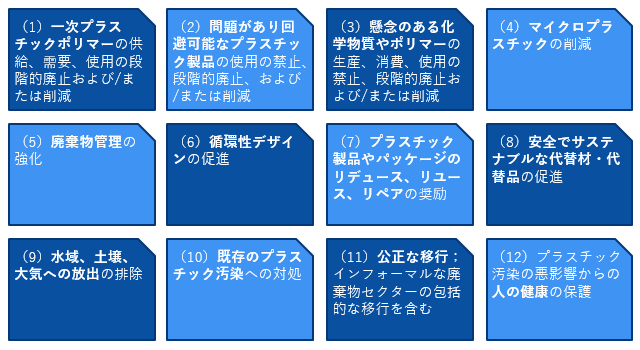

条約に含まれうる義務の候補として12項目が挙げられている(図1)。環境中に排出されるプラスチックの量そのものを減らすため、たとえばマイクロプラスチック、廃棄物管理や水域・土壌・大気への放出に関する義務も候補として挙がっているほか、既存のプラスチック汚染(レガシープラスチック)への対処にも触れられている。加えて、一次プラスチックポリマー、問題のあるプラスチック製品、懸念のある化学物質やポリマーなども挙がっており、制限の対象となるスコープは、プラスチック素材や製品、関係する化学物質の生産や使用にも及ぶ可能性がある。

図1 プラスチック条約に含まれうる義務

出所:INC-2資料*13より抜粋、みずほリサーチ&テクノロジーズが仮訳

また、INC事務局の資料では、12項目それぞれについて、どのような形で条約に反映されうるか、加盟国などの提案や意見を整理した結果として選択肢が挙げられている。たとえば、「(1)一次プラスチック」については、目標を世界全体で設定するか各国で設定するか、どのように規制するかなどのアイデアが示されている。義務を規定するか自主的な規定になるかも含めて、条約の具体的な内容は今後の議論で決まるとはいえ、プラスチック汚染そのものに限らず、プラスチックの生産そのものを規制するような内容も議論の俎上にあるということがよくわかる。

一次プラスチックポリマーの供給、需要、使用の段階的廃止および/または削減

- 目標の選択肢;

(i)一次プラスチック原材料の減産に関する世界目標の設定

(ii)国が決定したコミットメント(NDC)または目標の設定 - 一次プラスチックポリマーの規制のための選択肢;

(i)プラスチックポリマーの一次生産の一時停止、またはバージンプラスチックポリマーの製造、輸出入を禁止、制限または削減

(ii)締約国と非締約国を区別せず、輸出入の要件を適用

(iii)プラスチックポリマー、前駆体、原料の生産量、輸出入量のほか、生産に用いられた化学物質の量と種類の追跡(透明性と報告義務)

(iv)バージン及び二次プラスチックポリマーの製造、輸出入に関する許可制度の設立 - 経済ツールの選択肢;価格ベースの対策など市場措置、生産許可、ライセンス、財政的インセンティブ撤廃、バージンプラスチック生産に対する義務的な手数料、関税または税金

出所:INC-2資料*13より抜粋、みずほリサーチ&テクノロジーズが仮訳

ノルウェーなど加盟国の中でもプラスチック汚染対策に積極的に取り組もうとする国々が連合を組み、プラスチックの生産抑制が必要と提言している。High Ambition Coalition to End Plastic Pollution(HAC)*14は、2040年までにプラスチック汚染を終わらせることを目標としており、INC-2に向けて条約に含まれるべき規定として以下の4項目を提言した。プラスチックの生産の抑制や、化学物質・ポリマーを含めて懸念のあるものは規制し、プラスチックのライフサイクルの上流から規制することでプラスチック汚染に対処するべきというトーンが強い。

- 一次プラスチックポリマーの生産を削減するための規定

- 懸念のある特定のプラスチックポリマー、化学物質、およびプラスチック製品を排除および制限する規定

- 経済におけるプラスチックの循環性(サーキュラリティ)を高めるための規定

- 大気、水、および土地へのプラスチック(マイクロプラスチックを含む)の放出を排除するための規定

出所:HAC資料*15より抜粋、みずほリサーチ&テクノロジーズが仮訳

また、プラスチック条約を求める民間セクターの声が大きかったことは前述の通りである。特にプラスチック汚染に関する国際ルールを求めたエレンマッカーサー財団やWWFはINC-2に向けた意見書で条約の進捗管理や報告ルールの調和を求めている。最終的な条約の内容は加盟国の議論によって決定されるが、2018年からエレンマッカーサー財団やUNEPが自主的なルールとして運営するThe New Plastics Economy Global Commitment*16などはプラスチック条約を受けたルールメイクの際に広く参照される可能性はあるだろう。

今後の予定

プラスチック条約策定のためのINCは2024年末までに5回開催される予定*17であり、2024年末までに作業を完了することとされている。順調に進めば2024年末までには条文が作成され、2025年頃には条約の採択や署名のための外交会合が開催される見込みである。条約の取りまとめのため、短い作業期間の間に意見の集約が必要になる。INC-2でも会議期間中に2つのコンタクトグループを設置して具体的な議論を進めることが議長から提案され、上述の条約の目的や義務についてもコンタクトグループにおいて議論される見込みである*18。

おわりに

プラスチック条約の具体的な内容はこれからの議論で決まるが、海洋に限らずプラスチック汚染に対して、プラスチックのライフサイクル全体で対処するべきという点はINC-1で多くの参加者に合意がみられた。条約が義務・規制的な色が濃くなるか、自主的な色が濃くなるかは今後の議論次第だが、条約に含まれうる義務として、廃棄物管理やリサイクルなどプラスチックのライフサイクルの下流側で廃プラスチックが環境中に漏れないようにするだけではなく、一次プラスチックポリマーやプラスチック製品、化学物質の生産削減、デザインの要件、リユース・リフィルなどプラスチックのライフサイクルの上流側の内容も議論の俎上にある。

加盟国からの意見も各国の事情によってさまざまだが、日本はプラスチックを製造・輸出し、廃プラスチックを輸出してきた国であり、条約の内容によっては今後多くの対応が求められる可能性がある。特にシングルユースプラスチックや問題のあるプラスチックの排除や削減が必要といった意見は多いが、対象物の定義は定まっていない。定義や要求水準の議論結果によっては日本でも政府・産業界ともに国内ルールの策定や追加の対応を求められるだろう。また、プラスチック汚染対策に向けた開発途上国への資金援助や技術支援に際して、民間資金の活用や、民間ベースの技術協力についても条約の規定に盛り込まれれば、日本の産業界でも対応が求められ、一方では貢献の機会となる可能性もある。

プラスチック条約のINCにおいて、日本はアジア太平洋地域の理事に立候補している。理事となれば地域会合の主催などリーダーシップを発揮する機会はある。アジアにはプラスチック生産国のほか、漂着ごみに悩まされる島嶼国や、海洋へのプラスチック流出量が多いと指摘される国々もある。日本はG7やG20の議長国として海洋プラスチック汚染やプラスチック汚染に関する目標や野心の合意を主導した。プラスチック条約に向けた議論においても、アジア太平洋地域での日本のリーダーシップに期待するとともに、企業においてもプラスチック汚染への対処に向け、条約策定に先んじた一層の取り組みを期待したい。

注

-

*1国連環境総会で採択された決議(UNEP/EA.5/Res.14)のタイトルは正確には「End plastic pollution: towards an international legally binding instrument(プラスチック汚染を終わらせる:法的拘束力のある国際文書に向けて)」であり、条約の形態になるかは未定であるが、プラスチック条約(Plastic Treaty)と表現されることも多い。

-

*2

-

*3

-

*4WWF, the Ellen MacArthur Foundation and the Boston Consulting Group(2020) The Business Case for a UN Treaty on Plastic Pollution

-

*5コロナ禍の対応から、INC-1はオンライン参加と対面のハイブリッド開催で、全体会合の様子はYouTubeで配信された。また、交渉に当たってINC事務局(UNEP)が準備する文書や加盟国からの提出物もINCウェブサイトに公開されている。(最終閲覧:2023年5月9日)

https://www.unep.org/about-un-environment/inc-plastic-pollution -

*6INC-1の報告書案はINC事務局から公表されている。

UNEP(2023)UNEP/PP/INC.1/14:Report of the intergovernmental negotiating committee to develop an international legally binding instrument on plastic pollution, including in the marine environment, on the work of its first session -

*7「問題のあるプラスチック(Problematic plastic)」について、条約の議論の中で合意された定義はないが、INC-1の資料(UNEP/PP/INC.1/7)ではNew Plastics Economy Global Commitmentによる「問題があり不必要なプラスチック製容器包装(Problematic and unnecessary plastic packaging or plastic packaging components)」の要件が紹介されている(以下、仮訳);

- リユース、リサイクル、堆肥化ができない(Global Commitment の定義による)

- 人の健康や環境に重大なリスクを与える有害化学物質を含むか、製造に必要とする(予防原則を適用)

- その効用を維持しつつ、避けられる(もしくはリユースモデルで代替できる)

- ほかの品物のリサイクル可能性や堆肥化可能性を妨害もしくは阻害する

- 自然環境中に行き着きやすい、もしくはポイ捨てされやすい

-

*8日本からは外務省、経済産業省及び環境省が参加し、INC-1の報告として3省からプレスリリースが発信されている。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press1_001188.html -

*9IISD INC-1 Daily report(2022年11月30日および2022年12月1日)

https://enb.iisd.org/plastic-pollution-marine-environment-negotiating-committee-inc1 -

*10プラスチック条約の交渉に合意した国連環境総会の決議(UNEP/EA.5/Res.14)においてもタイトルに使われている文言であるが、既存の定義がなく、INC-1の資料(UNEP/PP/INC.1/7)では以下の定義案が記載されている(仮訳);プラスチック汚染とは、広義にはプラスチック素材や製品の生産と消費に伴う、ライフサイクル全体での負の影響および排出のこと。不適切に管理された廃プラスチック(野焼き、管理されていないごみ捨て場への投棄など)および人や環境に悪影響を与える可能性のあるプラスチック製品や粒子の漏出や蓄積も含まれる。

-

*112022年の国連環境総会(UNEA5.2)に向け、海洋・プラスチック汚染に関してはルワンダおよびペルーと日本による決議案が提出された。(最終閲覧:2023年5月9日)

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/37809/Clustering%20of%20draft%20Resolutions%20-%20UNEA-5.2%2011%20Jan%202022.pdf?sequence=1&isAllowed=y(PDF/196KB) -

*12加盟国からの意見書と同様、INC-2の資料としてINCウェブサイトに掲載されている。(最終閲覧:2023年5月9日)

https://www.unep.org/about-un-environment/inc-plastic-pollution -

*13UNEP(2023)UNEP/PP/INC.2/4 : Potential options for elements towards an international legally binding instrument, based on a comprehensive approach that addresses the full life cycle of plastics as called for by United Nations Environment Assembly resolution 5/14より抜粋・仮訳

-

*14ノルウェーとルワンダが共同議長となり、2022年8月に20カ国が参加して設立。2022年末時点で参加国は50カ国超。

https://hactoendplasticpollution.org/ -

*15HAC(2023)Potential options for elements towards an international legally binding instrument by the co-chairs of the High Ambition Coalition to End Plastic Pollution

-

*16https://www.unep.org/new-plastics-economy-global-commitment

参加企業の報告をもとに毎年取り組みの進捗レポートを発表しており、2022年版もウェブサイトに掲載されている。(最終閲覧:2023年5月9日)

https://ellenmacarthurfoundation.org/global-commitment-2022/overview -

*17政府間交渉委員会の第3回会合(INC-3)は2023年11月にケニアで、第4回会合(INC-4)は2024年4~5月にカナダで、第5回会合(INC-5)は2024年10~11月に韓国で開催されることが提案されている。

-

*18UNEP(2023)UNEP/PP/INC.2/2 (ADVANCE VERSION) : Scenario note for the second session of the intergovernmental negotiating committee to develop an international legally binding instrument on plastic pollution, including in the marine environment

本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。

レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。

(CONTACT)

お問い合わせ

お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

サービスに関するお問い合わせはこちら

メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。

mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp

その他のお問い合わせはこちら

mhricon-info@mizuho-rt.co.jp