はじめに

ライフサイクルアセスメント(LCA)はある製品やサービスのライフサイクル全体でCO2排出量*1をはじめとした環境負荷を定量的に評価するもので、1997年には国際規格(ISO14040)が発行されている。

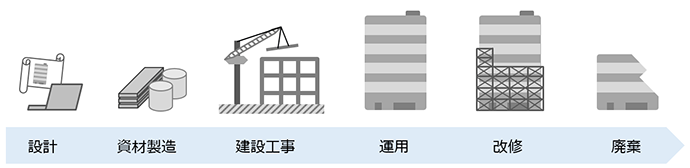

日本の建築分野では、1999年に日本建築学会が『建物のLCA指針 ―温暖化・資源消費・廃棄物対策のための評価ツール―』を発行し、建築物のライフサイクル、つまり設計から資材製造、建設工事、運用、改修、廃棄までの各段階のCO2等の算定指針を示した。

その後、建築分野におけるCO2見える化の動きは「運用」段階の省エネルギー促進が中心となり、建築物のライフサイクル全体を捉えた動きは広がらない状況が続いた。ところが、「建物のLCA指針」発行から20余年経った今、この動きが急加速している。本稿では、その背景と動向を解説する。

建築物のライフサイクルイメージ

出所:みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

建築物の「運用」段階におけるエネルギー消費やCO2排出の見える化施策の状況

建築物分野からのCO2排出量は、日本全体のCO2排出量の3分の1程度を占めている*2。また、日本の2030年のCO2削減計画において、建築物分野からのCO2排出量に対しては、日本全体の削減率である2013年度比46%よりも高い58%という削減率が設定されている*3。このように、建築物分野はCO2排出量が多く、かつ削減対策の強化が求められている分野である。

建築物分野のCO2排出削減は、主に2015年に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(以下、建築物省エネ法)で促進されている。建築物省エネ法は、大きく「規制」措置と「誘導」措置から構成される。規制措置は、省エネ基準適合義務、その判定を受ける義務、新築・増改築計画の届出義務、新築の住宅トップランナー制度について、誘導措置は、エネルギー消費性能の表示と、新築または改修の計画が誘導基準に適合する場合に容積率の特例を受けられることについて記載されている。中でも誘導措置の第7条において、建築物の販売または賃貸を行う事業者は「エネルギー消費性能を表示」するよう努めなければならないと位置づけられている。このような「見える化」施策が努力義務とはいえ法律に明示された点は特筆すべきと考える。

さらに建築物省エネ法は、2022年6月公布の「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」により改正された(2025年4月施行予定)。以前から省令において、空調、換気、照明、給湯、昇降機、その他のエネルギー消費量から太陽光発電設備等による創エネ量を差し引いた「一次エネルギー消費量」について、その「設計値」が「基準値」を下回ることが求められていた。この改正により、対象が拡大され住宅を含む原則すべての新築建築物で「省エネ基準」への適合が義務付けられることになる。

一次エネルギー消費量は基準値に対し設計値の削減率が大きいほど評価が高く、エネルギー消費量がより少ない建築物といえる。これについて建築物省エネ法の告示*4で、「年間の一次エネルギー消費量が正味(ネット)でゼロ又は概ねゼロとなるZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)やZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)の更なる普及を図る」と記載されている。また資源エネルギー庁は、一次エネルギー消費量の削減率や再生可能エネルギーの割合により「『ZEH』」「Nearly ZEH」「ZEH Oriented」など、同様にZEBにおいても、「『ZEB』」「Nearly ZEB」「ZEB Ready」「ZEB Oriented」などと段階的に定義している。第三者認証のBELS*5では、一次エネルギー消費量の削減率のほか「ZEHマーク」も表示することもでき、省エネ性能の「見える化」がラベリングに応用されていることがわかる。さらに国は2050年カーボンニュートラル社会の実現に向けて、新築でZEBやZEHに適合する建築物の割合を2030年度に100%*6とする目標も打ち出している。

このように、カーボンニュートラル社会の実現に向けて、建築分野の運用段階における省エネルギーやCO2排出削減は着実に進められており、その手段の1つとしてエネルギー消費量やCO2排出量の見える化施策が活用されている。

「運用」以外の建築物ライフサイクルへ視点の広がり

「建物のLCA指針」は2013年に改定版が発行された後、2023年時点で日本建築学会LCA小委員会が同指針の改定に向けた検討を進めていることを発表している*7。その中で、「LCAを活用した環境情報は、以前にも増して様々な形で活用されるようになってきている」と記載されており、ライフサイクルの活用が増加している点が読み取れる。

また、上述のように「運用」段階におけるCO2見える化の動きが進む中、ライフサイクル全体の見える化は2013年からほぼ動きがなかった。それがこの数年で運用以外の段階にも視点が広がり、資材製造から建設、改修、廃棄も含む「建築物のライフサイクルCO2排出量」を算定し公表する事例が増加傾向にある。

建築物のライフサイクルCO2排出量の算定にあたり、大手ゼネコンやデベロッパーをはじめスタートアップ企業でもツール開発が進んでおり、特に2022年から各社が相次いで算定ツールをリリースし始めている(下表参照)。表中に出てくる「Embodied Carbon」は国際的に使用されるキーワードで、建築物のライフサイクルCO2排出量のうち「運用」を除いた「資材製造から建設、改修、廃棄」の範囲を指したものである。「建築物そのものに内包される炭素」という表現で、運用段階とは区別して表している点が特徴的といえる。今後、大幅なCO2削減を達成するためには、ZEB、ZEHなどの推進と並行して、いかにEmbodied Carbonの削減を進めるかが重要になってくると考えられる。

国内における建築物のライフサイクルCO2排出量の「算定ツール」(2023年7月末時点)

| リリース 年月日 |

算定ツール | 概要 | 算定対象 |

|---|---|---|---|

| 2022年2月3日 | 東急建設株式会社 「積み上げ式CO2排出量算定シート」 |

建築資材に係るCO2排出量について、資材を積み上げて算定する方法の独自ツール。新築建物の資材に関わるCO2排出量を提示。 | 建設資材 |

| 2022年5月30日 | 大成建設株式会社 「T-LCAシミュレーターCO2」 |

建築物ライフサイクルCO2の評価ツールを開発。調達から解体までのライフサイクルに応じて、概算値としてCO2排出量と削減効果を算出可能。 | 建築物の ライフサイクル |

| 2022年8月8日 | 住友林業株式会社 「One Click LCA」 |

日本語版の「One Click LCA」を発売。エンボディドカーボン算定を効率化する建築物LCAツール。 | Embodied Carbon |

| 2022年9月9日 | 大成建設株式会社 「T-ZCB」 |

建築物のライフサイクルCO2排出量、CO2削減技術の効果を可視化し、建築物の脱炭素化を体系的に評価するシステム。 | 建築物の ライフサイクル |

| 2023年3月23日 | 清水建設株式会社、株式会社ゴーレム 「SCAT」 |

建設生産に由来するEmbodied Carbonを見積データから導出する、CO2排出量算出プラットフォーム。 | Embodied Carbon |

| (公開情報から確認できず) | 株式会社竹中工務店 「LCA解析システム」 |

施設のライフサイクルを建築・設備面から解析するシステム。計画段階から建設後のライフサイクルについて費用を含めてシミュレーション可能。 | 建築物の ライフサイクル |

出所:各社公表資料を基にみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

また、建築分野の積算においてもCO2の見える化の動きが広がってきている。建設段階に入るまでに、工事で実際に使用する資材の数量やコストを明確にするために施工事業者は積算を行う。この積算の情報整理の国際的なルールの1つに、建設コストの一貫性や透明性のある比較評価を可能とするために開発された「国際コスト管理基準*8」がある。この基準では、初版(2017年7月)で建築物のイニシャルコスト(建設時の初期費用)のみを対象としていたが、第2版(2019年9月)でイニシャルコストからランニングコスト(運用時の建物や設備の維持・管理費用)までのライフサイクルコストへと対象を拡大した。さらに2021年11月発行の第3版では「ライフサイクル炭素排出量」の報告フレームワークが追加された。資材数量やコストカウントが本業の積算において、ライフサイクル炭素排出量も取り扱う動きは注目すべき変化と考える。

建築物ライフサイクルCO2見える化加速の背景

これまで述べたように、建築物ライフサイクルCO2の見える化が加速している。その背景として、多くの企業でSBT(Science Based Targets)をはじめとしたCO2排出削減目標設定の取り組みが進んでいることが考えられる。日本でSBT認定取得済みの企業は、建設業が21社*9と、電気機器の業界の39社に次いで多い状況である。SBTは、パリ協定が求める水準と整合した5~10年先を目標年としてScope3も含めたサプライチェーンのCO2排出*10削減目標を設定するもので、事業者が削減可能な活動を積み上げて目標とするのではなく、ゴールから逆算する考え方が特徴の1つである。CO2排出削減目標の達成に向けては、主に建物の所有者が運用時排出量としてカウントするScope1・2にとどまらず、Embodied Carbonが関係するScope3の削減が重要である。建築物は、建築主、設計者、デベロッパー、施工事業者、使用者など、さまざまな立場のステークホルダーが関わっている。Embodied Carbonの削減は、各ステークホルダーのScope3に大きな影響を与える。

建築物のライフサイクルCO2排出量の算定にあたっては、詳細に算定する範囲の設定、膨大な量の資材量などの積算情報とそれらの排出量算定に適した単位への換算方法、乗じる排出原単位として数千を超える中から適切なものの選定などで、判断に迷う方も多いのではないだろうか。これらの点において、たとえば、排出原単位を半自動的に選択する仕組み、資材量などの積算情報を基に排出量を算定するための簡易的なツール、目的に沿った合理的な算定方法など、さまざまな検討が必要と考える。

建築物ライフサイクルCO2削減策の立案と実現に向けて

今後は、算定した建築物のライフサイクルCO2の削減に向けて、どのように排出削減していくのか、具体策の立案と実現がカギとなってくる。

各社の目指す姿により、導入する削減策の種類や導入タイミングなどは異なるだろう。建築設計の立場では、計画時から資材の量を適切に把握するためCADでのシミュレーション、電炉で製造した鉄骨や低炭素コンクリート等を指定するなど、より低炭素となるように材料や量を選定する提案が考えられる。施工事業者においては工事現場で使用する電力の再エネ化など、また使用者であれば再エネ電力の調達や、建築物のメンテナンスを工夫することで改修時の低炭素を図るなど、具体的な削減策も各ステークホルダーにより異なってくる。

今春、札幌で開催されたG7気候・エネルギー・環境大臣会合では、ライフサイクルで建築物の脱炭素化を進めることの重要性が取り上げられ、成果文書(仮訳)*11に明記された。先んじた民間企業の動きに並行する形で、建築物のライフサイクルに関する国の政策も動き出すだろう。今後加速する建築物ライフサイクルCO2見える化の、その先のあるべき姿に向け、建築物に関わる各社は戦略的に削減策を実現していくと考えられる。

注

-

*1本稿では、CO2換算した数値として温室効果ガス排出量を指す。

-

*2エネルギー起源CO2のうち部門別の「業務その他」と「家庭」を合わせた"民生部門"での排出を、「建築物分野」からのCO2排出量として記載。

-

*3地球温暖化対策計画での削減目標。「家庭」と「業務その他」を合わせた削減率は58%とされている。

-

*4「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する基本的な方針」(国土交通省告示第793号)

-

*5BELS(Building-Housing Energy-efficiency Labeling System)は、2013年10に「非住宅建築物に係る省エネルギー性能の表示のための評価ガイドライン(2013)」が国土交通省において制定されたことを機に、当該ガイドラインに基づき第三者機関が非住宅建築物の省エネルギー性能の評価および表示を的確に実施することを目的として開始された。現在は「建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針」の告示等を踏まえ適用範囲に住宅を含め運用されている。

-

*62030年度目標の「100%」は、地球温暖化対策計画の別表1-28「建築物の省エネルギー化(新築)」の「中大規模の新築建築物のうちZEB基準の水準の省エネ性能に適合する建築物の割合」および別表1-42「住宅の省エネルギー化(新築)」の「新築住宅のうちZEH基準の水準の省エネ性能に適合する住宅の割合」による。

-

*7

-

*8国際コスト管理基準(International Cost Management Standard(略称ICMS))は、国際コスト管理基準連合が発行。最新は第3版(2021年11月)。日本語版は公益社団法人日本積算協会HPに掲載されている。

(PDF/5,700KB) -

*9環境省グリーン・バリューチェーンプラットフォーム「SBT概要資料」(2023年6月30日更新版)

(PDF/1,063KB) -

*10サプライチェーンのCO2排出は、事業者自身が直接排出するScope1、他社から供給された電気、熱、蒸気の使用に伴う間接排出のScope2、それ以外の事業者の活動に関連する他者の排出としてScope3がある。

-

*11

本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。

レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。

(CONTACT)

お問い合わせ

お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

サービスに関するお問い合わせはこちら

メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。

mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp

その他のお問い合わせはこちら

mhricon-info@mizuho-rt.co.jp