社会動向レポート

三位一体の労働市場改革が推進する「ジョブ型」の留意点

人口減少時代における人事マネジメントのあり方

2024年3月

経営コンサルティング部 コンサルタント

森田 眞代

人口減少時代における人事マネジメントのあり方(PDF/3,798KB)はじめに

2023年5月16日、政府の新しい資本主義実現会議は『三位一体の労働市場改革の指針』(以下「本指針」という)を取りまとめた。これにより打ち出されたのは、①リ・スキリングによる能力向上支援、②個々の企業の実態に応じた職務給(ジョブ型人事)の導入、③成長分野への労働移動の円滑化である。

本稿では特に「②個々の企業の実態に応じた職務給(ジョブ型人事)」に着目する。本指針は賃上げや経済成長に主眼を置いているが、目下企業にとって切実な課題は、人口減少等の環境変化や経営資源の制約の下で「いかにして必要な人材を確保・活用し、事業を発展させていくか」ということではないだろうか。「ジョブ型」はその一つの解として取り上げられており、政府がこれを推奨するのであれば一も二もなく飛びつきたい気持ちにさせられる。しかし、ここで取り扱いを間違えると過去の成果主義ブームに類する失敗を招きかねない。そのため本稿ではこれからの企業がとりうる人事マネジメントのあり方や、ジョブ型の導入を検討する際の留意点を明らかにしていく。

1. ジョブ型が求められる背景

一般に、職務給とは賃金の決定方式すなわち企業内の人事マネジメントにかかる名称であって、必ずしも社会慣行としての雇用システムを意味しない。雇用システムとして世界の多数派を占めるジョブ型と、日本特有のメンバーシップ型という分類を生み出したのは濱口(2009)であった。両者の最大の違いは雇用契約のあり方だ。ジョブ型の雇用契約が特定の職務を目的とするのに対し、日本の正社員の雇用契約は職務を限定しない。急な勤務地や仕事の変更も長時間労働も甘受する代わりに安定雇用が保障されるというものだ。

このような雇用慣行はかつての日本の成長を支えた一方で、人件費の高騰、専門性の相対的低下、ワークライフバランスの崩壊といった様々な課題を生じてきた。そのため過去には複数のジョブ型ブームがあった。例えばバブル崩壊後の1990~2000年代、中高年の過度な高賃金を是正する目的で成果主義とジョブ型が結び付けられた。しかし中には、果たすべき成果が不明瞭あるいは恣意的な状態で目標管理制度が運用され、人材育成や長期的・挑戦的活動が抑制されるというケースが生じたため、リストラやコストカットといった負の側面ばかりが注目されてしまった。こうした一過性のブームでは、日本の雇用システム(言い換えれば雇用のあり方に関するパラダイム)そのものが変化するには至らなかったのである。

そして今、2020年の経団連による提言*1を皮切りとしてジョブ型は再び脚光を浴びている。近年その必要性が叫ばれている背景には次のような環境変化がある。

- 日本の労働人口の減少

女性・高齢者・外国人といった多様な人材の活用が必要となるため、職務等の客観的な基準による雇用管理が望ましい。そのうえ核家族化や共働きの普及が進み、多くの人にとって会社にフルコミットする働き方は困難となりつつあるため、職務や勤務地、労働時間を限定した働き方が求められている。 - グローバル化

国や地域の垣根を超えたビジネスや人材獲得競争が激化している。国内外から優秀な人材を確保し効果的に活用するためには、グローバルに通用する人事マネジメントの方が適している。 - ビジネス環境の変化速度の上昇

成長領域に向けて迅速にビジネスモデルを転換するためには、その都度戦略に必要な組織・職務を設計して最適な人材を確保するジョブ型の発想が適すると考えられる。

このような状況の下、政府は本指針にて、職務給と周辺制度の導入によって企業の内部労働市場を活性化させ、合わせてリ・スキリングの促進や企業間の労働移動障壁の撤廃を進めようとしている。これにより内部労働市場と外部労働市場をシームレスに接続し、成長分野への労働移動を促すことで、構造的な賃上げと国際的に競争力のある労働市場を実現することが目的だ。要するに日本経済の成長には雇用の(良質な)流動化が必要との考えだろう。一見、雇用システムそのものの改革を意図しているようだが、抜本的な変化が生じるには相当の時間を要すると思われる。

2. ジョブ型人事マネジメントの類型と留意点

労働市場改革の行方がどうあれ、企業としてはいかに必要な人材を確保・活用して事業を発展させていくかに注力しなければならない。そのために最適な人事マネジメントのあり方を考える必要がある。

その一つの解として注目されているのがジョブ型人事マネジメントだ。典型的には職務等級制度の導入がこれに該当する。しかし、職務を特定しない雇用慣行の下で職務に基づく人事処遇をしようとすると矛盾が生じる。例えばある人を特定のポストに雇用した後、不景気等でそのポストが消失した場合、日本では直ちに整理解雇をすることは難しい。特定のポストに対する適性をみて採用・処遇したにもかかわらず、他の部署に配置転換して雇用を維持せよという司法判断*2がなされることがある。

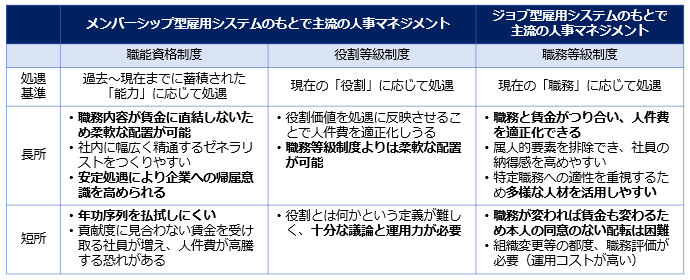

こうした事情のもと、日本ではジョブ型の派生形として役割等級制度が発展してきた。これは年功的な職能資格制度が主流であった日本企業にジョブ型要素を取り入れ、かといって解雇もままならない中では配置の自由を手放しがたいというジレンマを解決するため、職務よりも抽象的な「役割」を基準に処遇するものだ(図表1)。

図表1 人事マネジメントの比較

(資料)みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

近年、大企業を中心にジョブ型人事マネジメントを導入するニュースが目立つ。パーソル総合研究所(2021)によれば、57.6%の企業がこれを導入検討・導入済みと回答している。ただし同調査において、ジョブ型を導入する目的の首位に「従業員の成果に合わせて処遇の差をつけたい」が挙げられていることには注意を要する。

ジョブ型と成果主義は必ずしも一致しない。むしろ欧米ジョブ型社会では多くの場合、同一職務であるにもかかわらず成果(評価)によって大きな賃金格差が生じることを善しとしない。しかし日本では「(同じような仕事をしていても)成果に応じて差をつけたい」という声が時折聞かれる。仮にそれが「同一等級内での賃金格差を拡大すること」に帰結するのであれば、ジョブ型である必要はない。成果とは何か、賃金とは何に対して支払われるものなのかという議論が尽くされないまま、賃金分布の分散にばかり注目していると過去の二の舞を演じかねない。

一方、前章で示した環境変化を踏まえ、「多様な人材の活用」「戦略的に必要な人材を確保するための報酬設定」「専門型人材育成」等の目的を掲げるのであれば、ジョブ型人事マネジメントの導入を検討する余地は十分にある。

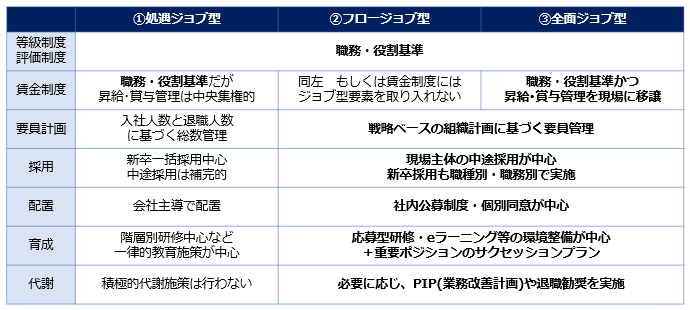

ただし一口にジョブ型といっても様々な類型が考えられる。①賃金制度を中心にジョブ型要素を取り入れる場合(処遇ジョブ型*3)、②採用や配置等の人材フローを中心にジョブ型要素を取り入れる場合(フロージョブ型)、③人事マネジメント全体をジョブ型に移行する場合(全面ジョブ型)等だ(図表2)。

図表2 ジョブ型要素を取り入れた人事マネジメントの類型

(資料)みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

若干懸念されるのは「①処遇ジョブ型」を選ぶ場合だ。この類型は組織内にストレスを生じやすい。メンバーシップ型に慣れた企業は配置等の人事権を中央で保持したいと考えるが、そこに処遇ジョブ型を導入すると「会社都合の異動による降格・降給」が起こりうるからだ。そこで比較的柔軟な配置を可能とする役割等級制度の導入が期待されるが、結局は役割上同格とされる狭い範囲内で配置するか、ごく一部の者を降格させる程度にとどまる場合が多い。例外的な処遇や横並びの情実人事が横行するケースもある。会社が言うこととやることが違うという不協和は社員のモチベーションに悪影響を及ぼすだろう。

この点を考慮すると「②フロージョブ型」の方が穏健であり、むしろジョブ型の本質に近い。日本企業がジョブ型を検討する上で最大のポイントとなるのが人事権(特に配置)の制約だからだ。要員計画・採用・配置・育成・代謝といった人材フローを中心に現場の裁量を拡大してジョブ型要素を取り入れ、その運用に慣れてから賃金もジョブ型にすると移行しやすいだろう。

3. 「多様な正社員」を前提とした組織構造とジョブ型人事マネジメントへの移行のあり方

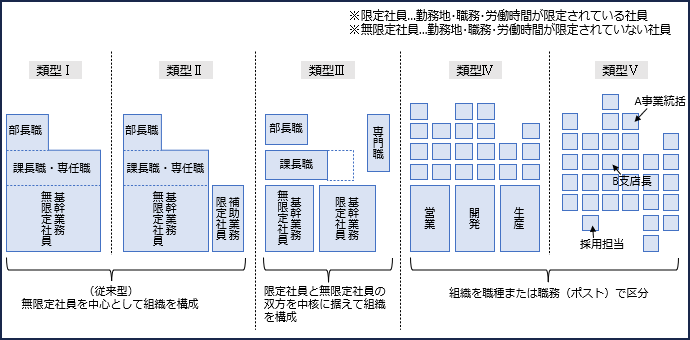

第1章で示した環境変化のうち、企業の規模や業種・業態を問わず対応を強いるのが労働人口減少である。かつて男性を中心とした総合職労働者が企業にフルコミットしてきたのに対し、今や性別を問わず家庭責任を負う中で、皆がそのような働き方をすることは困難と化しつつある。この問題について、厚生労働省(2014)は職務・勤務地・労働時間を限定した「多様な正社員」を含む多元的な人事労務管理が必要であるとした。この点も加味しながら組織の構造を考えると、例えば図表3のような類型を想定できる。

図表3 組織構造の類型

(資料)みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

Iは古典的なフルコミット型の組織だ。IIはいわゆる総合職・一般職のコース別管理のイメージであり、徐々に意義を失いつつある類型だろう。今や補助業務のためだけに正社員を抱え続けられる企業は多くないと思われる。IとIIは職務・勤務地・労働時間に限定のない従来型の正社員(無限定社員)を中心に組織運営を行うもので、無限定社員であれば誰もが一定の職位まで昇格しうることを暗黙の了解としている。

働き方の制約を考慮しつつ、メンバーシップ型の価値観を維持する企業にとっても比較的検討しやすいと思われるのがIIIだ。職務・勤務地・労働時間に限定のある社員(限定社員)を基幹業務に活用するのである。限定社員であっても制限の範囲内であれば職種横断的な配置は可能だ。管理職の中核は無限定社員が担うことになろうが、管掌範囲の小さい課長クラスや特殊性・専門性の高い組織の長としては限定社員も積極的に活用すべきだろう。この場合の人事制度設計のポイントは、管理職の定員管理を厳格に行い、非ライン管理職の滞留プール(いわゆる「専任職」等)を設けないことだ。その代わりに出島型の専門職等級を整備し、高度専門人材の確保を可能にする。

働き方の制約への対応に加え、より専門的な人材育成や処遇の市場性・戦略性を強めたければIVやVが望ましい。IVは近年増加している職種別採用を行う場合で、一般社員は近接職務をまとめた職種という括りの中で育成され、管理職はポスト管理に服する。Vは一般社員についても職務(例えば「採用担当」といったポスト)に基づいて定員管理を行うもので、比較的運用難易度が高いと思われる。まず日本企業においては一般社員の職務を細かく区分する発想が馴染みにくい。また組織の末端に至るまで中央集権的に、かつ機動的に職務単位の人事管理を行うことは困難であるため、採用や昇格・昇給等の権限を現場に委譲する必要が生じてくる。いずれにせよ、IVやVにおいては特定の職種または職務に対する適性さえあれば、社員個人の属性や制約の有無は問わないことになる。

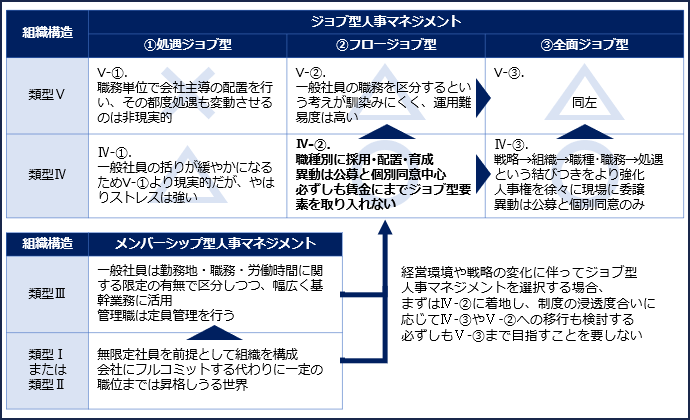

以上の議論と前章でとりあげたジョブ型人事マネジメントの類型を重ね合わせると、図表4の移行スキームを検討することができる。

図表4 ジョブ型人事マネジメントへの移行スキーム

(資料)みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

ジョブ型人事マネジメントに移行するにあたり、当座の着地点として推奨するのはIV–②だ。この類型の利点として、一般社員のうちは厳密に職務を区分しないため、比較的多様な仕事を経験させて育成することができる。他方、もう少し大きい括りである職種は定められているため、本人の専門性やキャリアの志向を一定程度くみ取ることも可能だ。また、人材フローを中心にジョブ型要素を取り入れるため、社員に対して急激な処遇変動という動揺を与えることなく、ジョブ型における組織と人の扱い方に慣れていくことができる。

具体的なイメージを持っていただくため、事例を一つご紹介する。

A社(製造業/400名規模)

A社は一風変わったコンセプトの商品を打ち出すことで、業界内で一定の地位を築いている。競争優位の源泉は商品企画のアイデアやそれを実現する技術にあるため、経営は個々の社員の専門性を重視している。そのため社員のキャリアパスとしては最初の配属部門で専門性を極めることが基本となる。基本給水準は一律だが、スキルの稀少性や業績への影響力を考慮し、企画職や技術職には別途手当が支給されるほか賞与水準も異なる。さらに社員のキャリア形成と経営幹部候補の輩出を担保するための周辺制度として、公募型の社内兼業制度や個々の管理職の後継者を把握・育成する仕組みも導入することになった。

A社はジョブ別の賃金設定という段階には至っていないが、職種別の手当や賞与といった萌芽は既にある。仮に今後、より市場性を考慮した賃金体系を目指すとしても、職種別の採用・配置・育成という人材フローが確立しているため比較的移行しやすいだろう。

なお、図表4のうちIIIに類する事例は厚生労働省のウェブサイト*4に詳しい。より外部労働市場との接続を強める観点からIV–③ないしV–③の例をあげるとすれば、パナソニック コネクトが好例と思われる。同社の特筆すべき点として、事業戦略に基づく人材フローや市場相場を意識した賃金水準を設定した上で、組織責任者への権限移譲(「上司が報酬を決定」等)を明確に打ち出している*5。

メンバーシップ型に慣れた企業にとって、IIIやIV–②~V–③のいずれも、働き方の限定された社員が基幹業務を担うという転換をみることになる。その中でもビジネスに広く精通し経営観を有するリーダーを育成するために、一部の無限定社員や選抜層に対しては柔軟な配置を行うかわりに手当を付加したり、特別な処遇を個別に提示したりすることになるだろう。これは従来の「多数の無限定社員の中に一部の限定社員が存在する組織」とは異なり、「多数の限定社員の中に一部の無限定社員が存在する組織」であるから、職責と賃金の連動や経済性という観点でIやIIよりも優位性を持つと考えられる。

4. おわりに

筆者は全ての企業がジョブ型に移行する必要は全くないと考えている。例えばスタートアップのように、組織が激しく変形する企業にはむしろメンバーシップ型が適するだろう。企業規 模や産業、あるいはビジネスモデルや成長段階等によって、適する人事マネジメントは異なる。各企業が自社に適した人事マネジメントを模索していく中で、ある時点でマクロの視点から労働市場全体をみると、様々な仕組みが混在して玉虫色をしているかもしれない。

第1章で述べた通り、社会慣行としての雇用システムと個々の企業の人事マネジメントは別次元の問題だ。政府が打ち出した本指針は労働移動の円滑化を促しているが、それが解雇規制や雇用調整等の重要な論点も含めて法制や司法判断にどのように反映され、企業の人事マネジメントにどう影響してくるかはまだわからない*6。

今後の雇用システムの方向性がどうあれ重要なのは、個々の企業が環境変化を踏まえて自社の経営戦略を定め、それに連動して人事マネジメントのあり方を決定することだ。その結果ジョブ型に移行するのであれば、次の点をよく理解する必要がある。

- ジョブ型=成果主義ではないこと

- ジョブ型の本質は人材フローにあり、人事権の制限が生じること

- 外部労働市場の相場に応じた賃金設定や社内公募制度等を通じ、組織内に市場原理が持ち込まれること

最後に強調しておきたいのは、人事部門に任せきりの状態で「ジョブ型」は機能しないということだ。メンバーシップ型人事マネジメントはその優れて柔軟な仕組みにより人材を集合体として扱うことを可能としたが、ジョブ型人事マネジメントは個々の人材に向き合うことを求めるからだ。まずは経営の意思と明確な組織ビジョンが不可欠であり、人事部門の機能の見直し、現場管理職の教育、個々の社員の自律も必要となってくるだろう。

環境変化の著しい今、企業は自社の人事マネジメントのあり方を改めて検討する必要に迫られているように思う。本稿がその一助になれば幸いである。

注

-

*1経団連(2020)を参照。なおGoogleトレンドで「ジョブ型」を調べると2020年頃から検索数が増加していることがわかる。

-

*2整理解雇に際しては解雇回避努力を尽くしたか否か等、いわゆる整理解雇の4要素が重視される。例えば、学部廃止を理由に解雇された大学教員について、職種限定契約の成立が認められたものの、附属機関への配置可能性があり、解雇回避努力が不十分であること等により解雇無効とされた事例がある(学校法人大乗淑徳学園事件・東京地判令元・5・23労判1202号21頁)。

また、証券会社の部長職が職位廃止に伴い退職勧奨を受け、他のポジションを提案されるも話し合いがまとまらずに解雇された事例(クレディ・スイス証券事件・東京地判令4・4・12労判1292号55頁)では、高度専門職として高待遇を受け、転職によりキャリアアップを重ねることが想定された労働者に対して従来の整理解雇法理を形式的に適用することはそぐわない旨が主張されたが、判決は、そのような特色は整理解雇という本件解雇の基本的性質を失わせるものではないとした(ただし、他のポジションを探すといった解雇回避努力その他の要素を認め、解雇は有効とした)。 -

*3処遇ジョブ型は会社主導の異動が生じるため、ジョブ型本来の(雇用システムの名称として編み出された当時の)意味とは乖離しているが、人事マネジメントの用語として「ジョブ型」という言葉を用いた。実際、役割等級制度等の形で会社主導の異動とそれに応じた処遇変動を両立するケースはあり、一般にこれをジョブ型人事マネジメントに含める傾向がある。

-

*4

-

*5パナソニック コネクト「人的資本経営を支える人材戦略」記者説明会(2023.2.22)を参照。ただし、「成果」を踏まえた報酬決定としている点は、やはり欧米のジョブ型とは異なるようにみえる。

-

*6本指針において、雇用調整助成金や失業給付制度といった周辺制度の方針は示されているものの、解雇規制や労働条件変更のような核心部分に対する言及は乏しい。「今後年内に…(中略)…労働条件変更と現行法制・判例との関係…(中略)…などについて、事例を整理し、個々の企業が制度の導入を行うために参考となるよう、多様なモデルを示す。」という一文があるのみである。

参考文献

-

1.厚生労働省(2014)『「多様な正社員」の普及・拡大のための有識者懇談会 報告書』(PDF/905KB)

-

2.内閣官房 新しい資本主義実現会議(2023)『三位一体の労働市場改革の指針』

(PDF/414KB) -

3.日本経済団体連合会(2020)『2020年版 経営労働政策特別委員会報告』経団連出版

-

4.濱口桂一郎(2009)『新しい労働社会——雇用システムの再構築へ』岩波新書

-

5.パーソル総合研究所(2021)『ジョブ型人事制度に関する企業実態調査 調査結果』(PDF/2,300KB)

本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。

レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。

(CONTACT)

お問い合わせ

お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

サービスに関するお問い合わせはこちら

メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。

mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp

その他のお問い合わせはこちら

mhricon-info@mizuho-rt.co.jp