*本稿は、『みずほグローバルニュース』 2025年1月Vol.127 (発行:みずほ銀行)に掲載されたものを、同編集部の承諾のもと掲載しております。

はじめに

2024年11月11日から24日にかけて、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)第29回締約国会議(COP29)がアゼルバイジャンの首都バクーで開催された。COP29では、途上国への気候変動対策資金(以下、気候資金)に関する新たな世界目標の設定に大きな関心が寄せられた。本稿では、COP29の主な結果を総括するとともに、今後の気候変動政策の見通しについて述べる。

COP29の注目議題と背景

本題に入る前に、COP29の3つの注目議題とそれらの背景について触れたい。

COP29は、「資金COP(finance COP)」と呼ばれるなど、途上国への気候資金に関する新たな世界目標の設定が主題とされていた。現在、先進国には、途上国に対して2025年までに共同で年間1,000億米ドルの気候資金を動員するという目標が課せられており、この目標は2022年に達成している。そして、COP21(パリ)において、次の新たな目標を「2025年より前」に決定するとしていたことから、資金の拡大を訴える途上国と、負担を抑えたい先進国の対立が深まる中、COP29で果たしてどのような結論に至るかに大きな関心が寄せられた。

排出削減・吸収量(ITMOs)を国際移転するための市場メカニズムを規定するパリ協定第6条の議論についても、前回のCOP28では合意に至らなかった事項を含め、残されたルール詳細の決定をCOP29で行うことが期待されていた。

さらに、COP29は前回のCOP28で採択された初のグローバルストックテイク(GST)の成果物に対するフォローアップの仕組みを整える場でもあった。GSTとは、パリ協定に基づき実施される世界全体の気候変動の取り組みの進捗評価を行い、1.5℃目標とのギャップを世界全体で確認し、政策強化を後押しする仕組みである。COP28のGSTの成果物には、「1.5℃目標の実現に向けて世界全体のGHG排出量を2035年までに2019年比で60%削減しなければならないこと」「その達成に向けて化石燃料からの脱却や2030年再エネ容量3倍化等の取り組みが必要であること」などが明記された*1。また、これらの事項を実施し進捗を把握するために、各国が意見交換等を行うフォローアップの仕組み(「対話」と呼ばれる)を設置することも記載されており、COP29ではその対話において話し合うべき内容や対話の実施方法を決定することとなっていた。

COP29の主な結果

本項では、COP29の総括として、注目議題であった途上国への気候資金目標とパリ協定第6条の交渉結果、及びCOP28におけるGSTの成果に対するフォローアップの仕組みに関する動向について紹介する。

(1)途上国への気候資金に関する新たな目標が決定

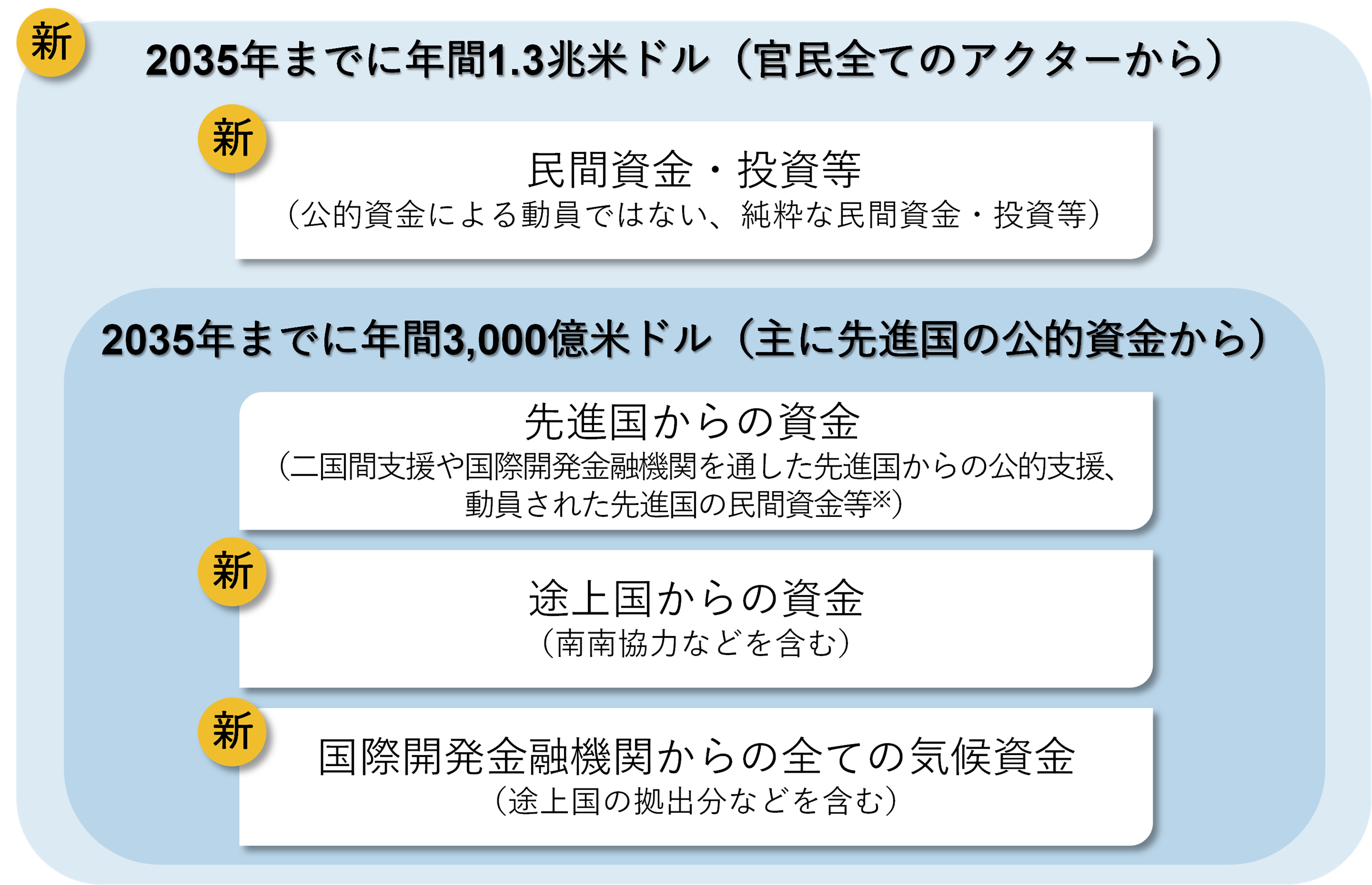

COP29の最大の注目議題であった途上国への気候資金に関する新規目標の設定は、⺠間資金や国内政策等の多様な要素を含んだ目標設定や資金拠出者の対象拡大を希望する先進国と、先進国による資金の拡大および分野毎(緩和・適応・損失と損害等)の目標設定を希望する途上国の間で意見の隔たりが大きく、議論が難航した。しかし、2日間の会期延⻑を経て、最終的には「先進国が率先する形で2035年までに年間3,000億米ドル以上を動員する」ことで決着した*2。図表1の通り、先進国からの資金の拡大を前提としつつ、新たに南南協力の途上国間の支援等もカウントされることとなった。

加えて、「全てのアクターに対し、途上国への公的・⺠間資金を2035年までに年間1.3兆米ドル以上に拡大するためにともに行動することを求める」という文言が盛り込まれた。1.3兆米ドルには公的支援が関与しない純粋な⺠間資金も含まれ、途上国が主張する支援規模にも一致する*3。なお、前者の年間3,000億米ドルは達成すべき「目標(goal)」であるのに対し、後者の年間1.3兆米ドルは「要求(call)」という呼びかけに留まる。

これらの結果について、途上国からは「(年間3,000億米ドルは)非常に不十分」と批判の声があがっている*4。また、途上国が要求していた分野毎の目標も設定されなかった。債務問題や助成金・無償支援等の重要性に触れる形で途上国の主張にも一部配慮しているものの、目標設定としては先進国の主張がより強く反映されたと言える。

図表1 途上国への気候資金に関する新たな目標の構造

(現行目標と比較して今回の目標で加わった新たな要素を「新」と表示)

※日本の場合、NEXIによる貿易保険とJBICによる公・民の協調融資が該当する。

出所:UNFCCC資料等より、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

(2)パリ協定第6条の議論は完結、完全運用フェーズに

COP29のもう一つの成果としてあげられるのが、パリ協定第6条である。第6条のルールは、2021年に英国グラスゴーで開催されたCOP26において大枠が決定されていたところ、今回残されていた詳細ルールが決定した。

まず、市場メカニズムの実施ガイダンスや各国主導型メカニズム(日本の二国間クレジット制度(JCM)が該当)を規定している6条2項については、国際移転する排出削減・吸収量(ITMOs)をホスト国が承認する際に提示すべき事項や、ITMOsを追跡・記録するための登録簿の接続等について決定がなされた*5。また、クリーン開発メカニズム(CDM)の後継となる国連管理型のメカニズム(Paris Agreement Crediting Mechanism:PACM)を規定する6条4項については、新たな方法論の要件や吸収・除去活動の要件を定めた基準が開幕初日に採択された*6。2025年半ばにはPACMにおいて方法論が登録され、2025〜2026年にはクレジットが発行される可能性があるとされている*7。

第6条ルールの大枠はCOP26で合意済であるため、クレジットの国際取引の潮流が短期的に大きく変わるものではないが、制度詳細の決定を受けて、自国のNDC達成にITMOsを活用する国や、排出量取引制度等の規制対応でITMOsの利用を認める国が増加していき、今後国際取引が活性化していくことが期待される。

(3)グローバルストックテイクの成果を踏まえた次の一歩は踏み出せず

最後に、COP28における初のグローバルストックテイクの成果を踏まえた後続の取り組みについては、足踏みする形となった。当初は、COP28で定められた成果(決定文書における記載事項)を着実に実施するためのフォローアップの仕組み(対話)の実施方法を決定し、2025年から対話を開始することが期待された。しかし、気候資金の交渉に時間が割かれる中、対話で話し合うべき内容を巡り、資金支援に限定するか、グローバルストックテイクの成果全体を対象とするかで途上国と先進国に意見の隔たりがあったこと、また、サウジアラビアを中心に化石燃料の取り扱いを巡り強い反発があったことなどから、採択は見送られることとなった。これらについては、COP30での合意に向けて、2025年6月の国連気候変動ボン会議で引き続き議論されることとなっている。

今後の気候変動政策の見通し

COP29などを踏まえた国内外の今後の気候変動政策の見通しについて、短期、中⻑期の双方の観点から説明する。

まず、日本については、COP29を受けた短期的な政策方針の変更はなく、既存の政策を継続・促進するものと考えられる。例えば、第6条のルールの完結は、日本のJCMの取り組みを後押しするものであり、政府としても日本の脱炭素技術等を海外展開するJCMプロジェクトの拡大・加速に一層強力に取り組むとしている*8。

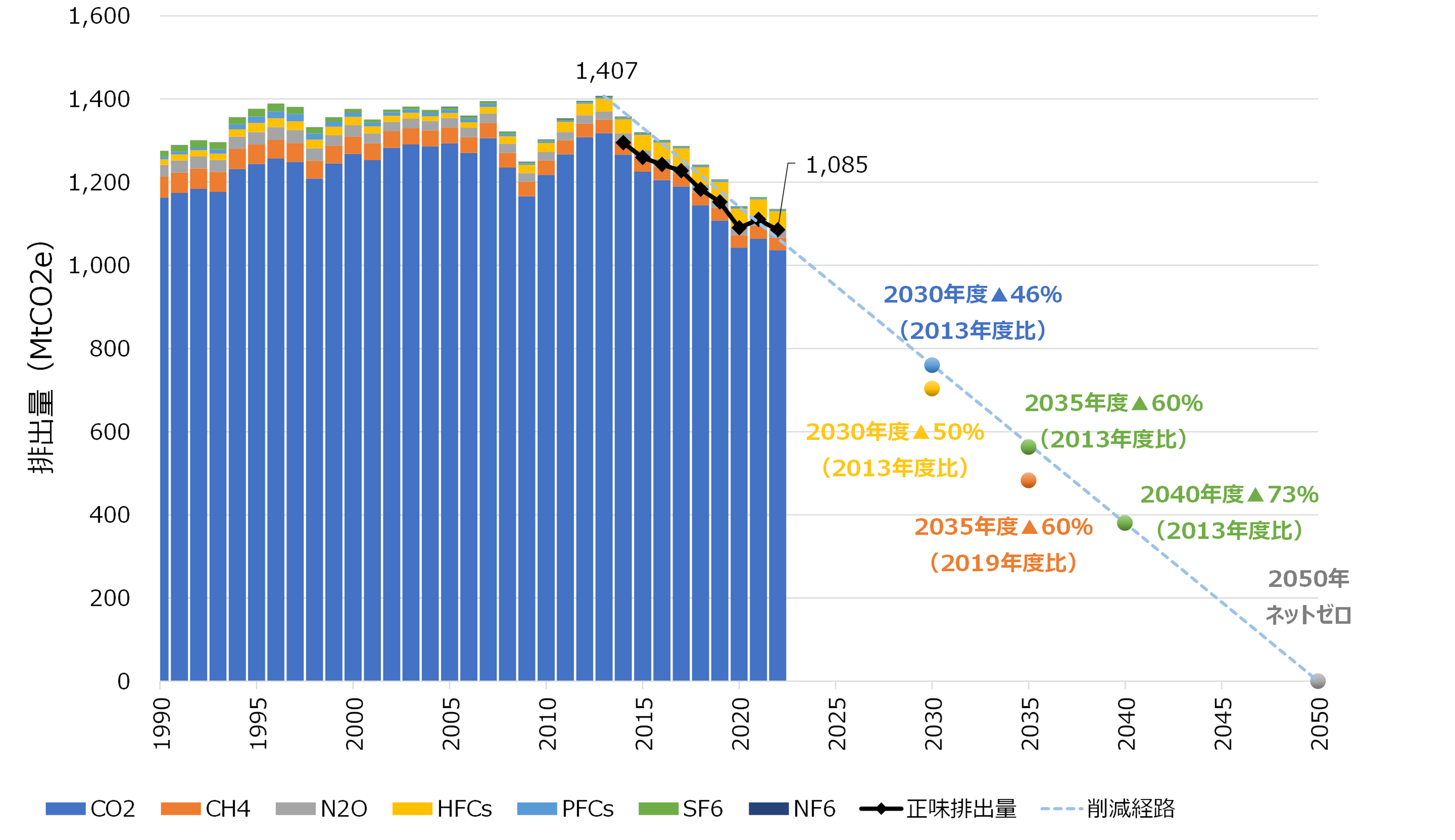

また、現在、2025年2月を期限とする次のNDC提出に向けて、2040年度を見据えたエネルギー基本計画の改定やGX2040ビジョンの策定と併せて、2050年ネットゼロに向けて地球温暖化計画の改定が進められている。GHGの削減目標は「2035年度に2013年度比で60%減、2040年度に同73%減」となる見込みである。これらの水準は、図表2の通り、2050年ネットゼロに向けて直線的に排出量を減少させる経路であり、企業は今後も継続的な削減の取り組みが求められることになる。一方で、COP28のグローバルストックテイクで示された水準(2030年に世界全体で2019年比60%削減、日本に当てはめた場合2013年度比66%削減)を下回る。1.5℃目標達成に向けて、より野心的な目標を設定するよう、引き続き日本に対して途上国や環境団体等からの外圧がかかるだろう。

図表2 日本の温室効果ガス排出実績と排出削減目標の水準

出所:みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

また、国際的な観点では、2025年1月のトランプ氏の大統領再任が、気候変動対策の国際交渉に及ぼす影響について懸念が高まっている。トランプ氏は、パリ協定からの再度離脱に向けて準備を進めているほか、今回は気候変動枠組条約から離脱する可能性もあると言われている。実際に離脱すれば、今回のCOP29で決定した年間3,000億米ドルの資金動員の目標達成に向けた米国の貢献は期待できなくなる。気候資金の目標を達成できないとなれば、支援を条件に目標を引上げるとしている途上国の野心を損ないかねない。また、米国のような大国が離脱と参加を頻繁に繰り返すと、国連の枠組みそのものの効力にも疑念が生じ得る。米国の動向が国際交渉にどのような影響を与えるか引き続き注目したい。

また、トランプ氏は、エネルギー省の⻑官に石油掘削会社CEOのWright氏、環境保護庁の⻑官にバイデン政権下で強化された関連規制の緩和を主張するZeldin氏など気候変動対策の推進に否定的な人物をエネルギー・環境政策に係る閣僚級ポストに指名しており、米国の政策後退は避けられないだろう。しかし、トランプ氏の前回大統領就任時と同様に、気候変動対策推進派の有志の地方政府や企業によるイニシアチブ(America Is All In)が既に立ち上がっており、これらは一定程度継続するとされる。また、米国以外のG7各国は現在それぞれの事情に照らして次の目標設定の検討を進めており、米国に追随して政策を後退させるとは考えにくい。

おわりに

日本は今後、今般策定した中⻑期的な政策方針に基づき、国内の脱炭素の取り組みを進めていくこととなる。より野心的な目標を求める声も多くあり、日本政府は引き続きそのような声にも耳を傾けながら、丁寧かつ着実に脱炭素化を進めることが求められる。また、気候変動政策を推進するうえで米国という牽引力が失われようとしている中、G7の一角として日本への役割期待は高まっている。今後の政府の舵取りに期待したい。(執筆日2025年1月9日)

-

*1UNFCCC「Outcome of the first global stocktake(1/CMA.5)」

https://unfccc.int/event/cma-5#decisions_reports -

*2UNFCCC「New collective quantified goal on climate finance」(Advance unedited version)

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/CMA_11%28a%29_NCQG.pdf(PDF/132KB) -

*3The Economic Times「G77, China rejects framework for draft text on new climate finance goal」

https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/g77-china-rejects-framework-for-draft-text-on-new-climate-finance-goal/articleshow/115226352.cms -

*4NHK「COP29 途上国の気候変動対策支援の資金で合意 途上国非難の声」

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241124/k10014647881000.html -

*5UNFCCC「Matters relating to cooperative approaches referred to in Article 6, paragraph 2, of the Paris Agreement」(Advance unedited version)

https://unfccc.int/documents/644471 -

*6COP29議長国アゼルバイジャン「COP29 Opens in Baku with Breakthrough on Global Carbon Markets」

https://cop29.az/en/media-hub/news/cop29-opens-in-baku-with-breakthrough-on-global-carbon-markets -

*7S&P Global「COP29 sets clear pathway for global carbon markets, but challenges remain」

https://www.spglobal.com/commodity-insights/en/news-research/latest-news/energy-transition/112624-cop29-sets-clear-pathway-for-global-carbon-markets-but-challenges-remain -

*8経済産業省、環境省、A6IP「COP29(CMA6)におけるパリ協定第6条の完全運用化の実現について」

https://www.env.go.jp/content/000269848.pdf(PDF/662KB)

(CONTACT)