RECOMMEND

1. はじめに

世界で若者の生きづらさに関わる社会問題が顕在化している*1。全米経済研究所の研究によれば、英・米を含む34カ国の調査(2020~2024年)では、多くの国で「悩んでいる・苦しんでいる」と回答した割合が最も高かった年代は、18~24歳の若年層だった*2。

2024年の日本の30歳未満の若者の幸福度は、世界73位と、先進国の中でも低位であることが明らかになった*3。また、若年層の死因の上位を自死が占めており*4、諸外国同様に、日本の若者も、将来への不安や日常的な困難、閉塞感を抱えている実態がうかがえる。

若者の生きづらさは、社会全体にも長期的な課題をもたらすものである。

例えば、労働政策研究・研修機構が2023年に就職氷河期世代の当事者に実施したインタビューでは、当事者らは、長らく低賃金・非正規雇用によるキャリアの不安定さから足元の状況の対処に体力を削がれ、資産形成も脆弱であり、老後の見通しが立たないことが指摘されている*5。また、その結果として、失業保険、生活保護受給者の増加や、労働環境、栄養状態、ストレス・不安・孤立等による個人の健康状態の悪化にもつながる恐れがある。

筆者は、2024年度より横浜市立大学の研究グループ(以下、研究グループという)*6が若者の生きづらさ解消に向けて主宰する「若者のこころ研究会」に参画してきた。同研究会は、「若者のこころ」を可視化して、社会全体に発信し、制度政策提言および産業創出することを目指している。研究会には、これまでにソフトウェア開発企業、製薬企業、各種メーカー、省庁・自治体、NPO 法人等、複数の団体・企業等から若者が参画している。

日本の若者の生きづらさを解消していくための対策が進むよう、本稿では、同研究会で議論された若者の生きづらさの実態と、その解消に向けた産官学民の連携の在り方について紹介したい。

2. 若者の生きづらさの現状と課題

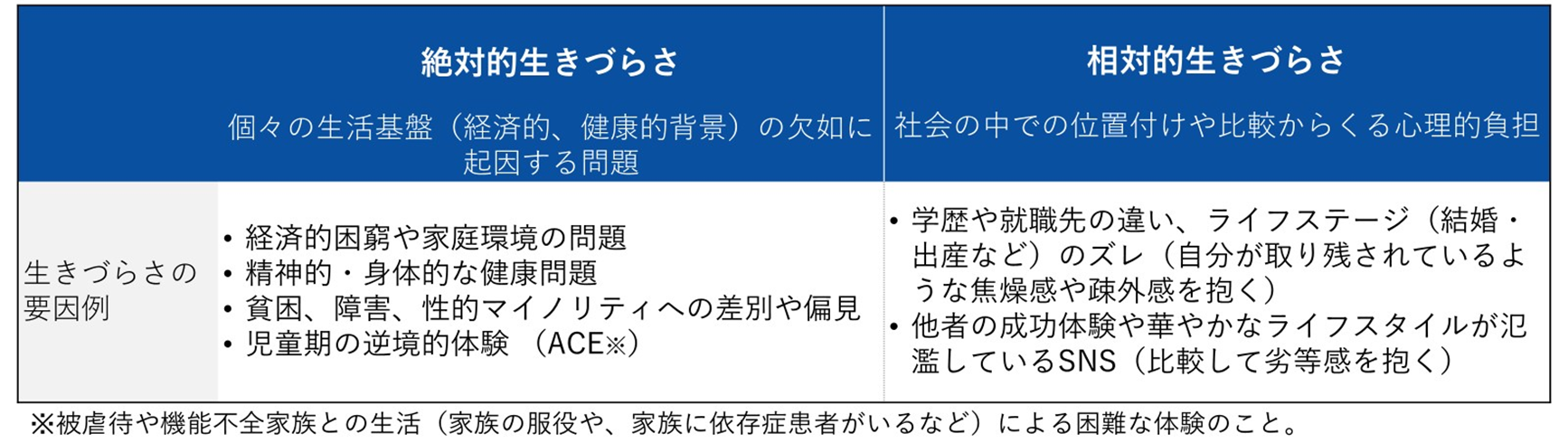

研究グループの分析によれば、現代の若者が抱える生きづらさには大きく2つの側面があるという。

「絶対的生きづらさ」と、「相対的生きづらさ」だ。2つの生きづらさについて、就職氷河期世代との比較を通して、かつての若者が抱えた生きづらさと現代の若者の生きづらさの違い*7に注目して説明していく。

「絶対的生きづらさ」とは、個々の生活基盤の欠如に起因する問題である。就職氷河期世代の若者は、厳しい経済環境と不安定な雇用状況による困難に直面し、主に経済基盤の不安定さに起因する「絶対的生きづらさ」が際立っていたと言える。

それに対し、「相対的生きづらさ」は、社会の中での位置づけや比較に起因する心理的負担である。現代の若者は、依然として続く経済的困難に加え、SNSやインターネット上で多様な成功例、ライフスタイル、個人の達成が瞬時に共有される環境下で、恒常的に他者と比較・評価され続ける中で「相対的生きづらさ」にもさらされている。

表1 現代の若者が抱える2つの生きづらさ

出所:「若者の生きづらさの概念化に向けた一考察」を参考に筆者作成

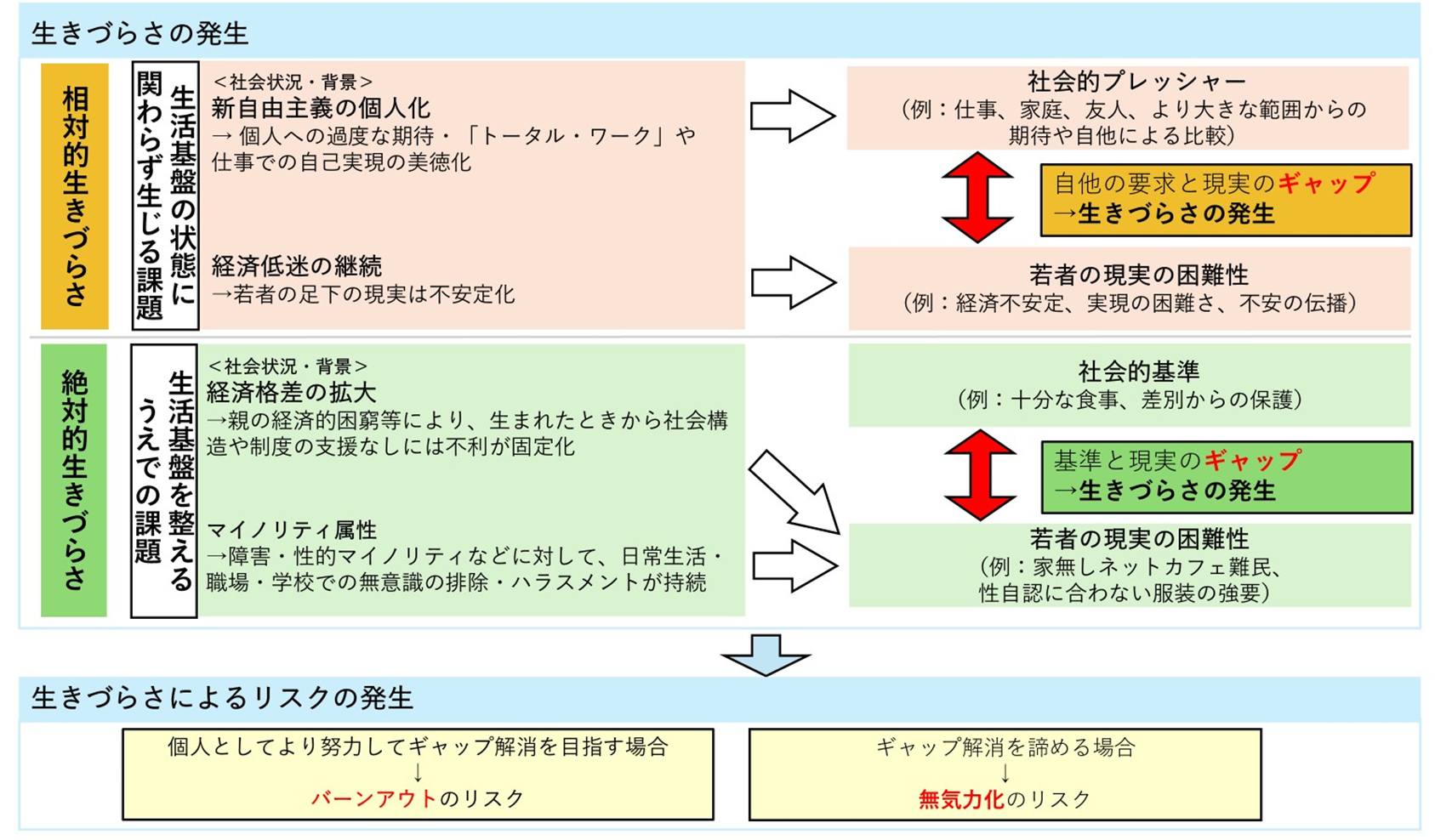

いずれの生きづらさも、社会(ときに個人)の理想と個人の現実の状況の隔たりが原因であり、ギャップ解消を目指して過度に努力するとバーンアウトを招きやすく、逆に諦めると無気力化のリスクが高まると考えられる。

図1 生きづらさの概念

出所:「若者の生きづらさの概念化に向けた一考察」の内容を改変し筆者作成

3. 若者の生きづらさ解消へのアプローチ

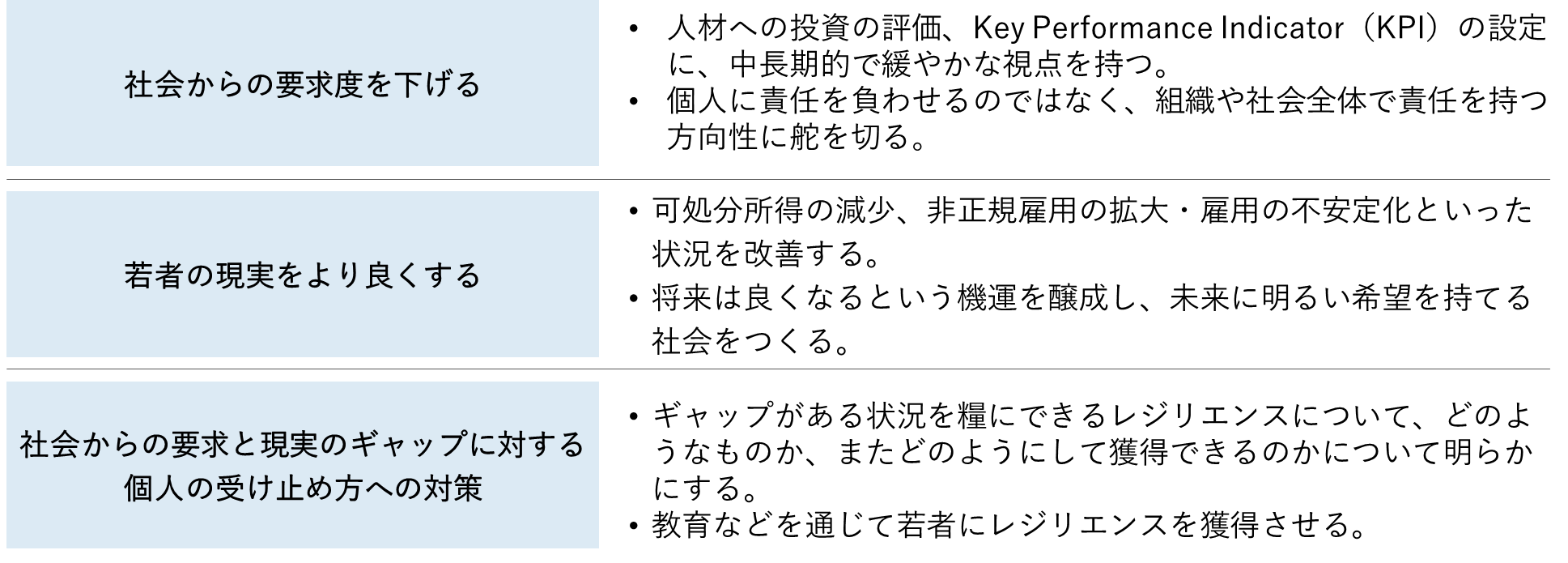

研究グループは、生きづらさと社会の関係を明らかにする中で、この複雑な「相対的生きづらさ」に焦点を当て、その解消に向けたアプローチとして、以下の3つに整理した。

表2 若者の「相対的生きづらさ」解消のための3つのアプローチ

出所:「若者の生きづらさの概念化に向けた一考察」を参考に筆者作成

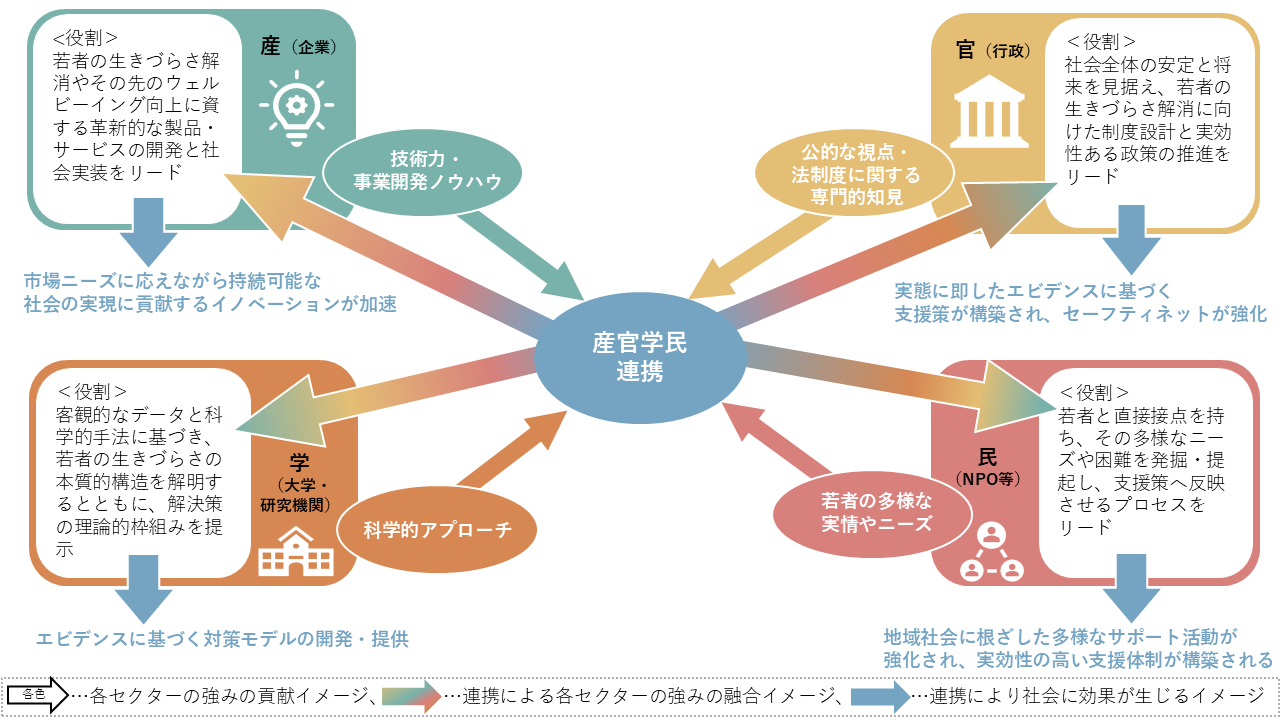

これらを実現するには、「若者のこころ研究会」のように、企業、行政、学術界、そして地域社会が、それぞれの強みを発揮しながら連携することで、既存の取組の強化と新たな解決策の創出により、包括的かつ実効性の高い対策を講じることが期待される。

若者の生きづらさ解消に向けて産官学民で連携して取組を進めるにあたっての各セクターの役割・メリット・期待成果は以下のとおり。

◇産(企業)

産官学民連携の推進力として、若者の生きづらさ解消やその先のウェルビーイング向上に資する革新的な製品・サービスの開発と社会実装をリードする。連携メリットとして、企業は他セクターの現場知や科学的知見をリアルタイムに取り込みつつ検証を並行できるため、ソリューション創出時の課題発見・修正サイクルを大幅に短縮できる。したがって、市場ニーズに即応しながら持続可能な社会の実現に貢献するイノベーションが加速する。

◇官(行政)

社会全体の安定と将来を見据え、若者の生きづらさ解消に向けた制度設計と実効性ある政策の推進をリードする。連携メリットとして、企業・大学・NPO等の現場知や最新データを政策形成プロセスに積極的に反映することで、構造的課題への対応策を精緻化できる。その結果、若者が安心して成長・活躍できる社会基盤が整備され、エビデンスに基づく支援策とセーフティネットが強化される。

◇学(大学・研究機関)

客観的なデータと科学的手法に基づき、若者の生きづらさの本質的構造を解明するとともに、改善案の理論的枠組みを提示する。連携メリットは、産官民の現場調査や先進研究成果を体系的に検証・統合できるため、政策・事業の効果検証が定量的に行えることだ。これにより、産官学民連携に不可欠な学術的基盤が確立し、エビデンスに基づく実践モデルの開発・提供につながる。

◇民(NPO等)

若者と直接接点を持ち、その多様なニーズや困難を発掘・提起し、支援策へ反映させるプロセスをリードする。連携のメリットとして、各セクターのリソースを現場知と融合させることで支援の質を高めつつ、企業や行政、学術界に対して生の声を届けることが可能である。その結果、地域社会に根ざした多様なサポート活動が強化され、実効性の高い支援体制が構築される。

図2 産官学民連携において各セクターが担うべき役割と期待される連携効果(青字)

出所:筆者作成

4. 産官学民「協働」で仕掛ける生きづらさ解消の新戦略

若者の生きづらさ解消は、次代を担う世代が希望を持って未来を創造できる基盤をつくることであり、社会全体の持続可能性に直結する重要課題である。幸福度が決して高くない日本の若者に対しては、「官」により多様な施策が展開され、「学」による研究が進み、「民」による支援が提供される一方で、「産」においても、科学的エビデンスに裏付けられたウェルビーイング向上に資する製品・サービスを通じた新産業創出が期待されている。しかしながら、それぞれが単発・分散型で展開されがちであれば、 これまで同様に“施策の狭間”にこぼれ落ちてしまう若者も少なくない。

そこで注目したいのが、本稿で紹介した「若者のこころ研究会」のスキームである。同研究会では、若者が抱える経済的・心理的困難の複合的な側面に対し、産官学民が解決に向けたアクションの計画段階から効果検証に至るまでを共に担う「協働」の枠組みを構築している。

現在、「若者のこころ研究会」では、2024年度の検討を踏まえ、若者の相対的生きづらさ解消に向けた実証的なプロジェクトが複数進行している*8。このプロジェクトは、各主体が専門性を持ち寄りながら、プロジェクト全体の意思決定や役割分担を行い、成果も分かち合っている。そうした立場や領域の壁を越えた「協働」という次の一手が、従来の「連携」の域を超えた新たな支援のイノベーションを生み出すことが期待される。

その実現のためには、「産」の中でも特にウェルビーイング領域のスタートアップがシード~シリーズA段階(事業基盤を固める初期の段階)で成長するための資金調達方法の検討、研究成果を定量的に評価・可視化すること、さらには NPO・大学・行政・大手企業等と協働したワークショップやハッカソンの開催といったプロジェクトの実装が、取り組み課題として挙げられる。また、データプライバシーのガバナンス強化や官民間の意思決定メカニズム整備、成果の社会実装を持続可能にするマネタイズモデル構築といった課題についても検討が必要であろう。

一人ひとりが輝けるウェルビーイングな社会の実現に向けて、従来のヘルスケア産業のさらなる成長や、サステナブルな予防(発症抑制・早期介入・再発予防 等)・医療・介護の提供を支える、新産業創出の観点を含む、同研究会のような産官学民連携の取組の創出・支援に貢献していきたい。

参考資料

原 広司ら「若者の生きづらさの概念化に向けた一考察」横浜市立大学論叢社会科学系列 2024 年度:Vol.76 No.1

-

*1原 広司ら「若者の生きづらさの概念化に向けた一考察」横浜市立大学論叢社会科学系列 2024 年度:Vol.76 No.1

-

*2THE DECLINING MENTAL HEALTH OF THE YOUNG AND THE GLOBAL DISAPPEARANCE

OF THE HUMP SHAPE IN AGE IN UNHAPPINESS, David G. Blanchflower, Alex Bryson, Xiaowei Xu.

NBER WORKING PAPER SERIES. 2024.

https://www.nber.org/system/files/working_papers/w32337/w32337.pdf(PDF/593KB) -

*3World Happiness Report 2024 Chapter 2 “Happiness of the Younger, the Older, and Those In Between” 24, John F. Helliwell, Haifang Huang, Hugh Shiplett, Shun Wang

https://worldhappiness.report/ed/2024/happiness-of-the-younger-the-older-and-those-in-between/ -

*4厚生労働省「人口動態統計月報年計(概数)」では、2020年~2023年において、10~39歳の死因第1位が自殺であった。

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html -

*5独立行政法人労働政策研究・研修機構「就職氷河期世代のキャリアと意識―困難を抱える20人のインタビュー調査から―」JILPT資料シリーズ No.272 2024年1月

https://www.jil.go.jp/institute/siryo/2024/documents/0272.pdf(PDF/3,779KB) -

*6国立研究開発法人 科学技術振興機構(JST)COI-NEXT共創の場形成支援プログラム(本格型)若者の生きづらさを解消し高いウェルビーイングを実現するメタケアシティ共創拠点「Minds1020Lab」 研究開発課題6

https://minds1020lab.yokohama/project/issue6/ -

*7本稿では過去の若者世代との生きづらさの程度を比較するのではなく、その質的な違いに注目していることに留意していただきたい。

-

*82025年度時点

(CONTACT)

お問い合わせ

お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

サービスに関するお問い合わせはこちら

メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。

mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp

その他のお問い合わせはこちら

mhricon-info@mizuho-rt.co.jp