社会政策コンサルティング部 主任コンサルタント 福田 志織

退職者マネジメント施策の導入・検討状況

では、このようなアルムナイのネットワーク化やアルムナイを対象とした施策に取り組む企業、取り組みたいと考えている企業はどの程度あるのだろうか。また読者の中には、「自社には公式のアルムナイ制度はないが、個人的に関係を継続しているアルムナイと業務上連携している」という方もいるかもしれない。そのような実態はどの程度あるだろうか。

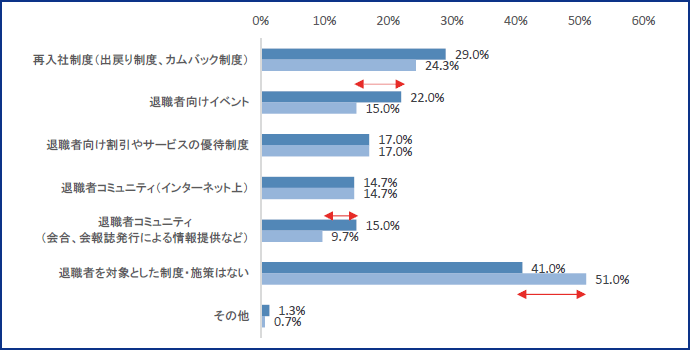

ここで、当社が大企業の人事担当者(課長クラス以上)に対し実施したアンケート調査*3の結果を紹介したい。まず、会社として公式に定められた退職者向け施策・制度について尋ねたところ(複数回答)、「退職者向けの優待制度」や「インターネット上の退職者コミュニティ」については、定年退職者対象に導入する企業と中途退職者対象に導入する企業の割合に差がなかった。一方で、「退職者向けイベント」や「退職者コミュニティ(会合、会報誌発行による情報提供など)」については、中途退職者対象に実施している割合が定年退職者対象よりも小さい(図表4)。退職者のネットワーク化に従来から取り組んでいる企業はあるものの、そのコミュニティを定年まで勤め上げた者に限定する傾向が一定程度みられる*4。

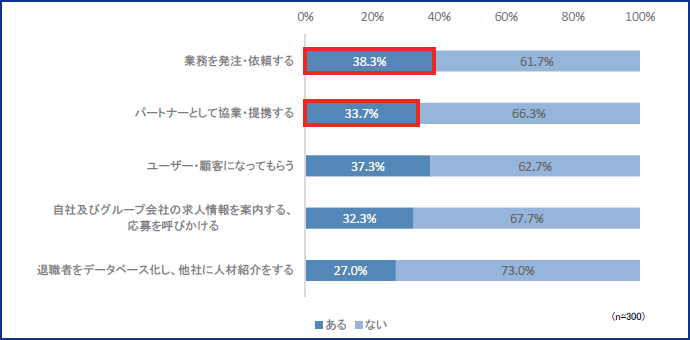

次に、元同僚との個人的な関係をベースとした非公式な働きかけを含め、退職者とどのようなビジネス上のやりとりがあるかを尋ねたところ、「業務を発注・依頼する」ことや「パートナーとして協業・提携する」ことが「ある」と回答した割合はそれぞれ3割を超える(図表5)。非公式なものを含めると、現状でも退職者とのネットワークをビジネスに活用している例はあり、現場にはニーズがあることがわかる。アルムナイを全社で公式にネットワーク化・可視化することができれば、この協働の可能性、パートナーとなりうる存在の裾野はさらに大きく広がるだろう。

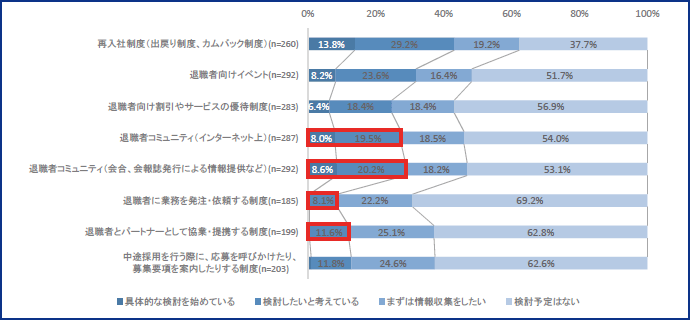

また、各種退職者マネジメント施策を未導入の企業のうち、約3割が「退職者コミュニティ」の導入を「具体的に検討中」もしくは「今後検討したい」と回答しており*5、「退職者に業務を発注・依頼する制度」、「退職者とパートナーとして協業・提携する制度」を検討している企業もそれぞれ1割程度あるなど、アルムナイのネットワーク化や彼らとの協働が、企業の人事担当者にとって関心事項になりつつあることが読み取れる(図表6)。この傾向は、前述の企業を取り巻く環境変化を受け、今後さらに加速していくと考えられる。

図表4 退職者向け施策・制度(公式のもの)

(資料)みずほ情報総研(現:みずほリサーチ&テクノロジーズ)(2020)「大企業におけるミドル層正社員のキャリア形成支援に関する調査結果」より筆者作成

図表5 退職者に対して行うことがあるもの(公式・非公式を問わず)

(資料)同上

図表6 退職者マネジメント施策導入に向けての検討状況

(資料)同上

アルムナイによる在籍社員のエンパワメント

ここまで、アルムナイをネットワーク化することのメリットや先進事例、調査結果などをご紹介してきた。自社のカルチャーを理解しており、かつ退職後に社外で多様な経験を積んでいるアルムナイと協働し、オープンイノベーションにより社会に新たな価値を提供していくことは、労働力人口が減少していく中で企業が競争力を維持・向上させていくために有効な戦略であるだろう。

そしてもう一つ重要なことは、アルムナイとの協働は決して単なる「ビジネスパートナーの確保」ではなく、在籍社員をエンパワメントする方策の一つともなるということである。自社と自社以外の世界の両方を知り、外から見た自社の特徴や良さを伝えてくれるアルムナイの存在は、長年一つの企業に勤めているためにかえって見えにくくなっている自社の強みを再認識し、それを元にどうビジネスを発展させていくかを考えるヒントをもたらすだろう。

一方で、アルムナイと現役社員との交流というと、「外の世界で活躍する退職者との接触によって、現役社員の退職を促進してしまうのでは」と懸念される読者もいるかもしれない。しかし、人生100年時代、社員のキャリア形成について勤務先企業がすべて抱え込み、生涯にわたって責任を持つことは既に現実的ではない。社員個人が主体的にキャリアについて考え、自らキャリア形成に取り組む「キャリア自律」がますます重要になってきており、その観点からすると、アルムナイとの交流には非常に意味があるといえる。

自社を卒業し活躍する「先輩」達との協働・交流の中で、アルムナイから「過去(自社在籍中)の経験が現在にどう活きているか」といった率直な体験談を聞くことは、一般的なキャリア研修よりもリアリティを持って、在籍社員に現在の業務を新たに捉え直す機会、キャリアに主体的に向き合う好機をもたらすだろう。また、素晴らしい活躍をするアルムナイとの出会いは、「自社はこのような素晴らしい人材を育てた企業/輩出する企業なのだ」という、「今ここにいる価値」の再発見にもつながるはずだ。アルムナイとの協働・交流により在籍社員の安易な退職が増えるというよりは、彼らのキャリア自律の促進や「今ここにいる価値」の再発見につながると考えることができる。

そして、ここでもう一段深く考えるべきは、キャリア自律が促進された結果としての退職であれば、そして、多様な能力・経験を持つアルムナイとの協働により企業価値向上を目指すのであれば、企業は在籍社員の退職を徒に止めよう、減らそうとするのではなく、むしろ新たなチャレンジを応援した上で、退職後も良好な関係を継続できるよう努める必要があるという点だ。

本稿でこれまで見たような自社アルムナイとの協働は、当然ながら、アルムナイが自社(アルムナイの元・勤務先)に対してネガティブなイメージを持っていないことが前提となる。つまり、アルムナイが「辞めた後でもつながりたい」「この会社の出身であることを経歴に書きたい」と思う会社であり続けなければ成立しない。

そう考えると、アルムナイの力を活用して企業価値を向上させていくためには、翻って、現役社員の採用から育成、活用のすべての段階において従業員満足度を高めていくこと、そして退職意志が表明された後も、形が変わっても引き続きよい関係でありたいと思ってもらえるような接し方、退職者マネジメントが重要になってくるのである*6。

おわりに

かつて机を並べて奮闘した同僚が、今度は立場を変えて、自社の新たな価値創造のために共に汗をかくパートナーになってくれる。あるいは、後輩たちの成長を支援する心強いメンターとなってくれる。人的資源という観点でみた組織の境界線はアルムナイを含んで拡張し、経営戦略の基盤を支える、より多様で強い組織になっていく。

まるで夢物語のようかもしれないが、この夢を現実にするための取り組みが、すでに各所で始まっているのである。

注

- *1)なお、転職者比率でみると2019年は5.2%、過去最高値は2005~2007年の5.4%である。

- *2)

- *3)2021年2月にWEB モニター調査を活用して実施。調査対象はモニター登録者のうち、従業員数300名以上の企業に勤務する人事担当者(課長クラス以上)300名。

- *4)導入済の制度として定年退職者に対する「再入社制度」と回答した企業が29.0%あるが、これは定年退職者を65歳まで再雇用する制度を想定して回答した企業が多くあったためと推測できる。

- *5)インターネット上のコミュニティが27.5%、会合・会報誌等が28.8%。なお、これらの施策をすでに導入している企業は集計から除外。

- *6)前述の株式会社ハッカズークでは、退職で終わらない企業と個人の新しい関係をつくるべく、「辞め方改革」という言葉を提唱している。

参考文献

- 1.(2021年8月27日アクセス)

- 2.(2021年8月30日アクセス)

- 3.(2021年8月30日アクセス)

本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。

レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。

関連情報

この執筆者はこちらも執筆しています

-

2021年4月5日

―越境学習体験記―

-

2021年3月11日

―越境学習体験記―