コンサルティング第2部

研究員 本田 和大

主任研究員 久保 比佐司

研究員 小川 拓弥

日本のイノベーションの創出における課題と新たな動き

(1)日本がイノベーション創出において抱えてきた課題

ここでは、まず、中国の特長と対比する形で、日本がこれまでのイノベーション創出において抱えてきた課題を整理する。さらに、これらの課題の克服に向けた日本の新たな動きを簡潔に取りまとめ、今後のイノベーションの展望を行う。

①企業の「自前主義」と「閉じたイノベーション推進体制」

中国においては、政府主導で大企業やスタートアップ、研究機関との密な連携体制が築かれているが、日本においては、自社単独での研究開発を重視する「自前主義」や、他社と連携する際も系列内や関連企業内での連携に留まる「閉じたイノベーション推進体制」がイノベーション創出の課題となってきた。経済産業省「企業の研究開発投資性向に関する調査」*15によれば、研究開発全体に占める自社単独での開発の割合は61.4%に上る一方で、国内のベンチャー企業との連携は0.9%に留まっている。日本企業は、企業グループ等系列内での連携に留まる場合も多い(連携先の内訳は、グループ内企業8.4%に対して、同業他社は2.7%に留まる)。

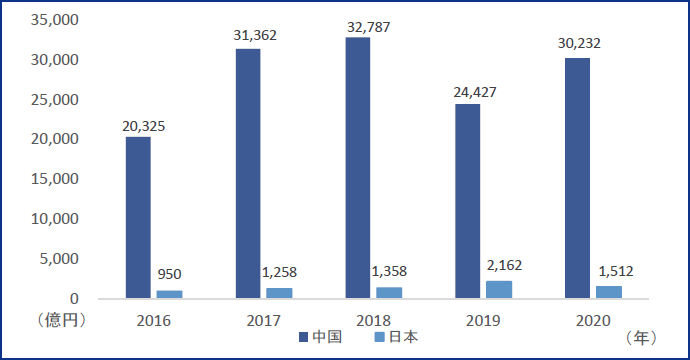

②中国に大きく劣後するリスクマネー

創業間もないスタートアップにとっての大きな課題は、資金調達である。一方で、スタートアップが取り扱う技術やサービスは、未開拓市場に挑戦するものである場合も多く、投資へのリスクが高い。そのため、ベンチャー・キャピタルのようなリスクマネーを供給する存在が重要となる。

前述のように、中国においては、官製ベンチャー・キャピタルがリスクマネーを供給する等、スタートアップが資金調達を行いやすい環境が整っている。日本もコロナ禍以前までは、投資額が徐々に拡大しており、環境は改善されつつあるものの、中国と比較すると大きく劣後している。

図表4 ベンチャー・キャピタル投資額の日中比較

(資料)一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンター資料*16よりみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

③人材の流動性における課題

また、イノベーション活動の担い手は、高度な専門性を持つ人材である。中国の深センの事例では、大学や研究機関の人材が企業でパートタイマーとして働くことが奨励されることで、流動化が促進され、イノベーションにつながっていた。一方、日本では、大学や研究機関と企業の人材の交流は活発ではなく、こうした要因として大学組織における利益相反や秘密漏洩への懸念や兼業・副業についての規則が明確ではないこと等が挙げられる*17。

④イノベーティブな製品・サービスの公共調達の機会が不十分

イノベーティブな製品・サービスは、初期需要がどの程度存在するか十分に見込むことが難しく、中小企業やスタートアップが十分な投資を行うことが難しい場合も多い。こうした課題への対応の方向性として、公的機関が、イノベーティブな機能を指定・購入する(公共調達をする)ことで初期需要を確保し、イノベーションを促進する「イノベーション志向の公共調達」がある。こうした取組は欧米において進んでおり、中国も注力し始めているが、日本ではこれまで十分ではなかった。

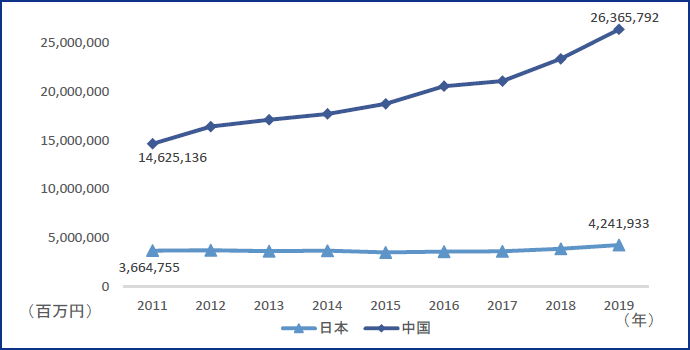

⑤劣後する政府の科学技術予算

イノベーション創出において重要な役割を果たす研究開発投資は、不確実性が大きく、民間事業者だけでは十分な投資がなされない可能性が高い。特に基礎研究については、民間事業者で十分な役割を担うことは難しい。そのため、イノベーション創出においては、政府の研究開発や科学技術への投資が重要な役割を果たすが、2019年度の日本の科学技術予算は中国の約26兆円に対して、約4.2兆円と大きく劣後している。こうした中で日本と中国の科学技術力は大きな差をつけられ、科学技術を起点としたイノベーション創出においても大きく劣後する可能性がある。

図表5 科学技術予算の推移の日中比較

(資料)文部科学省科学技術・学術政策研究所「科学技術指標2021」*18よりみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

(2)日本のイノベーション創出における新たな動き

(1)では、イノベーション創出において日本がこれまで抱えてきた課題を整理してきた。ここでは、昨今の新たな政策的展開を追うことで、日本のイノベーションにおける改善の兆しを検証する。

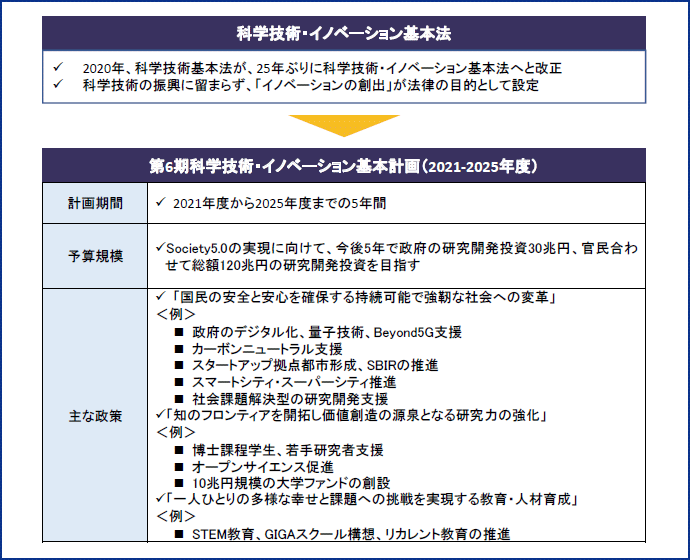

①科学技術・イノベーション基本法の制定と科学技術・イノベーション基本計画の策定

2020年、科学技術・イノベーション基本法が制定され、「イノベーションの創出の促進」が法律の目的として定められた*19。今後5年間は同法に基づく科学技術・イノベーション基本計画のもと、日本のイノベーション政策が推進されることとなる。以下は、基本計画の概要である。以下の図表のようにイノベーション促進に向けた政策が網羅的に示されており、今後の展開が期待される。なお、次項以降に掲げる政策は本計画に基づくものも含まれる。

②進展するスタートアップ・エコシステム拠点形成支援

政府は「Beyond Limits. Unlock Our Potential.―世界に伍するスタートアップ・エコシステム拠点形成戦略―」を策定し、スタートアップ・エコシステム拠点都市を選定した*21。拠点都市のスタートアップに対して集中支援を実施することで、エコシステムの形成を促進している*22。各拠点ともに、コンソーシアムには多くの大企業が参加しており、イノベーションの「自前主義」から脱却が図られている。

拠点都市は2020年に選定されて間もなく、時間が経っていないことから現時点で大きな成果は見られないが、今後のスタートアップと大企業の連携促進や、ユニコーン企業の誕生が期待される。

図表6 科学技術・イノベーション基本計画の概要

(資料)内閣府資料*20よりみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

③オープンイノベーション促進税制による大企業によるリスクマネーの供給促進

政府は2020年度の税制改正において「オープンイノベーション促進税制」を創設し、オープンイノベーションを税制面でも後押ししている。同制度は、2022年3月31日までの間に、国内の事業会社が、スタートアップ企業が発行する新規発行株式を一定額以上取得する際に、取得金額の25%を所得控除するものである*23。コーポレート・ベンチャーキャピタル(CVC)*24による出資も所得控除の対象となっており、大企業等によるリスクマネーの供給の更なる促進が期待される。

④日本版SBIR制度のリニューアルによるスタートアップ支援

2021年度より、日本版のSBIR制度*25がリニューアルされた。同制度は、国の機関の研究開発に関する補助金・委託費について、一定の金額をスタートアップや中小企業に割り当てることで、イノベーションを促進する制度である。SBIR制度で交付される補助金のうち、国が研究開発の課題を設定し交付する「指定補助金」を受けたスタートアップ等には、随意契約によって国が成果を調達する機会も設定されており*26、公共調達の機会が少なく、イノベーティブな製品を生み出しづらい日本の課題の克服にも資するものとなっている。

⑤10兆円規模の大学ファンドの創設と30兆円規模の研究開発への政府投資

科学技術・イノベーション基本計画においては、大学の資金力や研究能力の低下を受けて、10兆円規模の大学ファンドを創設することが盛り込まれた。ファンドは科学技術振興機構内に設置される見込み*27で、運用益を活用して、知の創出の拠点である大学の研究開発を支援することで、イノベーション・エコシステムの形成を支援することが企図されている。

また、政府の研究開発投資を30兆円とし、これを呼び水として官民合わせて120兆円の投資を目標とする旨も記載された*28。

本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。

レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。