コンサルティング第1部 竹田 菜穂子

前回は、心理的安全性を高めるためにはどのような壁が立ちはだかっていて、どのように取り組めばよいのかを紹介した。

今回は、心理的安全性が高い人、低い人の状態と、行動にどのような違いとして表れるかに触れたうえで、周囲や組織に与える影響と、組織内で心理的安全性の高さの差が解消されないままでいると何が起こるのかを紹介したい。

心理的安全性が高い人、低い人の状態と行動

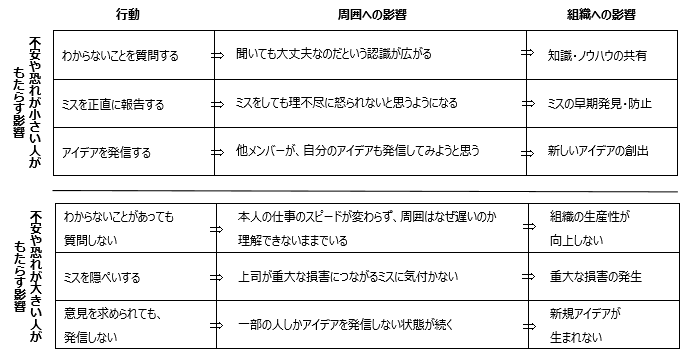

心理的安全性とは、率直に発言することや、懸念・疑問・アイデアを話すことへの不安や恐れを感じない状態のことである。つまり、心理的安全性が高い場合には、率直な発言や、懸念・疑問・アイデアを話すことへの不安が小さく、心理的安全性が低い場合には、その逆、すなわち、懸念・疑問・アイデアを話すことへの不安が大きい状態になっていると考えられる。この状態の違いは、以下のような行動として表れる。

- 不安や恐れが小さい状態(心理的安全性が高い状態)での行動

- ①仕事においてわからないことがあった場合、同僚にすぐ尋ねる

- ②ミスをした場合、上司に正直に報告する

- ③非効率な作業などの業務上の問題点について、改善案を組織に発信する

- 不安や恐れが大きい状態(心理的安全性が低い状態)での行動

- ①仕事においてわからないことがあっても、「上司や同僚の時間を奪うのが申し訳ない」と考えて尋ねない

- ②ミスをしても、上司から「そんなこともできないのか」と失望されるのが怖くて隠ぺいする

- ③意見やアイデアを求められても、自分のアイデアに対しレベルが低いと思われると予想し、何も発言しない

心理的安全性の高い人、低い人の行動が組織にもたらす影響

では、不安や恐れの大きさの違いから生まれる行動は組織にどのような影響をもたらすか。上記の①を例に紹介したい。

不安や恐れが小さい人は、わからないことがあればすぐに同僚に尋ねる。これが受け止められた場合、周囲は「わからないことを聞いても大丈夫なのだ」と認識し、質問をするようになる。すると、組織の中にわからないことは聞こうという雰囲気が生まれ、知識やノウハウの共有が促進される。一方で、不安や恐れが大きい人は、わからないことがあっても、時間を奪ったと思われるのが怖くて質問しない。すると、本人は疑問が解決されないままなので仕事のスピードが変わらず、周囲もその原因に気づかないため、組織としての生産性が改善されない。

これと同じことが、上記の②③でも起こり得る。周囲への影響、組織への影響をまとめると以下のようになる。

不安や恐れが小さい(心理的安全性が高い)人、不安や恐れが大きい(心理的安全性が低い)人の行動と、周囲や組織への影響

(資料)みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

不安や恐れが大きい人の行動は、本人が成長をする、経験を積んで自信がつくことで改善されるため、特に問題視しなくてよいのではと感じるかもしれない。しかし、組織内で不安や恐れが大きい人と小さい人が混在している状態だけでも、問題は発生する。

心理的安全性の高い人、低い人が混在したときに起こり得る問題

不安や恐れが小さい人と大きい人が混在していた場合、不安や恐れが小さい人(心理的安全性が高い人)は、疑問があればすぐに質問するため仕事が早くなり、また、アイデアを発信するため活発な人とみなされる。そのため、社内では「仕事のできる人」として評価されることが考えられる。一方で、不安や恐れが大きい人(心理的安全性が低い人)は、疑問があっても質問できず、わからないままのため仕事のスピードが変わらず、アイデアも出さずにいるため、周囲から「ミスの多い人」「無能な人」と評価される可能性がある。

この差が解消されないままでいると、さまざまな問題が起こる。その例として、ここでは代表的な2つを紹介する。

1つは、さまざまな個性を持った人材が活躍する機会を得られず、離職してしまうことだ。不安や恐れが大きい人は、職場に対して、「居心地が悪い」「無能とみなされることが辛い」と感じて転職する可能性がある。転職後、目覚ましい活躍を上げる場合もあり、人材を上手く活用できずに、機会の損失につながると考えることができる。

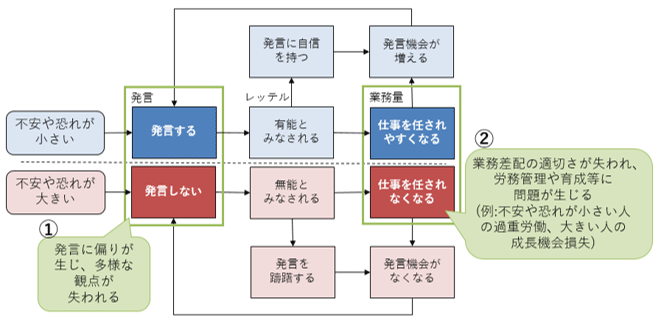

2つ目は、組織力の減少である。不安や恐れが大きい人と小さい人が混在している組織では、以下のような負のサイクルが生まれる。

不安や恐れが小さい人が有能というレッテルを貼られると、本人は発言に自信を持つようになり、また周囲も仕事を任せるようになる。すると、発言機会がより増える。一方、不安や恐れが大きい人が無能というレッテルを貼られると、本人は発言を躊躇するようになり、また周囲も仕事を任せなくなる。すると、より発言機会が減る。このサイクルから、

- ①組織内の発言に偏りが生じ、多様な観点が失われる

- ②業務差配の適切さが失われ、労務管理や育成等に問題が生じる

(例:不安や恐れが小さい人の過重労働、大きい人の成長機会損失)

といったことが起こり、組織力の減少につながる。

組織力が減少する負のサイクル

(資料)みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

混在する場合に起こり得る2つの問題を防ぐためには、自組織における心理的安全性の高さを確認する際に、単に組織としての結果だけを見て高い、低いを判断するのではなく、組織内に心理的安全性が高い人、低い人がどのくらいいるのかを確認するのはもちろん、以下のような策が有効と思われる。

- 自組織で仕事ができる人、もしくは無能な人、何もしない人が、心理的安全性が高い層と低い層、それぞれに当てはまっていないか確認し、当てはまっていた場合、心理的安全性の低い人が何に不安や恐れを感じているかを探り、改善策を講じる

- 心理的安全性が高い人が、わからないことを聞く、ミスを正直に報告するといった行動を、低い人がいる環境下でも起こし、それが受け止められていることを示す

- 仕事ができる、できないといったレッテル貼りを思わせる行動を控える

今回は、心理的安全性の高い人、低い人の状態と行動を踏まえたうえで、周囲や組織にもたらす影響と、組織内で混在する場合に起こり得る問題について紹介した。自組織の中で心理的安全性を調査し、高い層と低い層が混在した場合には、上記2つの問題が起こり得ると意識し、検討を進めてもらいたい。

関連情報

【連載】心理的安全性を考える

-

2022年2月22日

心理的安全性を考える(2)

-

2022年1月25日

心理的安全性を考える(1)