環境エネルギー第2部 西脇 真喜子

サプライチェーンの階層構造への対応

ここまで、サプライヤー協働を開始する際に注意すべきポイントや大まかな流れ等、サプライヤー協働の基本事項について解説した。

読者の皆様には、ここまでの解説を基にサプライヤー協働に取り組んで頂けるものと考えるが、サプライヤー協働を進める上ではサプライチェーンの階層構造という自社だけでは解決が難しい課題が存在することをお伝えしておきたい。この課題は各所で認識され、現在議論が進んでおり、今後構造的な変化が求められる可能性がある。本稿は、そのような変化の中で事態を見極め対応するための俯瞰的な視座についてご提供するものである。

本章ではサプライヤー協働とサプライチェーンの階層構造について、外部動向の紹介と併せて解説したい。

(1)サプライヤー協働とサプライチェーンの階層構造

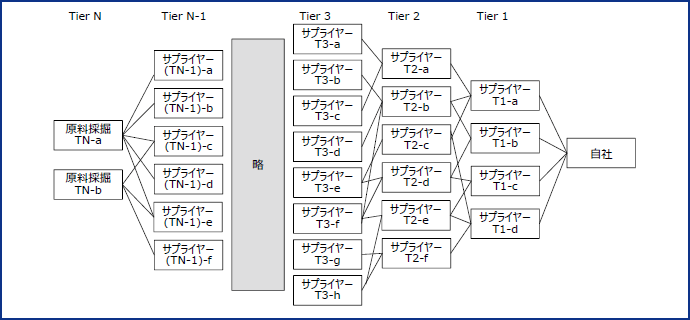

サプライチェーンは図表5のように原料採掘から自社に至るまで何段階もの階層から構築され、多数の企業が複雑に関係しながら構成されている。調達品の排出量は原料採掘から製造・出荷されるまでの全てのGHG排出量が対象であり、サプライヤー協働の対象は自社の調達品の原料採掘から製造・販売企業まで全てのサプライヤー企業を対象とすることが求められる。

しかし、現実には、膨大な数のサプライヤー全てに対してサプライヤー協働を行うことは非現実的であり、現在サプライヤー協働に取り組む企業の多くが、自社にとって直接のサプライヤーとなるTier1サプライヤーへの働きかけに留まっている。大きな排出源がTier2やTier3等上流に存在する場合でもリーチできていないのが現状である。本稿がこれまで論じた考察もTier1サプライヤーへのアプローチを主としている。

この課題については各所で認識され、サプライチェーン全体でGHG排出量データを共有するプラットフォームの構築に関する議論が始まっている。代表的な動きを次節でいくつか紹介するが、その前に、プラットフォームが構築されたとしてもデータ連携に関する基本的な考え方が依然重要である点はお伝えしておきたい。

基本的な考え方とは、あらゆる企業が自社にとってのTier1サプライヤーにサプライヤー協働を行い、その結果として上流サプライヤーが顧客企業である下流サプライヤーにデータを提示することでデータは連携される、ということである。プラットフォームに全てを委ねることは難しく、プラットフォームは基本的な考え方の基、データ連携をサポートするためのツールと捉えることが重要である。

また、プラットフォームの構築が進展したとしても、サプライヤーデータを収集し、算定に利用する場合、利用する側の確かな理解が必要である点もお伝えしたい。自社の目的を達成するためにデータをいかに利用するかについては個社ごとに考えるべき領域である。本稿でご提示した製品ベースや組織ベースのデータ収集アプローチ等の考察はその一助としてご活用頂けるものと考える。

図表5 サプライチェーンの階層構造のイメージ

(資料)みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

(2)GHG排出量データの共有を図る代表的な動き

①WBCSD「Carbon Transparency Partnership」

GHGプロトコルの作成団体の一つであるWBCSD の活動は注目度が高い。WBCSD は2021年3月にスコープ3排出量の透明性を高めるためのイニチアティブである「Value Chain Carbon Transparency Pathfinder」を立ち上げた。同イニシアティブは同年6月に「Carbon Transparency Partnership」に発展。CarbonTransparency Partnershipはサプライヤーデータを利用したGHG排出量の算定を図る上での以下のような課題を提示し、2050年ネットゼロに向けた気候変動対応を進めることを目的としている。

- 製品レベルでGHG排出量を算定し、配分するための一貫した方法論の欠如

- GHG排出量に関する正確で詳細な製品固有データの欠如

- 組織間での排出量データの交換が限定されるバリューチェーンの複雑性

同パートナーシップは2021年11月に、バリューチェーンでの製品レベルのGHG排出量の算定と交換に関するガイダンスである「PathfinderFramework」を公表した。11月発表文書はバージョン1であり、今後バージョン2の発表を予定している。Pathfinder Frameworkは本稿の分類上、製品ベースのアプローチである。

②「GAIA-X」と「Catena-XAutomotive Network」

データ共有基盤を構築し、サプライチェーン全体でのデータ共有を図ろうとする動きでは欧州の「GAIA-X」と「Catena-XAutomotiveNetwork」(以降Catena-X)が注目される。

GAIA-Xは2019年10月にドイツ政府とフランス政府がその構想を発表し、2020年6月に正式発足が発表された。GAIA-Xはセキュアで、オープン、かつデータ主権が確保されたデータ流通基盤構築を行うインフラ構想である。欧州を中心に世界中の企業、政府、研究機関と共に活動を進めている。

GAIA-Xのデータ流通基盤は農業やエネルギー等様々な分野のユースケースが想定されている。次に説明するCatena-Xはデータ共有基盤としてGAIA-Xの利用を表明している。

Catena-Xは2021年5月に設立が正式発表された自動車産業を中心としたアライアンスであり、BMW やVolkswagen等の自動車メーカーの他、SiemensやBASF、SAP、Microsoft等多様なセクターの企業が参加している。Catena-Xの目的は自動車産業のバリューチェーン上でセキュアなデータ共有を図ることである。スタートポイントとして10のユースケースが設定され、その中に「CO2 FOOTPRINT PROOF」が含まれている。

前述したWBCSD のCarbon Transparency Partnershipは、2021年11月10日にCatena-Xとの協業を発表した。自動車産業のサプライチェーンでスコープ3データを算定・共有するためのアプローチを開発することを目的としている。

③JEITA「Green x Digitalコンソーシアム」

国内でも動きは始まっている。JEITA(電子情報技術産業協会)は「Green x Digitalコンソーシアム」を2021年10月19日に設立*10。サプライチェーン全体のCO2データを可視化するプラットフォーム構築(データ連携基盤)に向けた活動を行う「見える化WG」を設置し、会員企業と共に活動を推進している。なお、当社も会員企業として同コンソーシアムに参画している。

サプライヤー協働に取り組む先のアウトカム

サプライヤー協働に取り組む企業は増加し、外部動向の動きも激しく、現在黎明期にあるといえる。

黎明期にある現在においては特に、サプライヤー協働によるアウトプットと、その先に生み出されるアウトカムを意識して活動することが必要だと筆者は考える。

アウトプットは、目標設定優先であれば目標設定を行ったサプライヤー数等であり、成果把握優先の場合は自社のスコープ3排出量の削減であろう。さらには、サプライヤー協働によるリスクの回避も含まれる。金融機関による投融資先の脱炭素化を進める動きが活発化する中、脱炭素への要求に応えられない企業は投融資の機会を失うリスクがある。気候変動の影響はサプライチェーン上にも多くのリスクを孕むため、これらのリスクをサプライヤー協働によって管理することにより、持続的な事業運営が可能となる。

サプライヤー協働は自社の成長や機会獲得にもつながるアウトカムも生み出す。

サプライヤーに対して自社の方向性を共有し、意見を交わすことで、サプライヤーとの強固なパートナーシップを築くきっかけになると考える。

また、スコープ3を削減するということは、より低炭素なモノづくりのために、調達品の素材や製造プロセスを見直すことでもある。低炭素なモノづくりは従来の製品開発とは全く異なる発想が必要となる場合もあり、新たなイノベーションが求められる。サプライヤー協働を通じて、スコープ3を削減する試みはイノベーションの源泉となり、新たな市場獲得の機会となる可能性がある。

サプライヤー協働への取組みは容易ではない。しかし、容易ではない分自社の気候変動に対する真剣な姿勢を対外的にも示すことができる。その結果、ステークホルダーからの評価獲得や、更なる投融資の呼び込みにもつながると考えられる。

おわりに

脱炭素社会の実現に向けて、社会構造の大きな転換が起ころうとしている現在、気候変動対応は企業の経営・存続に直結するものとなっており、サプライヤーと共に脱炭素化に向けた活動を進めるサプライヤー協働の重要性は今後さらに高まるものと想定される。

サプライヤー協働は気候変動対応の一つではあるが、企業に大きな成長をもたらす機会でもある。多くの企業がサプライヤー協働に取り組むことによって、自社の更なる成長につなげて頂き、その結果社会全体の気候変動対応が進むことを期待し、本稿の締め括りとしたい。

注

- *1)世界資源研究所(WRI:World Resource Institute)と持続可能な開発のための世界経済人会議(WBCSD: World Business Council for Sustainable Development)が共催するイニシアティブ。企業や都市の温室効果ガス排出量の算定・開示のスタンダード及びガイダンスを多数発行し、その多くがデファクトスタンダードとなっている。

- *2)Corporate Value Chain (Scope3) Accounting and Reporting Standard。同スタンダードの内容については、環境省とみずほリサーチ&テクノロジーズが連名で公表する解説資料「サプライチェーン排出量の算定と削減に向けて」をご参照いただきたい。

- *3)カテゴリ1「調達した製品・サービス」が、サプライヤー企業の活動量の排出量をカバーする代表的なスコープ3カテゴリである。その他、建物・生産機械等の資本財を製造するサプライヤー企業の排出量はカテゴリ2「資本財」に、物流事業者も物流サービスを提供するサプライヤー企業と位置付ける場合の、その排出量はカテゴリ4「輸送・流通(上流)」に分類されることになる。

- *4)年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は環境・社会・ガバナンス(ESG)に関する取組みとその効果を報告するために、2018年に「平成29年度ESG活動報告」を刊行。「2019年度ESG活動報告」からは、気候変動リスクと機会がもたらす株式・社債の証券価値へのインパクトを分析するために気候バリューアットリスク(Climate Value-at-Risk:CVaR)という手法を用いて分析。「2020年度ESG活動報告」からCVaRの分析対象をスコープ3に拡大した。

- *5)例えば、パリ協定に整合する企業の排出削減目標「SBT」を提唱したイニシアティブであるSBTiは、「ネットゼロ」の宣言にはスコープ3を含めた排出量の実質ゼロ化が必要との立場を取る(森史也「企業に求められるネットゼロ目標とは?―SBTiによる新基準開発―」(みずほリサーチ&テクノロジーズ コンサルティングレポートvol.2 2022)を参照されたい)。企業の気候関連の財務情報開示にフレームワークを作成するタスクフォースTCFDも、2021年10月に発行した附属書において、目標設定の理想的な事例として「2035年までに2015年のベースラインと比較して70%排出量を削減する中間目標を設定し、2050年までにScope1・2・3の実質排出量をゼロに削減する」が提示されている。

- *6)WRI/WBCSD GHGProtocol.“Technical Guidancefor Calculating Scope3 Emissions”2013

- *7)格付機関であるCDPの評価ではSBT認定を受けていると「リーダーシップ」の得点を獲得することができる。

- *8)CDPは2020年にロンドンで設立されたNPO。機関投資家の代理人として企業に気候関連のリスク・機会や対応戦略、排出量データなどの開示を求める活動を行う。気候変動の他にも水セキュリティや森林なども取り扱う。

- *9)CDPサプライチェーンプログラムはCDPが提供するサービスの一つである。同プログラムに参加するメンバーはエンゲージメントを行いたいサプライヤー企業を選定し、そのサプライヤー企業に対してCDPが質問書を送付、情報を集約、分析し、その結果をメンバー企業に提供する。

- *10)一般社団法人電子情報技術産業協会「Green xDigitalコンソーシアムが発足」(2021年10月19日)

本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。

レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。