*本稿は、『企業年金』2022年10月号(発行:企業年金連合会)に掲載されたものを、同編集部の承諾のもと掲載しております。

1. はじめに

人生100年時代を迎えて、高齢者の就労意識も大きく変わってきている。また、日本老年学会・日本老年医学会によれば、現在の高齢者は10~20年前の高齢者に比べ、身体機能が5~10年若返っているという。実際、就業や地域活動など何らかの形で社会との関わりを持つ高齢者が増えている。

このような状況を受けて、政府の「高齢社会対策大綱」(2018年)では、「年齢による画一化を見直し、全ての年代の人々が希望に応じて意欲・能力をいかして活躍できるエイジレス社会を目指す」ことが示されている。そして、「エイジレスに働ける社会」が優先度の高い政策目標となっている。

公的年金制度も、こうした社会経済状況の変化に合わせて変わっていく必要がある。一方、現行の公的年金制度には、就労する60歳以上の厚生年金受給者が一定以上の賃金を得ると年金額を支給停止する「在職老齢年金制度」がある。在職老齢年金制度は「エイジレスに働ける社会」と矛盾する。また在職老齢年金には、今後一層進んでいく高齢期の多様な働き方や生き方を抑圧する面があり課題と考えられる。

そこで本稿では、在職老齢年金制度の内容を概観した上で、65歳以上の給与所得者が増加している近年の状況を示す。次に、在職老齢年金の問題点を指摘する。最後に、同制度を撤廃した際に生じる財政負担への対応策を示す。なお本稿は、「第41回日本年金学会総会・研究発表会」(2021年10月22日)における筆者の発表内容の一部をベースにしている。

2. 在職老齢年金制度の概要

在職老齢年金には、60歳代前半を対象者にした「低所得者在職老齢年金(以下、低在老)」と、65歳以上を対象者とした「高年齢者在職老齢年金(以下、高在老)」の2種類がある。このうち低在老は、厚生年金保険の支給開始年齢の段階的引き上げが完了すれば(男性は2025年度、女性は2030年度)、対象者がいなくなり終了する。そこで以下では、65歳以上を対象者とした「高在老」を取り上げていく。

高在老の具体的な枠組みを見ると、就労する厚生年金受給者の「賃金(ボーナスを含む)」と「年金(基礎年金受給額を除いた報酬比例部分)」の合計月額が、基準額である47万円(2022年度)を上回ると、年金の一部または全額が支給停止となる。支給停止額は、賃金と年金の合計額から47万円を差し引いた額の半額である。一方基準額は、現役男子被保険者の平均月収(ボーナスを含む)から設定されており、名目賃金の変動に応じて改定される。

3. 在職老齢年金の経緯

在職老齢年金制度のこれまでの経緯を振り返ると、同制度が導入されたのは1965年である。1965年以前は、厚生年金保険の支給要件として、「支給開始年齢の到達」とともに、「退職」が挙げられていた。つまり、退職を保険事故と考えるので、在職中は年金を支給しないことが原則であった。

しかし、高齢者が就労しても低賃金の場合が多く、賃金だけでは生活が困難であった。そこで、1965年に65歳以上の在職者にも支給される特別な年金として「在職老齢年金制度」が導入された。1969年になると、在職老齢年金の対象者を60歳代前半に拡大した。

その後は、相対立する二つの考え方のもとで、在職老齢年金の改正が行われてきた。一つは、現役世代の負担に配慮して一定以上の賃金を得ている高齢者には、年金給付を我慢してもらうという考え方である。もう一つは、高齢期の就業を阻害しないことを重視して年金を受給できるようにする考え方である。二つの考え方の間を揺れながら、在職老齢年金制度の改正が行われてきた。

具体的には、基礎年金を導入した1985年改正で老齢基礎年金の支給開始年齢を原則「65歳」とし、厚生年金被保険者の年齢上限を「65歳未満」と設定した。それに伴い、在職老齢年金制度の対象者についても「65歳未満」と設定して、65歳以降は働いていても被保険者とならず、また年金額と賃金の調整も行われず、それまでの納付実績に基づいた年金額が満額支給される形で整理された。

そして2000年改正においては、現役世代の負担が重くなる中で、60歳代後半で報酬のある者は年金制度を支える側にまわってもらうという考え方から、厚生年金被保険者の上限年齢を「70歳未満」に引き上げ、60歳代後半についても、賃金と年金の合計額が現役世代の賃金収入を上回る者は在職老齢年金制度による支給停止の対象者となった。更に2004年改正では、70歳以上も厚生年金被保険者とはしないものの、在職老齢年金制度による支給停止の対象となった。

4. 65歳以上の給与所得者数の増加と高在老による支給停止者の状況

ところで、近年の労働市場の変化を見ると、65歳以上の給与所得者が急増している。65歳以上の給与所得者数を見ると、2007年の282万人が2019年には589万人となり、この12年間で2.09倍増加した(国税庁『民間給与実態統計調査』)。65歳以上人口に占める給与所得者の割合も、2007年の10.3%から2019年には16.4%と約6%ポイント上昇している。

特に給与所得者の比率が大きく伸歳代後半男性に占める給与所得者数の割合は2007年の25.5%が2019年には41.4%となり、約16%ポイントも上昇している(図表1)。

一方、60歳代後半女性の給与所得者数の割合も、2007年の14.7%が2019年には28.2%となり、約14%ポイントも高まっている。

なお、65歳以上の給与所得者の中には、現役時代に国民年金のみに加入していた人や、無年金者なども含まれている。これらの人々は、厚生年金受給権者ではないので、高在老の対象にはならない。

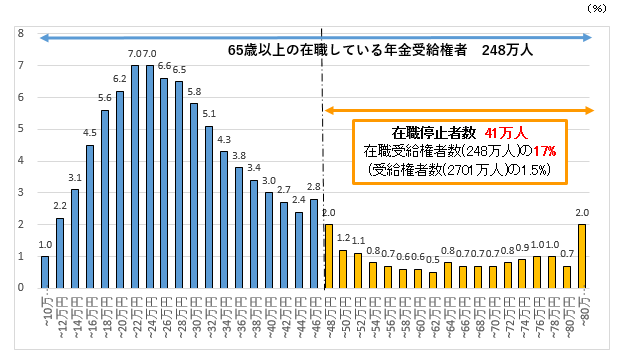

では実際に、高在老によって年金額が支給停止となった厚生年金受給権者はどの程度いるのだろうか。厚生労働省の調査によれば、2018年度末に、65歳以上で在職している厚生年金受給権者は248万人いる。このうち賃金(総報酬月額相当額)と年金額(報酬比例部分)の合計が基準額を超えている人は41万人いて、厚生年金受給権者の17%に該当する(図表2)。つまり、65歳以上の厚生年金受給権者の2割弱が支給停止となっている。

今後も就労する高齢者の増加が予想されるので、在職老齢年金による支給停止者は、確実に増加していくと考えられる。

図表1 65歳以上の給与所得者の増加状況

| 年齢 階層 |

年 | 給与 所得者数 (万人) |

平均給与 (控除前年収) (万円) |

年齢階層別人口 (万人) |

年齢階層別人口に占める給与所得者の割合 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 男性 | 65~69 歳 |

2007 | 96 | 398 | 375 | 25.5% |

| 2019 | 174 | 406 | 422 | 41.4% | ||

| 2019年対 2007年比 |

1.82倍 | 1.02倍 | 1.13倍 | 15.9%ポイント増 | ||

| 70歳 以上 |

2007 | 76 | 411 | 796 | 9.6% | |

| 2019 | 161 | 343 | 1138 | 14.2% | ||

| 2019年対 2007年比 |

2.11倍 | 0.83倍 | 1.43倍 | 4.6%ポイント増 | ||

| 女性 | 65~69 歳 |

2007 | 60 | 215 | 408 | 14.7% |

| 2019 | 126 | 211 | 449 | 28.2% | ||

| 2019年対 2007年比 |

2.11倍 | 0.98倍 | 1.10倍 | 13.5%ポイント増 | ||

| 70歳 以上 |

2007 | 50 | 253 | 1167 | 4.3% | |

| 2019 | 127 | 205 | 1579 | 8.0% | ||

| 2019年対 2007年比 |

2.52倍 | 0.81倍 | 1.35倍 | 3.7%ポイント増 |

(出所)国税庁『民間給与実態統計調査』より筆者作成。なお、「年齢階層別人口」は、総務省『国勢調査』により筆者作成。

図表2 「賃金」と「年金」の合計額別にみた65歳以上在職年金受給権者の構成比(2018年度末)

(注1) 支給停止は共済組合等が支給する年金額も含んで判定するが、上記分布の年金額には日本年金機構が支給する分であり共済組合等が支給する分は含んでいないため、基準額(46万円)(※2018年度の基準額)未満であっても支給停止されている者がいることに留意が必要。

(注2) 第1号厚生年金被保険者期間を持つ者が対象であり、第2~4号厚生年金被保険者期間のみの者は含まれていない。

(出所)厚生労働省年金局「在職老齢年金制度の見直し」(第11回社会保障審議会年金部会、2019年10月9日、資料1)より転載し、一部筆者変更。

5. 在職老齢年金制度の課題

では、在職老齢年金にはどのような課題があるのだろうか。

第一に65歳以降に一定以上の賃金を得ると、従前の保険料拠出に見合った年金額を受給できないのは、長く働く高齢者への不合理なペナルティとなっている点である。社会保険は、拠出時には負担能力に応じて負担をして、給付時には所得に関係なく受給できることを原則とする。一定以上の賃金を得る高齢者を対象に年金額を支給停止する在職老齢年金は、こうした原則に反している。

また、年金額は保険料拠出に基づくものであり、それが65歳以上の就労によって損なわれるのは、「自助の強制」として拠出制を基本とする社会保険の精神にも反する。

第二に、在職老齢年金は給与所得のみを対象にしており、資産所得などを対象にしていない点である。これは給与所得者に不公平感を抱かせる。今後、在職老齢年金による支給停止を避けるために、同じ職務を継続しているにもかかわらず、雇用契約から請負契約によって給与所得者となることを避ける事例などが増加することも考えられる。

第三に、在職老齢年金の支給停止相当分は、繰下げ受給による増額の対象とならない点である。老齢年金の支給開始年齢は65歳に設定されているが、実質的には60~75歳の間で自由選択制になっている。そして、受給開始時期を66~75歳までの間に繰り下げると、繰り下げた年数に応じて増額した年金を死亡するまで受け取ることができる。具体的には、70歳で受給を開始した場合は、65歳に受給を開始した場合に比べて1.42倍の年金額を受け取れる。75歳で受給を開始した場合には、1.84倍の年金額を受給できる。

繰下げ受給は、終身で給付される公的年金の受け取り方として合理的な選択であり、高齢者の老後の生活設計に多様な選択肢が生まれるようになる。しかし、高在老の支給停止部分はその対象にならない。これも、長く働く高齢者にペナルティとなっている。

第四に、今後現役期に近い働き方をする高齢者の増加が予想されるが、高在老はこうした人々に年金不信をもたせてしまう。総務省『労働力調査』によれば、正規雇用で働く高齢者は2010年の74万人が、2020年には120万人となり、この10年間で1.62倍も増えている。

以上の点から、筆者は高在老を撤廃すべきだと考えている。これに対して、高在老の撤廃は「高賃金者優遇」との批判もある。

しかし、65歳以上の年金受給権者の年金月額を、報酬比例部分の平均額7.1万円として基準額47万円を超える「賃金月額(ボーナス込み)」を求めると、40万円となる。

ところで、厚生労働省『令和2年賃金構造基本統計調査』によれば、賃金月額40万円は、30代半ばの正社員(企業規模計10人以上)の賃金月額に相当し、「高賃金」とまではいえない。換言すれば、高在老の撤廃による恩恵は、必ずしも「高賃金者」に限られるわけではない。現役世代に近い働き方を続ける高齢者にとって、老後生活の経済基盤を充実させるものである。

6. 高在老の撤廃に伴う所得代替率の低下への対応

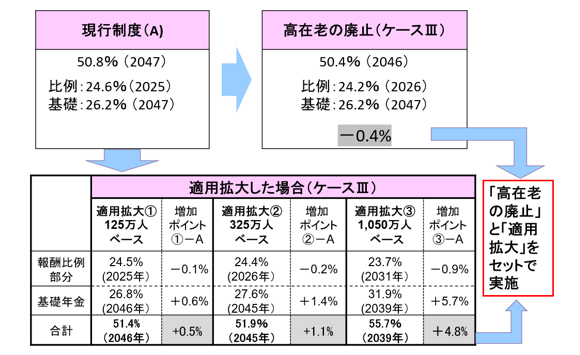

ところで、高在老を撤廃すれば、その分厚生年金保険の給付が増えるので、新たな負担となる。この点、高在老の撤廃から生じる負担を給付水準で調整すると、経済成長と労働参加が進むケースIIIでは、報酬比例部分の所得代替率は現行制度よりも0.4%ポイント低下すると推計されている。

しかし、高在老の撤廃を「厚生年金保険の適用拡大」とセットで行えば、高在老の撤廃による所得代替率の低下を補うことが可能である。厚生年金保険の適用拡大とは、パートやアルバイトなどの短時間労働者を、被用者グループの年金制度である厚生年金保険に加入できるようにするものだ。短時間労働者の多くは、被用者でありながら、現在国民年金に加入している。適用拡大によって厚生年金保険が適用されれば、基礎年金に加えて報酬比例年金を受けられるようになる。これによって、高齢期の防貧機能を強化できる。

既に2020年の年金改正では、適用拡大の企業規模要件が現状の「従業員数501人以上の企業」を段階的に「同51人以上の企業」まで広げていくことが決定されている。これにより、新規の厚生年金の適用者は65万人と推計されている。

新規の適用拡大の規模が65万人では、所得代替率の低下を補うことには限界があるが、今後適用拡大を更に広げていけば、高在老撤廃に伴う所得代替率の低下を賄える。厚生労働省『2019(令和元)年財政検証結果レポート』のオプション試算によれば、適用拡大を125万人ベースで実施すれば、2046年の所得代替率は0.5%ポイント増加すると推計されている(図表3)。また、325万人ベースで適用拡大した場合は1.1%ポイント増、1050万人ベースでは4.8%ポイント増と推計されている。このように、高在老の廃止を適用拡大とセットで実施すれば、所得代替率の低下を十分に補うことが可能である。

図表3 「高在老の廃止」による所得代替率の低下への対応 ―「適用拡大」とセットで実施―

(出所)厚生労働省年金局「在職老齢年金制度の見直し」(第11回社会保障審議会年金部会、2019年10月9日、資料1)および同(2019)「2019年財政検証結果レポート」に基づき、筆者作成。

7. おわりに

以上のように、在職老齢年金は「エイジレスに働ける社会」と矛盾し、長く働くことを実践している高齢者にペナルティを科してしまっている。今後、支給停止者の増加に伴って、公的年金への不信感を抱く人が増加する懸念がある。

また在職老齢年金には、高齢期の多様な働き方や生き方の選択を抑圧する面がある。在職老齢年金が実際に就業抑制をもたらすかどうかにかかわらず、中立的な制度とすべきである。

冒頭で示した通り、日本老年学会・日本老年医学会によれば、10~20年前の高齢者に比べ、現在は身体機能が5~10年若返っているという。人生100年時代を迎えて、65歳以上の就労状況や意識は、今後も大きく変わるだろう。公的年金制度への信頼を損なわないためにも、高在老の撤廃を検討すべきと考える。

(CONTACT)

お問い合わせ

お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

サービスに関するお問い合わせはこちら

メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。

mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp

その他のお問い合わせはこちら

mhricon-info@mizuho-rt.co.jp