*本稿は、『監事』No.023(財界研究所、2023年6月20日発行)に掲載されたものを、同編集部の承諾のもと掲載しております。

はじめに

岸田文雄首相は、2023年1月の年頭記者会見で「異次元の少子化対策に挑戦する」と語った。そして、3月末にこども政策担当大臣が「こども・子育て政策の強化について(試案)――次元の異なる少子化対策の実現に向けて」(以下、試案)を発表した。試案には、こども子育て政策が目指す将来像と基本理念、今後3年間で取り組むべきプランなどが示された。

本稿では、少子化の実態をみた上で、試案の内容について、評価すべき点や検討すべき課題を考察する。そして、検討すべき課題として、子育て支援策の財源、ワークライフバランスのために働き方の「標準」を改めること、短時間労働者への被用者保険の一層の拡大、といった点を指摘する。

1. 少子化の実態

(1)出生数の推移

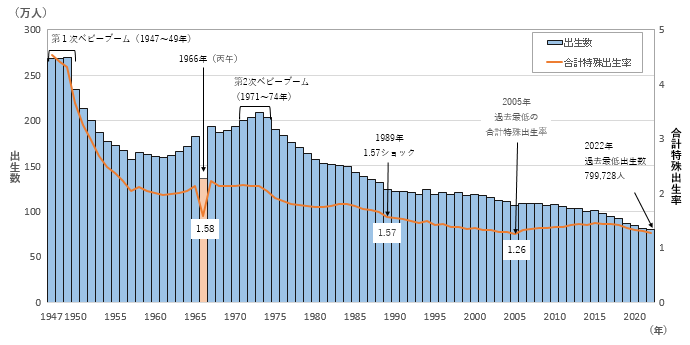

これまでの年間出生数の推移をみると、第1次ベビーブーム期(1947年~1949年)には年間約270万人、第2次ベビーブーム期の1973年には約210万人であった出生数は、1975年に200万人を割り込むと、その後1990年代初頭まで、ほぼ毎年減少を続けた(図表1)。1990年代の出生数は増加と減少を繰り返しながらも、全体的には緩やかな減少傾向となった。

なお、本来であれば、第2次ベビーブーマー世代(1971~1974年生まれ)が、世帯を形成する時期となる2000年の前後頃に第3次ベビーブームが起こるはずであった。それが起こらなかったのは、1990年代前半にバブル経済が崩壊して、非正規労働者が急増するなど不況の影響が大きかったと考えられる。

2000年代以降になると出生数は再び急速な減少局面に入った。具体的には、1990年から2000年までの10年間の出生数は2.5%の減少であるのに対し、2000年から2010年は10.0%の減少、2010年から2020年は21.5%の減少となった。

さらに、その後のコロナ禍の3年間(2020年~2022年)をみると、コロナ禍前の2019年から2022年の間で、出生数は7.6%も減少した。そして、2022年の出生数(速報値)は、過去最低の79万9728人となった(本稿執筆時点)。

図表1 出生数及び合計特殊出生率の推移

(注1)「合計特殊出生率」とは、「15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの」で、1人の女性がその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子ども数に相当する。

(注2)2022年は速報値。

(資料)2021年までは、内閣府『令和4(2022)年版少子化社会対策白書』により筆者作成。2022年の出生数は、厚生労働省「人口動態統計速報値」(2023年1月)による。

(2)少子化傾向の反転に重要な2030年までの期間

政府は、「2030年代に入るまでのこれからの6~7年が、少子化傾向を反転できるかどうかのラストチャンス」とみている。なぜなら、このまま減少傾向が続くと、世帯を形成して子どもをもつ人の比率が高い「20代・30代人口」が、2030年以降、急速に減少して、少子化に拍車がかかるためである。

具体的には、今後の20代・30代(20~39歳)人口(推計値)を、2020年の同人口(実績値)と比べると、2030年は7.3%の減少であるが、2040年には14.2%減、2050年には25.9%減と、減少率が加速していく(図表2)。このため、2030年までに子育て支援策を充実させて、少子化の流れを変えていく必要がある。

図表2 20代人口と30代人口の推移

(単位:万人)

| 年齢階層別人口 | 2020年と比較した減少率 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2020年 | 2030年 | 2040年 | 2050年 | 2030年 | 2040年 | 2050年 | |

| 20代人口 | 1270 | 1198 | 1074 | 883 | -5.7% | -15.4% | -30.5% |

| 30代人口 | 1421 | 1297 | 1235 | 1110 | -8.7% | -13.1% | -21.9% |

| 20代・30代 人口(合計) |

2691 | 2495 | 2309 | 1993 | -7.3% | -14.2% | -25.9% |

(注)2020年は実績値。2030年、2040年、2050年は推計値。

(資料)国立社会保障・人口問題研究所(2023)「日本の将来推計人口(令和5年推計)」により筆者作成。

2. 少子化は何が問題か

では、少子化は何が問題なのだろうか。

言うまでもないことだが、「結婚するかどうか、子どもをもつかどうか」は、基本的には私的領域に関する事項である。私的領域に関する事柄に、公的な関与は慎重でなくてはいけない。

一方、「結婚したい」「子どもを産み育てたい」と考えているのに、その実現を阻む障壁が社会の側にある場合や、個人の努力では越えられない高い障壁であれば、社会としての対応が求められる。また、こうした障壁が高ければ、「結婚したい」あるいは「子どもをもちたい」という希望自体をもちにくい社会になってしまう。

そうであれば、社会として希望を阻む障壁を取り除くことが必要だ。「結婚したい」「子どもを産み育てたい」という個人の希望を実現できれば、少子化の流れは変わっていく。

そして、少子化の流れが変わることは、社会にも良い影響をもたらす。具体的には、経済活動における供給(生産)及び需要(消費)を拡大させる。また、社会保障を含めて、経済社会の支え手を増やし、社会保障制度の持続可能性を高める。つまり、少子化の流れを変えることは、経済と社会保障の持続可能性を高め、「経済と分配の好循環」にも寄与していくことになる。

以下では、若い世代の「結婚の意思」と実態とのズレや、夫婦において希望する人数の子どもをもてない実態と、その要因について考えていく。

(1)若い世代の「結婚の意思」と未婚率

まず、18~34歳の未婚者に「結婚の意思」を尋ねると、「いずれ結婚するつもり」と答える人の割合は、2021年では男性81.4%、女性84.3%となっている(図表3)。コロナ禍において、同比率は大きく低下している。それ以前の状況をみると、男性未婚者の同比率は、1997年~2015年は80%台後半の水準で、ほぼ横ばいで推移してきた。女性未婚者についても、1992年~2015年まで9割前後で推移している。コロナ禍での同比率の急低下は留意する必要があるが、全体としてみると「いずれ結婚するつもり」と回答する人の比率は、8割を超える高い水準である。

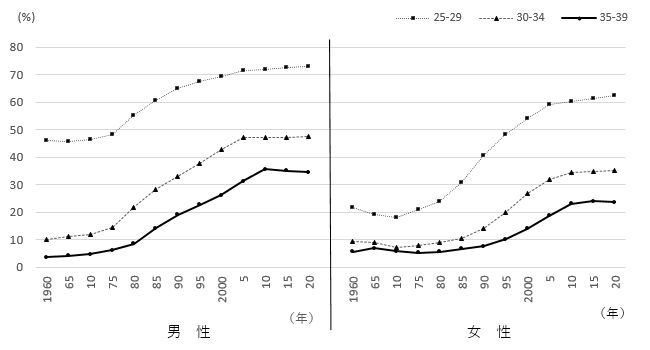

一方、若い世代の未婚率の推移を年齢階層別にみると、未婚率はどの年齢階層も1980年前後から上昇傾向が続いてきたが、2005年前後からは、ほぼ横ばいになっている(図表4)。2020年の未婚率をみると、男性では、25~29歳は72.9%、30~34歳は47.4%、34~35歳は34.5%となっている。女性では、25~29歳は62.4%、30~34歳は35.2%、34~35歳は23.6%である。

以上のように、「結婚の意思」をみると、18~34歳で「いずれ結婚するつもり」と回答する人の比率は、男女ともに8割を超える高い水準にある。しかし、実際の未婚率は、「結婚する意思」とは異なり、相当程度高い水準である。「結婚の意思」と実態との間にズレが生じていると考えられる。

図表3 18~34歳の未婚者の「結婚の意思」

| 1982年 | 1987年 | 1992年 | 1997年 | 2002年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2021年 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 男性 | いずれ結婚するつもり | 95.9% | 91.8% | 90.0% | 85.9% | 87.0% | 87.0% | 86.3% | 85.7% | 81.4% |

| 一生結婚するつもりはない | 2.3% | 4.5% | 4.9% | 6.3% | 5.4% | 7.1% | 9.4% | 12.0% | 17.3% | |

| 不詳 | 1.8% | 3.7% | 5.1% | 7.8% | 7.7% | 5.9% | 4.3% | 2.3% | 1.3% | |

| 女性 | いずれ結婚するつもり | 94.2% | 92.9% | 90.2% | 89.1% | 88.3% | 90.0% | 89.4% | 89.3% | 84.3% |

| 一生結婚するつもりはない | 4.1% | 4.6% | 5.2% | 4.9% | 5.0% | 5.6% | 6.8% | 8.0% | 14.6% | |

| 不詳 | 1.7% | 2.5% | 4.6% | 6.0% | 6.7% | 4.3% | 3.8% | 2.7% | 1.1% |

(資料)厚生労働省『出生動向基本調査(各年版)』より筆者作成。

図表4 25~39歳について年齢階層別にみた未婚率の推移

(資料)内閣府『令和4(2022)年版 少子化社会対策白書』に基づき筆者作成。原典は、総務省『国勢調査』。

(2)若い世代の「結婚の意思」と実態のズレの要因

では、若い世代の「結婚の意思」と実態とのズレは、どのような要因から生じているか。様々な要因が複雑に絡み合っていることが考えられるが、社会がもたらす障壁という観点からみると、以下の2点が重要な要因と考えられる。

A. 非正規労働者の増加

第一に、1990年代以降、非正規労働者が増加したことがある。例えば25~34歳の男性雇用者に占める非正規労働者の割合は、1990年は3.2%であったが、2020年には14.4%にまで上昇した。

そして男性の非正規労働者は、正規労働者に比べて結婚しにくい現実がある。例えば、30~34歳の男性の正規労働者の未婚率は41.0%なのに対して、非正規労働者の未婚率は77.7%にもなっている(総務省『平成29(2017)年就業構造基本調査』)。

ちなみに、女性(30~34歳)の未婚率は、男性とは異なり、正規労働者の未婚率(48.1%)の方が非正規労働者の未婚率(34.5%)よりも高い。これは、女性の場合、結婚や育児のために退職すると、その後に非正規労働者として働き始める人が多いことの影響と考えられる。

男性の非正規労働者で未婚率が高い背景には、賃金が低く雇用が安定しないといった経済的要因が考えられる。特に、子どもをもてば、将来教育費や住宅費の負担が重くなることが予想され、非正規労働者が世帯形成を考える上で大きな障壁になっていると考えられる。

B. 仕事と生活の両立が困難なこと

第二に、仕事と生活の両立が難しい点である。未婚女性に「理想とするライフコース」を尋ねると、「両立コース」34.0%、「再就職コース」26.1%、「専業主婦コース」13.8%、「非婚就業コース」12.2%、「DINKSコース」7.7%となっており、両立コースが最多である(国立社会保障・人口問題研究所「第16回出生動向基本調査」2021年)。

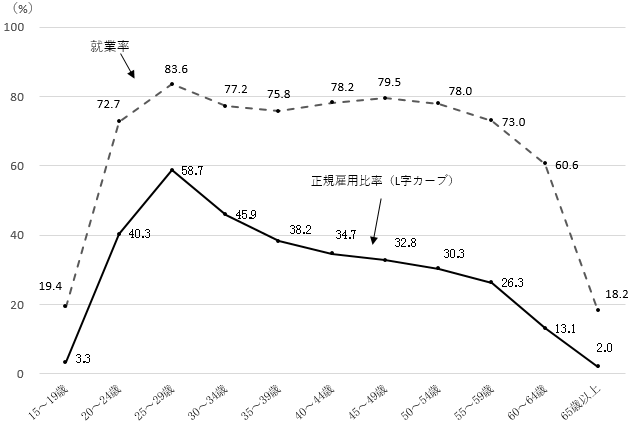

一方、女性の年齢階層別の就業率(2021年)をみると、女性の就業率が出産・育児期に低下し、子育てが一段落すると再上昇する「M字カーブ」は、ほぼ解消しつつある(図表5)。しかし、出産・育児期以降の女性の就業形態は非正規労働が中心である。具体的には、年齢階層別に女性人口に占める正規労働比率をみると、25~29歳の58.7%をピークに年齢上昇に伴って低下する「へ」の字型である。「へ」の字は回転するとアルファベットの「L字」に近似する。岸田首相は本年1月の年頭記者会見で「L字カーブの是正が不可欠」と指摘したが、正規雇用を希望する女性が、正規労働者として働けるようにしていく必要がある。

L字カーブの背景には、保育所への迎え、夕食、入浴、寝かしつけなどの育児が女性に集中する「ワンオペ」がある。育児を抱えながら正規労働者として働くことが難しく、未婚女性が結婚に慎重になる一因と考えられる

図表5 「女性の年齢階級別」正規雇用比率(L字カーブ)―2021年

(注1)就業率:(「就業者」/「15歳以上人口」×100)

(注2)正規雇用比率:(「正規の職員・従業員」/「15歳以上人口」×100)

(資料)総務省「労働力調査(基本集計)」により、筆者作成。

(3)結婚している夫婦が理想とする子ども数をもてない理由

また、結婚している夫婦の「平均理想子ども数」は2.25人であるが、「平均予定子ども数」を尋ねると2.01人となっている。そこで、35歳未満の妻に、理想の子ども数をもたない理由を尋ねると、①子育てや教育にお金がかかりすぎるから(77.8%)、②これ以上、育児の心理的、肉体的負担に耐えられないから(23.1%)、③自分の仕事に差し支えるから(21.4%)、④家が狭いから(21.4%)となっている(国立社会保障・人口問題研究所(2021)『第16回出生動向基本調査』)。

これらの理由は、子育て費用、教育費、住宅費といった経済的な要因(①と④)、仕事と生活の両立の困難さ(③)、育児負担の重さ(②)といった点に整理できる。

3.「こども・子育て政策の強化について(試案)」の概要

このような中、政府は、どのような子育て支援策を考えているのだろうか。本年3月に発表した「試案」では、こども・子育て政策が目指す将来像と基本理念、今後3年間で加速化して取り組む政策などが示されている。以下では、試案の内容を概観していく。

(1)基本理念とそれに基づく主な政策

試案では、こども・子育て政策の基本理念として、下記の3点をあげている(図表6)。

第一に、「若い世代の所得を増やす」ことである。具体的には、「賃上げ」、被用者保険の適用拡大などによる「『106万円の壁』『130万円の壁』」の見直し」、児童手当の拡充などの「子育て支援に対する経済的支援の強化」があげられている。

第二に、「社会全体の構造・意識を変える」ことである。具体的には、育児負担が女性に集中している「ワンオペ」の実態を変え、夫婦が協力して子育てをし、それを職場、地域社会が支援していくことがあげられている。また、企業において、気兼ねなく育児休業制度を利用できるように、自由度の高い制度に変えていくことも示されている。

第三に、「全ての子育て世帯を切れ目なく支援する」である。これまで比較的手薄だった妊娠・出産時から0~2歳児の支援を強化することや、貧困、障害・医療ケアが必要な家庭やひとり親家庭などを一層の支援することなどがあげられている。

図表6 こども・子育て政策 ―目指す社会像と3つの基本理念

1.若い世代の所得を増やす

(1)賃上げ

- 男女ともに働きやすい環境

- 希望する非正規の方の正規化

- 三位一体の労働市場改革(注)

(2)「106万円の壁」「130万円の壁」の見直し

- 短時間労働者への被用者保険の適用拡大

- 最低賃金の引上げ

- 手取りの逆転を生じさせない取組の支援

(3)子育て世帯に対する経済的支援の強化

- 児童手当の拡充

- 高等教育費の負担軽減

- 子育て世帯への住居支援など

2.社会全体の構造・意識を変える

(1)職場を変える

- 男性育休取得率の政府目標を引き上げ:2025年に50%、2030年に85%

- 育休を促進する中小企業を支援

- 国家公務員は2025年に85%以上

(2)育児休業をあらゆる働き方に対応した自由度の高い制度へ

- 時短勤務にも育休給付を創設

- 産後期間に男女で育休取得すると給付率を手取り10割に

- 育休給付のない非正規・フリーランス・自営業者の方にも経済的支援を創設

(3)こどもファースト社会の実現

- 住民参加の子育て支援

- 「こどもファスト・トラック」

3.全ての子育て世帯を切れ目なく支援

- 幼児教育・保育サービスの強化

- 妊娠・出産時から0~2歳児支援の支援を強化

- 貧困、障害・医療ケアが必要な家庭、ひとり親家庭などに一層の支援

(注)「三位一体型の労働市場改革」とは、①リスキリングによる能力向上支援、②日本型職務給の確立、③成長分野への円滑な労働移動、をいう。

(資料)岸田内閣総理大臣記者会見(2023年3月17日)配付資料、こども政策担当大臣(2023)「こども・子育て政策の強化について(試案)」を参考に、筆者作成。

(2)こども・子育て支援加速化プラン

その上で、今後3年間をこども・子育てに集中的に取り組む期間と位置づけ、この間に加速して取り組む計画(加速化プラン)を掲げている。上記の基本理念との関係でみると、まず、「若い世代の所得を増やす」という点では、児童手当の拡充、出産等の経済的負担の軽減、医療費等の負担軽減、高等教育費の負担軽減、子育て世帯に対する住宅支援の強化、などがあげられている。

次に「社会全体の構造・意識を変える」という点では、男性育休の取得促進、育児期を通じた柔軟な働き方の推進、多様な働き方と子育て支援の両立、などがあげられている。

また、国立博物館などの国の施設において、子連れの方が窓口で苦労して並ぶことのないように、「こどもファスト・トラック」を設けるなどの取組みを実施していくという。

さらに「全ての子育て世帯を切れ目なく支援する」という点では、妊娠期からの切れ目のない支援の拡充、幼児教育・保育の質の向上、障害児支援、医療的ケア児の支援、ひとり親世帯の支援などがあげられている。

4. 試案に対する評価と検討課題

(1)評価すべき点

筆者は、試案に示された「社会全体でこども・子育てを支えていく」という考え方に賛成である。介護の社会化と同様に、子育ての社会化が必要だ。なぜなら、子どもをもつことを希望する人が子どもを産み、育てられる社会を築くことは、子育てをする人の幸福につながるだけでなく、社会にとっても、経済社会の支え手を増やし、社会保障制度の持続可能性が高まることなどにつながる。社会全体に好影響があり、子育てに直接関係していない人も、その影響を受ける。社会全体で支えていくことが求められる。

また、子育て世帯に対する経済的支援の強化として、「高等教育費の負担軽減」「子育て世帯への住居支援」をあげている点も重要である。所得の低い若い世代は、経済的要因から世帯を形成することに躊躇している。これは、将来子どもをもった時に生じる高等教育費や住宅費の支出が大きな要因と考えられる。また、住宅や教育は市場経済の下で自立した生活を送る基盤にもなる。誰もが住居や教育といった生活基盤を形成できるようになれば、世帯形成を諦めた若者が別の選択肢を考える余地が生まれてくる。

世帯を形成する若者が増えれば、少子化の流れが変わり、消費も増える。住まいや教育への負担軽減は、人々の生活基盤を安定にし、経済成長にも資するものである。

(2)今後検討すべき課題

一方、岸田政権のこども・子育て政策には、以下の点で課題があると考えられ、今後検討を深めていく必要がある。

A. こども・子育て政策の財源をどうするか

第一に、試案では、少子化対策について財源が明示されていない点である。財源については、本年6月にまとめる経済財政運営の指針「骨太の方針」への反映を目指しているという。

また、各種報道によれば、財源として有力視されているのは、社会保険料の引き上げを活用した案であるという。この案のベースとなっているのは、慶應義塾大学の権丈善一教授が提唱する「子育て支援連帯基金」と考えられる。

子育て支援連帯基金とは、「年金保険、医療保険、介護保険という、主に人の生涯の高齢期の支出を社会保険の手段で賄っている制度が、自らの制度における持続可能性、将来の給付水準を高めるために、子育て支援連帯基金に拠出し、この基金が子育て支援制度を支える」というものである(権丈善一・権丈英子(2022)『もっと気になる社会保障』勁草書房、274頁から引用)。

では、なぜ子育て支援連帯基金が考えられるのか。この点については、下記の5点があげられている。

第一に、この構想は人と人との支え合いという日本の伝統に即した考えである。また、連帯を通じて、個人、地域、社会がつながり、子育て費用を社会全体で負担する意識を涵養できるメリットがある。

第二に、年金、医療、介護といった社会保険の持続可能性を脅かすのは少子化であるので、これら社会保険の持続可能性を高めるために、こども・子育て支援策にこれら社会保険から拠出することは合理性がある。また、子育て支援策をしっかり行えば、各社会保険の将来の給付水準を高めることができる。

第三に、年金、医療、介護などの高齢期向けの社会保障のみが充実すると、個人が子どもをもつことの便益が減少し、それが出生率の低下につながる。これを防ぐには、高齢期向けの支出を中心とする年金、医療、介護といった社会保険が「子育て費用の社会化」のために拠出することが必要である。

第四として、社会保険の持つ高い財源調達力である。各社会保険からの拠出によって、子育て政策は、極めて安定した財源を確保できる。

第五として、子育て支援連帯基金は、経営者に協力する機会を付与できる点である。少子化のもとでは、労働力不足と需要不足が生じていくので、経営者としては積極的に協力する方が長期的には自分たちの利益になる。

以上のように、子育て支援連帯基金は、子育て費用を拠出する側にもメリットがある。今後、同基金の上記の意義を認識しながら議論を進めることが重要である。

B.「社会全体の構造・意識を変える」には働き方の「標準」の変更が必要

第二に、基本理念の「社会全体の構造・意識を変える」について、男性の育休の取得促進や、時短勤務への育休給付の創設などがあげられている。筆者は、こうした施策に賛成であるが、果たして「社会全体の構造・意識を変える」ことにつながるのだろうか。

というのも、2000年代以降、日本において育児休業や短時間勤務などの育児を支援する諸制度が充実してきた。日本の育児休業制度は、EUの育児休業制度などと比べても、遜色のないレベルになったとの指摘もある。

しかし、先述の「L字カーブ」が示す通り、出産・育児期以降の女性の就業形態は非正規労働が中心である。この背景には、長時間労働を厭わない「男性正規労働者」の働き方が、正規労働者の「標準」になっていることがある。実質的に労働時間に限定のない男性労働者の働き方が「標準」では、育児を抱える人が、正規労働者として再就職や就業継続することは難しい。ちなみに、週49時間以上働く男性就業者の比率(19年)をみると、米国21%、英国16%、フランス14%、ドイツ11%、スウェーデン9%なのに対して、日本は26%と高い。

この点、ワークライフバランスが進む欧州では、EU労働時間指令の中で、週の最長労働時間は、時間外労働を含め48時間であることが定められている。この規制には、労働者本人の同意に基づく適用除外はあるが、規制が一般労働者の労働時間の「標準」となっている。この点が重要である。つまり、労働時間規制が働き方の「標準」となり、その上に、育児を抱える人のために育児休業などの特別措置が整備されているという(濱口桂一郎『働く女子の運命』など参照)。

日本でも、2018年に働き方改革関連法が成立し、労働基準法上初めて、時間外労働(残業時間)の上限規制が設定された。しかし、この上限は労災保険の過労死認定基準の労働時間である。

日本に求められているのは、一般労働者の働き方の「標準」を改めることだろう。それには、ワークライフバランスを実現できる程度まで、残業規制の水準を段階的に引き下げることを検討してはどうか。働き方の「標準」を変更すれば、男性の主体的な育児参加が今より進むだろう。

C. 短時間労働者への被用者保険の更なる適用拡大の必要性

最後に、短時間労働者への被用者保険(厚生年金、健康保険など)の更なる適用拡大が必要である。先述の通り、非正規労働者の増加が、男性を中心とした未婚化の要因と考えられる。適用拡大を進めることは、非正規労働者の増加を抑制することにつながる。

ところで、短時間労働者は非正規労働者の約半分程度を占めている。そして短時間労働者は、賃金によって生計を営む被用者であり、定年がなく自ら生産手段を有する自営業者とは異なる。被用者保険に加入すれば、年金給付が上乗せされ、高齢期の防貧機能が高まる。また、健康保険に入れば、産休中に「出産手当金」、病休期間中に「傷病手当金」が支給される。

しかし、現行制度では、従業員規模101人以上の企業で週20時間未満労働の短時間労働者(従業員規模100人以下の企業であれば、週30時間未満労働)には、被用者保険の適用が除外される。

そして、上記の短時間労働者には被用者保険が適用されないので、企業が短時間労働者を雇っても事業主の保険料負担が生じない。これは、事業主が短時間労働者をより多く雇う誘因となっている。その結果、非正規労働者が増え、貧困や格差拡大がもたらされた。週20時間未満労働の短時間労働者への被用者保険の適用拡大は、貧困や格差拡大を是正することを期待できる。

5. おわりに

以上のように、「結婚したい」「子どもを産み育てたい」という個人の希望を実現できる社会を実現できれば、少子化の流れは変わっていく。そして、少子化の流れが変われば、経済社会の支え手を増やし、社会保障制度の持続可能性を高めるといった点などで、社会全体に良い影響をもたらす。そうであれば、「社会全体でこども・子育てを支えていく」という考え方は合理性があり、この考え方を広げていく必要がある。

今後、本稿で指摘した3つの点―子育て支援連帯基金の意義を認識しながら財源を検討すること、ワークライフバランスのために働き方の「標準」を改めること、短時間労働者への被用者保険の一層の拡大―を含めて、議論を深めていくことを期待したい。

(CONTACT)

お問い合わせ

お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

サービスに関するお問い合わせはこちら

メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。

mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp

その他のお問い合わせはこちら

mhricon-info@mizuho-rt.co.jp