*本稿は、『monthly信用金庫』2022年5月号(発行:一般財団法人全国信用金庫協会)に掲載されたものを、同編集部の承諾のもと掲載しております。

地域金融機関による人材支援は、2018年3月の金融庁「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の改正を端に始まり、2021年には、内閣官房の調査によると人材ニーズに対する「何らかの取組みを行っている」、または「行う予定としている」金融機関が8割にまで増加しており、年々気運が高まっている*1

本稿では、地域金融機関による取引先の人材確保・活用に至るまでの見立てや支援のあり方について言及するとともに、「求人・マッチング支援過程」にとどまらず、マッチング以前の「経営課題の顕在化支援過程」、マッチング成立以降の当該人材の「組織社会化支援過程」におよぶまで視座を置き、地域において金融機関に期待される機能とその実装に向けた課題について考察したい。

地域における人材紹介を通じた事業支援の経緯と問題意識

2018年3月の金融庁「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の改正を契機に、各地域金融機関においては、それまでの人材紹介業とのビジネスマッチングの域を超え、求人票作成、あっせんなどを含む人材紹介業に徐々に参入し始めている。こうした地域金融機関による人材支援の取組みは、上記指針の改正を端としているが、それに至るまでには地域での試行、環境整備が重ねられてきた。

指針の改正以前、または同時期に地域ではいくつかの呼び水とも言える官民連携による施策がスタートした。例えば、内閣府が2015年度より開始した「プロフェッショナル人材事業」だ。各道府県に設置されたプロフェッショナル人材戦略拠点が人材紹介会社を通じて人材確保支援を行うものだ。

中小企業庁は、2019年度より経営支援機能と人材確保支援機能のシームレスな連携を企図し、副業・兼業を含む多様な人材のマッチングを試みる「中核人材確保スキーム事業(モデル実証事業)」を開始した。

「プロフェッショナル人材事業」では必ずしも地域金融機関が主体ではなかったが、道府県に設置された「プロフェッショナル人材戦略拠点」が、管内の地域金融機関と連携して、企業の成長を牽引する人材の確保を投資と位置付けた経営者向けの啓発セミナーを開催したり、人材ニーズを有する企業をともに開拓・訪問したりと地域金融機関との交流に粘り強く取組んできた経緯がある。最近では、互いのノウハウ吸収などを目的として地域金融機関が「プロフェッショナル人材戦略拠点」に職員を派遣しているケースも確認できる。

また、中小企業庁「中核人材確保スキーム事業(モデル実証事業)」では、モデル実証団体として人材紹介ビジネスに加えて、信州大学など地方大学や山口FGなど地域金融機関が採択された。

中核人材確保支援に求められる機能がいわゆる「求人・マッチング支援過程」にとどまらず、それ以前の「経営課題の顕在化支援過程」も重視され、さらにはフルタイム社員のみならず期間限定の副業・兼業を含む多様な人材活用がモデル実証事業の分析を通じて議論された*2。

いわゆる「求人・マッチング支援過程」は、これまで人材紹介ビジネスが主たる事業範囲としていた領域であり、すでに地域金融機関では連携する人材紹介ビジネス会社との役割分担も含めて、人材交流、ノウハウの習得が進められている。他方で、筆者は地域金融機関が人材紹介業に参入する意義は、人材確保サポートという打ち手を経営支援メニューの一つとして整備しつつ、その前後にある各過程にいかに関わって、企業の潜在成長力を目利きとして引き出し、具現化するのかといった息の長い伴走支援にあると認識している。

そこで以降は、求人・マッチング以前の「経営課題の顕在化支援過程」とマッチング成立以降の当該人材の「組織社会化支援過程」について、筆者が関わった取組例を交えて論じたい。

なお、「組織社会化」とは、「組織への参入者が組織の一員となるために、組織の規範・価値・行動様式を受け入れ、職務遂行に必要な技能を習得し、組織に適応していく過程」のことである*3。

求人・マッチング以前の「経営課題の顕在化支援過程」とは

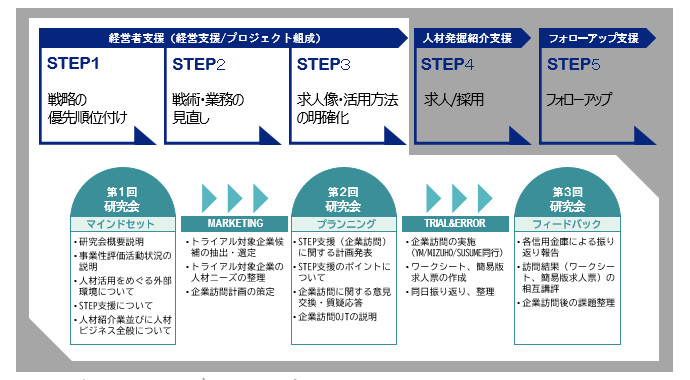

求人・マッチング以前の「経営課題の顕在化支援過程」を意識したものとして、筆者もアドバイザーとして参画し、山口FGおよび県下の3つの信用金庫が連携して開催した「CareerBank(キャリアバンク)研究会」(2019年度)がある。

この研究会は、中小企業の経営課題の明確化から人材確保などの支援をシームレスに行えるよう、ノウハウの共有を含めた仕組みづくりの実証、地域を「面」とした協働共栄の人材確保支援ネットワークを構築することを目的に発足した*4

具体的には、各金融機関がそれぞれ事業性評価に注力している実際の企業をケースとして、各企業の経営課題の明確化や潜在成長力を引き出すための問いや、面談仮説をワークショップ形式で共有して、実際に面談に臨み、その結果や気づきについて議論を行った(図表1)。

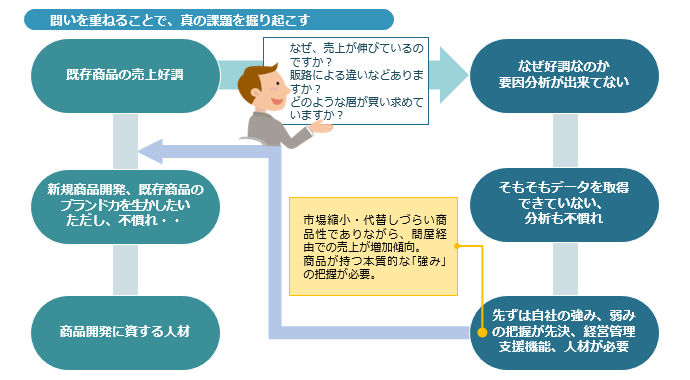

その中で、金融機関の役割・意義を認識できた一例として、ある中小企業の新商品開発の着意から、経営者への問いを重ねることで優先すべき新たな人材ニーズが創出されたケースがある。

同社は、既存商品の堅調な売上増が続く中、当該商品への依存度の高まりに問題意識を有しており、新商品の開発を目指していた。訪問前の面談仮説においては、文字通り、商品開発に資する人材の提案がポイントだったが、実際に面談を進めるにつれて、市場縮小の中での既存商品の好業績の要因が明瞭でないという話になり、新商品開発を行うにしても同社商品が持つ強みや支持顧客の様相について把握、分析した上で、商品開発戦略を練ることが重要ということになった(図表2)。

この例は、多様なケースの一端にすぎないが、参加者からは同社の創業から現在に至るまでの歴史や事業承継における背景、2代目経営者の特性などを熟知しているからこそ、今後の成長を財務面・非財務面の双方から伴走する存在として金融機関の役割は重く、また意義ある支援が行えるのではないかという意見が多数聞かれた。

他方で、新たな人材ニーズへの気づきを促すとしても、企業や事業を診る眼だけでなく、プロフェッショナル人材、副業・兼業マーケットや求職者動向に対するもう一段深い理解と求職者対応の経験値があってこそ可能との課題認識も共有された。

実際、まち・ひと・しごと創生本部事務局「令和3年度金融機関等の地方創生への取組状況に係るモニタリング調査結果」(令和3年12月)によると、人材紹介に関わる体制については、有料職業紹介事業の許可を地方銀行が91.9%、第二地方銀行が56.8%取得済みであるが、信金は8.3%、信組0.8%と業態によって大きな差異が見られている*5。金融機関によっては、単独ですべての領域を守備範囲とすることは難しく、他機関との連携を前提に検討していくことも現実的であろう。そうだとしても、地域金融機関が持つ企業成長に資する求人創出力、その源泉となる企業診断力や経営者理解力は、一朝一夕に獲得できるものでなく、無形資産というべきものであり、それらを行動につなげるための実装力が求められている。

例えば、事業者の個々の成長サイクルや状況に応じて伴走型支援を行う専担者を大幅に増員し、経営課題の分析・共有からソリューション提案、継続的なフォローを行う信用金庫の動きも確認できる*6。

2020年度のキャリアバンク研究会では、他地域の地域金融機関も参画して15機関により、ノウハウ・ナレッジの共有が行われた他、「経営課題の顕在化支援過程」の実装に資する経営者との対話ツールとして、「ディスカッションペーパー」のフォ―マットが開発された。「ディスカッションペーパー」には、定量・定性による現状認識が記載され、想定される経営課題と課題の優先順位付けを行うマッピングが可能となっている。さらには、担い手(地域金融機関職員)のスキル判定を行うことができるシートの開発・試行も行われた*7。

「経営課題の顕在化支援過程」については、本来地域金融機関が蓄積してきた情報、ネットワーク、経営者との信頼関係などを踏まえると十分に遂行可能だと考えられるが、担い手(地域金融機関職員)のスキル向上とマッチングケースの蓄積を生かした業務の標準化・効率化など次なる課題にも直面していると言えよう。

図表1 キャリアバンク研究会取組ステップ

出所:キャリアバンク研究会 筆者講演資料 みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

図表2 求人創出力とは

出所:みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

求人・マッチング成立以降の「組織社会化支援過程」とは

マッチング成立以降の当該人材の「組織社会化支援過程」については、我が国のミドル層の転職支援が未成熟であったこともあり、さらには人材紹介会社が紹介した人材が入職した後は、入職者と企業に対しての関わりがビジネスの構造上薄くなる傾向もあることから、外部支援機関の取組関与は緒に就いたばかりであると言える。

一つの試みとして、弊社では全国地方銀行協会より受託したWeb研修「地域金融機関のための人材紹介業参入概論」の受講金融機関職員を対象とした「フォローアップ勉強会」を開いた。勉強会では、採用後の人材定着・活躍サポート、本稿で言えば求人・マッチング成立以降の当該人材の「組織社会化支援過程」をテーマとして、特定非営利活動法人ETIC.(エティック)により全国の中間支援団体が行う企業伴走事例について情報提供を行い、参加金融機関同士での意見交換を行った。

そこでは、同法人のこれまでの学生・社会人を対象とした企業インターンシップ、専門人材の副業支援などから見出された求人案件に関する事前のプロジェクト設計の重要性が示唆された。ある老舗地方企業の社会人インターンシップの受け入れに関する中間支援団体のコーディネート機能に注目した。一般的には、外部人材の登用は企業にとっては事業成長のエンジンとしての受け入れ効果を期待する。それは、新規事業の立ち上げや販路拡大といった分かりやすい業績への直接的な効果もあれば、既存顧客との関係性の改善や深化などの測りにくい間接的な効果も含まれるだろう。他方で、受け入れ企業に対して事業成長に関する効果期待のみならず、組織改革の漢方薬とも言うべき視座の醸成もコーディネート機能として重要との指摘がなされた。

組織改革の視座とは、外部人材の登用により、業務プロセスや経営者の姿勢、社内コミュニケーション体制、社員の人材育成など組織の体質変化につなげる契機とするプロジェクト設計である。そのためには、丸投げでない業務設計や仕事の進め方、経営者の経営課題に対する危機感と成長への覚悟が滲み出るアクティブな求人開示が必要となると考えられる。すなわち、人事労務施策の一つである「現実的職務予告(realisticjob preview)」*8とも言うべき取組みが考えられるのである。

前述の特定非営利活動法人ETIC.では、インターンシップや副業求人のサイトで、いわゆる形式的な求人情報でなく、当該企業の経営課題やその背景について、経営者の想いやプロジェクトの進め方、苦慮している点も含めて理解できるストーリーとして発信したり、経営者に対して外部人材の登用による組織の体質変化への視点を提供したりするなど、事業成長と組織変化の双方から事前のプロジェクト設計を行い、求人から入職後の伴走支援を重視していた*9。

さらには、支援機関の関与として外部人材の登用が社内コミュニケーション体制や社員の人材育成の改善など組織開発の契機ともなり得ることを、経営者に指南し参謀となることも考えられる。事実、地域金融機関には自前、もしくは他機関の連携により、人材確保支援に加えて、人事・組織開発コンサルティング業務を新設、拡充させる動きもある。いずれも「組織社会化支援過程」への関与は部分的であるが、参考となる視座である。

最後に ―地域の人事部的機能の検討―

本稿では、地域金融機関の人材支援に関して「求人・マッチング支援過程」にとどまらず、マッチング以前の「経営課題の顕在化支援過程」、マッチング成立以降の当該人材の「組織社会化支援過程」にまで言及したが、業態も規模も違う地域金融機関においてその取組姿勢や体制整備には工夫が必要であろう。

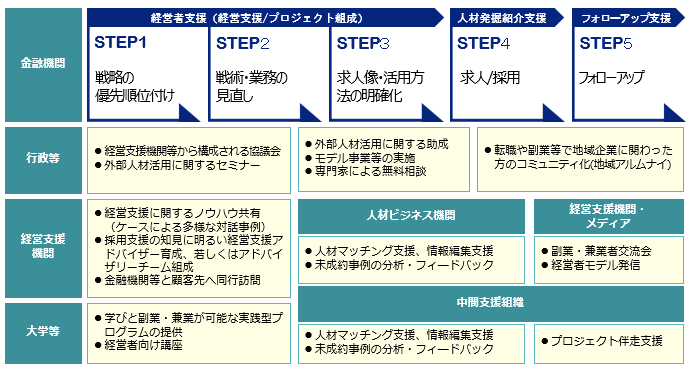

北陸地域連携プラットフォーム(事務局:北陸財務局)では、企業とプロフェッショナル人材のマッチングに取り組む仲介者(つなぎ手)の連携、機能強化について提言を行い、各種サポートを実施している*10。また筆者は、同財務局主催の北陸地域創生セミナー講演(2021年6月21日)にて、地域における仲介者(つなぎ手)同士の連携について提案を行った(図表3)。

提案要旨は、地域金融機関をはじめとして、行政、経営支援機関、人材ビジネス、大学、中間支援組織が経営者支援からフォローアップ支援に至るまでシームレスに連携できる「地域の人事部的機能」の構築である。ここで重要なことは情報のデリバリーで終わらず、各ステップでの奏功や失敗に関する情報を共有できる機能を持つことである。

前述したように、奏功や失敗の要因が必ずしも当該ステップのみに起因するとは言えないからである。マッチング不調や早期離職などは、より上流工程の要因も潜んでいる可能性がある。

すでに関東経済産業局では、地域の人事部構想に資するモデル実証事業やガイドラインの策定に向けた議論がスタートしている*11。今後は地域内の関係機関のネットワーク構築に向けての必要な機能要素や連携による効果検証など議論が熟してくるだろう。

コロナ禍を経て、地域の中小企業の事業再構築や再生への取組みを本格化させていくべき今こそ、地域金融機関が持つ経営課題の顕在化支援をはじめとした無形資産への着意と実装、そして関係機関との連携により可能となる息の長い伴走支援が求められているのである。

図表3 関係機関の連携による地域の人事部的機能

出所:北陸財務局「北陸地域創生セミナー(2021年6月21日)」筆者講演資料 みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

-

*1まち・ひと・しごと創生本部事務局「令和2年度地方創生への取組状況に係るモニタリング調査結果」(令和3年3月)

-

*2中小企業庁「平成30年度地域中小企業人材確保支援等事業(中核人材確保スキーム事業)事業実施報告書」(みずほ情報総研受託)

-

*3高橋弘司(1993)「組織社会化研究をめぐる諸問題」『経営行動科学』第8巻1号

-

*4山口フィナンシャルグループニュースリリース「地域の人材不足解消に向けた“地方銀行×信用金庫”の新たな連携モデル『Career Bank研究会』の設置について」(2019年11月25日)

-

*5まち・ひと・しごと創生本部事務局「令和3年度金融機関等の地方創生への取組状況に係るモニタリング調査結果」(令和3年12月)

-

*6浜松いわた信用金庫「ミニディスクロージャー2021」

-

*7株式会社YMFG ZONE プラニング「令和2年度中小企業庁『地域中小企業人材確保支援等事業(中核人材確保支援能力向上事業)』実施報告書」(2021年3月31日)

-

*8現実的職務予告(realistic job preview)とは、アメリカの産業心理学者であるジョン・ワナウスによって提唱された概念で、組織や仕事の実態について良い面、悪い面も含めてリアリズムに即して情報を提供すること。金井(1994)は、ワナウスの研究を詳述・検討した上で、日本の産業社会でRJPの積極活用が有望であると考えられる領域として、「社内公募」「管理職登用」「中途採用(即戦力採用)」「人材派遣」を挙げている。金井壽宏(1994)「エントリー・マネジメントと日本企業のRJP指向性」『神戸大学経営学部研究年報』第40巻

-

*9

-

*10北陸地域連携プラットフォーム「北陸地域創生セミナー 北陸地域連携プラットフォームからの提言 ―副業・兼業都市圏プロ人材活用の進展に向けて―」(2021年6月)

-

*11関東経済産業局は、「地域における多様な人材活用や域外企業との協働・共創を実現する『地域の人事部』構想」と題するセミナーを開催(2022年2月24日)

(CONTACT)