1. はじめに

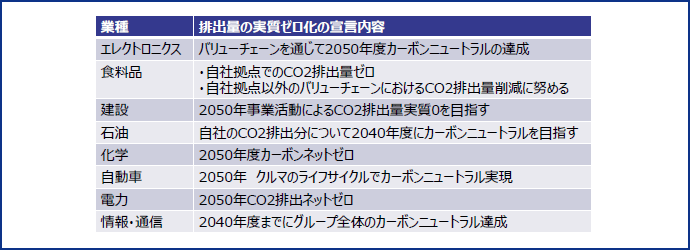

2050年までに温室効果ガス(GHG)排出量を実質的にゼロ化する――。「ネットゼロ」あるいは「カーボンニュートラル」と呼ばれる、野心的な宣言や目標設定を行う企業が増加している。日本国内でも、設定済の企業は既に200社を超えたとの調査結果*1もあるほどだ。しかし、各社の宣言を比べると、対象範囲や達成手段は、実に多種多様である(図表1参照)。GHG排出量の実質ゼロ化を目指すことは共通だが、何を以て実質ゼロの達成とみなすか。その判断基準は定まっていないことがわかる。

そうした中、世界的なイニシアティブがネットゼロ目標の基準を発表した。パリ協定に整合する企業のGHG削減目標「SBT*2」の開発で知られるSBTイニシアティブ(SBTi)*3が発表した「SBTiCorporate

Net-zero Standard

Version1.0」である。企業・投資家に対して強い影響力を持つSBTiが提起したこの新基準は、乱立するネットゼロ目標にどのような影響を及ぼすだろうか。本レポートでは、ネットゼロ目標設定を巡る企業の動向やSBTiによるネットゼロ基準の概要を紹介し、今後の展開を考察する。

図表1 排出量の実質ゼロ化の宣言事例

(資料)各社公表資料よりみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

2. ネットゼロとは

(1)ネットゼロの定義

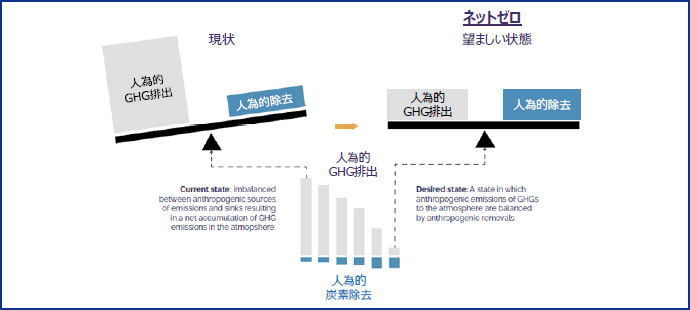

まず「ネットゼロ」、すなわちGHG排出量の実質ゼロ化の意味を確認したい。気候変動に関連する科学的評価を担当する国連機関である「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」は、ネットゼロを「人為起源で大気中に排出したGHG量と特定の期間にわたり人為的に大気中から除去したGHG量の釣り合いがとれた状態」と定義する*4。これを概念図にしたものが図表2である。人為的なGHG排出を完全にゼロにするのは容易なことではない。そこで、大気中のGHGを人為的に除去する活動にも取り組み、その差し引きでのゼロ(実質ゼロ)を目指すのが、ネットゼロの基本的な考え方である。

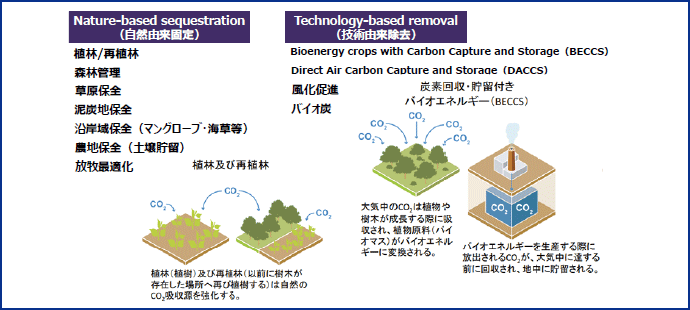

大気中のGHGの人為的な除去とは何を指すのか。植林や土壌貯留などの自然由来のアプローチや、BECCS*5やDACCS*6などの技術由来のアプローチにより、大気中のCO2を固定・吸収・隔離する取組み(図表3参照)であり、「炭素除去(Carbon

Removals)」とも呼ばれる。なお、排出しようとしたCO2を回収・貯留するCCSは、排出を回避するものであり、大気中からCO2を除去していないため炭素除去にはあたらない。両者を混同する議論には注意が必要である。

図表2 ネットゼロのイメージ

(資料)SBTi, Foundations for Science-based Net-Zero Target Setting in the Corporate Sector よりみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

図表3 炭素除去の具体例

(資料)環境省、IPCC「1.5℃特別報告書」の概要よりみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

(2)世界目標化と企業への波及

このネットゼロは、いつまでに実現すればよいのか。IPCCは、2018年に発行した「1.5℃特別報告書」において、世界の平均気温上昇を産業革命以前からの比較で+1.5℃以内に抑えることの必要性を訴えると同時に、その実現には2050年前後までにネットゼロを実現する(これを1.5℃目標と呼ぶ)必要があると提起した。この報告書を契機に、世界的に1.5℃目標の重要性が共有され、各国政府においてネットゼロ宣言が表明されることになった。遂には、2021年10月~11月に開催された第26回気候変動枠組条約締約国会議(COP26)でも取り上げられ、「努力を追求する」対象とされるに至った。2050年までのネットゼロの実現は、いわば世界目標となったと言える。

企業によるネットゼロ宣言の拡大の背後には、こうした国際的な潮流がある。各国政府は、脱炭素化を促進するための規制や優遇策を次々打ち出す。これらに対応するには、ビジネスモデルそのものをネットゼロ化することが求められる。また機関投資家や金融機関による、投融資に伴うGHG排出量のゼロ化を宣言する動きが急拡大*7したことの影響も大きい。投資家・金融機関から投融資を受け続けるには、企業は自身のネットゼロ化への志向性を示さなければならない。

こうした外部環境変化に対応するため、企業は、自ら野心的なGHG削減目標を掲げてビジネスモデルの変革に挑むことを迫られた。また、掲げる目標の野心度の高さを以て、投資家・金融機関等の外部のプレイヤーに自身の変革の成功を確信してもらうことも重要となった。この野心的な目標として多くの企業に採用されたのがネットゼロ目標なのである。

(3)ネットゼロ目標の論点

次に、企業が設定するネットゼロ目標の内容を見ていきたい。

企業のネットゼロ目標には4つの論点があると考える。①目標対象年、②対象範囲、③削減水準、④実質ゼロ化の手段である。

①目標対象年

多くの企業が、IPCCの1.5℃特別報告書に整合する目標年である「2050年」をゴールにしている。一方で、1.5℃目標の確実な実現には2050年より前にGHG排出量の実質ゼロ化を目指すべきとの国際的な議論が存在することを受けて、目標年を「2040年」など、前倒しする事例も見られる。

②対象範囲

実質ゼロ化する対象としてGHG排出量の範囲にも差異がある。対象をスコープ1・2排出量つまり自社活動の範囲にとどめる企業が多い中、スコープ3排出量つまりサプライチェーン排出量までを対象範囲に含める企業も存在する。

③削減水準

ネットゼロは、人為的なGHG排出量の「削減」と大気中からのGHGの人為的な「除去」の組合せによって達成されるが、ここには両者の比率をどの程度にするかという問題がつきまとう。「除去」に依存し過ぎて、「削減」が不十分となることへの懸念が取り沙汰される一方、「削減」ばかりに取組めば企業側のコスト負担は増大しかねない。現時点では、この比率に言及している企業は非常に少ない。

④実質ゼロ化の手段

削減取組みを推進した上で、それでも残ったGHG排出量に対して「除去」を組み合わせることで実質ゼロ化を目指すのがネットゼロの考え方である。この実質ゼロ化の手段として何を認めるかが、ネットゼロの基準に関する大きな論点となっている。以下、詳述したい。

先に紹介した通りIPCCは、植林や土壌貯留等の自然ベース、そしてDACCSやBECCS等の技術ベースの炭素除去を、GHG排出量の実質ゼロ化の手段と位置付けている。企業活動においてこれらに取組めば、ネットゼロを目指すことはできるが、これらの取組みに事業上接点のある企業ばかりではない。そこで、他者がこれらの炭素除去の取組みを実施した成果をクレジット化(炭素クレジット)し、これを購入しようという発想が出てくるのは当然の流れである。ここで発生するのは、既に存在する様々な炭素クレジットのうち、どこまでを使用可能とするか、という線引きの問題である。

例えば、森林による CO2吸収の炭素クレジットには、新規に植樹を行うプロジェクト由来のものもあれば、既に存在する森林を伐採の危機から救う森林管理による保全効果をクレジット化するものもある。後者は、既に存在する炭素除去効果を保持するものであり、追加的に炭素除去を増加させる効果は無い。しかし、これを厳格に排除すれば、利用可能な炭素クレジットは減少し、企業にとって除去の手段が大きく制限される。理想と現実の拮抗において、どこで綱引きするかが課題となるのだ。

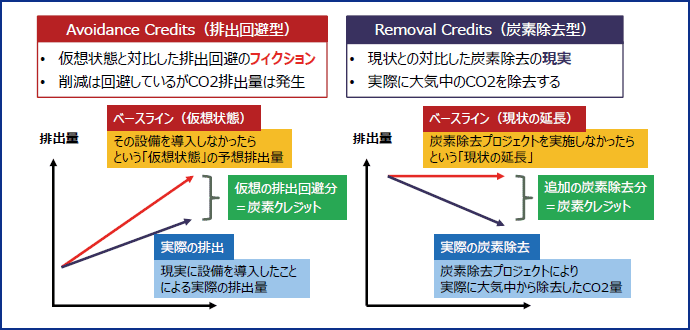

この問題にはまだ先がある。仮に、追加的な除去の効果の無い炭素クレジットを認めた場合には、省エネ設備更新や再エネ発電設備導入などの削減効果に基づくクレジットも認められるべき、との議論も登場してくる。これらは、「その設備を導入しなかった状態」という仮想状態(ベースライン)と「導入した現実」を比較して、あったはずの排出を回避した効果を主張する炭素クレジットである。排出回避型と炭素除去型の炭素クレジットの違いを図表4で示す。排出回避型の炭素クレジットは“大気中からのGHG除去”という発想からは遠い存在であるが、既存の炭素クレジットの大宗を占める。馴染みがあり、調達もしやすいこれらの炭素クレジットの排除を望まない企業も少なく無いのだ。さらには、こうした排出回避の効果を、クレジット化の手続きを取らず、実施企業自身が算定・主張する削減貢献量*8という考え方も存在する。既にネットゼロ目標を宣言した企業の中に、排出回避型の炭素クレジットや、自主算定の削減貢献量の効果を取り入れることを明言する事例も、一定数存在する。企業側が採用しようとする実質ゼロ化の手段は、IPCCのネットゼロの定義を超えて拡大しているのだ。

以上のように、ネットゼロ(あるいはカーボニュートラル)という名称を冠した宣言・目標であっても、現状その内容に大きな差異が潜んでいる。企業目標としてのネットゼロが満たすべき要件について、統一的な基準の必要性が叫ばれるようになったのは、自然な流れと言えるであろう。

図表4 排出回避型と炭素除去型の炭素クレジットの相違

(資料)みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

3. SBTiによるネットゼロ基準

(1)SBTiの基準開発

企業間で大きな差異のあるネットゼロ目標において、統一的な基準をつくろうと動き出したのが、先に紹介したSBTiである。SBTiは以前から、パリ協定に整合するGHG削減目標「SBT」を開発していたが、これは現在から5~15年先を目標年とする、短・中期的な目標であった*9。加えて目標の対象もGHG排出量の「削減」のみであり、「除去」については検討の対象外としていた。そのままでは、2050年までを視野に入れ、「除去」も加味してGHG排出の実質ゼロ化を目指すネットゼロの基準とはならない。そのために、SBTiは、既存の「SBT」とは別に、2050年までを視野に入れたネットゼロの基準開発に取組むことにしたのだ。

SBTiは、2019年9月からネットゼロ基準の開発を始め、2020年9月に「基礎的な考え方」を示すレポートを発表した。その後、2度のドラフト提示とパブリックコンサルテーション、そして企業が実際に参加するロードテストを経て、2021年10月28日に、SBTiとしてのネットゼロ基準「SBTiCorporate

Net-zero StandardVersion 1.0」(以下、SBTiネットゼロ基準Ver.1.0)を公表した。

SBTiのネットゼロ基準はどのような内容なのか。ここでは、SBTiネットゼロ基準Ver.1.0において提起された、ネットゼロが満たすべき2つの条件と、ネットゼロ目標を構成する4つの要素を中心に解説したい。

(2)ネットゼロの2つの条件

SBTiはネットゼロを企業レベルで実現し、かつ科学と整合させる条件として、以下の2つを挙げる。

【条件1】バリューチェーン全体について、オーバーシュート*10なし、または限られたオーバーシュートで温暖化を1.5℃以内に抑える排出経路における削減の深さと整合した排出削減の規模を達成する。

【条件2】削減できずに残る残余排出量の影響について、その同等量の大気中のCO2を恒久的に除去することで、「ニュートラル化(Neutralization)」する。

1)設定する「目標対象年」

【条件1】では、温暖化を1.5℃以内に抑える排出経路に沿う排出削減の達成を求めている。SBTiはこれを、「2050年までのネットゼロ達成」と定義していることから、目標対象年はあくまでも「2050年」であり、2040年などに前倒しする考え方は採用していない。先に挙げたネットゼロの論点①「目標対象年」に対して解が示されたことになる。

2)排出量の「対象範囲」

まず注目されるのは、【条件1】の冒頭に「バリューチェーン全体」とある点である。SBTiは、ネットゼロ実現の対象を、自社排出量に相当するスコープ1・2排出量のみならず、サプライチェーン排出量にあたるスコープ3排出量にまで拡大しているのだ。既に宣言された内外企業のネットゼロ目標の多くは、スコープ1・2排出量のみを対象としている。SBTiのネットゼロ基準が影響力を持てば、これらの先行ネットゼロ目標は見直しを迫られるかもしれない。先に挙げたネットゼロの論点②「対象範囲」に対して解が示されたことになる。

3)除去以前に求められる「削減水準」

また、【条件1】における、1.5℃水準の排出経路に沿う排出削減の達成について深堀する。ここで排出経路とは、「除去」による相殺効果を加味した「ネット」の排出量ではなく、「除去」を加味する前の「グロス」の排出量が辿る経時的な経路である。また、SBTiは、1.5℃水準の排出削減を別途「2050年までに90%削減」と定義している。すなわちSBTiは、「除去」に頼ることなく、グロスのGHG排出量を、2050年までに90%削減するよう要求していることになる。「除去」を活用できるのは排出量の10%以内に限定される。先に挙げたネットゼロの論点③「削減水準」に対して解が示されたことになる。

なお、「除去」によって実質ゼロ化してよい排出量を、現状の10%に制限した背景には、他の環境問題への悪影響が懸念されるためであろう。炭素除去の手段は、林業や農業など土地を利用するものが多い。これらが大規模に展開された場合、土地の劣化や自然生態系の損失等、別の環境問題に悪影響をもたらす可能性がある。また、「除去」に頼ってしまい、多排出型のビジネスが変革されないまま残ることに対する批判も想定されている。これは脱炭素化社会において好ましい状況ではない。炭素除去による実質ゼロ化の適用範囲を制限する基準が設けられた背景には、こうした議論が存在していると考えられる。

4)認められる「除去」の手段

【条件2】で注目されるのは、SBTiの認める排出量を実質ゼロにする手段が、炭素除去のみであることが明記された点であろう。これは、IPCCのネットゼロの概念と整合するものである。炭素除去のみが認められたことは、排出回避型の炭素クレジットや削減貢献量は、排出量を実質ゼロにする手段として排除されたことを意味する。先に挙げたネットゼロの論点④「実質ゼロ化の手段」に対して解が示されたことになる。

ただし、排出回避型の炭素クレジットが、SBTiのネットゼロ基準において完全に排除された訳では無い。これについては、次節(3)ネットゼロの4つの構成要素で後述したい。

【条件1】と【条件2】を合わせて考えると、1.5℃水準で排出量を削減(90%削減)し、削減しきれず残ってしまう残余排出量(残りの10%)に相当する炭素除去量が必要ということである。

以上のことから、SBTiのネットゼロ基準のコンセプトは下記のように整理できる。

-

①目標対象年:2050年

-

②対象とする範囲:スコープ1・2・3排出量全て

-

③排出量を実質ゼロにする手段:炭素除去のみ

- ④必要な削減量:1.5℃水準の削減経路に整合する2050年までにグロスの排出量を90%削減(残り10%は炭素除去を適用可能)

(3)ネットゼロの4つの構成要素

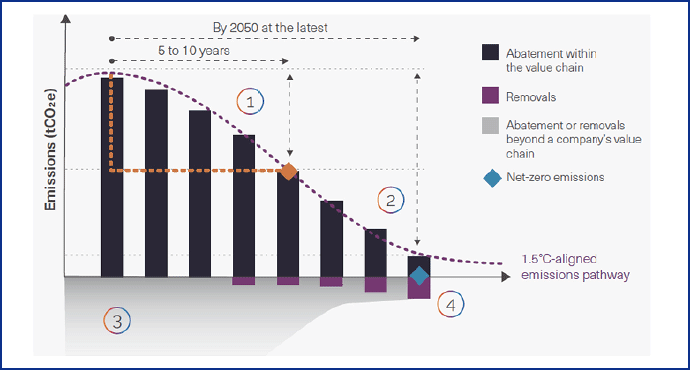

以上の2つの条件によって、SBTiのネットゼロ基準は、ほぼ明らかになった。しかし、SBTiは検討をここで終えず、更にネットゼロを構成する4つの要素を提起する(図表5参照)。これらにより、SBTiは2つの条件によって規定されたネットゼロを、より実務的な形に落とし込んだのだ。

SBTiが提起するネットゼロの構成4要素を、以下に示す。

-

①Near-term SBT:5年から10年先を目標とする1.5℃水準の排出削減目標

-

②Long-term SBT:2050年までに1.5℃水準と整合する残余水準まで削減する目標

-

③Beyond Value Chain Mitigation(BVCM):ネットゼロへの移行に向け企業がバリューチェーンを超えて取組む緩和活動

- ④Neutralization:大気中から炭素を恒久的に除去、隔離することでLong-term SBT達成時の残余排出量と釣り合わせる

図表5 SBTi によるネットゼロ基準の4要素

(資料)SBT Corporate Net-Zero Standard Ver1.0より

1)Near-term SBTとLong-term SBT

まず説明したいのは、① Near-term SBTと② Long-term

SBTである。「2050年までに90%削減」というグロス排出量の削減目標であるが、実務的には、短期(Near-term)と長期(Longterm)で異なる基準が指定された。

短期(5年~10年先)では、スコープ1・2排出量については基準年排出量の4.2%相当の削減が毎年求められる。これは「SBT」における1.5℃水準目標に相当する。スコープ3排出量については2.5%相当の削減が必要とされる。これは「SBT」における2℃を十分下回る(well-below2℃)水準目標に相当する。これに対して、長期では、毎年の削減幅は指定されておらず、「2050年までに90%削減」のみが求められる。

なぜ、削減目標が短期と長期に分けられるのか。筆者はここに、SBTiの理想主義と現実主義を見る。「2050年ネットゼロ」の宣言をしておきながら、向こう10年・20年を無為に過ごされては困る。短期において毎年の削減幅を指定するのは、目標宣言企業に早い段階での確実な削減を求める発想であろう。一方、長期において毎年の削減幅の指定が消えるのは、社会実装される削減技術等が十分に見通せない10年先の未来において、そうした細やかな要求が無意味であることを、SBTiも認識しているためではないか。

加えて、短期において、スコープ1・2排出量とスコープ3排出量で、求められる毎年の削減幅が異なるのも、SBTiの理想主義と現実主義の現れではないか。スコープ1・2排出量の削減は比較的容易である。特に、購買電力に由来する排出量を計上するスコープ2排出量は、電力契約を再生可能エネルギー指定に切り替えることで削減可能である。短期でスコープ1・2排出量に求められる年次の削減幅が大きい(基準年排出量の4.2%相当)のは、「今できることは後回しにするな」という理想主義的な発想によるものと見てよいだろう。他方、スコープ3排出量の年次の削減幅が小さい(基準年排出量の2.5%相当)のは、この排出量の削減が困難であり、本格的な成果が得られるまでに時間がかかる*11という現実を、SBTiとして受け入れていることの証左であろう。

2)Neutralization(ニュートラル化)

Near-term SBTとLong-term SBTの達成によって2050年までにグロス排出量の90%削減を実現しても、それだけではネットゼロ目標とは言えない。削減取組みの末に、それでも残った排出量を炭素除去で相殺して、実質ゼロ化を果たすことで、ネットゼロは実現できる。SBTiはこれを、「Neutralization(ニュートラル化)」という概念で整理する。【条件2】で既に規定された通り、ニュートラル化に使用できるのは、炭素除去のみである。重要なのは、企業の手段として、炭素除去に由来する炭素のクレジットの使用が認められたことである。加えて、その例示に森林管理由来の炭素クレジットが示された点も注目される。企業にとって利用可能な炭素クレジットをある程度許容することを示したとみることができる。ただし、排出回避型の炭素クレジットや削減貢献量の利用を認める記載はない。

3)Beyond Value Chain Mitigation(BVCM)

最後に紹介するのが、③ Beyond Value

ChainMitigation(BVCM)である。直訳すれば、「バリューチェーンを超えた緩和」であり、企業が自社のバリューチェーン外で行うGHG削減のための取組みや投資を指す。「バリューチェーン外」とはどういうことか。SBTiは、①

NeartermSBT、②Long-term

SBTをバリューチェーン内のGHG排出量(すなわちスコープ1・2・3排出量)に対する削減目標と位置付けている。③BVCMに「バリューチェーン外」を冠しているのは、これらとは別枠で行う活動であることを明示するためである。すなわち、BVCMは、スコープ1・2・3排出量の削減あるいは除去として効果が計上されない取組みを扱う概念ということになる。

BVCMを導入した理由について、SBTiは、バリューチェーン外の削減取組みも、社会全体のネットゼロへの移行を促進させるために有効であるため、と説明する。BVCMに該当する取組みについて、SBTiの記載は断片的ではあるものの、炭素除去に依らない排出回避型の炭素クレジットの利用も該当すると考えられる。SBTiとしても、現状の炭素クレジット市場において大きな割合を占める排出回避型について、当該企業のネットゼロ達成の手段としては認めないものの、一定の役割は認めた形と言えるだろう。

(4)炭素クレジット・削減貢献量の位置づけ

以上、2つの条件と4つの構成要素の切り口からSBTiによるネットゼロ基準の内容を解説したが、改めて炭素クレジットの位置づけについて整理したい。

まず、グロスのGHG排出量(スコープ1・2・3排出量)の削減目標であるNear-term SBTとLong-term

SBTに関して、炭素クレジットの利用は明確に不可とされている。「2050年までにスコープ1・2・3排出量90%削減」は、除去型・排出回避型を問わず、炭素クレジットの使用無しで達成しなければならない。

一方、「2050年までにスコープ1・2・3排出量90%削減」を果たしても残ることになる10%の排出量に対するニュートラル化おいては、除去型のクレジットは使用が認められる。植林やDACCS由来の炭素クレジットを調達して炭素除去量として扱えることになる。

炭素クレジット全般の使用が認められると考えられるのは、ネットゼロの実現に直接的には関与しないBVCMである。BVCMとしての主張であれば、除去型だけでなく排出回避型の炭素クレジットも利用できると思われる。ただし問題は、BVCMそのものが任意の取組みと位置づけられており、ネットゼロの達成への寄与が無い点である。

削減貢献量についての位置づけは現状明確ではない。ただし、BVCMの例に高品質な炭素クレジットの調達を示していることから、制度で担保されない自主算定の削減貢献量はBVCM枠であっても使用・主張は認められない可能性が高い。

まとめると、SBTiによるネットゼロ基準において、炭素クレジットの位置づけは以下の通りである。

- 除去型であれ、排出回避型であれ、「2050年までにスコープ1・2・3排出量90%削減」への使用は認められない。

- 除去型であれば、ネットゼロ達成のためのニュートラル化の手段として認められる

- 排出回避型は、ニュートラル化の手段としては認められないが、ネットゼロの実現に直接的には関与しないBVCMの枠での使用・主張は認められる。

4. おわりに ネットゼロの行方

ここまで、企業にとってのネットゼロ宣言の重要性や論点、そして今後影響力を持つ可能性のあるSBTiによるネットゼロ基準の概説を行った。ネットゼロ宣言を行い、実現に挑むことは、企業が脱炭素化時代を生き抜く上で非常な重要な取組みである。しかし他方、その統一的な基準としてSBTiの提起したネットゼロ基準は、非常に厳しいものであることが確認された。

では、SBTiのネットゼロ基準は普及するだろうか。筆者は先行して世に送り出された「SBT」と同様に、SBTiの基準がネットゼロのデファクトスタンダードとなる可能性は高いと考える。「SBT」も、当初は基準の厳しさに対する批判もあったが、今日では全世界で2,600社以上が目標設定に関与し、1,200社以上が認定を受けるまでの普及をみせた*12。企業側の事情に合わせて基準を緩和しなかったことで、SBTに対する信頼度・ブランド価値がむしろ上がったとの声もきく。基準の厳しさは、必ずしも普及の阻害とはならない。

しかも、SBTiの基準を満たしたネットゼロ認定企業は、2022年3月時点で既に7社存在し、そこには世界最大規模のセメントメーカーHolcimも名を連ねている。多排出産業からもSBTiのネットゼロ基準に叶う削減目標を設定することを選ぶ企業が登場しているのだ。

また、SBTiのネットゼロ基準において、直近に取組むのはNear-term

SBTであり、その削減水準は、既に存在する1.5℃水準のSBTやwell-below2℃(2℃を十分下回る)水準のSBTと変わらない点にも注意が必要だ。ネットゼロ基準として追加されたLong-term

SBTやニュートラル化に挑むことになるのは10年以上先である。現状では商業化されていない削減技術や除去技術が社会実装され、企業にとって取り得る手段が増える状況も想定されるのだ。この可能性に賭けることができると考える企業が多ければ、SBTiのネットゼロ基準があっさりと普及し支配的な存在となる未来もあり得るだろう。

もちろん、SBTiの基準に準拠したネットゼロ目標の設定が正解と断言することはできない。本稿では、企業のネットゼロ宣言が、各国政府の脱炭素政策に対応したビジネスモデル変革の契機や、この新たな事業環境下で成長する企業を選定したい投資家・金融機関へのシグナルとなる可能性を指摘した。しかし、各国政府の政策がSBTiの基準と整合するとは限らない。また、投資家・金融機関も企業のネットゼロ対応力を測る際に独自の基準を用いる動きも出ている。SBTiのネットゼロ基準への準拠が唯一の解とは言い切れない。

ただし、企業が独自の基準でネットゼロの宣言や実現に向けた取組を推進する道を選んだ場合にも、SBTiのネットゼロ基準が参考となることは間違い無い。対象とすべき排出量の範囲や、ニュートラル化に頼らず実現する削減の度合い、そしてニュートラル化に使用できる手段等について、自社本意で安易な条件を設定し、それが外部の期待と大きく乖離したものとなれればどうなるか。ビジネスモデルの変革や投資家・金融機関からの評価・選定に役立たないものとなれば、せっかくのネットゼロ宣言と取組みが無意味なものとなってしまう。

準拠するかどうかの最終判断は一旦横に置き、まずはSBTiのネットゼロ基準の内容把握と自社への適用検討から行うべきであろう。緻密な検討を行うことでこそ、取り得る策は見えてくる。本稿がその入り口となれば幸いである。

注

-

*1経済産業省、第9回 世界全体でのカーボンニュートラル実現のための経済的手法等のあり方に関する研究会(2021年12月24日)

-

*2Science based targetsの略。気候科学に基づくGHG排出量削減目標を意味し、パリ協定が掲げた2℃目標や1.5℃目標を、企業レベルの削減目標に落とし込んだもの。気候変動枠組条約締約国会議(COP)の公認は受けていないものの、ESG投融資の世界では、企業レベルでのパリ協定に整合した削減目標として広く受け入れられている。

-

*3CDP、WRI、WWF、国連グローバルコンパクトにより共同運営

-

*4IPCCSixth Assessment Report WG1より。

-

*5BECCS:CO2回収、貯留(CCS)付きバイオマス発電

-

*6DACCS:大気中CO2の直接回収・貯留

- *7投資家・金融機関による投融資に伴うGHG排出量の実質ゼロ化の宣言については、氣仙佳奈の「金融の脱炭素化―イニシアチブ整理を通じた企業への影響の考察―(PDF/2,445KB)」をご参照いただきたい。

- *8削減貢献量は、従来使用されていた製品・サービスを、同じ機能の自社製品・サービスで代替することによる、サプライチェーン上で排出を回避した「削減量」を定量化する考え方。

- *9SBTの詳細を知りたい方は、環境省「SBTについて」を参照いただきたい。

- *10温度上昇をある一定のレベルに抑えるためには大気中のCO2濃度を一定の数値まで留める必要がある。オーバーシュートは一時的に温度上昇(ここでは1.5℃)に抑えるCO2濃度の閾値を超えて排出する行為。

- *11スコープ3排出量は、サプライヤー等のバリューチェーン上の取引先のスコープ1・2排出量の集合体であり、削減を進めるには取引先に対する働きかけ(エンゲージメント)が必要となり、成果を得るまでには多くのステップや時間を要する。詳しくは、西脇真喜子「 脱炭素社会の実現と自社の成長につなげるサプライヤー協働」(みずほリサーチ&テクノロジーズ コンサルティングレポートvol.2 2022)をご参照いただきたい。

-

*12SBTiウェブサイトの2022年3月時点の開示データより

本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。

レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。

(CONTACT)

お問い合わせ

お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

サービスに関するお問い合わせはこちら

メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。

mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp

その他のお問い合わせはこちら

mhricon-info@mizuho-rt.co.jp